淺談城市快速路出入口設計

董良海

(中冶京誠工程技術有限公司,北京市 100176)

0 引言

經濟建設的高速發展,城市土地利用的高密度,導致城市內機動車輛不斷增加。生活節奏的加快,人們對道路交通的需求也越來越高。“高效、快速、連續、安全、舒適”的路況條件是交通運行的首選目標。為了緩解急劇增長的交通需求和有限的道路交通設施之間的矛盾,促進城市經濟的發展,不少大中城市修建快速路系統來解決城市交通問題。

快速路和城市主干路、次干路、支路構成的路網系統,可看做是一個面。快速路作為路網系統中的骨干性道路,相當于面上主要的線。快速路上的交叉口、出入口就是線上的點。只有點、線、面均衡配置才能形成路網整體功能的最佳效應。

為了有效利用城市快速路,保證快速路與相交道路之間的交通轉換,必須設置一定數量的出入口來實現道路等級的過渡。出入口集中了分、合流的車輛,是交通的紊流區,是潛在的事故黑點和發生點。根據已建快速路運行的經驗教訓,在飽和交通的情況下部分出入口成為梗塞點,形成“木桶效應”,成為整個路網的瓶頸,嚴重影響了快速路功能的發揮。

1 出入口類型、型式及交通流分析

1.1 出入口類型

有兩種分類方法:

按所在位置和功能分為兩類:互通式立交(立交匝道式)出入口和主輔路(路段式)出入口;

按出入口的組合形式分為四類:入口→出口、入口→入口、出口→入口、出口→出口。

城市快速路兼具高速公路和城市干道的雙重特性,受用地、路網密度和交通需求頻繁等影響,呈現設置互通式立交多、出入口間距較小等特點。互通式立交除個別節點采用高標準的定向組合式立交外,其余節點多采用占地少、拆遷小的菱形立交(包括高架橋通過上下匝道與地面平交口連接的立交)。因此快速路出入口多為互通式立交式。

1.2 出入口形式

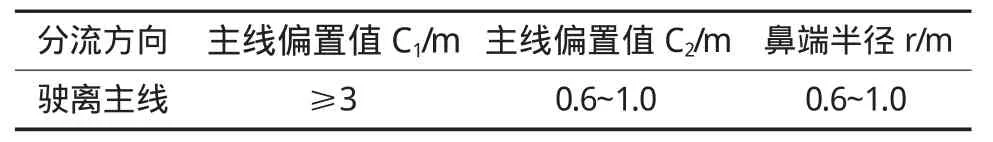

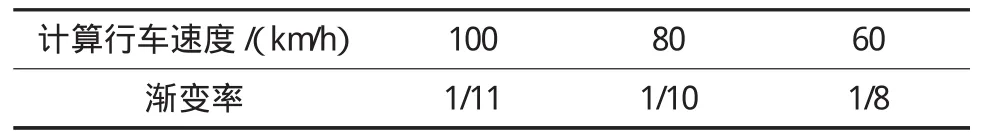

互通式立交出入口:設置在主線與匝道分流處,為給誤行車輛提供返回余地,行車道邊緣應設置偏置加寬,分流點偏置加寬及漸變率應符合表1、表2的規定。

表1 分流點處偏置加寬

表2 分流點處漸變率

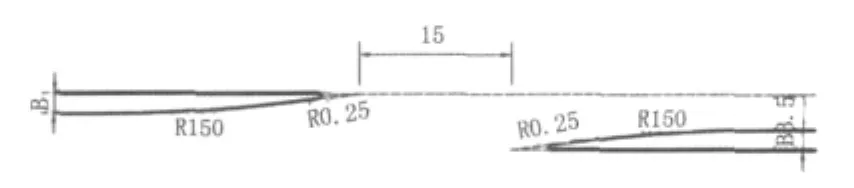

主輔路出入口:一般采用圖1所示的型式。

圖1 主輔路出入口型式(單位:m)

1.3 出入口交通流分析

快速路主路與輔路之間通過出入口進行交通轉換。主路行車速度快,通行能力強,對安全要求高;輔路速度慢,主要集散沿線交通;主輔路之間存在明顯的速度差。因此,出入口是兩種不同運行特性交通流的分、合流運行區域,不存在正面沖突的交通流線,其形成的連接區是一個紊流區。分、合流運行軌跡造成駕駛員須在一定長度限制內尋找相鄰側車道上的可接受間隙,換車道運行,這就要求頻繁調整車速,以完成車道變換,從而使交通流由路段上的穩定運行變為出入口的紊流運動,整個過程存在加速、減速、交織。這種紊動的交通流會影響主線車流的穩定運行,也是出入口成為擁堵點的根本原因。

2 出入口設計一般原則

2.1 出入口的位置

(1)應設在主線車行道的右側。

(2)附近的平、縱曲線半徑應采用較大值。

(2)宜設置在平緩路段,設置出入口縱坡度不應大于2%。

(3)出口端部應設置在跨線橋等構筑物前,當在跨線橋后時,距離應大于150 m。

(4)出、入口宜分別設置在主線上、下坡段。

2.2 出入口的間距

出入口間距是指相鄰兩出入口楔形端部之間的距離,應能保證主線交通不受分合流交通的干擾,并應為分合流交通加減速及轉換車道提供安全、可靠的條件。出入口最小間距是進行快速路系統布局時需要考慮的重要因素之一,城市快速路設計規程(CJJ 129-2009)表7.2.2規定了不同出入口形式在不同車速下的最小間距值。

城市區域內土地利用率高,道路網密度高,機動車數量大,出入口間距一般比規劃值小。如果布設的出入口數量不夠,間距太大,會減少對快速路主線車流的供給,增加輔路的交通壓力和出入口車輛排隊運行,導致快速路的經濟性下降;如果布設的出入口數量過多,除增加投資外,會刺激、吸引短程車輛的大量混入,干擾主線快速交通,減低車速。因此,合理的出入口間距是交通通暢的可靠保障,城區段出入口一般以滿足最小間距或平均間距為主要依據。

2.3 出入口形式要單純統一

為保障車流能夠及時、準確地找到通往的目的地,實現車輛運行安全、有序、暢通,設計時應考慮以下幾點:

(1)出入口設置一定要簡單、明確、集中。

(2)全線的出入口應統一原則,盡量一致,符合交通規則和行駛習慣。

(3)出入口應安排在主線右側,不應左右兼顧。

(4)互通交叉區宜設單一出入口。

在互通區和構筑物前后布置的出入口,其位置對駕駛員有很大影響。通常情況下,在分離式(菱形)立交上跨線橋前設置出口,跨線橋后設置入口。對于互通區出入口,應設置在容易識別處,同一方向的左、右轉宜統一出口,即同一方向的出口應是唯一,如受地形、工程量的影響不能一同出入時,應保證第一個出口為右轉,第二出口為左轉,并設置交通標志進行提醒。

(5)出入口形式其幾何設計應能防止車輛逆行。

2.4 變速車道

為了保證兩種不同運行特性,不同行車速度道路之間的銜接順暢,在兩條道路之間應設置過渡車道(變速車道)。變速車道長度為變速長度(加減速車道長度)和漸變段長度之和,即車輛變速過程和車道轉換過程所需長度。

變速車道分為直接式和平行式。與輔路及地面道路相接的出入口,一般采用平行式。變速車道由左、右側路緣帶和車行道組成,車行道寬一般采用3.5 m。為考慮節約用地,主輔路出入口變速車道可不設左側路緣帶。

城市快速路設計規程(CJJ 129-2009)表7.2.2對變速車道最小長度和坡道上變速車道長度的修正系數進行了規定。設計時還應結合交通量、大型車比例等對變速車道長度進行驗算,確定合理的長度。

2.5 車道連續與平衡

為了提高道路分合流部運用效率,達到理論通行能力,在分合流處必須保持車道數的平衡,應按城市快速路設計規程(CJJ 129-2009)式7.4.2進行驗算,當不平衡時,須增設鋪助車道。

2.6 組合方式

出入口設計時,應有全局觀念,一定區域內的出口和入口組合應作為整體考慮,結合區域路網、交通需求、用地性質、交通組織和通行能力匹配,對周圍路網分流功能和重點節點進行綜合分析。通過不同的出入口組合形式,實現中長距離的車輛能快捷、安全、高效的利用快速路主路,短程車輛能方便的利用輔路進行集散,不干擾主路交通。

出入口布設到底是先入后出,還是先出后入,應結合實際情況靈活運用規范進行布設。采取先入后出或先出后入,涉及是把交織沖突置于主路或輔路。通常情況下,相鄰兩立交間都是采用先入后出的組合方式。當受到相交路網的限制,立交間的地坪段較小,不能滿足先入后出的出入口間距時,可以考慮采用先出后入,將主線上需完成的交織轉移到輔路。

當入口后面緊接的出口間距不夠時,應在兩者之間設置輔助車道進行連接,即A類交織形式。在該區域內進出車輛需要穿越對方路徑形成交織,以完成各自的車道轉換。此類出入口間距應根據變速車道長度、交織段長度、交通標志設置距離、交通量等因素確定。

出入口組合還需把握“先出后入,量出為入”的原則,根據主線通行能力和出入口分流能力來安排入口數量,出入口數量不必一一對應,出口數量應多于入口數量,以此來控制入口流量略低于出口流量。快速路系統處于非飽和運行狀態,才能保證快速路車流正常運行。

3 需要注意的幾個問題

(1)根據道路功能提高交叉口管理等級

不同等級的道路功能不同,所提供直行車輛運行狀態及沿線地區的連接程度不同。因此應嚴格根據道路等級和功能,控制出入口的接入,將城市土地利用管理思想融入城市交通運營中,使得道路交通與土地利用相適應。

(2)在主路出入口處,輔路上應設置獨立的車道,長度應滿足車道的有效轉換。特殊情況不能增設時,應采取交通安全設施保證主路的行車要求,即通過壓縮輔道出入口處的直行車道,通過畫線將輔路上的直行交通轉移到輔路外側車道,內側車道供出入口車輛行駛。

(3)出入口處應保證一定的通視條件

出入口連接曲線半徑應采用較大值,建議不小于150 m;出入口處主線縱斷應采用識別視距驗算;限制出入口處綠化帶的高度,改善人為視距不良地段;條件受限時應加密標志,增加路面提示標線和誘導標志來進行彌補。

(4)出入口至交叉口的距離要求

出入口車流需要通過輔路交叉口來集散,出入口與輔路平交口的距離大小對交叉口的交通影響較大。對于高架路快速路,下匝道坡腳至交叉口停車線的距離由車輛排隊長度和車輛轉換車道的交織長度組成,一般應不小于140 m,困難情況路段不小于100 m。上匝道坡腳至交叉口停車線的距離滿足橫向道路和對向車流的交叉長度,一般采用50~100 m。

為避免出入口與輔路平交口之間距離不足,出現大量車輛排隊的問題,可以采取的措施有:移動出入口端部使之遠離平交口;高架落地匝道通過改變落地點的橫向位置來減少交織的交通量;平交口流向限制配合信號控制的方法;改變出入口組合方式(采用先入后出),將地面一部分直行交通轉移到跨線橋上,以緩解輔路平交口的交通壓力。

4 結語

城市快速路作為路網系統中的骨干性道路,是解決城市交通問題的一種有效手段,出入口起到平衡快速路與其他道路網之間交通流量的重要作用。出入口設計是一個很復雜的問題,本文僅是對出入口設計的一些初顯的認識。

[1]CJJ 129-2009,城市快速路設計規程[S].

[2]曾偉,等.天津城市快速路出入口設計[J].城市道橋與防洪,2008.

[3]朱勝躍.城市快速路出入口設置探討[J].城市交通,2004(4).

[4]孫麗,晏秋,等.快速路出入口存在問題與改善措施研究[J].交通設計,2009.

[5]張暉.談城市快速路出入口設計[J].黑龍江交通科技,2010.

[6]張詩富.淺談城市快速路主車道與輔道之間的出入口設計[J].廣東公路交通,2011.

[7]何坤玲.城市快速路出入口間距的確定[A].中國土木工程學會1998年全國市政工程學士交流會[C].1998.