遼寧省河庫水系連通方案研究

谷長葉,韓義超

(遼寧省水利水電勘測設計研究院,沈陽 110006)

1 水資源基本狀況

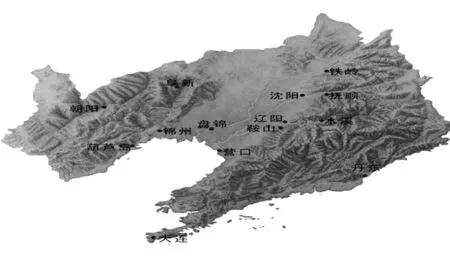

遼寧省地貌結構大體呈“六山一水三分田”,山地、水面、平地占全省土地面積的比例分別為58%、9%、33%,地勢自北向南、自東西兩側向中部傾斜,山地丘陵大致分列于東西兩側,中部為廣闊的遼河平原。省內流域面積在100 km2以上的河流總數為441 條,流域面積>5 000 km2的河流有16 條,主要江河有遼河、渾河、太子河、大遼河、繞陽河、大凌河和鴨綠江。遼寧省地勢圖見圖1 所示。

圖1 遼寧省地勢圖

全省多年平均降水量約688 mm。受地理位置及季風氣候影響,降水量地區分布極不均勻,自東南向西北遞減,面臨黃海的東南部山區雨量充沛,多年平均降雨量1 100 mm,而遼寧西北部,風沙干旱,降雨量少,多年平均降雨量僅為400 mm,東部降水量是西部降水量的2.8 倍。而蒸發量與降雨量分布正好相反,東南部山區平均年水面蒸發量600 mm,遼寧西北部地區平均年水面蒸發量1 100 mm,呈東部小、西部大、中部過度狀態。降水量年際間差異也很大,年降水量最大與最小值比為2.3~4.1;年內分配多集中于汛期。

全省多年平均地表水資源量302.49億m3,地下水資源量124.68億m3,扣除地表水與地下水的重復計算量85.38億m3,水資源總量341.79億m3。水資源分布很不均勻,總體上由東南向西北遞減。

2 經濟社會發展規劃布局

遼寧省以重工業為主體,石化、冶金、機械、電子為四大支柱產業,是服務于全國的原材料生產基地和設備制造基地,同時又是國家重要糧食基地。自國家實施振興東北老工業基地戰略以來,遼寧經濟社會發展迅猛,2010年遼寧省國內生產總值18 457億元,人均GDP 為43 410元。為實現遼寧區域經濟協調發展,加快推進遼寧老工業基地全面振興,遼寧省委、省政府先后提出了《遼寧沿海經濟帶發展規劃》、《沈陽經濟區發展規劃》及《關于實施突破遼西北戰略的若干意見》等三大發展戰略。

2.1 遼寧沿海經濟帶

遼寧沿海經濟帶是東北老工業基地振興和我國面向東北亞開放合作的重要區域,對促進全國區域協調發展和推動形成互利共贏的開放格局,進一步完善我國沿海經濟布局,充分發揮對東北地區的輻射帶動作用,具有重要戰略意義。

2.2 沈陽經濟區

沈陽經濟區是以沈陽為中心,以鞍山、撫順、本溪、營口、遼陽、阜新和鐵嶺為支撐的重點區域,全區總面積7.54萬km2,占全省的51.0%;區內總人口2 362人,占遼寧省的54.9%,是遼寧省乃至東北地區最大和發展程度最高的經濟核心區。

2.3 突破遼寧西北部地區經濟戰略

遼寧西北部地區是全省區域經濟的重要組成部分,由于自然條件、區位條件和體制性、結構性矛盾的制約,該區經濟社會發展水平相對滯后,當前面臨的主要問題是:工業化和城鎮化水平較低,綜合實力和競爭力弱。經濟戰略的首要任務是立足市場需求和產業基礎,充分發揮各自比較優勢、構建新型產業體系,進一步優化產業布局。

隨著上述三大戰略的實施,三大區域板塊協調互動,向東北、蒙東腹地延伸,形成優勢互補、有效銜接、互為支撐、良性互動的一體化發展新的戰略格局。

圖2 遼寧省三大經濟板塊戰略布局圖

3 經濟社會發展與水資源供給矛盾日益突出

3.1 水資源總量和人均占有量日益減少,供水能力和保證率降低

受氣候條件變化的影響,全省多年平均水資源量呈衰減趨勢,1956—2000年45年系列(二次評價)全省水資源總量342億m3,人均805 m3,558 m3/666.7m2;1956—1979年24年系列(一次評價)的全省水資源總量363億m3,人均860 m3,畝均602 m3,二次評價比一次評價在水資源量、人均水資源、畝均水資源分別減少了5.8%、6.4%和7.3%。

3.2 水資源分布與經濟發展極不匹配

我省水資源量水資源空間分布不均,東部多、中西部少。東部鴨綠江人均水資源量4 040 m3,為西部地區的7.6 倍,東部降雨量是西部的2.8 倍。中部地區人口密集、耕地、國內生產總值占全省的一半以上,而水資源量僅為30%,東部地區人口、耕地不足全省的5%,水資源量卻占全省的30%以上,水量豐富但用水需求不大,現狀以水能開發為主,水資源開發利用程度較低。西北部地區降雨量和徑流量小,水資源量占全省的25.8%,但蒸發量為東部的2 倍,西部地區阜新、朝陽人均水資源量為438 m3/人,中部的盤錦人均水資源量僅為260 m3/人,為極度缺水地區,全省水資源與人口分布、耕地資源的分布、經濟發展布局極不匹配。

3.3 水資源開發程度高,各流域不平衡,地下水超采嚴重

目前,全省平均水資源開發利用率已達到42%,其中遼河流域達到65%,渾太河流域高達92%,已超過水資源開發利用的極限。鴨綠江流域的開發利用率較低,僅為6%,遼東沿海為22%,遼西沿海為40%。由于長期大量開采地下水,全省地下水普遍下降,與2003年相比,2011年中部平原區地下水水位平均下降了1.71 m。全省形成了16個地下水超采區,面積1 500 km2;大連、營口、錦州和葫蘆島等沿海地區海水入侵面積達1 029 km2。

3.4 現狀和未來水資源供需形勢都很嚴峻

遼寧省資源性、水質性和工程性缺水問題并存。目前我省生活和工業用水基本得到滿足,但這是在不得不大量擠占了農業用水和犧牲了生態環境用水的前提下。正是由于這種原因,我省農業灌溉用水很緊張,特別是中部水田幾乎每年都要采取抗旱措施。根據《遼寧省區域經濟可持續發展水資源配置規劃》,到2030年,在充分節水的條件下,全省總需水量194億m3,按現狀工程供水量進行供需平衡分析,全省缺水50億m3,其中城鎮缺水40億m3,農業及環境缺水10 m3。

4 河庫水系連通工程布局

隨著我省三大經濟戰略及老工業基地振興戰略的實施,工業化和城鎮化得到快速發展,城市生活和工業供水量迅速加大,水資源與經濟發展的不匹配的問題將更加突出,供水壓力將進一步加劇,為解決遼寧省經濟發展格局與水資源分布不匹配的問題,遼寧省提出了北中南三線跨流域調水工程的總體格局。

4.1 總體布局思路

根據遼寧省水資源東多西少的特點,結合河流水系分布、已建及在建、規劃的水利工程布局,按照沈陽經濟區、遼寧沿海經濟帶、突破遼西北三大區域發展戰略的總體布局要求,以保證全省經濟社會可持續發展,保障生活、生產、生態需求為目的,以北中南三條橫線為骨干,以天然河道和連通工程、輸水工程、配套工程為通道,構建“東水濟西”水資源總體配置格局,以“優先利用地表水、合理保護地下水、加強節約用水”為基本原則,通過制定科學供水調度原則,有效發揮水資源配置功能,進一步增強全省水資源保障能力,實現全省水資源統一優化聯合調度。最終實現“三橫七縱、河庫連通,東水濟西、豐枯調劑,上下聯動、多源互補,科學調度、保障發展”這一總體目標。

4.2 工程布局

北、中、南三線工程,以已建和在建、擬建的大中型水利工程為依托,橫穿全省大中型河流十余條。大中型河流與三條工程相連通,構成了遼寧省“三橫七縱”大水網。

4.2.1 三橫工程

1)北線工程:以擬建的重要輸水工程為骨干,由清河水庫、柴河水庫、南城子水庫、榛子嶺水庫、鬧德海水庫、白石水庫、閻王鼻子水庫、錦凌水庫、烏金塘水庫、青山水庫、大風口水庫、猴山水庫、宮山咀水庫等組成,解決遼寧西北部地區城市生活與工業、農村生活、農業用水及生態環境用水需求。北線工程供水區域,包括鐵嶺、阜新、朝陽、錦州、葫蘆島5 市和沈陽西北部的康平、法庫、新民、遼中和沈北新區。

2)中線工程:以大伙房水庫輸水工程為骨干,由大伙房水庫、觀音閣水庫、湯河水庫、葠窩水庫等組成,解決遼寧中南部地區城市生活與工業、農村生活、農業用水及生態環境用水需求。中線工程供水區域,包括本溪、撫順、沈陽、鞍山、遼陽、盤錦、營口、大連8個市。

3)南線工程:由三灣水利樞紐、鐵甲水庫、石湖水庫、碧流河水庫、英那河水庫、轉角樓水庫、朱隈子水庫、松樹水庫、東風水庫等組成,解決遼寧中南部地區城市生活與工業、農村生活、農業用水及生態環境用水需求。南線工程供水區域,包括大連、丹東2市和鞍山岫巖縣。

4.2.2 七縱河流

北、中、南三線跨流域調水工程橫穿遼寧省十余條大中型河流,在全省水資源總體布局及聯合調度中具有重要作用的大型水利樞紐工程分別為桓仁水庫——為北線和中線的重要水源,清河水庫、柴河水庫、白石水庫、錦凌水庫承擔著多項分水任務,為北線的重要工程節點;大伙房水庫為中線和南線的重要調節樞紐;觀音閣水庫、參窩水庫為中線的重要連通節點;張家堡、龍灣水利樞紐為南線工程的主要水源。因此,起到關鍵作用的縱向天然河道分別為:①桓仁水庫所在的渾江;②張家堡水庫與龍灣水庫所在的愛河;③觀音閣水庫、參窩水庫所在的太子河;④大伙房水庫所在的渾河;⑤清河水庫與柴河水庫所在的遼河;⑥白石水庫與閻王鼻子水庫所在的大凌河;⑦錦凌水庫與烏金塘水庫所在的小凌河。

七條縱線和三條橫線通過大型水利樞紐相連接,“七縱”通過大型水利樞紐對“三橫”輸入的客水與本流域的主水進行優化調度,在保證本流域各業用水的前提下,利用流域間的水文互補性和各大型水利工程庫容之間的補償能力,開展水庫群聯合優化調度,實現全省水資源的優化配置。

圖3 遼寧省“三橫七縱”水資源配置總體格局示意簡圖

5 結論

隨著北、中、南三線跨流域調水工程的逐步推進,跨流域調水工程、大型水利樞紐工程、輸水渠系及其相關河流組成的“三橫七縱”的水資源輸配網絡將覆蓋全省14個地級市中的絕大部分,將惠及城鎮人口2 686萬人,占全省城鎮人口的98.8%;惠及農村人口1 517萬人,占全省總農村人口的91%;連通工程將覆蓋全省耕地面積391萬hm2,占全省總耕地面積的95%,并提高了主要河流生態供水能力,改善了河流生態環境,實現地下水資源的有效保護、通過地表水與地下水的“上下聯動”合理開發,實現全省地下水資源的可持續利用。

[1]N.伯拉斯.水資源科學分配[M].北京:水利電力出版社,1983.

[2]譚倫,徐興文.都江堰灌區水量平衡分析及調度對策探討[J].四川水利,2004(02):12-13.

[3]陳雷.關于幾個重大水利問題的思考—在全國水利規劃計劃工作會議上的講話[J].中國水利,2010(04):1-7.

[4]王中根,李宗禮,劉昌明,等.河湖水系連通的理論探討[J].自然資源學報,2011,26(03):523-529.

[5]李原園,酈建強,李宗禮,等.河湖水系連通研究的若干問題與挑戰[J].資源科學,2011,33(03):386-391.

[6]竇明,崔國韜,左其亭,等.河湖水系連通的特征分析[J].中國水利,2011(16):17-19.

[7]崔國韜,左其亭,竇明.國內外河湖水系連通發展沿革與影響[J].南水北調與水利科技,2011,9(04):73-76.