洪水預報與數值模擬技術在城市防洪中的應用——以渾河沈陽城市段為例

馬 濤,呂愛民

(1.遼寧省水利水電科學研究院,沈陽 110003;2.沈陽市渾河管理中心,沈陽 110011)

1 目的意義

1.1 城市防洪減災的重要性

防洪減災是人類社會大規模改造自然、適應自然的活動,需要有組織有計劃地進行,既要遵循自然界的演變規律,又要順應社會經濟的發展規律。防洪減災的研究,涉及對洪水風險特性及其時空分布規律的認識,對人與自然基于洪水風險的利害關系、以及水災成災機理的探討,對防洪減災體系、技術手段及對策措施的發展與完善等。國內外學者關于洪水、洪水災害與防洪體系、減災對策都做了大量的研究,并取得了較豐碩的成果。21 世紀中,面對防洪形勢的顯著變化與隨社會經濟發展而日益提高的安全保障需求,在防洪減災領域存在一系列等待解決的熱點、難點問題,同時,也是防洪減災領域的學科建設提供了發展的機遇。

隨著人口的不斷增長,都市化進程的迅速發展,必將導致城市水災模式發生變化,繼而促使城市水災加劇的趨向。盡管各國投入防洪斗爭的人力和財力已相當可觀,但每年的洪災損失并無明顯的減少,甚至有增無減,而城市的洪災損失更是加劇,并隨著城市化的發展越來越嚴重。因此,現代城市防洪減災問題應引起人們的高度重視。因為只有從思想上高度重視,確實把城市防洪減災作為城市發展的基礎設施來抓,才能保障城市穩定的發展,才能保證社會安全和可持續發展。

1.2 非工程防洪減災措施重要性

總結我國歷來的城市防洪減災的經驗和教訓,增加投入、重視防洪工程建設、提高城市防洪標準仍是我國城市防洪減災的當務之急。采取多種形式的防洪措施,包括工程、非工程的措施,是當今防治洪水、減緩城市水災損失的必要手段。

隨著城市化的迅速發展,城市洪災損失有增無減,城市防洪工程措施已不足以解決城市洪水災害,促使人們認識到單純依靠工程措施防治洪水減緩城市洪災損失在資金有限的條件下決非上策,因此,需要探索減少城市洪水災害的非工程措施。采用將工程措施與非工程措施有機結合的策略,以非工程措施來推動更加有利于全局與長遠利益的工程措施,輔以風險分擔與風險補償政策,形成與洪水共存的治水方略。并提出從“控制洪水”向“洪水管理”轉變的觀念,已成為當代防洪戰略轉移的重要標志與必然趨向。

20 世紀70年代,美國首先提出采用非工程措施(Non-structural measures)的概念,即通過洪水預報、防洪調度、分洪、滯洪、立法、洪水保險、洪泛區管理以及造林、水土保持等非工程措施來減緩洪澇災害,改變損失分攤方法,加強防洪管理,順應洪水的天然特性,因勢利導,以達到防洪減災的目的。于是,世界各國在城市防洪減災規劃上同時采用工程措施和非工程措施相結合,在非工程措施中主要包括:①洪水監測;②預報;③預警;④調度;⑤演進模擬;⑥災情評估;⑦防洪工程體系的隱患監測;⑧安全評價;⑨風險分析;⑩情景分析與決策支持等高新技術的運用。在城市防洪方面,尤其注重防洪決策支持系統的研究與應用,單一的洪水預報、調度系統過度到防洪決策支持系統是當前的發展趨勢。

1.3 洪水預報與數值模擬技術的重要性

決策支持系統(Decision Support System,簡稱DSS)是信息系統研究的最新發展成果,是融計算機技術、信息技術、人工智能、管理科學、決策科學、心理學、行為科學和組織理論等學科與技術于一體的技術集成系統,為決策者提供決策所需的數據、信息和背景材料,幫助明確決策目標和進行問題識別,并對各種方案進行分析、比較和判斷,為正確決策提供有益的幫助。

防洪決策支持系統是多種防洪非工程措施的集成系統,以計算機技術、網絡通訊技術以及3S 技術等為基礎,通過對各種防汛信息的自動采集、實時傳輸、洪水預報模擬、綜合分析和智能處理,同時建立完整有效的會商系統,對降雨——徑流——洪水的過程進行實時動態模擬仿真,并快速得出科學的決策方案,及時、準確地實施防汛搶險救災指揮調度。防洪決策支持系統是有效地減少洪水災害損失的科學決策方法。

在城市防洪指揮系統建設中,綜合運用并改進洪水仿真模擬技術、洪水預警預報技術、“3S”技術、信息系統技術、數據庫技術、網絡技術、動態規劃自動尋優技術等,預測城市下墊面變化情況下的洪澇態勢、可能的洪水入侵途徑和規模、暴雨澇災影響、評估現有的防洪排澇體系及可能出現的險情,預測現有水情條件及事故條件下洪水變化以及所造成的新的風險;反映并比較在洪水發生時可能采取的應急措施及其風險,為防汛調度決策、應急救援、洪水風險管理、土地利用等方面提供及時的信息服務和決策支持。

洪水預警預報與洪水演進數值模擬技術的研究是防洪決策支持系統研究的重要組成部分,也是近年來國內外在城市防洪減災領域非工程措施研究的熱點和重點內容。根據上游流域雨情和水情預報城市河流洪水特征,通過預報作出決策,當發生超防洪標準洪水時,發布洪水警報,最大限度地節省人力、物力和財力,對于城市抗洪搶險具有重要意義。

2 洪水預警預報技術研究

2.1 概括

洪水預報是一項重要的防洪非工程措施,為水庫、河道、流域提供了有效的防洪減災手段,可以為決策者提供一定的預見期。主要包括兩部分內容:①預報方案編制;②預報系統軟件開發。結合渾河沈陽城市段實際情況,編制了洪水預報方案,并開發了渾河沈陽城市段洪水預報與調度系統,為流域管理單位提供了行之有效的防洪手段。

2.2 預報方案編制

洪水預報方案的編制要結合研究對象的實際情況,以及下墊面的實際情況,采用合適的洪水預報模型。目前,較常用的數學模型有:①流域水文模型:前期影響雨量(API)模型、新安江模型、陜北模型、薩克拉門托(SAC)模型、水箱(TANK)模型、分布式流域水文模型、人工神經網絡等;②河道洪水演進模型:馬斯京根法、特征河長法等;③實時校正模型:自回歸、滑動平均、誤差實時校正、卡爾曼濾波等。渾河沈陽城市段屬于北方地區,大多采用蓄滿產流模型、相關線模型,以遼寧指數模型,本研究采用3 種模型分別進行洪水預報,率定相關參數,針對3 種不同模型的結果進行對比分析,為用戶提供更全面的預報結果。

2.3 洪水預報系統

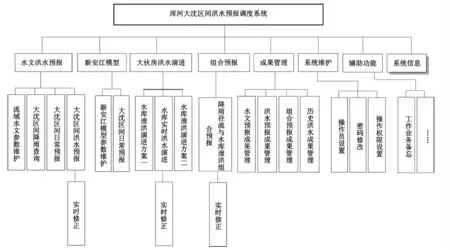

洪水預報系統是預報人員的作業平臺,可有效提高作業預報的質量和效率。傳統的預報模式是依靠預報人員,采用相應的水文模型,并人工錄入前期水文信息,然后經過繁瑣的人工計算。因此,可靠性與時效性無法得到保證。本研究在洪水預報方案的基礎上,建立洪水預報系統,實現水文預報的智能化計算,為渾河沈陽城市段提供有效的防洪手段。功能組成有:①預報參數率定;②降雨量的實時監測;③降雨徑流預報(流域產流計算、流域匯流計算);④河道洪水預報;⑤實時洪水預報(實時校正模型);⑥系統管理與維護。下面對渾河大沈區間所采用的洪水預報方案(即預報數學模型建模),以及洪水預報調度系統功能結構進行介紹,該系統的預報方案編制見表1。

表1 預報方案模型統計表

渾河大沈區間洪水預報調度系統的功能結構圖見圖1。

3 洪水演進數值模擬技術研究

3.1 洪水演進數值模擬技術概括

我國是洪水頻發國家之一,在洪水到來之前能夠及時準確模擬洪水的淹沒路徑、時間、范圍的要素是非常重要的。洪水不僅在河道、水庫內演進,更為重要的是在洪泛平原上漫溢,進而致災。洪水三要素(包括洪峰、流量和歷時)只能表征洪水的大小,不能表征洪水對區域影響的強烈程度。對于泛濫的洪水而言,水深、歷時、沖擊力、等淹沒指標,才能用以評估洪水災害對城市造成的損失。目前采用比較多的洪水演進數值模擬方法都是采用水力學模型,是基于物理模型與黑箱模型之間的概念性模型,既涵蓋物理模型具有模擬自然狀態的優點,又涵蓋黑箱模型的簡化計算過程的優點。目前,主要有一維數學模型、二維數學模型和三維數學模型,下面分別進行介紹。

3.2 模型簡介

一維數學模型是發展最早,也是最簡單的數學模型,主要是模擬洪水的過程變化。

平面二維洪水演進模型,即二維圣維南方程組模型。建立模型的具體內容:

1)選用二維非恒定流雙曲線型偏微分方程組為基本控制方程;

2)用無結構不規則網格對計算域進行剖分;

3)用有限體積法與有限差分法相結合的方法來離散控制方程(包括河道型、灘地型和阻水建筑物型);

4)初始條件和邊界條件,其中邊界條件主要包括周邊界條件、開邊界條件和內部邊界條件,還有動邊界處理;

5)考慮沖淤計算,結合泥沙數學模型作河床變形定量預測。

圖1 渾河預報系統功能結構圖

3.3 洪水演進的三維仿真模擬

以往數模與物模相比,其缺陷是不直觀。利用洪水演進模型與數字流域技術相結合來對流域的洪水演進實現模擬仿真可以克服這一點。目前,已經有一些比較成熟的洪水預報演進模型,對防洪決策起了重要的參考作用,但還停留在數值計算階段,其預報結果粗糙晦澀。常規的分析手段,如水位變化過程線、流速(流量)變化過程線、瞬時等深線和流場圖等已不能滿足當前數學模型發展和水利信息化的要求。

1990年以來,利用GIS 技術為手段進行洪水淹沒研究一直是一個研究熱點,但大多數的研究仍然是基于二維平面的GIS 技術,主要是采用關系數據庫對實體的幾何關系進行管理,三維仿真功能非常有限,因而無法準確地反映地形的坡度、坡向、洪水的流向和洪水的演進過程等。隨著計算機技術的快速發展,尤其是計算機仿真技術的進步,大范圍地域的三維場景仿真已經成為可能。將仿真技術應用于洪水預報演進領域,實現近似真實的流域洪水預演,應用仿真技術將預報預測結果真實重現,建立虛擬的洪水演進仿真系統為輔助決策提供強有力的支持。

洪水演進仿真模擬系統是一套虛擬現實系統,是基于三維流域地形模型,從二維洪水演進數學模型計算結果中提取洪水流動信息,按照時間的先后順序,創建一系列的洪水表面層,用來反映水深、流速和水流方向等的動態變化過程。然后,在流域三維地形與景觀的基礎上疊加顯示演進的分析模擬結果,形成一種逼真的水流流動效果,實現流域水情的動態三維仿真,對城市的防洪減災進行決策支持以及水科學的推廣都具有重要意義。

[1]閻俊愛,鐘登華,李永林.城市防洪減災非工程措施的研究與進展[J].水利水電技術,2003,10(01):6.

[2]賈仰文,王浩.分布式流域水文模型原理與實踐[M].北京:中國水利水電出版社,2005.

[3]劉金平,張建云.交互式洪水預報系統及關鍵技術研究[J].水文,2004(01):66-69.

[4]謝建斌,付磊,姚激.數值解析法在水庫調洪演算中的應用研究[J].云南水利發電,2007(01):14.