以民生財政為導向的結構性減稅政策研究

劉小兵 劉博敏

(上海財經大學,上海 200433)

一、民生財政的目標及其實現條件

在2008年3月提交全國人民代表大會審議的《關于2007年中央和地方預算執行情況與2008年中央和地方預算草案的報告》中,政府首次提出了“民生財政”概念,以表達政府在今后較長一段時間里的執政理念與追求的目標。顯然,這一概念的提出,與共同富裕、代表最廣大人民的利益和以人為本的理念是一脈相承的,其基本內涵是以改進民生、提高人民福利水平為政府追求的目標,并希望通過財政這只看得見的手來予以實現。盡管目前在學術界和政府層面都沒有對民生財政概念的統一解釋和定義,但無論從理論還是實踐來看,將財政支出的重點傾向于教育、醫療、衛生、社保、就業、住房、環境等領域,使國民普遍享受到經濟增長的利益,已成為民生財政的題中之義并基本能夠達成共識。

我們暫且不去討論財政的基本職能是不是民生財政,以及民生財政的目標是否一定能夠通過財政手段予以實現,但政府如果希望通過財政手段來實現其提出的民生目標,其基本的邏輯必然是:

1.市場在解決民生水平提高方面存在問題,需要通過政府借助財政這只看得見的手來予以矯正與配合。

2.市場存在的問題表現在國民無法普遍享受到經濟增長的利益,民生水平在沒有政府的介入時在人際間、行業間、地區間和城鄉間存在較大的差異。

3.為了消除這種差異,使國民均能享受到一定程度的基本公共服務和私人消費品,政府首先必須從富裕的個人、行業、地區和城市籌集到一筆收入,然后再投向諸如教育、醫療、衛生、住房等政府認定的基本公共服務和私人消費品,如此才能在一定程度上消除民生水平的差異,實現政府提高人民福利水平的目標。

由此看來,民生財政目標的實現條件可以從政府的財政收支活動兩個方面分析。從上述邏輯中可以看出,在財政收入方面,民生財政目標實現的條件是,政府必須保證收入更多地是從富裕的一方籌集到的;而在財政支出方面,民生財政目標實現的條件是,政府還必須保證支出的利益更多地是讓貧窮的一方獲得的。只有這兩個條件滿足了,民生財政的目標才有可能實現。

我們假設政府做到了財政支出的利益更多地是讓貧窮的一方獲得的,只就收入方面的民生財政目標的實現條件進一步開展分析。

政府籌集收入的手段多種多樣,但主要的、且對民生財政目標實現影響最大的是稅收手段。可以說,一個合理的稅收制度有助于民生財政目標的實現,而一個不恰當的稅收制度可能反而有礙于目標的實現。顯然,一個有助于民生財政目標實現的稅收制度一定是一個能夠更多地是從富裕的一方籌集到稅收收入的制度。

稅收制度,是由各種不同的具體稅種所構成,包括增值稅、消費稅、營業稅等對銷售額征收的間接稅,也包括個人所得稅、企業所得稅、房產稅、遺贈稅等對所得和財產征收的直接稅①我國現行的房產稅由于規定個人擁有的非營業用房不論面積大小一律免稅而失去了直接稅的性質,變成了一個更具間接稅性質的稅種。。不同的稅制結構具有不同的收入再分配功能。以間接稅為主體稅的稅制結構,收入再分配效果較弱,甚至存在反向調節的效果。因為間接稅的負擔易通過商品和服務的價格轉嫁給消費者,且收入越低的人,因其消費支出占總收入比重越大,因而承擔的間接稅負擔也就越重。所以,間接稅無法做到更多地讓富裕的一方來承擔稅收的負擔。以直接稅為主體稅的稅制結構,收入再分配效果較強,能較好地確保稅收更多地是從富裕的一方取得。所以,在財政收入方面,民生財政目標實現的條件要求稅收制度必須是以直接稅為主體。

二、現行稅制結構在實現民生財政目標方面存在的問題

既然實現民生財政的目標要求政府征稅必須以直接稅為主,那么,我國現行的稅制結構是否符合這一要求呢?答案顯然是否定的。

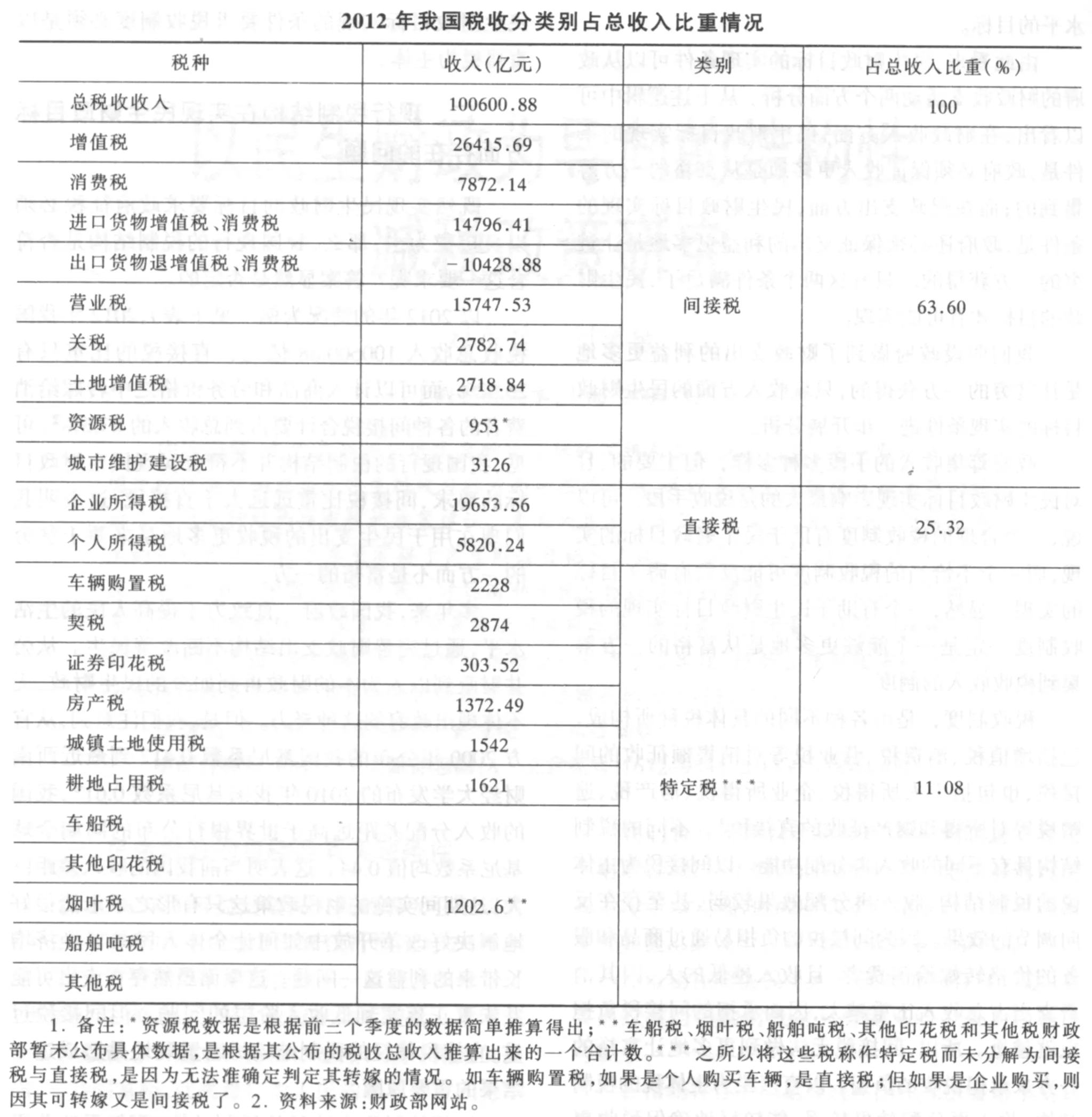

以2012年的情況為例(見下表),2012年我國稅收總收入100600.88億元,直接稅的比重只有25.32%,而可以計入商品和勞務價格之中轉嫁給消費者的各種間接稅合計要占到總收入的63.6%②一般的稅收分類僅將增值稅、消費稅、營業稅和關稅列為間接稅或流轉稅,但本文采取的標準還兼顧了會計核算的方法,既凡是在企業會計核算中計入“銷售稅金及附加”會計科目的稅種,我們也將其列入間接稅。因此,本文所指的間接稅除了增值稅、消費稅、營業稅、關稅之外,還包括了土地增值稅、資源稅和城市維護建設稅。我們認為這種分類方法更合理和全面,因為企業都已經把這些稅都計入商品與服務的價格里轉嫁給消費者了,這等于明白無誤地告訴你這就是間接稅。至于進出口貨物的增值稅、消費稅及其退稅也算作間接稅,其道理也非常簡單:進口征的稅與出口退的稅相抵之后的余額必然進企業的成本,從而最終也會轉嫁給消費者。。可見,我國現行的稅制結構并不符合實現民生財政目標的要求,間接稅比重遠遠大于直接稅,這表明我們現在用于民生支出的稅收更多地是來源于貧窮的一方而不是富裕的一方。

多年來,我國政府一直致力于提高人民的生活水平,通過完善財政支出結構不斷改善民生。從公共財政到以人為本的財政再到如今的民生財政,無不體現出政府的這種努力。但是,我們注意到,從官方2000年公布的我國基尼系數0.412到最近西南財經大學發布的2010年我國基尼系數0.61③資料來源:騰訊網站。http://news.qq.com/a/20121210/000069.htm。,我國的收入分配差距遠高于世界銀行公布的同期全球基尼系數均值0.44。這表明當前我國的收入差距巨大,這期間實施的財稅政策這只有形之手未能很好地解決好改革開放中如何讓全體人民共享經濟增長帶來的利益這一問題。這里面雖然存在支出可能并未真正落實到低收入階層的問題,但間接稅過重、直接稅偏輕的稅制結構毋庸置疑地是造成這一結果的重要原因。

以間接稅為主體稅的稅制結構,不僅無法公平地籌集到用于民生支出所需的財政資金,反而使得商品與服務的價格居高不下(國外的國產產品價格比國內便宜就是一個很好的例子),導致收入分配的差距越拉越大。以這種稅制結構來籌集收入,實際上意味著政府實施的民生財政實際上是先向低收入階層收稅,然后再將收來的稅花到他們身上去。姑且不論這些錢是否能夠真的花到他們身上,就這個花錢邏輯本身就有問題:難道他們有錢自己不會花而要政府來替他們花嗎?因此,要實現民生財政的目標,必須改革現行以間接稅為主的稅制結構,使得稅收能夠更多地向高收入階層征收。

三、實現民生財政目標的結構性減稅政策

黨的十八大報告指出,改善人民生活、增進人民福祉是時代賦予我們的光榮而艱巨的任務。如何利用好政府財稅手段這只有形之手,改革現行稅制結構,順利實現切實改善民生這一艱巨任務,是學習領會十八大精神必須回答的一個問題。

根據前面的分析,要實現民生財政的目標,在民生支出效果既定的條件下,必須改革現行稅制,將現行以間接稅為主的稅制改造成以直接稅為主的稅制,真正深化結構性減稅政策。如此,一方面能利用稅收手段有效地調節我國目前過大的收入分配差距,另一方面也可以較好地理順民生財政的邏輯,使稅收從“取之于民用之于民”轉向“取之于富用之于貧”,讓民生財政真正能夠惠及民生。為此建議:

1.在“營改增”全國推行后,通過立法大幅度降低增值稅稅率(如將稅率調減至10%或更低),以有效降低間接稅,減少的稅收收入通過改革房產稅來彌補。這樣做的好處是多方面的:(1)間接稅負的降低可以降低商品與服務的價格,為降低通貨膨脹做出貢獻。(2)間接稅負的降低可以在一定程度上消除商品國內國外價格的巨大反差,避免國內企業頻繁陷入反傾銷的困擾之中。(3)由于間接稅負下降的好處更多地是被低收入階層獲得,而且收入越低者獲益越大,因而直接促進了民生財政目標的實現。(4)降低稅負促民生的這種促進作用是通過價格機制傳導,直接作用于民生水平的提高,不存在像民生支出那樣被層層截留的隱患,減輕了腐敗的空間。因此,在促進民生財政目標實現方面,財政活動的原則應該是,能夠通過收入手段實現的絕不采取支出手段。與其先征稅再用于民生,不如不征稅直接促進民生。

2.改革現行房產稅,在厘定清晰土地出讓金與房屋計稅價格之間的關系以及規定適當的免征房屋面積的基礎上,取消對個人擁有的非營業用房的免稅政策,對個人擁有的房產在保有環節開征房產稅。在降低間接稅的基礎上進行房產稅改革的好處是:(1)對保有環節的房產征稅可以有效地從富裕階層籌集到用于民生支出的資金,符合民生財政目標實現的條件。(2)房產稅的增加可以彌補間接稅降低導致的稅收收入減少。(3)能有效防止個人去大量擁有房產,在一定程度上消除房地產價格的泡沫。(4)可以幫助理順我國土地出讓金與房地產價格之間的關系,避免政府對土地財政的依賴,賦予地方政府一個穩定的稅源。

需要強調的是,對個人保有環節開征房產稅的前提條件必須是降低間接稅,要防止借開征房產稅有眾多好處之名而行增稅之實,偏離結構性減稅的本意。另外,房產稅的開征宜授權地方政府,由各地自行決定是否開征以及如何開征,以引導地方政府開展良性的競爭,為人們“用腳投票”提供一個評判標準和取舍依據。

3.進一步完善現行個人所得稅制度,提高個人所得稅在稅收收入中的比重。(1)改革目前個人所得稅以個人為單位申報的做法,改為以家庭為單位申報和以個人為單位申報相結合。對以家庭為單位申報者制定相應的費用扣除標準并給予適當的優惠政策。(2)完善目前年所得12萬的綜合申報制度,鼓勵高層領導帶頭申報,以起到示范效應。在此基礎上逐步縮小分類課征范圍而擴大綜合課征范圍。(3)鑒于證券市場盈利者大多皆為高收入者或特權階層,為維護社會的公平正義,建議取消個人所得稅中對股票轉讓所得免稅的政策,完善財產轉讓所得征收個人所得稅的制度。

4.降低企業所得稅負擔,減輕企業經營壓力,擴大勞動者加薪的空間。雖然一般習慣將企業所得稅歸為直接稅之列,但就我國現行企業所得稅而言,其間接稅的成分似乎更大一些,表現在企業存在將稅負向前轉嫁給勞動者的可能,而且我國實際情況似乎也支持這種假設:伴隨企業所得稅占稅收總收入比例不斷上升的是勞動者收入占GDP的比例持續下降。所以,降低企業所得稅不僅僅是減輕企業經營者的壓力,更重要的是提升勞動者增加勞動收入的機會與空間。另外,企業所得稅的減少完全可以通過個人所得稅的增加得到彌補;何況對于國有企業,還可以通過提高國有資本經營利潤上交比例來彌補其所得稅的下降。

5.在上述稅收制度調整逐步到位、我國實業投資環境日益好轉的情況下,研究開征遺贈稅以及對實業遺產和投資性股權遺產實施優惠的豁免政策,并將此信息盡早預先向社會透露,以鼓勵和刺激民間投資和居民消費。如此,既可以提高直接稅的比重,緩解間接稅下降導致稅收減少的影響,還可以逐步改變我國長期以來經濟增長對投資拉動的依賴,實現經濟增長方式的有效轉變。

〔1〕 堅定不移沿著中國特色社會主義前進為全面建成小康社會而奮斗——在中國共產黨第十八次全國代表大會上的報告.人民出版社,2012年11月第一版.

〔2〕 2013年全國注冊稅務師執業資格考試教材(稅法Ⅰ).中國稅務出版社,2013年1月出版.

〔3〕 高培勇主編.中國財政政策報告2007/2008:財政與民生.中國財政經濟出版社,2008年1月出版.

〔4〕 胡怡建主編.稅收學(第三版).上海財經大學出版社,2011年12月出版.

〔5〕 劉小兵,蔣洪主編.公共經濟學(財政學)(第三版).高教出版社,2012年1月出版.