智能變電站中電子式互感器與通信網絡對保護的影響及適應性分析概述

張歡陳磊

(1.湖南省電力公司檢修公司,長沙 410004;2華中科技大學電氣與電子工程學院,武漢 430074)

2009年5月,國家電網公司提出了立足自主創新,以統一規劃、統一標準、統一建設為原則,建設信息化、自動化、互動化特征的統一堅強智能電網的發展目標[1],并相應制定了 3個階段的發展計劃,其中處于變電環節的智能變電站建設是關鍵技術之一。

智能變電站采用了大量先進、集成、智能的設備器件,其建立在符合國際標準的IEC61850通信規約基礎之上,完成變電站的電能分配、變換以及測量、控制、保護、計量監測等功能[2]。智能變電站具有兩個基本特性,即一次設備智能化和二次設備網絡化,具體表現為:傳統的電磁式互感器被低功率、數字化的電子式互感器所取代,應用智能化開關(或是常規斷路器結合智能終端)以實現開關的精確控制及就地操作;利用以太網交換機構建統一標準的信息平臺供二次設備數據通信。此外,一次設備與二次裝置之間的信號傳輸采用光纖作為媒介,取消了傳統的硬電纜接線方式。同裝設在常規變電站的繼電保護裝置相比,應用于智能變電站的保護裝置在信號采集處理及信息通信方式上有很大的區別。數字化采集器件、光纖傳輸及信息網絡的應用無疑將會對保護裝置的動作性能造成相關的影響,且可能一定程度上拓展保護的應用型式。

本文首先對智能變電站的組成結構進行了介紹,然后以過程層中的電子式互感器及信息通信網絡為例,分析概述了其技術特性,進而綜述了它們對間隔層中繼電保護裝置可能帶來的影響。最后,結合若干運行案例,關于保護裝置對電子式互感器與通信網絡應用的適應性亦開展了相應總結分析。

1 智能變電站的結構及技術特性

1.1 系統結構

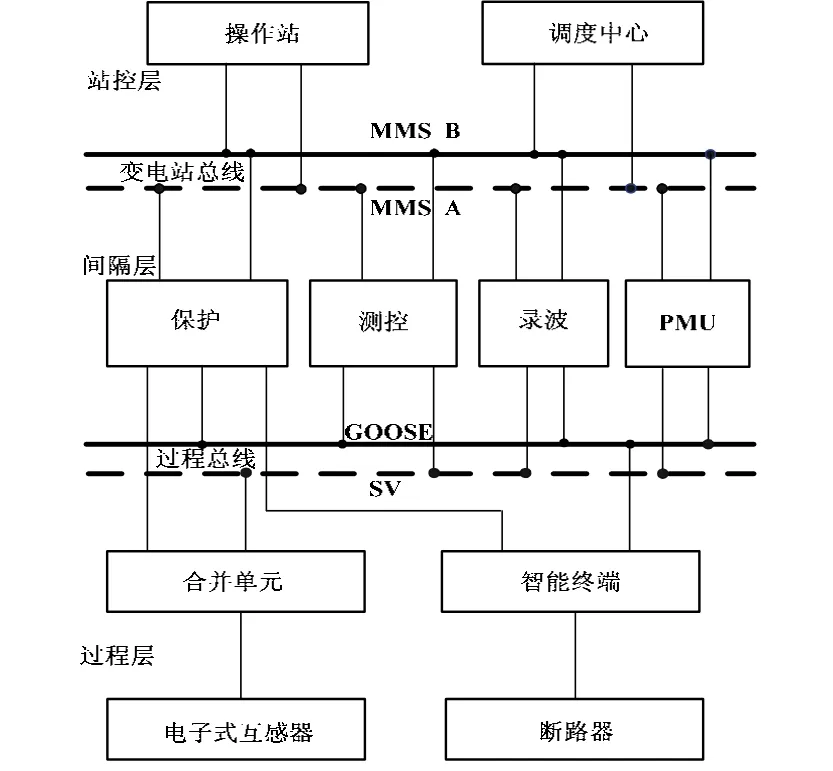

根據IEC61850通信協議[3],智能變電站的邏輯結構可劃分為3個層次,即過程層、間隔層以及站控層。如圖1所示,為智能變電站的分層結構示意圖。

圖1 智能變電站的結構分層示意圖

在過程層,其主要應用了電子式互感器、合并單元、斷路器以及智能終端等設備。過程層是一次設備同二次設備的結合面,在此實現電氣量的檢測、操作控制、執行等功能。

在間隔層,則主要裝配了保護、控制、計量、故障錄波以及相量測量組件等二次設備。間隔層所具備的功能有:匯總本間隔過程層的實時數據信息;實施對一次設備的保護控制功能;實現本間隔的操作閉鎖功能;承上啟下的通信功能等。根據國家電網公司發布的《智能變電站技術導則》,保護裝置應直接采樣,對于單間隔的保護應直接跳閘,涉及多間隔的保護(母線保護)宜直接跳閘。由此,經合并單元輸出的采樣測量值(Sampled Values,SV)以及智能終端輸出的通用面向對象變電站事件(Generic Object Oriented Substation Event,GOOSE)將直接連到保護裝置,并且利用交換機組網的方式,使得控制、計量等二次設備可從中獲取相關信息。

在站控層,其主要包括有后臺操作站、遠動管理機、授時裝置等系統服務設備,該層的任務則是:利用高速網絡匯總全站數據信息;按既定標準將有關數據送往調度中心;接收調度或控制中心的控制命令并轉向間隔層、過程層執行等[4]。

1.2 電子式互感器及網絡通信的技術特性

關于對電子式互感器的技術特性分析,在此以基于Rogowski線圈的電子式電流互感器為對象,該型互感器具有以下性能特點[5]:

1)不包含鐵心,采集線圈繞制在非磁性的骨架上,理論上避免了磁飽和、鐵磁諧振等問題,并增強了數據采集的精度。

2)高壓端與低壓端之間采用光纖聯系,有效達成了高低壓側的電氣隔離,避免了電磁式電流互感器二次側TA 開路等危險,且大大地降低了電磁干擾。

3)動態特性強,可進行大范圍的電流測量并同時滿足測量和繼電保護的要求。

4)頻率響應寬,能夠測出高壓電力線上的諧波,還可開展高頻電流、暫態電流的測量[6]。

從技術原理上看,電子式電流互感器可具備優秀的性能表現。不過,在實際工程中還存在一些應用難點尚待解決完善,較為突出的是一次側有源供能方案的選擇方式。當前常用的兩種供能方案分別是利用CT從輸電線路上取能以及激光供能方式,對于前者而言,其缺點在于大電流時的散熱問題和小電流時的死區,而就后者來說,光電轉換器的效率不高致使激光二極管輸出功率受限,而造價高昂、使用壽命有限亦是制約因素。事實上,也可通過兩者相結合的方式,但是必須對其間的供能切換方式確定明確有效的控制策略,防止出現供能中斷而導致數據異常。

智能變電站的通信網絡由兩部分組成,即:過程層網絡和站控層網絡。現對過程層網絡的技術特性做簡要敘述。該網絡傳輸的數據主要由SV及GOOSE組成,SV基于IEC61850-9-2協議,而GOOSE報文是基于IEC61850-8-1。通常過程層網絡中會采用虛擬局域網(VLAN)配置,使得SV和GOOSE報文按照基于虛擬局域網標簽(VID)的多播模式通信,實現一發多收,而非廣播轉發的模式,由此減低網絡流量和接收設備的處理負擔。針對交換機處理幀排隊緩沖時帶來的延時不確定性,采用優先級標簽,保證重要數據在通過交換機和通信端節點時實現優先傳送。

GOOSE報文的通信機制依賴于P2P(Peer to Peer)方式的高速通信網絡,在沒有突發事件發生時,該報文按相對較長的固定時間間隔進行發送;在產生了突發事件后,信息將發生變化,發送時間間隔就會調整為最小,并在信息發送階段中逐漸增大,直到事件狀態逐漸收斂,趨于穩定[7]。總體而言,GOOSE網中數據量不大,且具有突發性特征,但鑒于其主要是針對過程層設備的跳閘、繼電保護之間的信息交互、開關刀閘等開關量信息的采集,其就傳輸要求的可靠性較高,另傳輸時延要求小于4ms[8]。

2 應用電子式互感器對保護的影響

相對于常規電磁式互感器,電子式互感器帶來了多方面的技術改進,同前者具有明顯的差異,將其應用在智能變電站的過程層,將對間隔層的繼電保護裝置帶來多方面的影響。

2.1 提高保護動作的可靠性

就電磁式電流互感器而言,其主要缺點在于:當一次側流過的短路電流過大時,非周期分量容易致使互感器鐵心發生飽和,二次電流不能正確地傳變一次分量,并伴隨產生波形畸變。在其應用于差動保護時,較大的不平衡電流可能引起保護裝置在區外故障時誤動。為確保差動保護裝置動作的可靠性,電力系統的專家學者關于怎樣區分電流互感器的鐵心飽和做了大量研究工作,并提出了一系列輔助判據[9-10]。所提附加判據就提高裝置動作的正確性方面確實具有積極效應,然而在某種程度上它們也增加了動作的復雜性,可能對保護的快速性會帶來負面作用。

就基于Rogowski線圈的電子式電流互感器來說,因其線圈繞制與非磁性架構上,避免了磁飽和現象,使得差動電流的獲取具有良好的準確度及線性度,應用其于差動保護裝置有利于提高保護動作的可靠性。此外,常規電流互感器的二次回路斷線開路也是一個極大的隱患,從中感應的過電壓將損壞變電站設備并危及人身安全,而電子式互感器不存在此缺陷,由此角度而言,它的裝設可增強保護裝置甚至整個二次設備系統的安全性。

2.2 簡化保護的硬件配置

傳統互感器輸出的是模擬量信號,當該模擬量傳送到數字式保護裝置時,保護裝置內的測量系統應包含有采樣保持、多路轉換開關、模擬量/數字量轉換等相關組件。在采用了電子式互感器之后,其輸出的是FT3格式數字量,經合并單元后轉變為IEC61850標準的數字信號直接傳送到保護裝置,于是原有的采樣保持、模擬轉換組件可省去,實現了保護系統硬件配置的簡化。

2.3 促進暫態量保護的應用

受常規互感器性能的限制,當下的保護原理大多是基于工頻量進行保護判斷的,其不足之處在于易受到過渡電阻、磁飽和等因素的影響。若是利用故障時的暫態分量作為保護判斷,可不受電網運行狀況的影響,例如負荷電流的幅度大小等,并具備較高的動作靈敏度,其可認為是保護裝置今后的一個重要發展方向[11-12]。這類暫態量的保護對于互感器元件的采集線性度、動態特性等都有著較高的性能要求。

電子式電流互感器具有優良的動態測量能力,它不僅能夠有效測量故障時的基波分量,且可以準確測量非周期成分和高次諧波。文獻[13]中指出:通過選擇合理有效的數字積分方式,電子式互感器對5次諧波以下的測量比差均低于1%。它的應用為暫態量保護提供了硬件基礎及實現前提。當然,對于開發具備實用化價值的暫態量保護還需要進行大量研究工作,以非周期分量進行保護判斷為例,其值大小同故障的發生時刻有密切關聯,若在某相電流過零時正好發生單相接地短路,理論上是不會產生非周期成分的,故應該添加其他輔助判據以應對電流過零點問題。

3 應用信息網絡通信對保護的影響

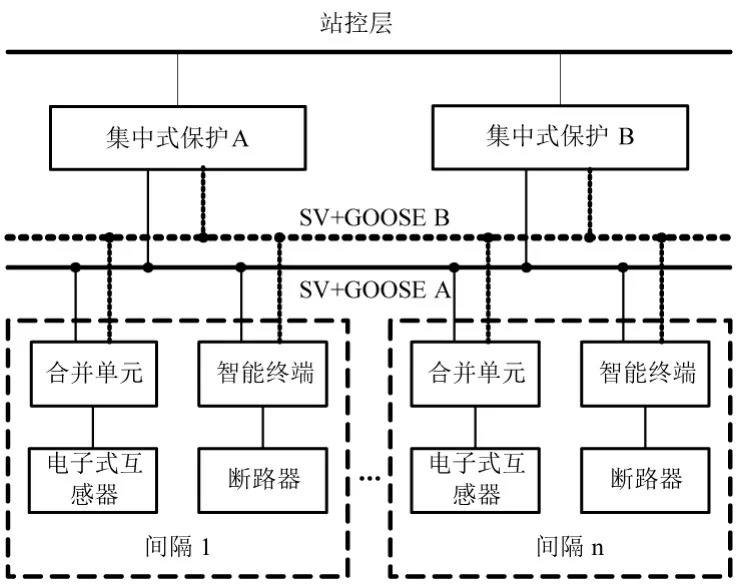

網絡通信技術的應用使得智能變電站站內各元件的電參量以及運行狀態參數可進行實時測量和傳輸,保護裝置能便利地獲得更多更全面的站域信息來進行動作判斷,此有助于促進集中式保護的實現,該型保護的運行機理可描述為:針對站內全景信息交互,利用過程層網絡通信采集全站實時運行數據運算處理,通過所選定的保護算法,進行站內故障元件快速定位及優化跳閘策略的實現,從而達成全站級元件的保護功能。

在集中式保護的動作理念中,由于明確故障線路的位置信息及開關狀態,以及不需要同其他單元件式后備保護進行有時限配合,故而能實現快速及最小范圍內的故障定位隔離[14-15]。集中式保護的面向對象是變電站內部,而非面向一個電網區域,它相對而言所需的信息量比較有限,其動作處理及運行策略構建的復雜性要低,理論上更易于工程實現。

圖2所示為集中式保護的結構示意圖,其中選用雙重化配置以提升動作可靠性。該結構的核心決策系統集中在一個中心,其優點在于各間隔的橫向通信量較小,保護中心獲得的信息量更為完備,有利于站內級決策[16-17]。當某處站內電流信息缺失時,其可根據變電站實時拓撲結構搜尋與電流信息缺失支路相鄰的其它支路電流信息,根據節點電流定律,對缺失信息進行在線合成補充,而無需閉鎖保護。當電壓信息缺失時,可自動切換測量電壓。此外,基于上述策略,能實現對各測量信息正確性的辨識,一定意義上提高了保護動作的安全性。

圖2 集中式保護的結構示意圖

另外,關于集中式保護跳閘策略的研究也非常重要。在故障位置已確定的情況下,針對結構較簡單、運行方式較固定的系統,可離線對可能發生的故障位置與元件失效情況進行分析,將擬定的相關跳閘決策存儲在決策單元;對于網絡拓撲與運行方式較復雜的系統,則要根據站內主接線結構以及開關切換狀態進行實時修正,故而需應用到圖論、Petri網或是專家系統等方法[18-19]。在不同的電壓等級以及裝設位置下,智能變電站其結構的復雜性以及保護的配置方案均有所差別,因此應針對實際工況選擇合適跳閘策略。

當前關于集中式保護的系統性研究相對不多,而實際智能變電站中就站內信息的利用也大致圍繞在站內集中控制上,并落實在110kV級別的變電站,例如湖南110kV金南變電站以及山東110kV黃屯變電站,其通過集中站域控制實現了備用電源自投、低頻低壓減載等功能。

4 保護對電子互感器及通信網絡的適應性

4.1 保護應對電子式互感器數據異常的能力

當電子式互感器的工況發生某種程度地改變,可能導致其傳送的采樣數據出現畸變。如果數據異常是由電子式互感器的可判故障等因素引起時,保護可通過判別合并單元發送采樣數據的品質位來判斷數據的有效性[20],但是,倘若數據異常是由互感器電子器件受到外界干擾等因素引起時,合并單元所發送數據的品質位仍然處于有效狀態,此刻若保護裝置處理不當,則會引起閉鎖或誤動作等情況。

文獻[21]對某110kV數字化變電站中有源電子式電流互感器進行了測試工作。測試結果表明:該互感器的輸出波形中會存在一定的直流偏置量,其主要來源是采樣電路和 A/D轉換所帶來的偏置失調量,其值隨著周圍溫度和環境的改變而變化。過大的直流偏置可能會引起后續保護的誤動作。文獻[22]對某500kV數字化變電站的過程層采樣進行了動模試驗工作。在試驗系統處于正常運行狀態時,某保護裝置曾數次出現誤出口的情況,后確認誤動作是由電子式互感器經合并單元輸出的SV報文間隔不均導致的。在每周波80個點的采樣率下,兩幀相鄰的采樣報文間隔應為固定的250μs,通過查找網絡記錄儀對應時刻的數據報文,發現某分支SV報文的采樣時間間隔抖動超過10%,導致中壓側的電流波形畸變,保護裝置在差流達到動作定值后出口。

當電子式互感器在異常情況下傳送畸變數據時,保護裝置原則上應具有一定的辨識判別能力,當連續畸變數據持續時間在限定范圍內,保護裝置不應出現誤動作情況。為避免保護的不正確動作,增強其對于異常數據的抗干擾性,可采取下列措施:①對于因采樣積分所造成的直流偏置量,可選取軟件積分替代硬件積分的方式,從而在工程應用上獲得更優的直流處理效果,并可考慮在保護程序上增加差分傅氏算法;②優化對電流波形數據異常的檢測方式。如文獻[23]中提出了一種基于幅值比較的采樣值檢測抗異常數據方法,在保證可靠性的同時,不對保護的動作速度造成影響;③添加其他判據,在一定情況下將電流相關保護裝置閉鎖。若是選用電壓閉鎖判據,關于整定門檻值的設置應綜合考慮,以免錯誤設定致使保護拒動。

4.2 保護應對電子式互感器的數據同步問題

某類保護裝置的正確動作僅依賴于電子式互感器采樣信號的幅值特性,其不要求信號在時間上的數據同步,例如過流保護、低壓保護等。部分保護裝置對電子式互感器的采樣同步性要求很高,例如線路電流差動保護,該保護正確動作的前提條件是:線路兩側保護裝置的采樣數據保持同步。當線路兩側為智能變電站或分別為智能變電站與傳統變電站時,鑒于不同類型電子式互感器及合并單元的延時特性差異,以及出現電子式互感器和常規互感器共用的問題,線路電流差動保護需要對同步問題提出有效的解決方案。

文獻[24]針對本側變電站采用電子式互感器,而對側變電站采用常規互感器的采樣延時不一致問題,通過選取某理論經驗值固化到程序中,由此實現兩側間的數據同步。但是,計及電子式互感器的固有采樣延時主要由一次傳感器、傳輸系統的傳輸時間和二次轉化器的數字處理時間組成,對于不同的硬件結構其固有延時可能有所差異[25],基于理論經驗值固化至程序的解決方法缺乏一定的通用性。

文獻[26]研究了數字化變電站與傳統變電站之間的光纖縱差保護,其中指出:縱差保護裝置的電氣量同步主要牽扯到兩個層次:①本站內保護裝置和間隔合并單元的同步;②數字化變電站和傳統變電站間兩臺保護裝置之間的同步。文中采用基于乒乓原理的定時中斷同步方案,數字化變電站側的保護裝置實時跟蹤間隔合并單元的采樣頻率,傳統變電站的保護裝置實時跟蹤數字化站側保護裝置的采樣頻率,進而達成了兩側電氣量的同步。該方案的優勢在于將兩變電站的線路差動保護及采樣進行了整合統一,適用性較好,但是其對站內同步時鐘源的依賴性較強,當同步信號丟失時,間隔合并單元和線路保護裝置的時鐘將有失步的危險,則需要對保護裝置進行閉鎖或者某種特殊處理。

文獻[27]指出:通過在數字化變電站網絡通信中采用IEEE1588對時,并引入GPS根時鐘作為整個網絡系統的對時基準源,可有效解決各合并單元之間的同步問題。IEEE1588作為一種亞微秒級精度的分布式網絡時鐘同步方案,原則上對變電站的同步處理具備較為理想的效果,但是關于網絡運行異常、流量負載大小以及時鐘基準故障等不同工況下對時的精度及穩定性,尚待進一步深入研究。

4.3 保護應對GOOSE網絡跳閘的實時可靠性

對于涉及到多間隔的保護裝置,它可選用GOOSE網絡傳輸跳閘方式。例如在江蘇省220kV西涇智能變電站中,220kV的線路保護和母聯保護采用“直采直跳”方式,220kV的母線保護和主變保護則采用“直采網跳”方式。集中式保護亦可通過網絡跳閘,而GOOSE網絡方案選擇的差異,其傳輸性能的不同無疑將會對保護動作的實時可靠性帶來直接影響。

GOOSE網絡方案的確定牽扯到多方面考慮,包含有以下幾項:①組網方式的選擇,即同SV共網或是獨立組網;②組網結構的設計,當前具有代表性的是總線形、星形及環形3種拓撲結構;③相關通信協議的應用,VLAN劃分是基于IEEE802.1Q協議,報文優先級定義則基于IEEE802.1P 協議,另外還有鏈路聚合(IEEE802.3ad協議)等;④網絡冗余技術的使用,例如并行冗余協議(Parallel Redundancy Protocol,PRP)和高可用性無縫冗余協議(High-availability Seamless Ring,HSR)等。上述若干細節的不同方案組合均會導致網絡傳輸性能出現較大的差異。

文獻[7]以某實際110kV變電站工程為模型系統,測試了不同網絡工況條件下該 GOOSE網絡的通信性能,在網絡帶寬占用工況從50%到80%兩種情況下,對GOOSE通信傳輸性能影響不大,實時性均可以滿足應用要求。但是,亦有文獻表明:當網絡負載增大至100%時,多臺交換機級聯時出現了少量數據包丟失的現象[28]。

文獻[29]利用OPNET仿真軟件,驗證了優先級的調度方法可明顯提高過程層網絡通信的實時性,并通過比較得出星形網絡的實時性要優于環形網絡。文獻[30]對一典型數字化變電站系統的網絡可靠性進行了簡要分析,在合理采用裝置冗余并采用基于IEC62439-PRP的并行網絡冗余后,分析結果表明該通訊系統的可靠性能夠滿足IEC61508的要求。

在研究GOOSE網絡傳輸延時性能時,必須考慮最大傳輸量情況下的延時指標,并要防止在固定時間內由于最大接收GOOSE報文量引起的網口溢出而丟失報文或延時過長。從提高實時性角度而言,可采取下列措施:①啟用報文優先傳送機制,減少重要幀的排隊時延;②合理劃分VLAN,限制通信報文的傳播范圍,增強網絡帶寬利用率;③優化交換機的拓撲結構配置,減少數據交換所帶來的延時。關于傳輸可靠性方面,雖然PRP和HSR在單點斷線的情況下理論恢復時間均為 0,且不存在幀丟失問題[31],但是計及智能變電站過程層網絡通信的特殊性,在冗余方案的具體實施上還應引入 IEEE1588對時協議所帶來的影響以及交換機經濟性成本的綜合評估。

5 結論

基于智能變電站中應用的電子式互感器及網絡通信技術,本文討論了它們對間隔層繼電保護裝置的影響,主要得出以下結論:

1)應用電子式互感器可簡化保護的硬件配置,并從技術角度上提高保護裝置動作的可靠性,且有助于推動暫態量保護的方案應用。

2)構架信息通信網絡可達成站內資源完全共享,并促進集中式保護功能的實現。

關于保護裝置對電子式互感器及通信網絡的適應性方面,通過文中相關綜述,可知在智能變電站的建設發展中,還有許多工程實際問題需要進一步探討,諸如電子式互感器的異常工況應對策略、網絡可靠性量化式評估、組網方案優化設計,冗余方案綜合選取等。針對這些問題應給予足夠的重視及考慮,探尋相關解決措施,從而為智能電網的全面推進提供更有力地支持。

[1]胡學浩.智能電網-未來電網的發展態勢[J].電網技術,2009,33(14):1-5.

[2]WANG Y M, PAN ZH. Study on test technology of smart substation secondary system [C]. International Conference on Consumer Electronics,Communications and Networks,April. 16-18,2011:784-787.

[3]MACKIEWICZR E.Overview of IEC61850and benefits[C].in Proc. IEEE Power Eng.Soc.General Meeting,Jun. 18-22,2006:1-8.

[4]司衛國.智能變電站若干關鍵技術研究與工程應用[D].上海:上海大學,2009.

[5]喬洪新.基于電子互感器的變壓器保護及其同步問題[D].北京:華北電力大學,2009.

[6]李偉,尹項根,陳德樹,等.基于 Rogowski線圈的電子式電流互感器暫態特性研究[J].電力自動化設備,2008,28(10):34-37.

[7]鄭新才,周鑫,王素華,等.數字化變電站的GOOSE網絡測試[J].電力系統保護與控制,2009,37(24):85-89.

[8]易永輝,王雷濤,陶永健.智能變電站過程層應用技術研究[J].電力系統保護與控制,2010,38(21):1-5.

[9]李瑞生,路光輝,王強.用于線路差動保護的電流互感器飽和判據[J].電力自動化設備,2004,24(4):70-73.

[10]項巍,呂航,李力,等.母線保護中電流互感器的深度飽和輔助判據[J].電力自動化設備,2005,25(9): 39-42.

[11]韓小濤,李偉,尹項根,等.應用電子式電流互感器的變壓器差動保護研究[J].中國電機工程學報,2007,27(4):46-53.

[12]及洪泉.基于OCT的線路差動保護及變電站自動化系統研究[D].北京:華北電力大學,2007.

[13]陳輝,陳衛,李偉.基于Rogowski 線圈的數字積分器仿真及研究[J].電力系統保護與控制,2009,37(2): 43-47.

[14]童曉陽,王曉茹.廣域后備保護系統若干問題的探討[J].繼電器,2007,35(增刊):45-49.

[15]周曙,王曉茹,錢清泉.電力系統廣域后備保護中的貝葉斯網故障診斷方法[J].電力系統自動化,2010,34(4):44-48.

[16]吳國旸,王慶平,李剛.基于數字化變電站的集中式保護研究[J].電力系統保護與控制,2009,37(10):15-18.

[17]張保會,周良才.變電站集中式后備保護[J].電力自動化設備,2009,29(6):1-5.

[18]王曉茹, HOPKINSON K M, THORP J S,等.利用Agent實現新的電網后備保護[J].電力系統自動化,2005,29(21):57-62.

[19]周良才,張保會,薄志謙.廣域后備保護系統的自適應跳閘策略[J].電力系統自動化,2011,35(1):55-61.

[20]李仲青,周澤昕,黃毅,等.數字化變電站繼電保護適應性研究[J].電網技術,2011,35(5):210-215.

[21]譚洪恩,胡浩亮,雷民,等.電子式互感器現場校準技術實驗分析[J].高電壓技術,2010,36(12):2990-2995.

[22]周春霞,李明,張維,等.針對 500kV數字化變電站過程層采樣的動模試驗及若干問題探討[J].電網技術,2011,35(1):219-223.

[23]趙亮,錢玉春,劉宏君,等.數字化變電站抗異常數據的方法[J].電力系統自動化,2010,34(19):97-99.

[24]于立濤,李海渤.電子式互感器在午山220 kV數字化變電站中的應用[J].電力建設,2010,31(11):57-59.

[25]張曉華,牛元立,何剛,等.電子式互感器采樣系統固有延時測試研究[J].電測與儀表,2011,48(547):42-45.

[26]張兆云,劉宏君,張潤超.數字化變電站與傳統變電站間光纖縱差保護研究[J].電力系統保護與控制,2010,38(3): 58-60,66.

[27]王立輝,許揚,陸于平,等.數字化變電站過程層采樣值時間同步性分析及應用[J].電力自動化設備,2010,30(8): 37-40,44.

[28]何磊,郝曉光.數字化變電站通信網絡的性能測試技術[J].電力系統保護與控制,2010,38(10):75-78.

[29]SIDHU T S,YIN Y J. Modeling and simulation for performance evaluation of IEC61850-based substation communication systems[J]. IEEE Transactions on Power Delivery,2007,22(3):1482-1489.

[30]侯偉宏,張沛超,胡炎.數字化變電站系統可靠性與可用性研究[J].電力系統保護與控制,2010,38(14): 34-38.

[31]謝志迅,鄧素碧,臧德揚.數字化變電站通信網絡冗余技術[J].電力自動化設備,2011,31(9):100-103,120.