小兒肺炎支原體肺炎102 例臨床分析

桂紅美

(赤峰市第二醫(yī)院,內(nèi)蒙古 赤峰024000)

肺炎支原體(Mycoplasma pneumonia MP)是非細(xì)內(nèi)生長(zhǎng)的最小的微生物,含DNA 和RNA,無(wú)細(xì)胞壁。 是肺炎支原體肺炎的常見(jiàn)治病菌,常年皆可發(fā)生,主要經(jīng)呼吸道傳染,MP 尖端吸附于纖毛上皮細(xì)胞受體上,分泌毒性物質(zhì),損害上皮細(xì)胞,使粘膜清除功能異常,且持續(xù)時(shí)間久,導(dǎo)致慢性咳嗽。 由于MP 與人體某些組織存在部分共同抗原,故感染后可形成相應(yīng)組織的自身抗體,導(dǎo)致多系統(tǒng)免疫損害。MP 肺炎臨床表現(xiàn)輕重不一,且常有肺外合并癥,容易誤診。 本文對(duì)2008-6—2009-2 期間赤峰市第二醫(yī)院明確診斷并治愈出院的102 例支原體肺炎的患兒臨床資料進(jìn)行分析,旨在提高對(duì)本病的診治水平并了解大概的治愈時(shí)間。

1 對(duì)象與方法

1.1 對(duì)象。 102 例均為赤峰市第二醫(yī)院兒科住院病例,其中男59 例,女43 例,男女之比1.4:1。 年齡7 個(gè)月至1 歲2 例,1 歲~3 歲11 例,3歲~6 歲16 例,6 歲~14 歲73 例。

1.2 方法。 支原體肺炎診斷標(biāo)準(zhǔn)參照文獻(xiàn)[1-2]。 MP-IgM 抗體測(cè)定采用北京萬(wàn)泰試劑盒,用膠體金點(diǎn)式定性法檢測(cè)血清IgM 抗體,與對(duì)照點(diǎn)相同為正常,顯示顏色為陽(yáng)性。 102 例患兒均送檢外周血白細(xì)胞計(jì)數(shù),C 反映蛋白,肝腎功能,痰細(xì)菌培養(yǎng),全部患兒均攝胸片,部分患兒作心電圖,血沉,心肌酶譜,胸部CT 等檢查。

2 結(jié)果

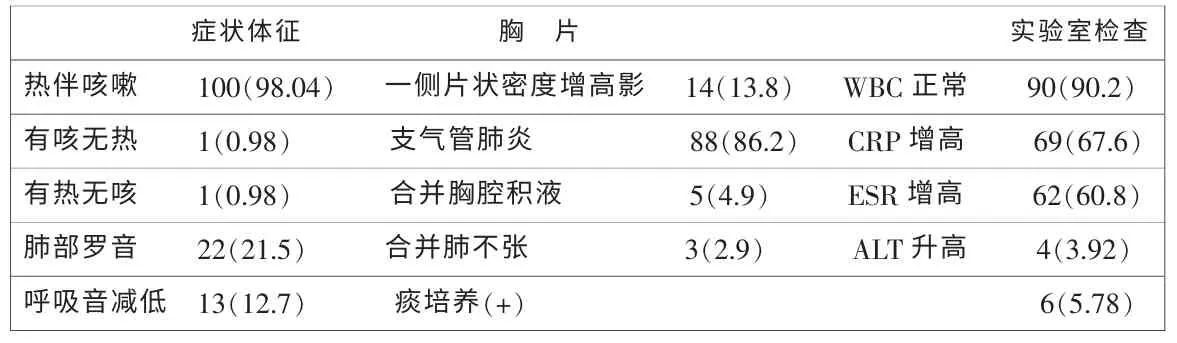

2.1 102 例MP 肺炎主要癥狀,體征,胸片及和實(shí)驗(yàn)室檢查見(jiàn)表1 患兒大多表現(xiàn)為持續(xù)發(fā)熱伴咳嗽,伴胸疼1 例。 21 例弛張高熱,咳嗽呈刺激性干咳, 痙咳22 例。 X 線胸片一側(cè)大片高密度影14 例,占13.8%,5 例合并胸腔積液, 占4.9%,6 例痰培養(yǎng)陽(yáng)性, 其中肺炎鏈球菌,肺炎克雷伯菌陽(yáng)性各2 例,陰溝桿菌2 例。

2.2 支原體肺外合并癥。本組102 例支原體肺炎中21 例,占20.58%,其中滲出性胸膜炎5 例,占肺外合并癥的4.9%,其中少量積液4 例,大量積液1 例。 血液系統(tǒng):輕度貧血4 例,血小板增高2 例。 消化系統(tǒng)受累6 例,表現(xiàn)為腹痛,惡心,嘔吐,其中4 例有肝功能ALT 增高。 泌尿系統(tǒng)受累2 例,1 例表現(xiàn)為BUN,Cr 升高,1 例表現(xiàn)為蛋白尿。 心血管系統(tǒng)表現(xiàn)為心肌酶升高2 例。

表1 102 例肺炎支原體肺炎臨床特征 (n(%))

2.3 治療與轉(zhuǎn)歸 所有病例確診后, 給予阿奇霉素10mg/(kg.d) 靜滴3-5 天,之后給予紅霉素20-30mg/(kg.d)靜滴7-10 天,其中80 例在治療5 天左右后體溫下降, 咳嗽減輕;8 例在治療9 天左右體溫下降至正常,咳嗽明顯減輕;2 例持續(xù)發(fā)熱兩周后才逐漸降至正常。 合并其他細(xì)菌感染的12 例同時(shí)給予頭孢類治療。 102 例均在治療9~10 天后復(fù)查胸片,吸收好轉(zhuǎn)后門診隨訪。 平均住院天數(shù)10.18 天,與文獻(xiàn)報(bào)道一致[4]。

3 討論

目前,肺炎支原體肺炎已成為兒科的常見(jiàn)病和多發(fā)病,在兒童呼吸道感染中,肺炎支原體肺炎越來(lái)越受到重視。 發(fā)病年齡為學(xué)齡兒童多見(jiàn),6~14 歲占61.7%, 并且此年齡階段兒童刺激性咳嗽明顯并多伴持續(xù)性發(fā)熱,早期無(wú)明顯陽(yáng)性體征。 在實(shí)驗(yàn)室檢查方面本組大部分患兒外周血白細(xì)胞大多正常(92.2%),CRP(67.6%)及ESR(60.8%)均升高,用膠體金定性法檢測(cè)MP 陽(yáng)性率高,占85.7%。 胸片以支氣管肺炎為多見(jiàn)(占86.2%),少數(shù)伴肺外合并癥。血沉及CRP 大部分升高。支原體肺炎除臨床表現(xiàn)外,目前主要根據(jù)血清學(xué)檢查,本組用膠體金法檢測(cè)血清MP-IgM,MP-IgM 為確診近期有MP 感染。 本組所有病例發(fā)病后5~7 天內(nèi)胸部X 線檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)不同程度的肺部炎癥改變,X 線檢查主要支氣管肺泡炎癥。

近年來(lái),隨著支原體肺炎發(fā)生率的上升,其肺外合并癥也逐漸增多, 且全身各系統(tǒng)均可受累, 本組肺外合并癥21 例, 發(fā)生率為20.58%,其中發(fā)生率較高的有滲出性胸膜炎,肝損害,心肌損傷。 引起肺外臟器損害的原因尚不完全清除,普遍認(rèn)為免疫因素起主要作用。

肺炎支原體是一種沒(méi)有細(xì)胞壁僅有細(xì)胞膜的非典型微生物,蛋白質(zhì)豐富,因此選用干擾蛋白質(zhì)合成的紅霉素、阿奇霉素治療,既能控制肺炎支原體血癥又能減少紅霉素對(duì)肝臟損害,本組病例均達(dá)到滿意療效。 在治療中,如體溫持續(xù)不退,要注意是否合并細(xì)菌感染,支原體血癥,支原體引起的自身免疫反應(yīng)肺外并發(fā)癥,耐藥等。對(duì)細(xì)菌感染的用敏感抗生素聯(lián)合治療, 對(duì)MP 引起的自身免疫反應(yīng)可短期使用激素,肺外合并癥采用對(duì)癥治療。 對(duì)嚴(yán)重費(fèi)外合并癥如腦炎可早期使用激素,減少后遺癥。

[1]胡亞美,江載芳.諸福棠適用兒科學(xué)[M].7 版.北京:人民衛(wèi)生出版社,2002:1204-1205.

[2]薛辛東.兒科學(xué)[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2005:290-291.

[3]徐慧香,張慧燕,車大鈿,等.肺炎支原體肺炎106 例臨床分析[J].中國(guó)實(shí)用兒科雜志,2007,22(1):51-52.