中國消費者質量觀調查報告

文/趙文斌 鄭東心

市場由供需雙方構成,企業生產產品,造就和提供產品質量,消費者對產品質量進行選擇。良性的選擇將產生優勝劣汰的效果,消費者的消費能力和對質量安全的看法對質量發展具有重大作用。為了了解我國消費者的質量觀,筆者歷時45天,運用問卷調查的方式開展了消費者質量觀的調查研究。采集有效樣本共計457份,其中,網絡采集246份,紙質調查211份。經過對調查問卷統計和分析,形成如下調查報告。

一、消費意識總體理性

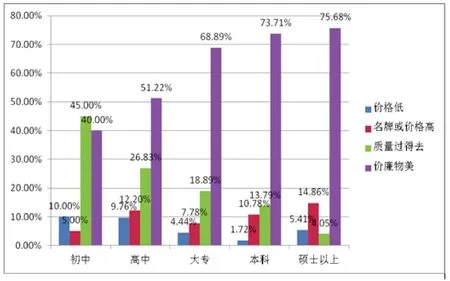

購買日常商品時,69.58%的消費者選擇價廉物美,15.75%的消費者選擇質量過得去,10.72%的消費者選擇購買名牌或價高的商品,3.94%的消費者盡可能選擇價格低的商品。

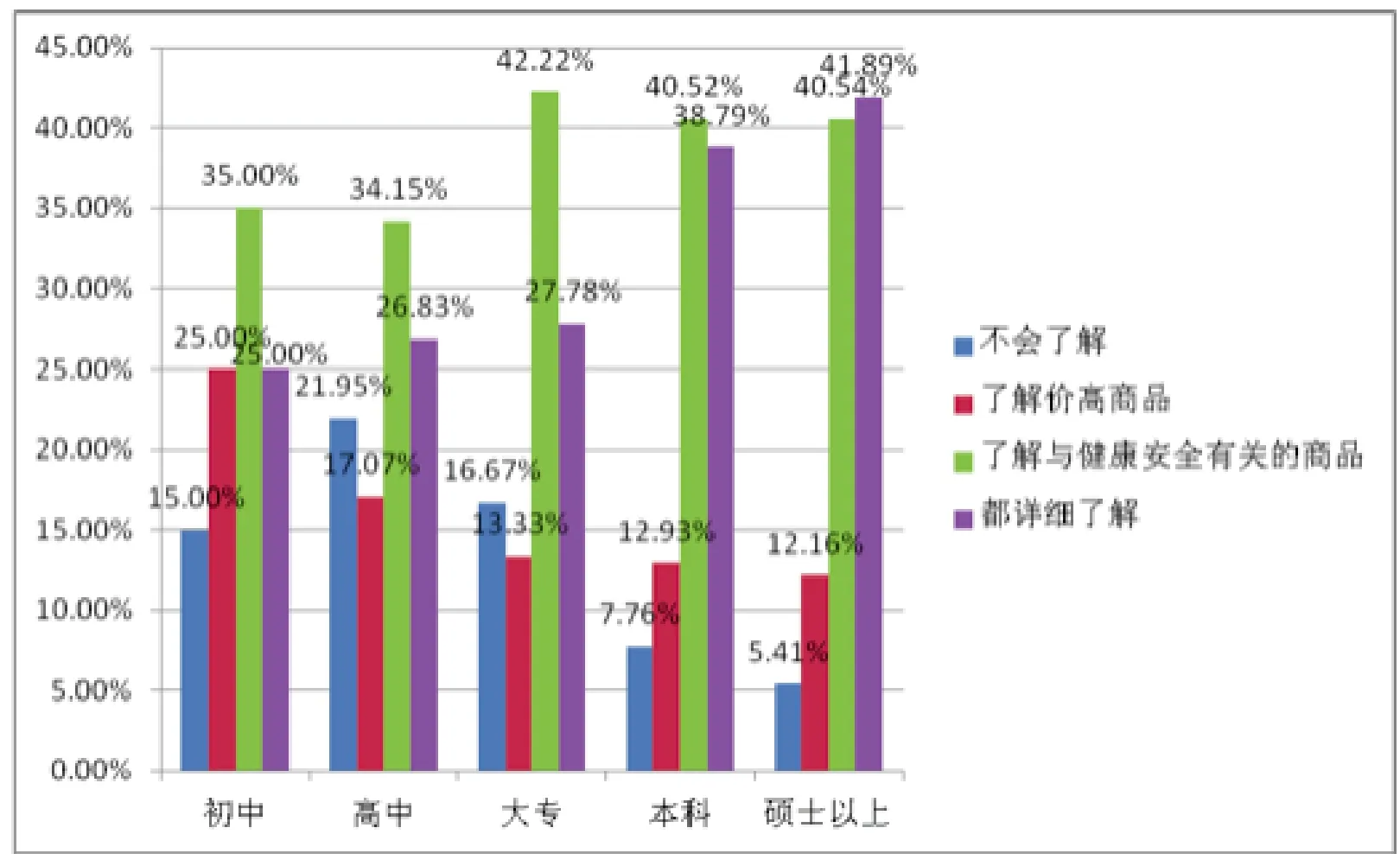

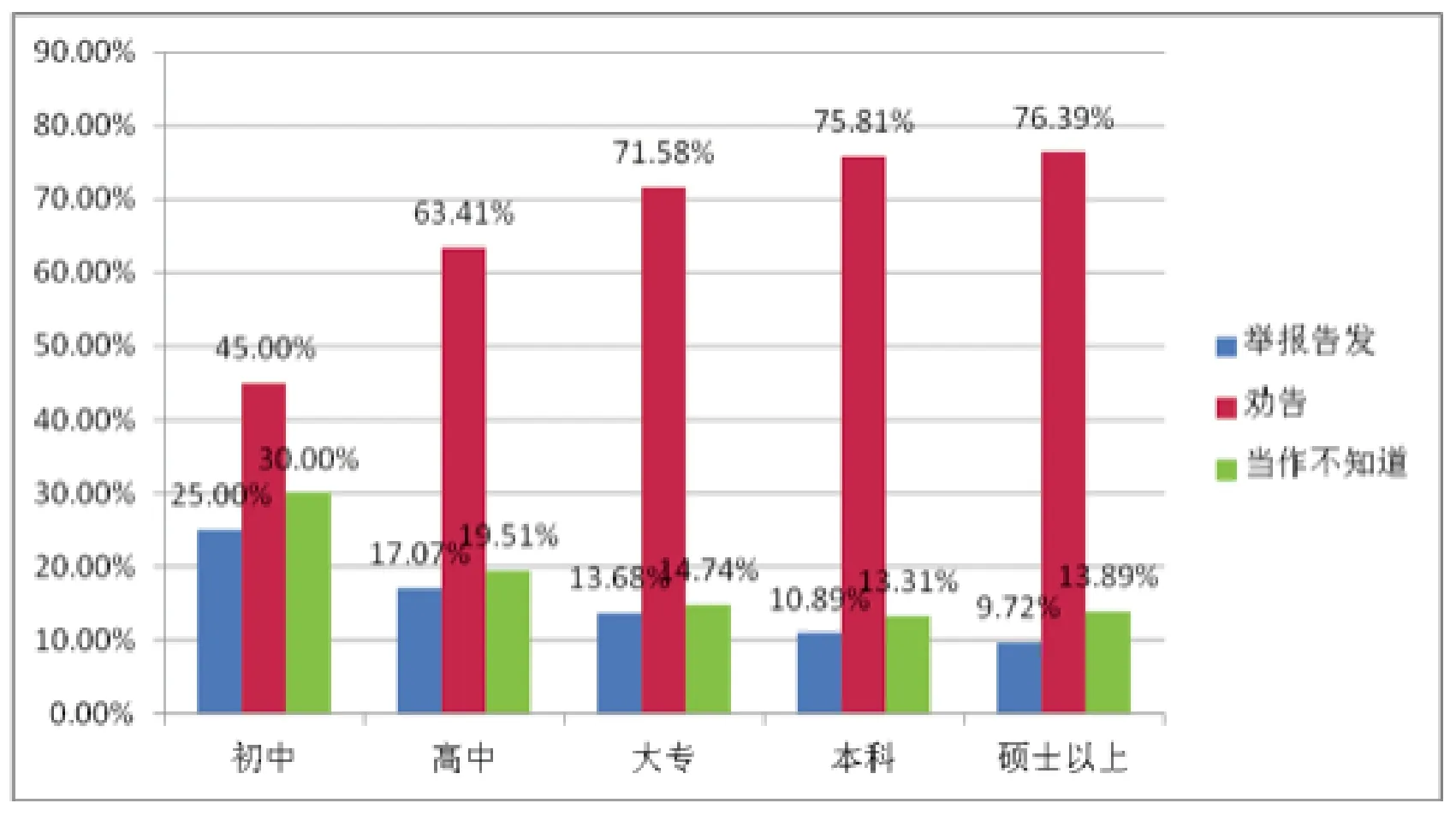

大多數消費者會兼顧價格和質量兩方面因素,盲目消費比例相對較低,說明我國消費者消費觀念總體健康。購物前,89.28%的消費者會了解商品質量狀況,說明我國消費者具有一定的質量安全意識,其中,35.45%的消費者表示不管什么情況都會詳細了解,40.04%的消費者更關注與健康安全有關的商品,13.79%的消費者側重了解價格高的商品。只有10.72%的消費者表示不會了解,跟著感覺走。學歷對消費意識具有一定影響,總體而言,高學歷消費者更加理性。

圖1 學歷對消費選擇的影響情況

圖2 學歷對消費信息了解的影響情況

二、維權意識基本樹立

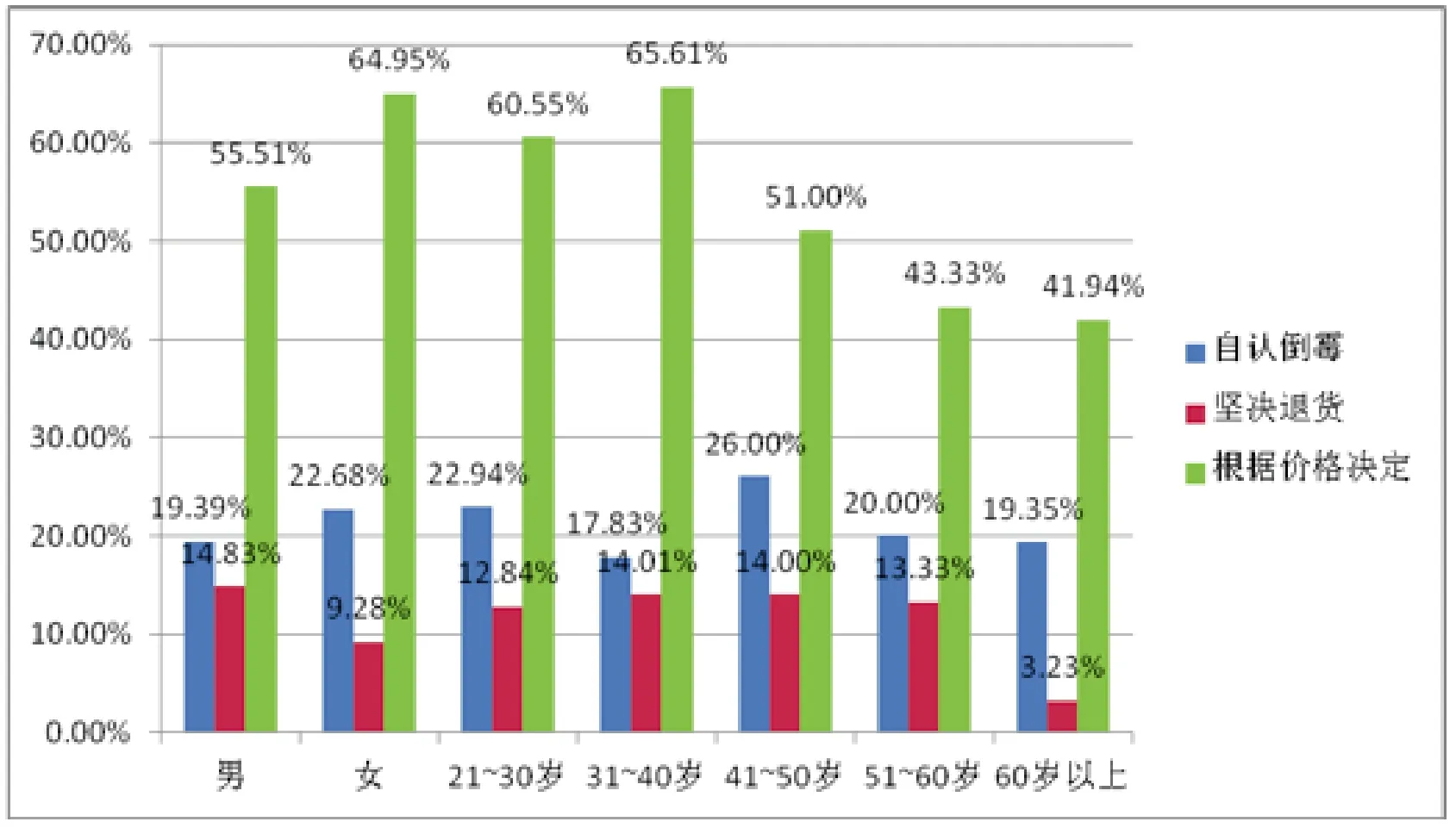

大多數消費者具有維權意識,當購買了質量差的商品,12.47%的消費者表示不管價格高低都堅決要求退貨,59.52%的消費者會對價格高的商品選擇維權,36.11%的消費者對身體產生損壞的商品進行維權,16.63%的消費者選擇上網發帖告誡其他人,而自認倒霉的消費者為20.79%。當然,我國消費者的維權意識強烈度還不夠,當消費者從熟人店里購得質量差的商品,選擇“這次算了、下次不去”的忍氣吞聲方式的比例最高,達到58.86%,要求退貨的消費者為34.79%,其中,10.94%的消費者表示如果價格優惠,下次還會光臨熟人店購物。進一步激發消費者維權意識,需要傳播質量法治觀、道德觀,暢通維權渠道,降低維權成本。

三、是非意識基本確立

大多數消費者以誠實守信為榮、以制假售假為恥,具有明確的是非觀。當得知好朋友制假售假,75.71%的消費者會勸告他不要這么做,當作不知道的僅為15.54%。對于社會上的職業打假人,大多數消費者看法比較客觀。15.54%的消費者認為做得好,值得稱道,51.42%的消費者認為這些人主觀為自己,客觀為社會作了貢獻,而持負面意見,認為這些人動機不純,是“刁民”的消費者占23.63%,另有,9.41%的消費者認為和我無關。對于“日本汽車一流的出口到歐美,二流的自己用,三流出口到中國”做法,33.48%的消費者表示鄙視,認為日本企業這樣做終究會失去中國市場,25.16%的消費者表示正常,認為日本人是根據消費水平選擇質量,21.23%的消費者表示理解,認為日本即使三流汽車質量也是好的,20.13%的消費者表示可惡,認為這是由于日本人的民族歧視。即使對與自己沒有直接利益的現象,多數消費者也具有正確的是非觀,對于我國出口到非洲的商品發生的假冒偽劣現象,認為“真丟人,影響了中國的國際形象”比例最高,達到63.68%,而認為原因在于非洲生活水平低為15.75%,認為和我無關僅為8.53%。

四、實用主義常占上風

武漢大學質量發展戰略研究院所作的《2012年中國質量發展觀測報告》顯示,我國有87.47%的消費者曾經購買過盜版假冒產品。在本次調查中,對于當前市場的假名牌,57.55%的消費者表示可能購買,其中,22.10%明確表示會購買,35.45%看情況而定;42.45%的消費者表示不會購買,其中,22.76%出于保護知識產權,19.69%出于面子考慮。比較兩次調查,可以看到,消費者質量意愿總體好于過去,但實用主義依然影響較深。值得注意的是,60歲以上的消費者選擇不會購買的比例達64.52%,而年輕人選擇可能會的比例較高,其中10到20歲的消費者高達80%。加強年輕人知識產權意識教育,倡導質量安全從我做起的理念,顯得迫切。實用主義還導致僥幸心理,表現為消費者自我保護意識不夠強烈。當新聞曝光路邊早餐店使用地溝油概率很高后,74.62%的消費者表示繼續購買,其中,56.46%的消費者選擇盡可能看起來可靠的店購買,9.63%的消費者等情況好轉后再購買,而表示永遠不再購買的消費者為25.38%。

圖3 性別和年齡對維權意識的影響情況

圖4 當得知好朋友制假售假后,不同學歷消費者的反應情況

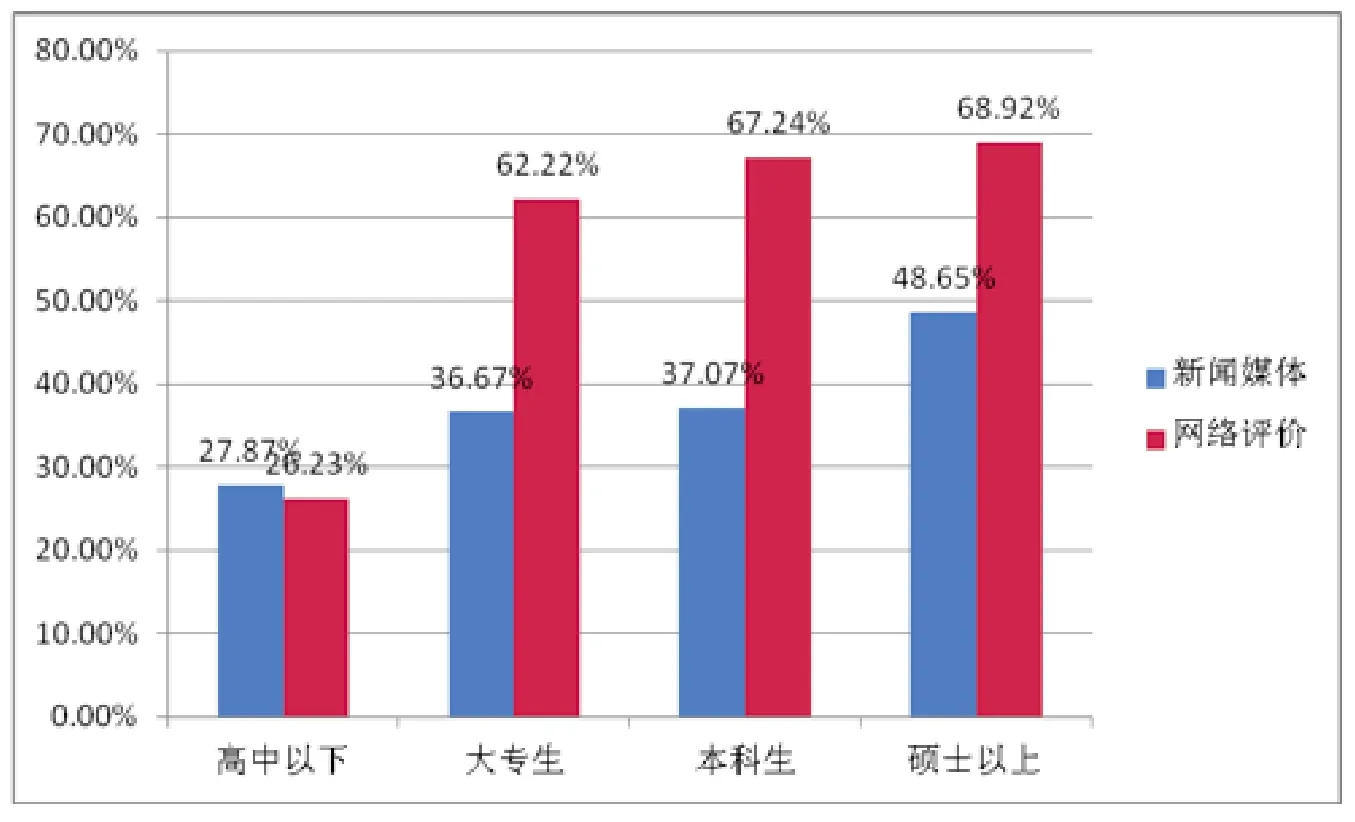

圖5 學歷對了解質量安全信息途徑的影響情況

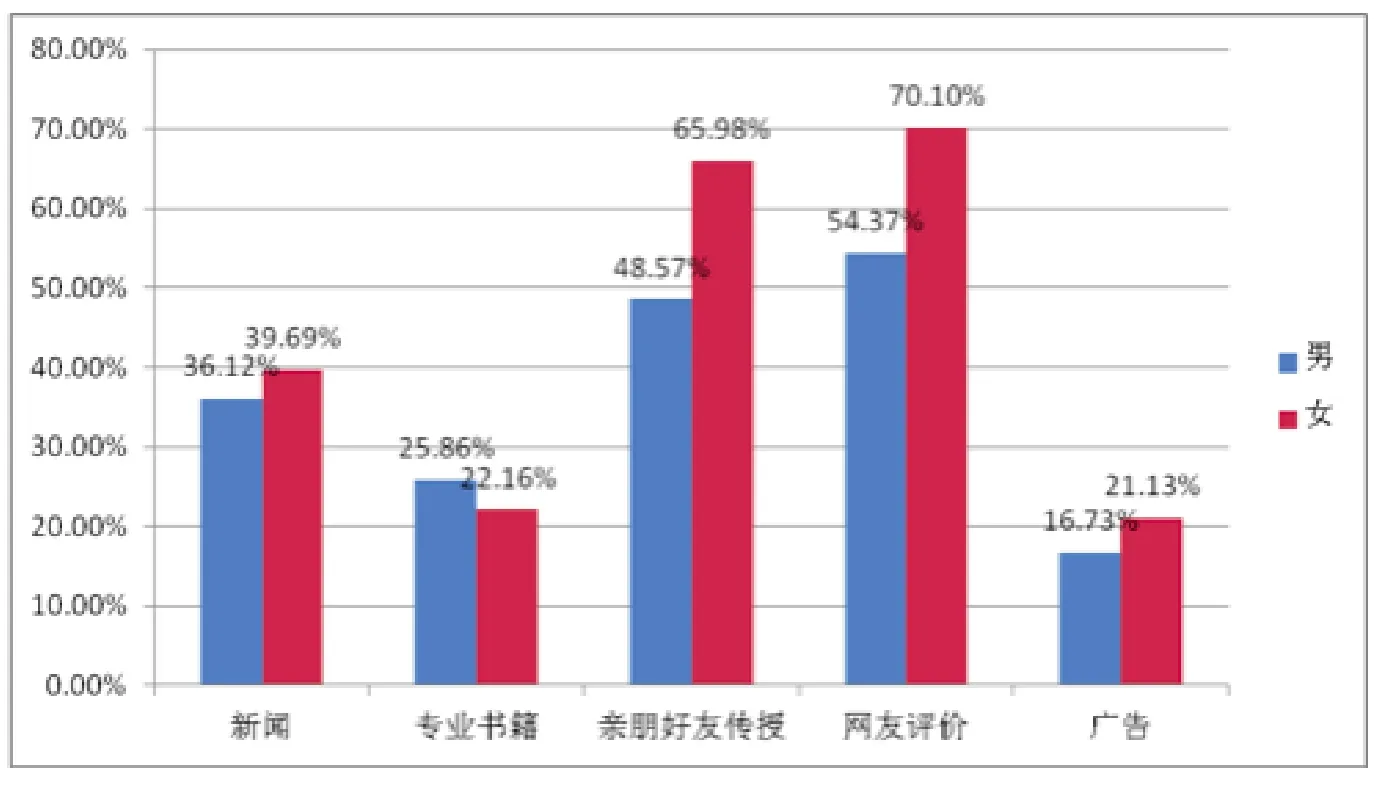

圖6 性別對了解質量安全信息途徑的影響情況

五、獲取質量安全信息途徑多樣化

現在媒體快速發展,為質量安全信息傳播提供了多種平臺。購物前,61.05%的消費者選擇上網查看網絡評價,網絡正成為消費者了解商品質量安全信息最主要的途徑,這與網絡和網購的快速發展密切相關。中國互聯網信息中心報告顯示,截至2013年6月底,我國網民規模達5.91億;互聯網數據中心報告顯示,2012年我國網購總額12741億元,人均網購金額6010元。運用大數據和云計算技術獲取質量安全信息,既為監管部門提供了一條重要途徑,又是一項亟待研究的重要課題。56.02%的消費者通過親朋好友之間傳播了解商品質量安全信息,而通過新聞媒體37.64%,專業書籍24.29%,廣告18.6%。由此可見,人際質量安全信息傳播占據主導地位,大眾質量安全信息傳播處于次要地位,運用通俗易懂、喜聞樂見的方式,通過新聞媒體、專業書籍有效傳播質量安全信息,成為另一項急迫的工作。

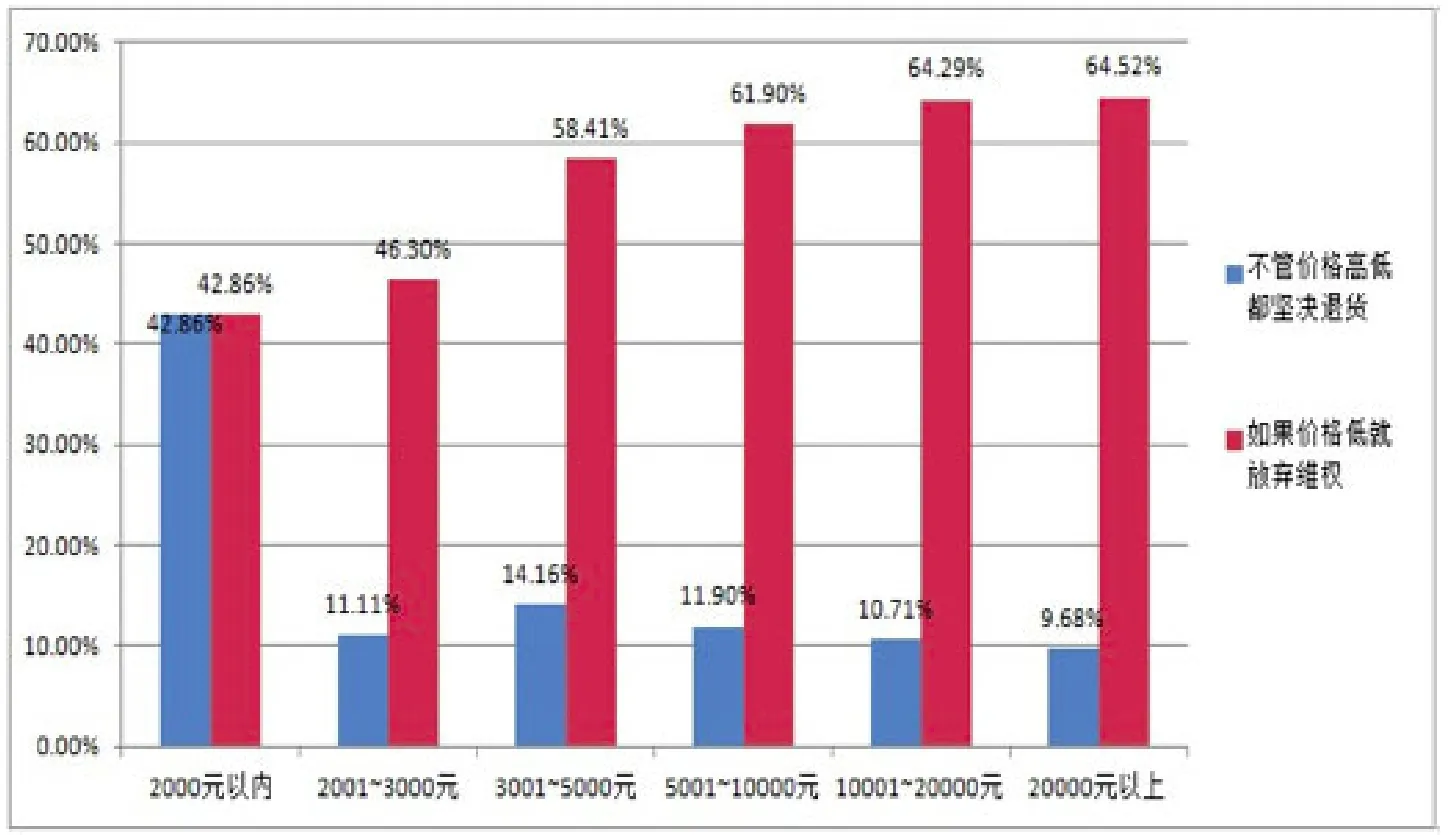

圖7 消費者收入對維權意愿的影響情況

圖8 不同收入消費者對假名牌的反應情況

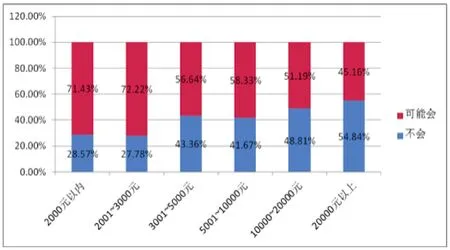

六、收入影響質量意識

消費者質量意識和收入有密切關系,消費者收入越高,對質量的需求越高,更相信便宜無好貨。購買商品時,家庭月人均收入低于2千元的消費者28.57%以價低為主要標準,無一人將高質量或名牌作為標準,家庭月人均收入超過10000元的消費者只有2.6%以價低為主要標準,15.65%選擇購買名牌或價高的商品,而當家庭月人均收入達到2萬元以上,購買名牌或價高的商品的比例達到29.03%。隨著收入的增加,消費者購買假名牌比例下降,家庭月人均收入2萬元以上的消費者54.84%表示不會購買假名牌,而家庭月人均收入2千元以下的消費者只有28.57%表示不會購買假名牌。收入的高低還影響著消費者對質量安全信息的了解,購物前,家庭月人均收入超過2萬元的消費者96.67%會了解商品質量狀況,其中,38.71%通過專業書籍詳細了解質量安全信息,51.61%側重關注健康安全信息;家庭月人均收入低于2千元的消費者85.71%會了解商品質量,其中,14.29%會查閱專業資料,28.57%關注健康安全信息。消費者維權強烈程度與收入呈現一定的反相關系,高收入消費者更趨于保守,家庭月人均收入低于2千元的消費者42.86%表示如果購買了質量差的商品,不管價格高低都堅決找商家退貨,而對于家庭月人均收入超過2萬元的消費者,這個比率只有9.68%。因此,提升維權意識,需要外部大力推動,營造良好的維權環境。

七、對監管部門心理矛盾

當消費者購買了質量差的商品,只有15.54%的消費者選擇向有關政府監管部門投訴。而對于如何解決我國假冒偽劣問題,71.12%的消費者認為要加強監管,對違法企業采取嚴刑峻法,47.92%的消費者認為加強法治建設,健全法律法規。一方面,購買了質量差的商品向監管部門投訴比例低,另一方面,大多數消費者又寄希望監管部門和法律解決問題,說明我國消費者對監管部門存在矛盾心理。此外,33.92%的消費者認為要提高我國生產力,強化市場競爭程度,23.85%的消費者認為暫時解決不了,購買商品時自己小心為好,15.1%的消費者認為全體消費者聯合抵制。我國消費者的社會組織相對落后,使得消費者在和企業、商家中爭取權益中處于劣勢。

八、對中國質量發展認識不足

當看到媒體曝光假冒偽劣時,37.86%的消費者覺得早麻木了,28.23%感到悲哀,22.32%很憤慨,11.6%的消費者慶幸自己沒有購買。對于我國當前產品質量狀況,9.41%的消費者認為總體水平已經不錯,17.51%的消費者認為和歷史相比,取得了進步,而占最大比例的反應則是“和發達國家相比,差距還很大”,達到52.95%,另有,20.13%的消費者認為現在是最糟糕的時期。對于中國需要多長時間成為質量強國?13.13%消費者認為中國發展日新月異,十年即可達目標,25.16%消費者認為質量發展是一個循序漸進的漫長過程,需要五十年的努力,38.95%的消費者認為質量提升還有很多事情要做,還需再奮斗二十年,而有22.76%消費者認為我國不可能成為質量強國。《產品質量法》施行20年來,國家監督抽查平均合格率從1993年的70.4%提高到2012年的89.8%,應該說,我國產品質量取得了較大進展。造成消費者對質量成效比較迷茫和未來發展信心不足的原因,一方面,質量安全負面新聞頻繁曝光,另一方面,我國質量評價體系未能建立,質量發展成效未能充分展現。

結束語

我國消費者質量安全意識正處于發育期,大力培育消費者質量安全意識,一要大力發展生產力,奮力提升產品質量水平,健全質量評價體系,充分展現質量發展成效;二要強化質量安全監管,嚴厲打擊質量安全違法行為,積極營造和諧安全環境;三要多方式傳播質量和安全文化,多途徑傳播質量安全知識,主動提高消費者素質;四要大力培養面向消費者服務的行業組織,大力支持消費者維權,構建社會共治、齊抓共管的格局。