生長抑素聯合奧美拉唑治療非靜脈曲張性上消化道大出血的療效

曲春艷

龍口市人民醫院,山東龍口265701

急性非靜脈曲張性上消化道出血是指除因肝硬化食管胃底靜脈曲張破裂出血以外的其它病因所致的上消化道出血,主要見于消化道潰瘍、急性胃黏膜病變、血管畸形、上消化道腫瘤、食管賁門黏膜撕裂綜合征等。是上消化道血的主要原因,其成人發病率為100/10萬,病死率為8%~14%[1]。及時、有效的止血是治療成功的關鍵。為探討持續靜脈輸注生長抑素聯合奧美拉唑治療急性非靜脈曲張性上消化道大出血的療效,該院自2011年3月—2012年3月采用持續靜脈輸注生長抑素聯合奧美拉唑治療非靜脈曲張上消化道大出血,效果顯著。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

70例上消化道出血的患者,做胃鏡排除食道胃底靜脈曲張引起的出血,其中男42例,女28例;年齡16~82歲。有突發嘔血(或咖啡樣物)和/或黑便,伴有頭暈、乏力、血壓下降、脈搏增快、血紅蛋白下降等失血性周圍循環衰竭的表現。隨機分為治療組(A 組)和對照組(B 組)。

1.2 治療方法

A組:持續靜脈輸注生長抑素聯合奧美拉唑進行治療。生長抑素的用法為加750 ug入生理鹽水20 mL作為首負荷量緩慢靜脈推注,然后立即用3 mg加入生理鹽水50 mL以持250 ug/h續靜脈滴注;奧美拉唑用法為40 mg加入生理鹽水20 mL作為首負荷量緩慢靜脈推注,然后立即80 mg加入生理鹽水50 mL中以8 mg/h維持持續靜脈泵入,出血停止后改為40 mg入生理鹽水100 mL中靜脈輸注,2次/d。B組:單用奧美拉唑,用法同A組。兩組患者均常規給予止血芳酸、止血敏、巴曲亭及維持水、電解質平衡等治療。兩組患者均監測治療前后的生命體征,檢查血尿素氮,血紅蛋白,紅細胞壓積,觀察出血停止時間及藥物不良反應,出現出血加重并危及生命的情況時,則立即增加其他治療措施。

1.3 療效判定

下述3項中若有1項符合即可被認為止血有效,否則為無效:①胃管引流液逐漸清亮;②無嘔血、黑便或糞便潛血試驗呈陰性,血紅蛋白或紅細胞壓積無進行性下降(Hb波動低于1 g/L);③經胃鏡證實出血停止,潰瘍面無新出血征象[2]。

1.4 統計方法

采用SPSS16.0統計學軟件分析,計數資料用χ2檢驗。

2 結果

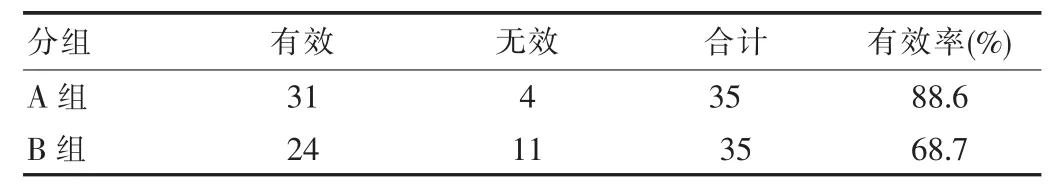

治療組的止血顯效率為88.6%,明顯高于對照組68.7%(P<0.01),見表 1。

表1 兩組止血效果比較(n)

3 討論

非靜脈曲張性上消化道出血(ANVUGIB)是上消化道大出血的常見原因,包括除食道胃底靜脈曲張破裂出血以外的消化道潰瘍、急性胃粘膜病變及少數上消化道惡性腫瘤壞死出血引起[3],其發病率與死亡率很高[4]。隨著內鏡技術的發展和普及,ANVUGIB的治療取得很大進展。大約70%的出血可自發停止,10%的患者常規內科治療難以止血,20%的患經內科治療出血停止后72 h內發生再出血。其病死率與再出血率可能與年齡、出血量及伴隨疾病密切相關,如老年人、休克、貧血、凝血障礙及心肺疾病等。目前對非靜脈曲張性上消化道出血迅速有效的治療是內鏡下止血,但如果內鏡治療失敗,或反復出血的非靜脈曲張性上消化道出血,或條件不允許選擇內鏡治療時,及時運用有效的藥物控制出血和降低死亡率成為治療ANVUGIB的關鍵[5]。

生長抑素與天然的生長抑素在化學結構及藥理上完全相同,是人工合成的環狀14氨基酸肽。靜脈注射生長抑素能夠抑制生長激素、胰島素和胰高血糖素、甲狀腺刺激激素的分泌,同時能夠抑制胃泌素和胃酸以及胃蛋白酶的分泌,可抑制胃腸蠕動,減少內臟的血流量30%~40%,而不引起體循環動脈血壓的顯著變化,同時,生長抑素能夠提高胃內pH值,增強血小板的凝血功能,從而達到治療上消化道出血的目的[6]。

質子泵抑制劑(PPI)奧美拉唑具有強烈的抑制胃酸分泌的作用。其主要是通過抑制壁細胞H+-K+-ATP酶的活性,從而抑制基礎胃酸分泌與各種刺激引起的胃酸分泌,現在已成為治療非靜脈曲張性上消化道出血的經典藥物。

該院運用持續靜脈輸注生長抑素聯合奧美拉唑治療非靜脈曲張性上消化道大出血取得明顯效果。結果顯示A組有效率明顯高于B組。持續靜滴生長抑素聯合奧美拉唑治療ANVUGIB治愈率高、降低再出血率及死亡率,值得在基層工作的臨床救治中推廣應用。

[1] 李兆申.重視急性非靜脈曲張性上消化道出血的規范化診治[J].中華內科學雜志,2005,44(1):3-4.

[2] 北京國產奧美拉唑針劑研究協作組.國產奧美拉唑針劑對非食管靜脈曲張破裂出血的臨床觀察[J].中華內科雜志,1999,38(7):479.

[3] 潘躍進,李濟福.老年急性上消化道出血78例病因分析[J].中國醫藥,2009,4(9):670-671.

[4] 曲俐焰,賀麗萍.國產生長抑素治療非曲張靜脈上消化道大出血臨床觀察[J].實用藥物與臨床,2009,12(2):147-148.

[5] 鄭強,李磊.上消化道出血藥物治療現狀[J].實用藥物與臨床,2012,15(3):38-39.

[6] 王新舜.生長抑素輔助治療非靜脈曲張性上消化道出血的臨床觀察[J].中國實用醫藥,2012,7(1):192-193.