阿托伐他汀治療腦梗死患者頸動脈粥樣硬化斑塊的效果分析

龔家俊

云南省德宏州醫療集團人民醫院內二科,云南德宏州678400

腦梗死是臨床中最為常見的有于大動脈粥樣硬化而導致的缺血性猝死。患者大多數合并頸動脈硬化斑塊和血脂異常。動脈粥樣硬化是全身性動脈血管疾病的病理基礎,檢測全身性動脈硬化的主要指標即應用超聲波對頸動脈內膜-中膜的厚度和粥樣斑塊進行檢測。對于頸動脈粥樣硬化應該早防范、早治療。為了探討阿托伐他汀治療腦梗死患者頸動脈粥樣硬化斑塊的治療效果,抽取該院2010—2012年治療的患者90例進行分析,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

隨機抽取該院2010年—2012年治療的患者90例,隨機分為干預組和對照組。其中干預組中患者46例,對照組中患者44例。干預組中男患者26例,女患者20例;年齡49~75歲,平均年齡(56.3±7.6)歲;其中腔隙性腦梗死患者28例,有高血壓病史的20例,糖尿病史13例,吸煙史20例,酗酒史5例。對照組中男患者22例,女患者22例,非腔隙性腦梗死20例,有高血壓病史的21例,糖尿病史的11例,吸煙史11例,酗酒史4例。所有患者經頭顱CT或MRI檢查均有明確的梗死部位,并無心源性腦梗死或其他原因梗死。

1.2 治療方法

對于干預組中的患者均每天晚餐時給予阿托伐他汀鈣片10~20 mg。此外,結合患者的實際情況,使用降壓藥和降血糖及抗血小板的藥物。通過對患者的肝功能進行檢測,具有肝功能明顯異常或者嚴重并發癥的患者均排除在治療以外。針對對照組中血脂異常的患者采取飲食控制的方法進行干預治療,或者給予對照組中的患者煙酸等非他汀類降脂藥物,其他治療用藥方面同干預組相同。對兩組患者進行為期3個月、6個月、12個月的隨訪。

1.3 統計方法

2 結果

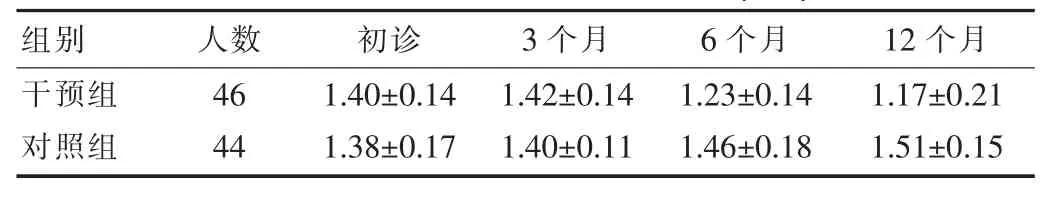

干預組中的患者在第6個月和12個月復診時,頸動脈斑塊IMT減小,與治療前計較差異有統計學意義(P<0.05)。對照組中在頸動脈斑塊IMT增加,與治療前比較差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患者治療前后頸動脈斑塊比較差異有統計學意義(P<0.05),干預組中厚度有所減小,對照組中厚度有所增加。見表1。

表1 兩組動脈斑塊IMT變化比較(±s)

表1 兩組動脈斑塊IMT變化比較(±s)

組別人數初診3個月6個月12個月干預組對照組46 44 1.40±0.14 1.38±0.17 1.42±0.14 1.40±0.11 1.23±0.14 1.46±0.18 1.17±0.21 1.51±0.15

3 討論

通過對該組患者的實驗研究表明,在治療后的3個月血脂有明顯下降且能夠維持穩定,TC、TG、LDL-C水平均有所下降,HDL-C水平上升。對照組的各項比較較之與治療前差異有統計學意義(P<0.05)。阿托伐他汀在降血脂方面有著顯著的療效,但是對于正常血脂水平的作用不明顯。他汀類藥物是通過將斑塊內成分減少的方式對脂質含量進行減少,從而減輕炎癥的反應,抑制血管平滑肌細胞增殖,改善皮膚功能,預防動脈粥樣斑塊的形成,增強已經形成的斑塊的穩定性。該組研究中未發現患者不良反應,阿托伐他汀在治療頸動脈粥樣硬化安全性較高,適合長期使用。有頸動脈粥樣硬化的腦梗死患者長期服用他汀類藥物對頸動脈粥樣硬化具有穩定甚至逆轉的作用。綜上所述,阿托伐他汀是治療腦梗死患者頸動脈粥樣硬化的有效藥物。

[1] 張新顏,張建平,方巖.阿托伐他汀治療腦梗死患者頸動脈粥樣硬化斑塊的臨床研究[N].中國實用神經疾病雜志,2007,10(2):13-14.

[2] 沈瀚彬.阿托伐他汀治療腦梗死患者頸動脈粥樣硬化斑塊56例療效觀察[J]哈爾濱醫藥,2009,29(1):18-18.

[3] 萬瑩,楊敏,孫剛,等.阿托伐他汀治療頸動脈粥樣硬化斑塊184例臨床研究[N].南通大學學報,2007,27(5):418-419.

[4] 吳衛,盧理英,鄒穎.阿托伐他汀治療腦梗死患者頸動脈粥樣硬化斑塊的臨床觀察[J].海峽藥學,2012(5):208-209.