大汶口陶罍文字及其相關(guān)問題*

蔡運(yùn)章

( 河南省洛陽市文物考研學(xué)院,河南 洛陽,471000 )

大汶口陶罍文字及其相關(guān)問題*

蔡運(yùn)章

( 河南省洛陽市文物考研學(xué)院,河南 洛陽,471000 )

自20世紀(jì)60年代以來,在山東莒縣、諸城以及安徽蒙城等地出土的大汶口文化陶器上,發(fā)現(xiàn)一批神秘的“圖象文字”,引起學(xué)術(shù)界的極大關(guān)注。我們在前賢研究的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)就這些文字的性質(zhì)及其相關(guān)問題,略作論述。

一、引 言

大汶口文化是分布于黃河下游地區(qū)的新石器時(shí)代晚期文化遺存,距今約6200-4600年。它前承北辛文化,后接山東龍山文化,以山東泰安為中心,遍及整個(gè)山東半島及江蘇、安徽北部和河南東部等地區(qū)。

在大汶口文化的遺物中,有一種被稱為“陶缸”的典型器物。這種“陶缸”發(fā)現(xiàn)的數(shù)量雖然不多,但因形體厚重碩大,且在其腹部刻有“圖象文字”,而格外引人矚目。這種“文字”大都每件器物上只刻畫一個(gè)單字,目前共發(fā)現(xiàn)20余例,歸納起來共有10多種。經(jīng)于省吾、唐蘭、李學(xué)勤、王樹明等先生的釋讀,目前可認(rèn)定的“旦”、“炟”等字*于省吾:《關(guān)于古文字研究的若干問題》,《文物》1973年第2期。唐蘭:《從大汶口文化的陶器文字看我國最早文化的年代》,《大汶口文化論文集》,濟(jì)南:齊魯書社,1981年;李學(xué)勤:《論新出大汶口文化陶器符號》,《文物》1987年第12期。王樹明:《談陵陽河與大朱村出土的陶尊“文字”》,《山東史前文化論文集》,濟(jì)南:齊魯書社,1988年;《雙墩碗底刻文與大汶口陶尊文字》,《中原文物》2006年第2期。,得到多數(shù)學(xué)者的贊同。

大家知道,我國自舞陽賈湖裴李崗文化到秦漢時(shí)期器物上,常見有獨(dú)立存在的“刻畫符號”、筮數(shù)易卦和文字。它們分布廣泛、數(shù)量巨大、時(shí)間長久,時(shí)代連貫,一脈相承,成為中國文字起源和發(fā)展史上的一種獨(dú)特現(xiàn)象。長期以來,學(xué)術(shù)界對它們的性質(zhì)、用途等問題,認(rèn)識(shí)不一,爭訟紛紜,遂成為中國文化史上的千古之謎。

值得注意的是,大汶口陶缸上的“圖象文字”與遠(yuǎn)古器物上的“刻畫符號”一樣,它們“大多是獨(dú)立存在的,即每器只有一個(gè)符號,或者器上一個(gè)特定部位上只有一個(gè)符號,難于證明是記錄語言的文字”*李學(xué)勤:《良渚文化的多字陶文》,《吳地文化一萬年》,北京:中華書局,1994年。。至今“我們絲毫沒有掌握它們已經(jīng)被用來記錄語言的證據(jù)”*裘錫圭:《文字學(xué)概要》第23頁,北京:商務(wù)印書館,1990年。。由于這些“原始文字”的年代久遠(yuǎn),它們是否就“是記錄語言的文字”?它們?yōu)槭裁磿?huì)刻畫在這些特定的器物上?如何證明它們當(dāng)時(shí)就具有與后來同一文字相同的含義?因此,能否正確回答上述問題,就成為研究這些“原始文字”的性質(zhì)和用途的關(guān)鍵問題。

多年前,我在研究遠(yuǎn)古“刻畫符號”與中國文字起源問題時(shí),曾認(rèn)為遠(yuǎn)古時(shí)代“每件器物本身及其上面的單字、圖形文字和刻劃符號,大都是同一易卦的卦象,可稱之為卦象文字。它是中華先民‘制器尚象’習(xí)俗的產(chǎn)物,也是一種特殊的紀(jì)事文字”*蔡運(yùn)章:《遠(yuǎn)古刻畫符號與中國文字起源》,《中原文物》2001年第4期。《中華文明的絢麗曙光——論舞陽賈湖發(fā)現(xiàn)的卦象文字》,《中原文物》2003年第3期。。經(jīng)過10多年的認(rèn)真思索,覺得當(dāng)初的思路基本上是正確的,也看到了問題的本質(zhì)。但是,其中“大都是同一易卦的卦象”的提法以及“卦象文字”的命名等問題,表述都不盡確切,證明的方法也略顯迂曲。因此,現(xiàn)在予以修正。

這個(gè)問題較為正確的表述應(yīng)是:我國遠(yuǎn)古器物上獨(dú)立存在的“刻畫符號”、筮數(shù)易卦和文字的含義,大都與其載體的名義和用途相符合,可稱之為物象文字。它是中華先民“制器尚象”習(xí)俗的產(chǎn)物,也是一種特殊的紀(jì)事文字,具有濃厚的宗教意義。*蔡運(yùn)章:《再論遠(yuǎn)古刻畫符號與中國文字起源》,待刊稿。

當(dāng)然,這種認(rèn)識(shí)是否正確,仍需要通過對我國遠(yuǎn)古“刻畫符號”的科學(xué)釋讀,才能得到有力的證明。本文對大汶口陶罍文字的考述,就是這項(xiàng)研究的初步嘗試,以求方家指正。

二、遠(yuǎn)古“刻畫符號”與物象文字

我國遠(yuǎn)古器物上獨(dú)立存在的“刻畫符號”,大都屬于中華先民“制器尚象”習(xí)俗的產(chǎn)物,當(dāng)稱之為物象文字。這種習(xí)俗和稱呼,在先秦兩漢文獻(xiàn)和漢字起源的傳說里,都有大量線索可尋。

1.遠(yuǎn)古先民“制器尚象”的社會(huì)習(xí)俗

中華先民盛行在器物上刻畫“物象”的社會(huì)習(xí)俗。據(jù)《尚書·堯典》記載:帝堯“象以典刑。”曾運(yùn)乾說:“象,刻畫也。蓋刻畫墨、劓、剕、宮、大辟之刑于器物,使民知所懲戒,如九鼎象物之比。典刑,常刑也。刻畫以常刑,所以戒之也。”*周秉鈞:《尚書易解》第18頁,長沙:岳麓書社,1984年。《尚書·皋陶謨》說:“方施象刑。”周秉鈞注:“象刑者,刻刑殺之象于器物,使民知所戒,若鄭鑄刑鼎、晉鑄刑書之類。”*周秉鈞:《尚書易解》第18頁,長沙:岳麓書社,1984年,第42頁。這是說堯舜時(shí)期常把各種刑罰條文與圖象刻畫在器物上,來昭告民眾,以示“懲戒”。《國語·周語下》說:“若啟先王之遺訓(xùn),省其典圖刑法,而觀其廢興,皆可知也。”韋昭注:“圖,象也。”講的也是這回事。這種在器物上刻畫“圖象”的現(xiàn)象,屬于《周易·系辭傳》所說圣人“以制器者尚其象”的范疇,乃是我國古代長期存在的社會(huì)習(xí)俗。

大禹“鑄鼎象物”,圖畫遠(yuǎn)方“物象”。《左傳·襄公四年》載:“芒芒禹跡,畫為九州。”是說大禹在治理洪水取得成功后,就把國家劃分為九個(gè)州來進(jìn)行統(tǒng)治管理。《左傳·宣公三年》載:

昔夏之方有德也,遠(yuǎn)方圖物,貢金九牧,鑄鼎象物,百物而為之備,使民知神、奸。故民入川澤、山林,不逢不若。螭魅罔兩,莫能逢之。用能協(xié)于上下,以承天休。

楊伯峻注:“遠(yuǎn)方圖物,圖畫遠(yuǎn)方各種物象。……畢沅《山海經(jīng)新校正序》云:‘禹鑄鼎象物,使民知神、奸。按其文,有國名,有山川,有神靈奇怪之所際,是鼎所圖也。鼎亡于秦,故其先秦時(shí)人猶能說其圖以著于冊。’”這說明九鼎上鑄造的圖象“有國名、有山川、有神靈奇怪”等物象,用來溝通天地間的緊密聯(lián)系,從而得到天帝的佑助。《國語·周語下》也說:大禹治水時(shí)“念前之非度,厘改制量,象物天地,比類百則,儀之于民,而度之于群生”。韋昭注:“象物天地,取法天地之物象也。”這些“圖畫”就是反映九州名義、山川和百物的“物象”。由此可見,遠(yuǎn)古時(shí)代在各種器物上鑄造、刻畫相關(guān)圖象的活動(dòng),被稱為“象物”,而這些圖象就被稱為“物象”。這種“物象”既是其載體的名義和用途的象征,也是溝通人神關(guān)系的重要媒介,因而具有濃厚的宗教意義。

2.文字是“物象”的根本

唐蘭先生指出,中國“文字本于圖畫”*唐蘭:《中國文字學(xué)》,上海:上海古籍出版社,1981年,第66頁。,為許多學(xué)者所認(rèn)同。許慎《說文解字序》說:“文者,物象之本。”“物象”是各種事物的象征。文字是物象的根本,也是物象的具體反映。《國語·周語下》載:“經(jīng)緯不爽,文之象也。”高誘《淮南子·天文訓(xùn)》注:“文者,象也。”《說文·文部》說:“文,錯(cuò)畫也。”揚(yáng)雄《太玄·玄棿》說:“圖,象也。”《周禮·天官·大宰》:“乃縣治象之法于象魏,使萬民觀象。”孫詒讓《正義》說:“凡書著文字,通謂之象。”這里的“治象之法”是指寫在木板上的法典,“象魏”縣掛詔令、法典的門闕,“象”是指寫在木板上的文字。可見,我國遠(yuǎn)古器物上的“圖畫”(即所謂的“刻畫符號”)本是各種事物的象征,也可以稱之為“物象”。

3.“倉頡作書”與物象文字

中國古代盛行“倉頡作書”的傳說。《呂氏春秋·君守》載:“倉頡作書。”《世本·作篇》也說:“蒼頡作書。”賈公彥《周禮·外史》疏引《世本》則作“蒼頡作文字”*《世本八種》陳其榮增訂本,北京:中華書局,2008年,第3頁。。《淮南子·修務(wù)訓(xùn)》說:“史皇產(chǎn)生而能書。”高誘注:“史皇倉頡,生而見鳥跡,知著書。”所謂“倉頡作書”,就是倉頡創(chuàng)造文字。《世本·作篇》說:“史皇作圖。”宋衷注:“史皇,黃帝臣也。圖,為畫物象也。”*《世本八種》秦嘉謨輯補(bǔ)本,北京:中華書局,2008年,第357頁。“史皇”即倉頡。這說明“史皇作圖”與“倉頡作書”、“倉頡作文字”,講的都是同一回事。因此,所謂倉頡“作圖”,就是“畫物象”,也就是創(chuàng)造文字。換句話說,倉頡創(chuàng)造的圖畫文字,也就是物象文字。

由此可見,我國遠(yuǎn)古器物上刻畫、鑄造的各種“圖象”,可稱之為“物象”。它們是用來象征這些器物的名義和用途的圖畫文字,故可稱為“物象文字”。所謂“圖畫文字”(或稱為“圖象文字”)是從這些文字的結(jié)構(gòu)形態(tài)來命名的,“圖畫”只是這些文字的表象。而“物象文字”則是從這些文字的含義和用途來命名的,“物象”應(yīng)是這些文字的本質(zhì)。兩者之間既有密切聯(lián)系,又有明顯的區(qū)別,不可混淆。因此,考古發(fā)現(xiàn)我國遠(yuǎn)古器物上獨(dú)立存在的“刻畫符號”,大都屬于物象文字的范疇。它在我國文字起源和形成過程中,具有極為重要的歷史地位。

三、大汶口陶罍的定名和用途

因?yàn)槲覈h(yuǎn)古器物上刻畫的物象文字,大都與其載體的名義和用途密切相關(guān)。因此,在研究大汶口陶器文字的性質(zhì)時(shí),澄清這種陶器的準(zhǔn)確名稱和具體用途,是非常必要的。

大汶口文化刻有物象文字的典型陶器,最初被命名為“陶缸”。《大汶口》報(bào)告說:“陵陽河出土的四件陶缸,各刻有一個(gè)圖象文字。”*山東省文物管理處、濟(jì)南市博物館:《大汶口》,北京:文物出版社,1974年,第117頁。后來,隨著研究的深入展開,學(xué)術(shù)界對這種陶器的名稱,有著不同的稱呼:有學(xué)者稱其為“大口陶缸”*裘錫圭:《古文字學(xué)概要》,北京:商務(wù)印書館,2003年,第25頁。,有學(xué)者稱其為“陶甕”*林巳奈夫:《中國古代的酒甕》(日文),《考古學(xué)雜志》第65卷第2號,1979年。高明:《略談古代陶器符號、陶器圖像和陶器文字》,《高明論著選集》,北京:科學(xué)出版社,2001年,第234頁。。而多數(shù)學(xué)者則稱其為“陶尊”或“大口尊”*邵望平:《遠(yuǎn)古文明的火花——陶尊上的文字》,《文物》1978年第9期。王樹明:《論陶尊文字“炟”與“炅”》,《古文字論集》(一),《考古與文物》叢刊第二號,1983年。《談陵陽河與大朱村出土的陶尊“文字”》,《山東史前文化論文集》,濟(jì)南:齊魯書社,1986年。李學(xué)勤:《論新出大汶口文化陶器符號》,《文物》1987年第12期。逢振鎬:《從圖象文字到甲骨文——史前東夷文字史略》,《中原文物》2002年第2期。孫敬明:《東方與文明研究舉隅》,《東方考古》第1集,北京:科學(xué)出版社,2004年。。我們認(rèn)為,這些稱呼,大體上都是正確的。

陶缸屬陶瓶類生活器皿。《說文·缶部》:“缸,瓨也”。《玉篇·缶部》說:“缸,與瓨同。”《史記·貨殖列傳》載:“醯醬千瓨。”《廣雅·釋器》說:“瓨,瓶也”。鄭玄《儀禮·士喪禮》注:“瓶,汲水器也。”李善《文選·沈約<三月三日率爾成篇》注:“瓶,酒器也。”這說明陶缸屬陶瓶類盛置水、酒的器皿。

陶缸也屬于陶尊、陶罍類禮器。因陶缸屬瓶類器皿。《說文·缶部》:“瓶,罋也。”《詩·小雅·蓼我》載:“瓶之罄矣,維罍之恥。”朱熹《集傳》:“瓶小、罍大,皆酒器也。”《左傳·昭公二十四年》載:“維罍之恥。”孔穎達(dá)《疏》云:“罍,大瓶。”這說明瓶、罍均為盛酒的器具。《爾雅·釋器》載:“彝、卣、罍,器也。”郭璞注:“皆盛酒尊。”邢昺疏:“罍者,尊之大也。”《詩·周南·卷耳》載:“我姑酌彼金罍。”陸德明《經(jīng)典釋文》說:“罍,酒尊也。”《禮記·明堂位》載:“山罍,夏后氏之尊也。”《詩·大雅·泂酌》載:“可以濯罍。”毛傳:“罍,祭器。”這說明“罍”是屬于“大瓶”、大尊類盛酒祭祀的禮器。

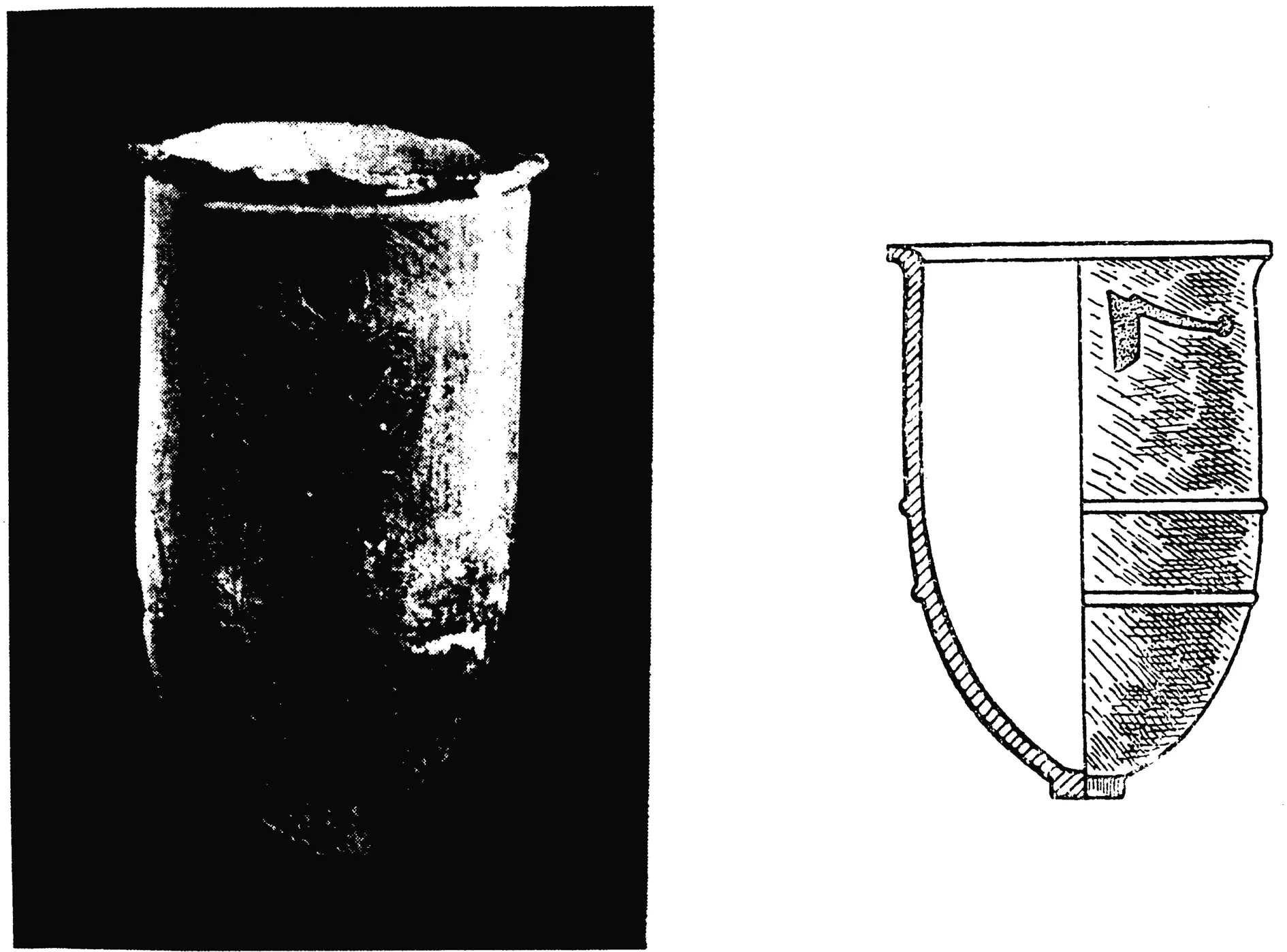

早在原始社會(huì)末期,用泥陶制成的缸、瓶、尊、罍諸器,本屬于同類生活器皿和祭祀禮器。后來因其形制、大小的差異,逐漸賦予不同的名稱。其中,形體碩大的瓶、尊類禮器,就被稱為罍。早期的“罍”均為陶器,郝懿行《爾雅·釋器》義疏“罍從缶,則以瓦為之”就是很好的說明。到了商周時(shí)期,祭祀用的罍,多以銅罍為之。《詩經(jīng)》所謂“酌彼金罍”,就是用銅鑄作的禮器。因?yàn)榭逃形锵笪淖值拇筱肟谖幕掌鳎詾樯罡埂⒓獾?或圜底),胎壁厚重,口徑一般為30-40厘米,通高50-60厘米(圖1:1、2)。

這種陶器的形體,與大汶口文化常見的其它陶器相比,就顯得特別厚重碩大。因此,我們依其形體大小,將其稱之為陶罍。

罍?zhǔn)俏覈糯臅r(shí)祭祀時(shí),必備的重要禮器。《周禮·春官·司尊彝》載:“掌六尊、六彝之位,詔其酌,辨其用與其實(shí)。春祠、夏禴,……其朝踐用兩獻(xiàn)尊,其再獻(xiàn)用兩象尊,皆有罍,諸臣之所昨也。秋嘗、冬烝,……其朝獻(xiàn)用兩著尊,其饋獻(xiàn)用兩壺尊,皆有罍,諸臣之所昨也。”鄭玄注引鄭司農(nóng)云:“罍,神之所飲也。”這說明古代帝王在春天祠祭、夏天禴祭、秋天嘗祭和冬天烝祭時(shí),都要使用“罍”來祭祀神靈。

圖1 大汶口文化陶罍

中華先民盛行天神崇拜的社會(huì)習(xí)俗。《禮記·郊特牲》說:“萬物本乎天”。《春秋繁露·順命》說:“天者,萬物之祖”。《管子·樞言》載:“道之在天者,日也”。房玄齡注:“日者,萬物由之以煦,萬象由之以顯。”孔穎達(dá)《詩經(jīng)·十月之交》疏說:“日者,太陽之精。”太陽像一團(tuán)火球懸掛在天空,它的出沒運(yùn)行產(chǎn)生日夜寒暑,春夏秋冬,對人類生活產(chǎn)生著巨大的影響。這就是古代世界各民族,普遍存在日神崇拜習(xí)俗的根本原因。因此,《禮記·郊特牲》有“迎長日之至”的“郊祭”活動(dòng)。《尚書·堯典》和殷墟甲骨文都有祭“出入日”的典禮。

中國古代有“燔柴”祭天的習(xí)俗。《爾雅·釋天》說:“祭天燔柴。”《周禮·春官·大宗伯》載:“以實(shí)柴祀日月星辰。”“實(shí)柴”乃“祀日月星辰”的祭名,是將布帛及牲體放在積柴上焚燒,使其升煙以祭天。《禮記·祭法》:“燔柴于泰壇,祭天也。”《呂氏春秋·季冬紀(jì)》也說:“以秩薪柴,以供寢廟及百祀之薪燎。”高誘注:“燎者,積聚柴薪,置璧與牲于其上而燎之,升其煙氣。”邵望平先生指出:大汶口文化陶尊是一種“祭天的禮器”*邵望平:《遠(yuǎn)古文明的火花——陶尊上的文字》,《文物》1978年第9期。。孫敬明先生也說:這種器皿“尖底不易放置,但又未見器座,其或直接安放于土筑壇臺(tái)上預(yù)挖的淺坑中,熱酒自然蒸發(fā),上聞?dòng)谔臁!币虼耍皯?yīng)是主要用于放置酒漿而用于郊野、壇臺(tái)祭祀的”禮器。*孫敬明:《東方與文明研究舉隅》,《東方考古》第1集,北京:科學(xué)出版社,2004年。這些都是頗有見地的大膽推測。

四、大汶口陶罍“文字”考證

在對大汶口陶罍文字的探索中,于省吾等先生已釋出的“旦”、“炟”、“封”、“斤”、“戉”、“丁”、“皇”、“亯”諸字*孫敬明:《莒地新見齊、魯、諸、萊、黃、陳六國銅器考》,《莒文化研究文集》,濟(jì)南:山東人民出版社,2002年。是否正確?這些文字為什么會(huì)刻畫在陶罍上?它們在當(dāng)時(shí)的含義與后來這些文字的含義是否相同?鄒衡先生認(rèn)為,大汶口陶罍上的“圖形”,“屬于圖畫紀(jì)事的范圍”。*邵望平先生指出:這些“圖形”應(yīng)是“大汶口人用于祭天”的文字。*這些論述,都頗具啟發(fā)意義。我們認(rèn)為,這些陶罍“文字”的含義,與其載體的名義和用途相符合,應(yīng)稱之為物象文字。茲略作說明如下:

1.旦

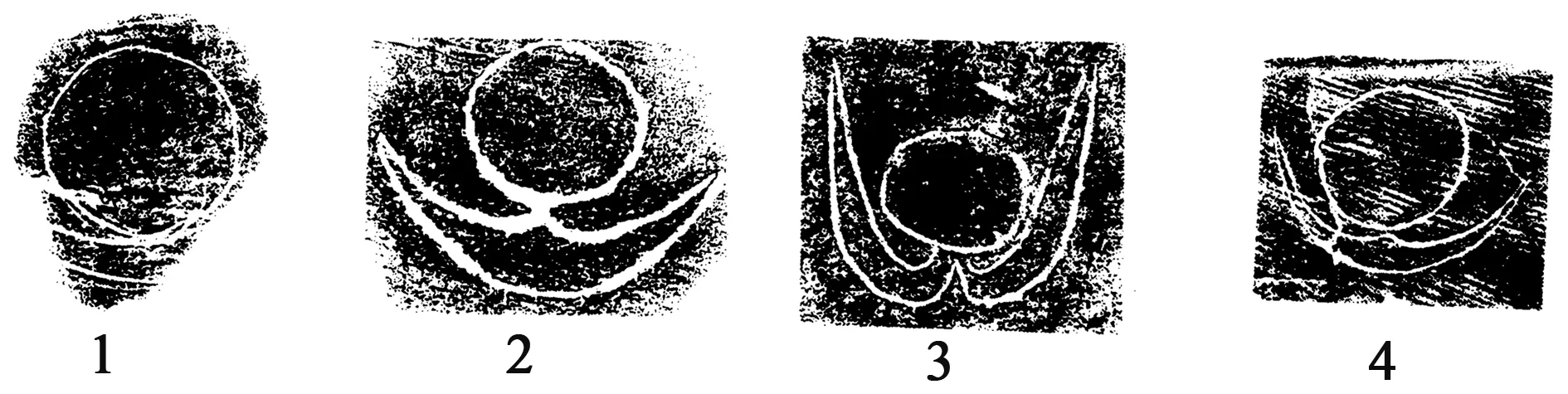

在莒縣陵陽河遺址M7、大朱村出土以及陵陽河遺址采集的4件陶罍上,均刻畫的“旦”字(圖2:1、2、3、4)。

1.陵陽河(M7)2、3.陵陽河(采集)4.大朱村

它的上部像太陽從地平線升起的樣子,下部像是“云氣”之摹畫。因此,于省吾先生將其釋為“旦”字*邵望平:《遠(yuǎn)古文明的火花——陶尊上的文字》,《文物》1978年第9期。。《說文·日部》:“旦,明也。”徐鍇系傳:“日出于地也。”何休《公羊傳·哀公十三年》注:“旦,日方出。”這說明“旦”字的本義是表示太陽剛從地面升起的意思。

罍,通作震。《經(jīng)籍籑詁·灰韻》說:“《漢禮器碑》:‘雷、洗、觴、觚。’罍,通作雷。”*阮元等撰集:《經(jīng)籍籑詁》,北京:中華書局,1982年,第315頁。《別雅》卷一說:“雷,罍也。”可以為證。古時(shí)雷、震可以通名。《國語·晉語四》說:“震,雷也。”高誘《呂氏春秋·仲春》注:“震氣為雷。”《國語·周語上》:“震雷出滯。”董增齡正義:“震、雷可通名。”可見罍、震的名義相通。《周易·說卦傳》:“震,東方也。”《白虎通義·情勢》說:“東方者,陽也。”王弼《周易·益·彖傳》注:“震,陽也。”《淮南子·天文訓(xùn)》說:“日者,陽之主也。”《周易·說卦傳》載:“帝出乎震。震,東方也。”東方是太陽升起的地方。可見“旦”字的含義與陶罍的名義相符合。

中國古代常在“日出”、“日落”時(shí),舉行祭天的典禮。《禮記·郊特牲》:“大報(bào)天而主日也。”鄭玄注:“天之神,日為尊。”宋鎮(zhèn)豪先生說:大汶口“旦”字的構(gòu)形“當(dāng)與本地先民觀察日出與日落天象有關(guān)”。*于省吾:《關(guān)于古文字研究的若干問題》,《文物》1973年2期。《尚書·堯典》載:“寅賓日出,平秩東作”、“寅餞納日,平秩西成”,是說在仲春祭日出、仲秋祭日落的典禮。殷墟甲骨文常見祭“出日”、“入日”的卜辭:

丁巳卜,又出日。《合集》34163

癸□□,其卯入日,歲上甲三牛。二。 《屯南》2615

癸未貞,其卯出入日,歲三牛。茲用。 《屯南》890

這是商人占問祭日出、日落的真實(shí)記錄。如前所述,陶罍?zhǔn)侵腥A先民“燔柴祭天”的禮器,它上面刻畫的“旦”字,正是大汶口先民祭祀“日出”活動(dòng)具體反映。這說明“旦”字的含義與陶罍的用途相符合。這里的“旦”字,也就成為大汶口先民溝通人神關(guān)系的重要媒介。

因此,“旦”字可以作為陶罍的象征。

2.炟

在山東莒縣大朱村H1、陵陽河采集品、諸城前寨和安徽蒙縣尉遲寺M96:2、M215:1號陶罍上*中國社會(huì)科學(xué)院考古研究所編著:《蒙城尉遲寺——皖北新石器時(shí)代聚落遺存的發(fā)掘與研究》,北京:科學(xué)出版社,2001年。,均刻有“炟”字(圖3:1、2、3、4、5)。

圖3 大汶口陶罍上的“炟”字1.大朱村(HI)2.陵陽河(采集)3.諸城前寨4.尉遲寺(M215:1)5.尉遲寺(M96:2)

此字均為上從旦,下從火,當(dāng)是“從火、旦聲”的形聲字。王樹明先生將其釋為“炟”字*王樹明:《論陶尊文字“炟”與“炅”》,《古文字論集》(一),《考古與文物》叢刊第二號,1983年。。特別是在尉遲寺M215:1號陶罍上刻畫的“炟”字周圍,還涂有朱彩,顯然具有宗教意義。

罍,通作震。《論衡·雷虛》說:“夫雷,火也。”蔡邕《獨(dú)斷》卷下說:“震者,木也。”《淮南子·天文訓(xùn)》:“東方,木也。”是“震”有木義。《左傳·昭公十八年》:“是謂融風(fēng)。”杜預(yù)注:“木,火母,故曰火之始。”《淮南子·時(shí)則訓(xùn)》:“東風(fēng)解凍。”高誘注:“東方,木,火母也。”《說文·火部》徐鍇系傳:“炟,火盛也。”《廣韻·曷部》:“炟,火起。”這說明“炟”字的含義與陶罍的名義相符合。

陶罍?zhǔn)羌廊盏亩Y器。《論衡·詰術(shù)》:“日,火也。在天為日,在地為火。”《風(fēng)俗通義·三皇》:“火,太陽也。”因此,王樹明先生指出:炅(旦)、炟二字的構(gòu)形“大概就是大汶口人對燔柴祭天這一場面的摹寫”*王樹明:《論陶尊文字“炟”與“炅”》,《古文字論集》(一),《考古與文物》叢刊第二號,1983年。,是正確的。這說明“炟”字的含義與陶罍的用途相符合。

因此,“炟”字可以作為陶罍的象征。

3.封

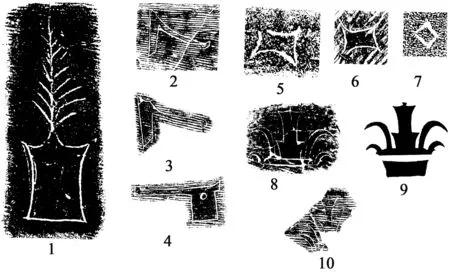

在陵陽河M25出土的一件陶罍上刻有“封”字(圖4:1)。

圖4 大汶口陶罍上的“封”、“斤”、“戌”、“丁”、“皇”諸字1.陵陽河(M25)2.杭頭(M8)3、4.陵陽河(采集5.陵陽河(M19)6.大朱村(M26)7.陵陽河(采集)8、9.陵陽河(M17)10.陵陽河(采集)

此字的構(gòu)形,上像樹木形,下像土壇狀。李學(xué)勤先生說:“這個(gè)字從‘豐’、從‘土’,應(yīng)釋為‘封’”*李學(xué)勤:《論新出大汶口文化陶器符號》,《文物》1987年12期。的象形字。

陶罍?zhǔn)羌捞斓亩Y器。中國古代有“封土為壇”,燔柴祭天的社會(huì)習(xí)俗。《周禮·春官·肆師》哉:“類造上帝,封于大神。”鄭玄注:“封,謂壇也。”“封于大神”就是聚土為壇以祭土地、方岳神靈之義。《詩·周頌·時(shí)邁序》說:“巡守告祭柴望也。”鄭玄注:“至于方岳之下而封禪之。”《史記·封禪書》載:“封禪書第六。”《正義》:“泰山上筑土為壇以祭天,報(bào)天之功,故曰封。”《史記·衛(wèi)將軍驃騎列傳》載:“封狼居胥山。”《正義》:“封,積土為壇于山上,封以祭天也。”《后漢書·祭祀志下》載:“封者,謂封土為壇,柴祭告天,代興成功也。”“柴祭告天”就是燔柴祭天之義。這說明我國古代在“山上”或“方岳之下”積土為壇,燔柴祭天的社會(huì)習(xí)俗,由來已久。可見“封”字的含義與陶罍的用途正相符合。

罍,通作震,有木義。“封”字本為“封土為壇,柴祭告天”之義。中國古代所謂“柴祭告天”就是焚燒木柴,使其升煙以祭天的典禮。可見“封”字的含義與陶罍的名義途正相符合。

因此,“封”字可以作為陶罍的象征。

4.斤

在莒縣杭頭M8和陵陽河遺址采集的一件陶罍上,均刻有“斤”的象形字(圖四:2、3)。《說文·斤部》:“斤,斫木也,象形。”段玉裁注:“斫木之斧,則謂之斤。”《孟子·梁惠王上》“斧斤以時(shí)入山林”。是“斤”與斧同類,本是古代砍伐樹木的工具。

罍,通作震,有木義。“斤”則是伐木的工具。同時(shí),因“震”有陽義。《說文·阜部》:“陽,高明也。”鄭玄《禮記·曾子問》注:“明者曰陽。”《詩·周頌·執(zhí)競》載:“斤斤其明。”毛傳:“斤斤,明察也”。《漢書·律歷志上》:“斤者,明也”。這說明“斤”的含義與陶罍的名義相符合。

陶罍?zhǔn)枪糯办懿窦捞臁钡亩Y器。《莊子·達(dá)生篇》說:“柴立其央央。”成玄英疏:“柴,木也。”“燔柴祭天”需要焚燒木柴升煙,而“斤”則是砍伐木的工具。這說明“斤”與陶罍的用途相符合。

因此,“斤”字可以作為陶罍的象征。

5.戉

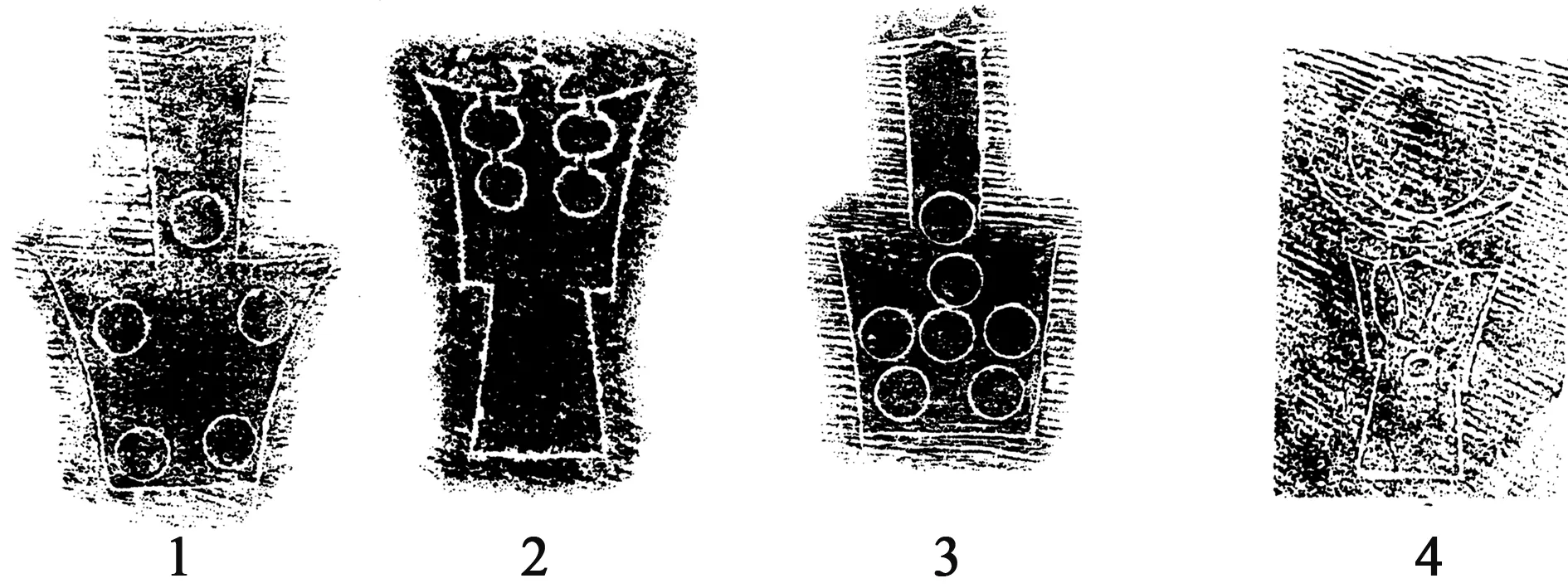

在陵陽河采集的一件陶罍的腹部,一側(cè)刻有“戉”的象形字(圖3:4),另一側(cè)刻有周圍涂施朱彩的“亯”字(圖5:2)。

圖5 大汶口陶罍上的“亯”、“亶”字1、3.陵陽河(采集)2.大朱村(M17)4.尉遲寺(M177:1)

這兩個(gè)圖像分刻陶罍兩側(cè),顯然不相連屬。《說文·戈部》:“戉,斧也”。戉同鉞。《尚書·顧命》:“一人冕執(zhí)鉞。”鄭玄注:“鉞,大斧”。《莊子·胠篋》:“斧鉞之威佛能禁。”成玄英疏:“小曰斧,大曰鉞。”這說明“戉”也屬斧類砍伐木柴的工具。

因?yàn)樘绽溕系摹皯唷弊郑c“斤”字的含義相同。所以,“戉”字也可以作為陶罍的象征。

6.丁

在陵陽河M19:26號陶罍的腹部、大朱村M16陶罍的下部和陵陽河采集的一件陶罍上的腹部,均刻有“丁”的象形字(圖三:5、6、7)。在陵陽河采集那件陶罍的下部,亦刻有“亯”字(圖五:3)。因這些“丁”字的與甲骨文丁字的構(gòu)形相似,李學(xué)勤先生釋為“丁”字*李學(xué)勤:《論新出大汶口文化陶器符號》,《文物》1987年12期。。

罍,通作震,有木義。《說文·丁部》:“丁,夏時(shí)萬物皆丁實(shí),象形”。《詩·小雅·伐木》:“伐木丁丁。”毛傳:“丁丁,伐木聲也。”郭璞《爾雅·釋訓(xùn)》注:“丁丁,砍木聲。”是“丁”有伐木之義。這說明“丁”字的含義與陶罍的名義相符合。

陶罍?zhǔn)羌捞斓亩Y器。罍,通作雷,有火義。《呂氏春秋·孟夏》:“其日丙丁。”高誘注:“丙丁,火日也”。《淮南子·天文訓(xùn)》說:“丙、丁、巳、午,火也。”《論衡·詰術(shù)》說:“日,火也,在天為日,在地為火”。 這說明“丁”字的含義與陶罍的用途相符合。

因此,“丁”字可以作為陶罍的象征。

7.皇

在陵陽河M11、M17號墓出土和陵陽河采集的3件陶罍上,均刻有“皇”的象形字(圖四:8、9、10)。在M17號墓出土陶罍上所刻“皇”字周圍,亦涂有朱彩。李學(xué)勤先生說:它的構(gòu)形“相當(dāng)復(fù)雜,中間上部為圭首形,下作有肩的簡形,再下向兩旁平伸,上有羽狀物”。這種“原始的‘皇’或許就是一種用羽毛裝飾的冠”*李學(xué)勤:《論新出大汶口文化陶器符號》,《文物》1987年12期。,甚是。這種圖像與良渚、龍山文化玉器上的“神徽”相類同,都應(yīng)是天神的具體象征。*杜金鵬:《關(guān)于大汶口文化與良渚文化的幾個(gè)問題》,《考古》1992年第10期。馮時(shí):《中國天文考古學(xué)》,北京:社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2001年,第113-122頁。

罍,通作雷,有火光之義。《風(fēng)俗通·皇霸》:“皇,光也。”雷與震的名義相通,而雷聲宏大,威動(dòng)天地。《說文·王部》:“皇,大也。”這說明“皇”字的含義與陶罍的名義相符合。

陶罍?zhǔn)羌捞斓亩Y器。《詩·大雅·文王》:“思皇多士。”毛傳:“皇,天也。”《風(fēng)俗通義·皇霸》:“皇者,天。”《文選·顏延年<三月三日曲水詩序>》:“皇祇發(fā)生之時(shí)。”李善注:“皇,天神也。”這說明“皇”字的含義與陶罍的用途相符合。

因此,“皇”字可以作為陶罍的象征。

8.亯

在莒縣大朱村M17出土和陵陽河采集的3件陶罍上,均刻有“亯”的象形字(圖五:1、2、3),周圍皆涂施朱彩。此字在陵陽河采集的兩件陶罍上,分別與“戉”、“丁”同刻一器。但彼此卻相隔較遠(yuǎn),各自不相連屬,而獨(dú)立存在。它與甲骨金文“亯”的構(gòu)形相似*高明、涂白奎編著:《古文字類編》(增訂本),上海:上海古籍出版社,2008年,第1281頁。,故當(dāng)是“亯”的象形字。古亯、享、亨本為一字,王樹明先生將此字釋為“亨”字,亦是。

罍,通作雷。雷聲震動(dòng),響徹天際。亯,通作響。《說文·亯部》:“亯,獻(xiàn)也。從高省。象進(jìn)孰物形。《孝經(jīng)》曰:‘祭則鬼亯之。’”《荀子·正名》:“故嚮萬物之美而不能嗛之。”楊倞注:“嚮,讀為享,獻(xiàn)也,謂受其獻(xiàn)也。”是“亯”可讀如嚮。《楚辭·九章·悲回風(fēng)》:“入景響之無應(yīng)兮。”洪興祖補(bǔ)注:“響,或作嚮,古字借用。”《左傳·昭公十二年》:“今與王言如響。”杜預(yù)注:“如響應(yīng)聲。”《經(jīng)典釋文》:“響,本又作嚮,音同。”可以為證。震有陽義。《周易·蒙》:“蒙,亨。”鄭玄注:“亨,陽也。”這說明“亯”字的含義與陶罍的名義相符合。

陶罍?zhǔn)羌郎竦亩Y器。亯,同享,通作饗。《荀子·禮論》:“饗尚玄尊而用酒禮。”楊倞注:“饗與享同,四時(shí)享廟也。”段玉裁《說文·食部》注說:“享,獻(xiàn)也。《左傳》作亯為正字,《周禮》、《禮記》作饗為同音假借字。”可以為證。《禮記·郊特牲》:“合聚萬物而索饗之。”鄭玄注:“饗者,祭其神也。”這說明“亯”字的含義與陶罍的用途相符合。

因此,“亯”字可以作為陶罍的象征。

9.亶

在安徽蒙縣尉遲寺被編為M177:1號陶罍上,刻有“亶”的象形字(圖五:4)。此字的上部從旦;下部所從象谷倉狀,與甲骨金文“”字的構(gòu)形相似。*高明、涂白奎編著:《古文字類編》(增訂本),上海:上海古籍出版社,2008年,第1283頁。《說文·部》:“,谷所振入。宗廟粢盛,倉黃而取屋形,中有戶牖。”故此字當(dāng)是從、旦聲的“亶”字。

罍,通作震,有明義。亶,讀如壇。《詩·小雅·天保》:“俾爾單厚。”陳奐傳疏:“單有信、厚兩義,皆亶之假借也。”是“亶”可通作單。劉寶楠《論語·先進(jìn)》正義:“單,本又作禪。”是“亶”可通作禪。《荀子·正論》:“堯舜擅讓。”楊倞注:“擅與禪同,義為除地為墠,告天而傳位也。”是“亶”可通作墠。《禮記·曾子問》:“望墓而為壇。”《經(jīng)典釋文》:“壇,或作墠。”可以為證。《玉篇·土部》說:“壇,猶坦也,明坦皃也。”《禮記·祭法》:“燔柴于泰坦,祭天也。”鄭玄注:“坦,明貌。”《玉篇·土部》:“坦,明也。”這說明“亶”字含義與陶罍的名義相合。

陶罍?zhǔn)羌捞斓亩Y器。祭祀天神必須虔誠。《說文·土部》:“壇,祭場也。從土,亶聲。”《詩·大雅·生民》:“胡臭亶時(shí)。”毛傳:“亶,誠也。”《爾雅·釋詁上》說:“亶,誠也。”亶,通作壇。《尚書大傳》卷一載:“壇四奧。”鄭玄注:“祭者必封,封亦壇也。”這說明“亶”字的含義與陶罍的用途相合。

因此,“亶”字可以作為陶罍的象征。

大汶口陶罍上的物象文字,也可從商周時(shí)期銅罍上刻畫的“云雷”之象得到佐證。罍,同櫑。《說文·木部》說:“櫑,龜目酒尊,刻木作云雷象,象施不窮也。從木,畾聲。罍,櫑或從缶。”《禮記·明堂位》載:“山罍,夏后氏之尊也。”鄭玄《周禮·春官·司尊彝》注云:“山罍,亦刻而畫之為山云之形。”賈公彥疏說:“罍之字,與義無所取,字雖與雷別,以聲同,故以云雷解之。以雷有聲無形,但雷起于云,云出于山,故本而解之以刻畫山云之形也。”《論衡·儒增》說:“雷罇,刻畫云雨之形,云雷在天,神于百物。”《史記·梁孝王世家》載:“有罍樽。”《索隱》引應(yīng)劭曰:“罍者,畫云雷之象,以金飾之。”這是因?yàn)椤霸啤北臼恰吧酱ㄖ畾庖病?《 玉篇·云部》。,它“起于山而彌于天”*《南齊書·五行志》引《洪范五行傳》。;而“雷”則是“陰陽”之氣相激搏的產(chǎn)物。*《淮南子·天文訓(xùn)》。這就是商周銅罍上常刻鑄“云雷”的根本原因。可見商周銅罍上刻畫的“云雷”之象,當(dāng)是大汶口陶罍上物象文字的延續(xù)和發(fā)展。只是到了商周時(shí)期,這些“物象”更加圖案化罷了。

由上所述,目前大汶口陶罍上可認(rèn)定的“旦”、“炟”、“封”、“斤”、“戉”、“丁”、“皇”、“亯”、“亶”諸字,均與其載體的名義和用途相符合。也就是說,它們在當(dāng)時(shí)的含義與后來這些文字的含義基本相同。其中的“旦”、“炟”、“皇”3字是祭祀天神的畫像;“封”、“斤”、“戉”、“丁”、“亯”、“亶”6字的含義,則與“燔柴祭天”密切相關(guān)。這就是這些本不相干的文字,都刻畫在陶罍上的根本原因。

五、結(jié) 語

通過以上考述,我們對大汶口陶罍文字的性質(zhì)及其相關(guān)問題,可以得到四點(diǎn)基本認(rèn)識(shí):

1.大汶口刻畫有“文字”的典型陶器,當(dāng)名之為陶罍。這些陶罍上大都每器只刻畫一個(gè)文字,少數(shù)一器刻畫兩個(gè)文字者,皆分置兩處,不相連屬,各自獨(dú)立存在。這些陶罍文字,當(dāng)稱之為物象文字。它們應(yīng)是大汶口先民祭祀天神時(shí)“制器尚象”習(xí)俗的產(chǎn)物,也是溝通人神關(guān)系的重要媒介。因此,于省吾諸先生對這些陶罍“文字”的釋讀,都是信而有征的。

2.大汶口陶罍文字已是一種比較成熟的文字。這種文字在山東莒縣、諸城和安徽蒙城的廣大范圍內(nèi)均有發(fā)現(xiàn),山東莒縣陵陽河、大朱村及山東諸城前寨和安徽蒙城尉遲寺遺址出土陶罍上的“炟”字,構(gòu)形基本相同。而且此字“從火、旦聲”,是目前所知漢字體系中最早的形聲字。唐蘭先生指出“這種文字在大汶口文化區(qū)域里已廣泛使用”、“筆畫整齊規(guī)劃”、“已經(jīng)規(guī)格化”、“說明它們是已經(jīng)很進(jìn)步的文字”。*唐蘭:《從大汶口文化的陶器文字看我國最早文化的年代》,《大汶口文化論文集》,濟(jì)南:齊魯書社,1981年。李學(xué)勤先生也說:這些文字明顯的特點(diǎn)是“同后世的甲骨文、金文形狀結(jié)構(gòu)接近,一看就產(chǎn)生象文字的感受。”它們“象形而有相當(dāng)程度的抽象化,不是直接如實(shí)的描畫”*李學(xué)勤:《論新出大汶口文化陶器符號》,《文物》1987年12期。。這說明這些陶罍文字在大汶口文化范圍已約定俗成,具有固定的含義,而被人們普遍使用。

3.大汶口陶罍文字的載體,具有明顯的地域特征。河南舞陽賈湖裴李崗文化遺址出土距今約8000年的“刻畫符號”,是目前所見年代最早的物象文字,大都刻畫在龜甲、陶器、石器和骨器上面。*河南省文物考古研究所:《舞陽賈湖》,北京:科學(xué)出版社,1999年。因?yàn)檫@時(shí)祭祀神靈的禮器,尚未專屬于某種器具。隨著中華先民原始宗教地域特征的日益發(fā)展,陜甘地區(qū)的老官臺(tái)、仰韶文化和長江中游地區(qū)大溪文化的物象文字,大都刻畫在陶缽(碗)或陶盆上;而河南、山東地區(qū)的仰韶、大汶口、龍山、二里頭文化和商代前期的物象文字,大都刻畫在陶缸、陶尊或陶罍類陶器上。青海馬家窯文化的物象文字大都刻畫在陶壺上。降及商代后期,隨著我國古代文化的日趨統(tǒng)一,物象文字載體的地域特征才逐漸消失。

4.大汶口陶罍文字是一種原始的紀(jì)事文字。這種文字與舞陽賈湖裴李崗文化的“刻畫符號”一脈相承,雖然大都獨(dú)立存在,且都刻畫在特定器物的一定部位上,有的周圍還涂施朱彩,頗具濃厚地神秘色彩。但是,它們的含義大都與其載體的名義和用途密切相關(guān),具有人神溝通的媒介作用。可見它們都具有一定的“紀(jì)事功能”,應(yīng)是一種特殊的紀(jì)事文字。因其尚不能完整的記錄語言,故仍將其視為原始文字。

綜上所述,大汶口陶罍文字是一種比較成熟的原始文字。目前所認(rèn)識(shí)的“旦”、“炟”、“封”、“斤”、“戉”、“丁”、“皇”、“亯”、“亶”諸字的含義,都與其載體的名義和用途密切相關(guān)。它們應(yīng)是大汶口先民祭祀天神時(shí)“制器尚象”習(xí)俗的產(chǎn)物,可名之為物象文字,具有濃厚的宗教色彩。這些神秘文字的發(fā)現(xiàn)和深入研究,對探討中國文字起源和形成等問題,都具有重要的意義。

Historical Sources and Spiritual Connotations of Ju Culture and Its Features

(Conversation by Writing)

As herald and forerunner ofQi-Luculture,Juculture is one of the regional cultures with its obvious features of the multiple Chinese cultural system. This set of essays investigates it thoroughly from many a perspective. “Juculture with a time-honored history” by Yin Shengping argues that it directly originates fromDawenkouculture, and is closely related toLongshanculture andShangculture in its subsequent development. It is not merely beneficial for understanding the historical and cultural development of the Chinese nation, but of importance to its revitalization too. Sun Jingming’s paper “The exchange and influence ofJuculture viewed from the bronze inscriptions of the fourteen states (nations) in the East and the West Zhou Dynasty unearthed in the region ofJu” introduces the inscribed bronzes ofQi,Lu,Zhu,Lai,Hou,Cao,Chen,Xu,Wu,Yue,Fan,Huang,Qiong, andChuexcavated in theJucultural region. And this is extremely helpful for exploring the exchange and influence ofJuculture. “On the inscribed characters on the urn-shaped earthen wares ofDawenkouand its relevant issues ” by Cai Yunzhang holds that these inscribed characters should be the product of the customs of our ancestors in worshiping gods of heaven. These mysterious characters may be named as the image characters, and their discovery and in-depth study are of importance for exploring the genesis and formation of the Chinese written language.

Juculture; historical sources; spiritual connotation

2012-10-11

蔡運(yùn)章(1942—),男,河南洛陽人,洛陽市文物考古研究院研究員,中國先秦史學(xué)會(huì)顧問。

責(zé)任編輯:孫昕光