“兩型”技術研發制約因素的案例研究

曹 興,張琰飛,張 偉,楊春白雪

(1.中南大學商學院,湖南長沙410083;2.湖南工業大學商學院,湖南 株洲412007)

一、引言

“兩型”社會建設是一個系統性工程,其中“兩型”技術是其能否取得成效的關鍵。“兩型”技術是服務于資源節約和環境友好的技術,與傳統技術相比具有截然不同的發展思路和創新體系,遵循循環經濟理念,服務于清潔生產并保護自然環境,可顯著地推動經濟發展與績效提高,具有較強的創新性、適用性和應用前景。然而,“兩型”技術的這種特性使其研發面臨更多的制約因素,所以研究“兩型”技術研發制約因素,探索其發展的路徑和策略,對于我國“兩型”社會建設具有重要的現實意義。

隨著“兩型”社會建設的不斷推進,經濟社會的整體發展方式逐漸發生改變,不少學者進行了針對性的研究。Youssef(2010)分析了稅收、排放標準、許可證拍賣和許可證自由分配四種政策在環境保護中的選擇[1];Agliardi和 Sereno(2011)分析了在生態環境不確定性的情況下稅收和貿易配額兩種減少污染排放政策的選擇和比較[2];Wang和Huang(2011)以多因子模型為基礎,利用模糊理論建立了“兩型”城鎮質量工程計劃決策模型[3];鄧旋,楊青(2011)驗證了“兩型”社會協調發展的MSP演化規律,提出“兩型”社會建設必須樹立全面協調的科學發展觀,切實改變三高末端治理觀念[4];海玲、施卓宏(2011)認為建設“兩型”社會要完善排污權交易機制,并將綠色GDP評價體系納入官員績效考核[5]。經濟發展方式的改變,直接推動技術研發體系的生態化轉向[6],不少研究開始涉及“兩型”社會的技術創新問題,Barahona和Zou(2006)分析了資源節約技術在實現經濟增長和能源儲存權衡之間的作用,認為只有節能技術進步率高于能源減少率才能實現積極的增長[7];Fu等(2012)分析了推進“兩型”能源技術對“兩型”社會建設的重要性,并提出了相應的對策[8];操小娟、李和中(2011)認為“兩型”技術創新激勵政策是否有效,關鍵在于激勵的強度與該企業的成本、利潤和績效之間的關系[9];楊平(2011)認為實現“兩型”社會建設技術創新必須從構建系統生態循環體系、科技創新體系、文明消費體系,以及推進行政管理制度生態化、深化投資體制改革、加大財稅政策支持等方面入手[10]。以上研究多是“兩型”社會研究中對“兩型”技術的局部涉及,并未進行系統性的分析。

對于“兩型”技術的研究,目前更多的是從具體技術,如低碳技術研發等展開,Ockwell和Watson等(2008)從轉讓障礙和政策、技術轉讓安排、公司能力、知識產權和其他因素等方面分析了如何促進低碳技術向發展中國家轉移[11];Liu和Liang(2011)從技術本身、進入機制、能力建設和監測機制提出了技術轉移的策略[12];Torvanger和Meadowcroft(2011)提出政府在制定低碳技術支持政策中要考慮各種政治和經濟因素[13];Qi和Wu(2011)認為模塊化設計是快速整合全球低碳技術和應對市場動態需求的有效方法[14];周五七、聶鳴(2011)提出低碳技術創新的公共政策驅動機制構建中要納入政府采購,改進低碳技術專利授權程序,減少命令控制型政策,加強市場主導政策創新[15];華錦陽(2011)提出推進低碳技術創新除了采取傳統、直接和強制措施以外,更應發揮“市場”的作用,并應致力于發揮非政府組織的作用[16];王文軍等(2011)針對我國低碳技術發展的障礙,認為要調整扶持政策擴大技術創新空間,加強配套和共生技術的發展,優選低碳技術發展的切入點[17]。對于其他技術的研發,王軍生(2008)認為循環經濟技術創新體系構建必須充分考慮其創新特征,通過政府和市場的共同作用形成循環經濟技術創新的動力和體系[18];劉穎琦、高宏偉(2011)認為搭建有效率的合作研發平臺是中國新能源汽車產業聯盟技術創新發展的基礎[19];陳曉紅等(2012)提出應通過使傳統企業承擔相應的社會環境責任,促使其逐步向循環經濟型企業轉變[20];Zhou等(2012)認為不平等的技術能力、有限合作的深度及企業對利潤的偏好都影響了中國企業在新能源技術合作開發中的創新能力[21];易先忠等(2010)分析了“兩型技術”供給和需求生成機理,并構建了其政策環境保障體制、需求培育體制、供給能力培育體制及其推廣與運用體制[22];肖皓等(2012)通過設計“資源節約型”模塊和“環境友好型”模塊研究節能行業技術進步對“兩型”社會建設的影響,實證結果發現節能技術進步可全面促進經濟發展[23]。

綜上所述,雖已有不少學者提出“兩型”社會建設的相關措施和理論,并涉及到“兩型”技術研發的問題,但是針對“兩型”技術研發的專題性研究還不多,缺乏對“兩型”技術研發機理的系統性研究,對不同類型技術的比較研究也鮮見。因此,本文以長株潭“兩型”實驗區為例,根據“兩型”技術研發的特點,通過規范案例研究法對“兩型”技術研發的制約因素進行系統研究,并比較資源節約型技術與環境友好型技術制約因素的差異,探索“兩型”技術研發的路徑,以期為我國企業增強自主創新能力,加快“兩型”技術研發提供有價值的借鑒。

二、“兩型”技術研發特征及其制約因素

“兩型”技術可減少對不可再生資源的投入,提高各類要素利用率,集中體現了節約資源能源、改善環境質量、保護自然資源和提高經濟效益的特征。正是“兩型”技術的這種特征,使其具有與一般技術完全不同的研發特征和制約因素。

(一)“兩型”技術的研發特征

“兩型”技術突出體現了資源節約和環境友好的特性,更多的強調公共利益和企業的社會責任。“兩型”技術研發目標強調公共利益問題,面臨更強的外部性問題;“兩型”技術研發體系是涉及到多個層面主體的系統,研發主體除了研發企業外,還涉及到消費者、政府、高校、研究機構和相關中介機構等,強調更好的研發協同性;“兩型”技術研發強調研發過程中的多層次和多環節的協調,才能實現技術的市場價值,加劇了其技術研發的系統性和工藝的復雜性。“兩型”技術的這些特性使其研發成本更高,研發難度更大,研發風險更高,需要政府政策的扶持,如圖1所示。

圖1 “兩型”技術研發特征

1.研發目標必須與公共利益有機統一

“兩型”社會模式下的技術創新增加了環境和資源方面的目標指向,強調實現技術研發與公共利益的有機統一,導致“兩型”技術創新具有更強的外部性,公共收益遠高于企業的個體收益。從表現形式上看,“兩型”技術的經濟效益表現為能源的減耗、原材料的替代、廢物的循環利用和清潔技術等,社會效益表現為污染物的防治與控制。傳統技術創新通過開發新產品或提升質量滿足市場需求,而進行“兩型”技術研發需更加重視社會的整體效益,且企業進行“兩型”技術研發的成本往往難以通過市場手段得到補償,創新成本偏高。

2.研發體系強調更多組織和主體的協作

“兩型”技術創新面向循環鏈上的各種技術,要求把所有能節約資源和環境保護的各種技術作為系統化的考慮對象,要求相關的組織和主體,包括企業、政府、消費者、其他組織等必須實現密切的配合才能使技術順利實現市場價值;重大和關鍵“兩型”技術研發活動往往是跨工藝、跨流程、跨行業、跨部門甚至是跨區域的,涉及到更多的創新組織和主體,更加強調不同主體之間的協同創新,形成了協同性更強的創新體系,導致其研發的難度更大。

3.研發過程涉及更多層次和環節的協調

“兩型”技術研發是一個系統工程,其創新的對象已擴展到社會生產的各個層面,研發過程涉及到更多的層次和環節。“兩型”技術創新貫穿了社會生產的各個環節,如微觀層次上的清潔生產、中觀層次上的生態產業園區、宏觀層次上的循環型社會;貫穿了整個經濟活動的全過程,包括技術和服務的研究、開發、生產、消費、后處理過程,體現出更加復雜的創新過程,企業在創新中難以從整體上把握創新的過程和績效,因此企業進行“兩型”技術研發的風險偏高,實現的經濟效益十分有限。

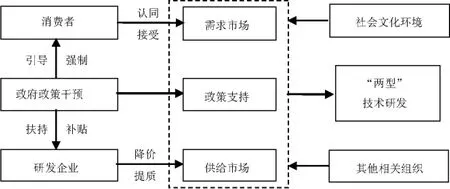

(二)制約“兩型”技術研發的因素構成

需求市場、供給市場和政策支持三個因素是“兩型”技術研發的主要制約因素,此外社會文化環境和其他的相關組織主體行為都會制約“兩型”技術的研發行為。“兩型”技術研發的獨特性使得其研發的成本更高、難度更大、風險更高。所以,一方面使得消費者難以接受導致技術的需求動力不足,需要政府進行引導,甚至是利用法律進行強制使用;同時也更加劇了“兩型”技術企業的研發困境,造成“兩型”技術研發企業的創新動力不足,需要政府出臺相應的政策進行扶持和補貼,如圖2所示。

圖2 制約“兩型”技術研發的因素構成

1.市場需求因素

市場需求是“兩型”技術實現市場價值的根本要素,只有得到消費者的認同和支持,形成穩固的需求市場,才能保障“兩型”技術的可持續發展。由于我國整體的經濟發展模式還比較粗放,傳統的社會文化環境使得消費者對于“兩型”技術的重要性認識有限,加上“兩型”技術的相關產品多數價格較高,也限制了消費市場的擴大;多數“兩型”技術,特別是環保類技術,對于消費者來說完全屬于成本支出,且運行過程中的支出數額也比較大,消費者缺乏采購和使用的動力。目前,“兩型”技術的需求主要是在政府對節能產品的財政補貼,以及環保部門的強制要求下衍生出來的需求,“兩型”技術研發的需求動力嚴重不足。

2.研發企業因素

研發企業是“兩型”技術創新的核心主體,只有研發企業不斷地創新,提供價廉質優的“兩型”技術產品,才能保障“兩型”技術的市場需求。傳統技術創新的目的是推出創新產品和服務滿足市場的要求以實現經濟價值,而“兩型”技術創新的目標體系還包括環境友好和資源節約的要求,更加關注社會的整體效益。目前,通過降價和提質手段贏得市場仍然是“兩型”技術研發企業發展的重要途徑。但是,我國“兩型”技術的研發尚處于初始階段,限于人才、資金和環境等條件,企業的自主創新能力有限;由于各種制度性的安排尚不完善,“兩型”技術的研發主體無法得到補償,使得其投資和收益嚴重不對稱,導致企業對“兩型”技術的創新動力不足。

3.政府政策因素

對“兩型”技術而言,政府的政策干預和支持是保障其實現市場價值的關鍵因素。“兩型”技術的外部性導致市場調節失效,市場需求動力和企業研發動力不足,所以必須通過政府的有效介入,為“兩型”技術發展提供環境保障。一方面,政府政策的實施力度會制約“兩型”技術的市場需求,政府對消費者的軟性政策宣傳引導不足將制約其對“兩型”技術認識,特別是法律強制手段執行不力將難以保障“兩型”技術的市場需求,最終制約“兩型”技術的市場影響力和占有率。另一方面,政府的政策扶持和財政補貼力度將會制約企業進行“兩型”技術研發的積極性,如財政補貼不到位將會導致“兩型”技術研發企業難以補償研發的巨大成本和風險。

鑒于“兩型”技術類型繁多,整體分析難以體現不同技術類型的差異,進而影響到研究的準確性,因此,本文根據“兩型”技術的內涵特征,將其分為“資源節約為主”和“環境友好為主”兩種類型。資源節約為主的技術強調通過開發和使用新型可再生清潔能源、新產品和新工藝等,提高資源利用效率,如用于開發風能、太陽能、核能、生物能等新型可再生清潔能源的技術;環境友好為主的技術強調從生產到使用直至廢棄、回收處理的各個環節都對環境無害或危害最小,如用于監測和控制污染有害物質的排放以有效保護生態環境的技術,用于治理環境污染和生態破壞以改善人類與自然的相處狀態的技術等。由于“環境友好型技術”和“資源節約型技術”強調的重點不同,在研發過程中面臨的環境也不一樣,因此研發中的制約因素也會存在較大的差異,本文將在案例分析中進行專門分析。

三、研究方法與設計

“兩型”技術研發的復雜性和系統性要求其研發必須實現協同創新,其制約因素主要體現在需求動力不足、研發企業的創新動力不足和政府的扶持政策不完善等方面,不同技術類型在研發過程中的制約因素也有差異。案例研究適合對現實中復雜而又具體的問題進行深入且全面考察[24],可以對某些現象、事物進行描述和探索,也可對現存理論進行檢驗、發展和修改。考慮到本文主要研究“兩型”技術研發的制約因素,屬于“怎么樣”和“為什么”類型的問題,比較符合案例研究的范式,因此本文將采用案例研究法進行分析。

(一)研究方法

案例研究包括探索性、描述性和解釋性等類型,根據研究的主題,本文選取描述性案例研究法,在研究開始時已通過相關文獻確定研究的理論框架,據此確定具體的研究問題和研究對象的選擇標準,并確定訪談提綱和調研問卷。相對于單一案例研究,通過多案例研究的復制邏輯得出的結論往往更加有效和穩定[25],能提高案例研究的有效性,選擇3到6個多案例是最佳數量。

為分析和比較不同類型“兩型”技術制約因素的差異,增強研究的信度和效度,本文采用多案例分析方法,通過案例的反復驗證比較得出研究結論。本文的案例研究包括確定研究問題、案例選擇、初步調研、深入訪談、案例資料分析和提出相關結論等步驟,研究的各個環節都遵循了 Yin(1994)、Patton(1987)等學者的建議,按三角測量法的要求來進行設計[26],研究基本符合資料三角形、研究者三角形和方法論三角形的要求[27]。

(二)研究對象選擇

企業是“兩型”技術研發的核心主體,因此本文的研究對象為“兩型”技術的研發企業。“兩型”技術研發企業的基本標準:企業以研發資源節約或環境友好型技術為主營業務,確保研究結論具有更好的可推廣性。由于案例研究的主要目的是歸納理論要點,無需進行規范的實證數據分析,因此研究樣本無需按照隨機性原則選取,重點體現樣本具有足夠的典型性(Eisenhardt,1989)。因“兩型”技術研發企業主要集中在高新技術行業,為了保證所選案例具有足夠的典型性,所選的案例對象主要集中在新能源、新型裝備制造、新材料和環保等戰略性新興企業。

為分析不同類型“兩型”技術的差異,在具體的樣本選取中,重點選擇可以單獨體現資源節約技術或環境友好技術的典型企業。考慮到長株潭“兩型”實驗區是我國的“兩型”示范區,所以本文的調研主要集中在長株潭“兩型”實驗區的國家級高新區。按照確定的案例選擇標準,對長株潭“兩型”實驗區相關企業的基本情況進行初步了解,在確定符合基本標準之后,通過聯系企業的高層管理和技術人員;在對企業進行初步訪談基礎上,選擇直接研發資源節約或環境友好技術的企業作為進一步調研對象;結合案例選擇的地理接近性與便利性原則,選擇4家有代表性的企業作為“兩型”技術研發制約因素的研究案例,符合 Yin(2003)所建議的“典型案例要使研究過程清晰可見”的特征要求,案例樣本中資源節約技術研發為主的企業和環境友好技術研發為主的企業各兩家。

(三)方案設計

按照案例研究的要求,本文首先圍繞研究的內容,明確研究問題,確定研究對象標準,提出基本假設,確定訪談提綱。為了確保案例研究的信度與效度,采取團隊研究的形式,確立了10人的案例研究小組,包括一名教授、二名講師、三名博士生和四名碩士生。團隊成員的不同視角和知識背景有利于減少研究者的偏見和主觀性;團隊成員進行了兩周案例研究及相關方法的專題學習,保證小組成員對案例研究方法的掌握;每次訪談、現場觀察和數據分析都由四人以上參加,各組在收集數據后交叉討論,提出其觀點和看法。所有的調研均在2011年10月到2011年12月間完成。

考慮到資料的來源越多,其研究的效度就越高[28],案例研究中綜合使用多種渠道的證據,形成三角檢定(Triangualtion)可增強研究的信度和效度[29]。所以,本文將企業高級管理人員和技術人員的訪談記錄和調查問卷與其他文件資料,如直接從企業獲得的領導演講資料、內部刊物、內部網站、檔案記錄和企業其它文件,以及期刊文獻和網絡中關于企業的專題材料等結合起來,保證數據來源的多重性和案例信度。

為了使訪談過程更有效率,訪談前調研小組會與相關人員進行電話溝通,簡單介紹研究目的和相關概念,以幫助被訪談者更好地理解本研究的主題;為得到被訪談者真實的想法,訪談提綱主要是由開放性問題組成;訪談過程中并未局限訪談提綱,會根據受訪者的回答情況進行追問以進行信息的深度挖掘[30]。訪談由研究者本人主持,其他成員進行補充提問,與受訪者的訪談時間平均約為60分鐘,個別訪談進行的時間更長。為確保訪談數據的準確性,每次訪談調研小組都安排專門人員做記錄,并在允許的前提下對訪談進行錄音,訪談結束立即進行訪談記錄整理。為確認及獲取更多信息,向被訪者進行了訪談記錄核實,并通過后續的電子郵件和電話等方式進行信息確認,保證資料整理過程的信度與效度。在訪談之余,還對案例公司的生產現場進行了參觀,對調研的相關資料進行驗證。

四、案例分析

(一)企業基本情況

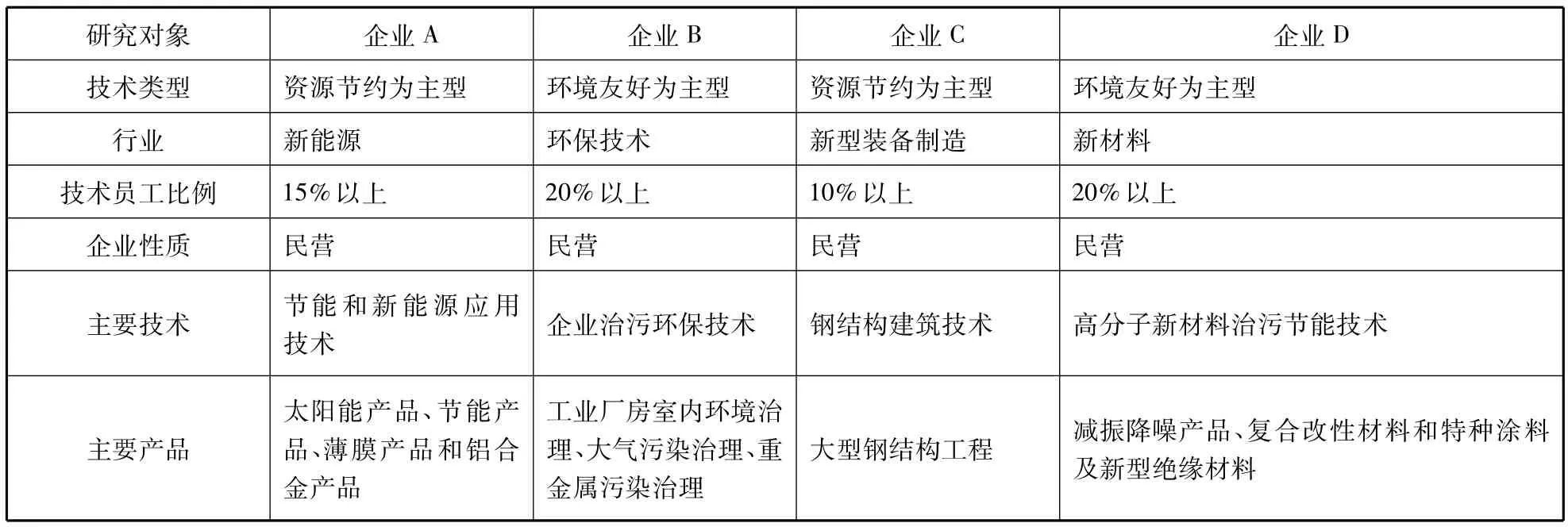

根據“兩型”技術的研發特征,其制約研發因素主要體現在市場需求、企業能力和政府政策等方面。根據案例樣本的選擇標準,本文在長株潭“兩型”實驗區調研的基礎上,從中選擇四家高新技術企業進行分析,在分析過程中,應企業要求隱去企業名稱和訪談對象姓名,所選擇的四家企業分別以A、B、C、D代表,其基本情況如表1所示。

表1 調研案例企業概況

選擇的四家企業在長株潭“兩型”實驗區具有“兩型”技術研發的代表性。其中,AC兩家是資源節約技術研發為主的企業,BD兩家是環境友好型技術研發為主的企業,便于比較兩種技術類型制約因素的差異。A太陽能公司專注于太陽能等節能和新能源技術應用的系統解決方案,B環保科技公司主要技術涉及工業廠房室內環境治理和重金屬污染治理等方面,C鋼結構公司主要涉及進行大型鋼結構工程的設計、制造和安裝等鋼鐵資源節約技術,D新材料公司技術主要用于高分子減振降噪和高分子復合改性材料等環境友好方面,如表1所示。

(二)“兩型”技術研發因素分析

1.市場需求

從能源、環保技術經濟變遷可以看出,技術變遷并不是單純的技術變化的過程,而是與社會經濟、市場結構、制度安排等密切相關的復雜過程。市場的接受度是“兩型”技術研發的重要動力,在調研和訪談中,企業都強調了市場需求對企業技術研發的制約。

當被問到市場接受度方面,A太陽能公司管理人員提出:人們對節能環保技術的需求已經越來越大,越來越多的公司已經在從事或者正在逐步向節能環保領域靠攏,但是由于節能技術相比傳統高耗能、高污染的產品而言,價格、成本與初始投資都相對要高出很多,企業由于價格問題對技術采用還存在疑慮。

由于環保技術的價格較高,初始投資與運行成本都比較大,且難以為企業產生經濟效益,企業往往難以接受,對此B環保科技公司管理人員指出:雖然環保相比效益對于社會更加重要,但是人們的節能環保意識還不夠,很多企業只注重短期的成本效益問題,對于使用環保技術能帶來的長期效益關注不夠,其根本的問題在于巨額的購置成本和運行成本,比如企業的治污設備初始投入要幾千萬,運行成本一年也要幾千萬,都使得企業難以承受。

雖然資源節約成為消費者的共識,但是由于理念和價格等問題,市場的接受需要一個引導的過程,對此C鋼結構公司管理人員提出:很多人認為鋼材結構的建筑不安全,加上鋼結構建筑的造價確實比一般建筑高20%左右,因此難以大規模地應用鋼材建筑,要改變這種觀念的有效措施是政府采購,通過政府采購等措施使市場相信鋼材結構的安全性,以及資源節約中的作用。

當被問到公司發展節能環保和清潔制造等技術的前景和消費者的認同度時,D新材料公司管理人員提出:新產品的上市不會像成熟產品那樣容易受到消費者的接受,由于產品是創新性的,消費者認知度低,因此在新產品走向市場時有阻力,但是不能因此而減少對環保技術的研發投入。

根據調研訪談結果可見,市場需求因素中的消費者消費習慣、“兩型”技術質量和“兩型”技術的購置使用成本是“兩型”技術研發的重要制約因素。調研結果顯示,經過政府、企業和相關組織的長期宣傳和引導,“兩型”技術研發的社會文化氛圍正在形成,多數消費者的觀念和意識已逐漸改變,因此這些因素對“兩型”技術的制約不大。但是由于“兩型”技術的購置成本和使用費用偏高,產品質量和成熟度也有限,難以形成穩固的市場購買力,成為制約市場需求的根本性問題。

因此,本文認為制約市場需求的關鍵不是消費者的習慣和社會的文化氛圍,而是“兩型”技術本身的特性,包括產品質量、購置成本和使用成本等。

2.企業創新能力

“兩型”技術研發企業需要大量的R&D投入和市場開發費用,還需要產業鏈相關企業和其他相關組織之間的協同與合作,其中涉及到大批高素質、多學科科技人員的共同協作,“兩型”技術研發特別要求企業具備較強的內外資源的整合能力。企業創新能力是能否實現“兩型”技術的自主創新的關鍵,在調研過程中企業都提到了創新能力面臨的制約因素。

就企業的自身條件來看,A太陽能公司企業管理人員提出:公司每年都投入較大數額的資金用于先進技術的引進與研發,但是公司原創性技術仍然偏少,主要是在引進國外技術的基礎上進行改進;企業資金的制約比較嚴重,同時國內的生產設備先進性不足,高科技的生產設備必須從國外購買,費用十分高昂。談到與外部的技術合作時,公司提出與高校和科研機構進行了不少的技術合作,但是因為存在競爭性與同行業內的其他企業合作相對很少。

創新能力是環保技術開發的基礎,當問到技術的研發情況時,B環保科技公司管理人員指出:環保方面的核心技術主要還是由國外企業所掌握,國內自主研發的技術在數量和質量上都還遠不如國外,多數進行國外環保技術與我國結合的二次研發;技術研發的合作主要集中于科研院所和高校,而與同行的合作極少,特別是整個環保行業技術不齊,無標準無規范,嚴重影響到技術的研發合作。

就企業的自身條件來看,C鋼結構公司管理人員提出:公司的技術主要是引進后再進行結構的優化設計,因為國內與國外的差距較大,自己研發時間不允許。調查顯示,公司曾嘗試與高校進行人才的聯合培養,但是企業難以承受聯合培養的長期性,進行技術研發的短期性比較明顯。企業發展也面臨資金的巨大壓力,但是當問到對于風險投資的入股時,企業管理人員提出擔心控制權喪失而不接受,這都影響到企業的自主創新能力提升。

對于制約企業研發的內部因素,D材料公司提出自己具有國企的背景,具有比較充足的技術人員和研發資金,但是在新技術的研發中同樣有核心研發能力不足的問題,技術專利的原始創新大都集中在歐美國家,企業的核心與關鍵技術有限,多數為技術的二次創新,創新能力和創新速度遠比不上國外。“兩型”技術的創新具有更強的綜合性和復雜性,需要企業之間進行聯合攻關與知識共享,對此D企業提出因為保密和專利的問題,與同行的合作較少。

通過調研訪談,本文認為企業創新能力因素中的人才資金、合作研發能力和資源整合能力是“兩型”技術研發中的主要制約因素。調研結果顯示,由于高級技術人才和大額資金的制約,多數都處于引進和改造國外先進技術進行的二次創新階段,掌握核心與原創性技術的企業較少。企業的合作研發能力有限,特別是由于利益問題與其他企業進行的實質性合作比較少,限制了“兩型”技術研發的擴散效應。企業嚴重缺乏內外資源的整合能力,多數企業雖比較重視產學研合作,但比例很低,甚至難以有效的通過產學研培養其技術研發人才,對外部投資者如風險投資的資金支持也往往因為控制權等問題而拒絕,這成為制約企業“兩型”技術研發能力提升的核心因素。

因此,本文認為“兩型”技術創新的協同性更強,制約企業“兩型”技術研發的問題不僅在資金和人才方面,企業的合作研發能力和資源整合能力更為重要。

3.政府扶持政策

政府的政策扶持對“兩型”技術研發具有重要的影響,調研中企業都提出了節能環保體制和產業政策等對“兩型”技術研發的影響,認為政府的經濟發展思路和發展方式對“兩型”技術的發展非常重要。

當被問到在推動節能環保技術中需要哪些政府支持時,A太陽能公司管理人員提出:企業需要整個環境的支持,政府需要創造一個適合企業研發節能環保技術的大環境;期望政府能給予更大的資金支持,如對擁有節能環保技術的企業,在征收所得稅時給予一定的優惠,或者對企業貸款利率方面給予一定的優惠等間接支持。

環保技術的使用對于企業來說屬于完全的成本支出,市場接受主要依靠政府的各種環保制度,對此B環保科技公司管理人員指出:政府的整體力度還是十分有限,特別是對購買和使用節能環保技術的企業提供的政府補貼有限;同時,由于政府對環保法律的執行力度不夠,環保法律執行不夠嚴格,加劇了環保技術推廣和應用的難度。

當被問到在推動節能技術中需要哪些政府支持時,C鋼結構公司企業管理人員提出:政府要加強宣傳力度,提高人們對鋼結構建筑的認識;政府在“兩型”技術方面提的比較多,但是政策卻很模糊,落實的政策比較少;政府主管部門要加強與其他部門的協調和實質聯合,要整合好區域資源,對先導性的技術和企業要有實質的支持。

當被問到公司研發環保材料技術需要政府的哪些支持時,D新材料公司管理人員提出:增加政府采購,并強化環保執法力度,增強企業使用“兩型”技術的自覺性,擴大市場的影響和需求。同時,D新材料公司還從整個產業發展的層面提出,環保產業也要合理化布局,避免惡性競爭導致資源的重復投入與浪費。

通過調研訪談,本文認為政府政策中的政策出臺和政策落實是“兩型”技術研發中的主要制約因素。調研結果顯示,政府已經出臺了比較完備的扶持政策,并取得了重要的成效。但是政策落實上遠遠不夠,如對“兩型”技術的采購補貼往往不能到位,對企業在“兩型”技術研發上的稅收、資金支持等也都難以兌現,特別是專業從事環保技術開發的企業,由于政府的環保執法監察力度明顯不夠,產品銷售面臨較大的挑戰,成為制約“兩型”技術研發的核心因素。

因此,本文認為政府已經出臺的扶持和補貼政策非常重要,但是政府政策的落實,特別是強制性的法律規章的落實,如對企業環保法規的執行情況的監督與查處力度等,是制約“兩型”技術研發的關鍵因素。

(三)不同技術類型制約因素比較分析

根據以上分析可以發現,雖然“兩型”技術研發中市場需求、企業創新能力和政府政策都很重要,但是這些因素的重要性在整體存在差異,政府政策的制約作用最為顯著,其次是企業的創新能力,市場需求相對來說制約最小,因此在制定“兩型”技術研發的相關政策過程中必須要注意這種差異,把握好政策的重點。

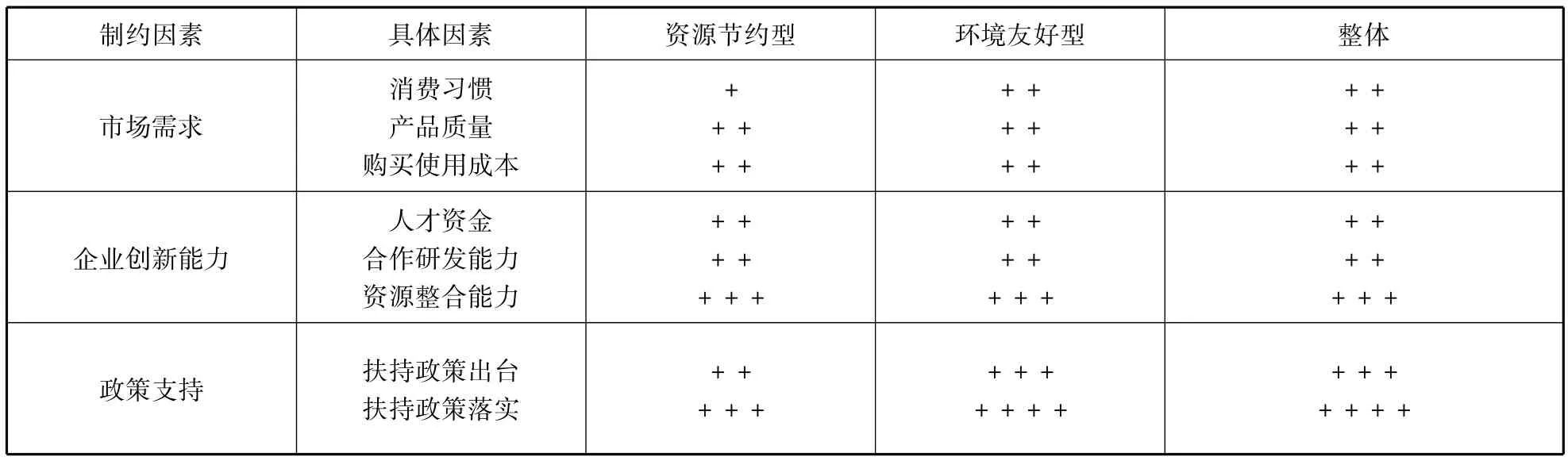

不同技術類型的制約因素差異也很明顯,資源節約型技術的決定性因素是企業的研發能力,政府支持的重要性相對較低;而環境友好型技術的關鍵因素則是政府的執法力度,其次才是企業自身的創新能力,如表2所示。

表2 資源節約型與環境友好型技術研發制約因素的比較

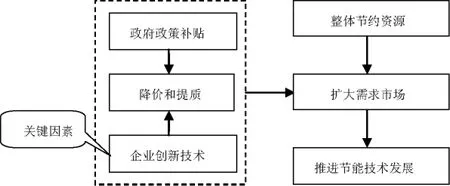

對于資源節約型技術,由于其有助于提高經濟效益,所以消費者在進行資源節約方面的積極性較高。多數節能技術初始投入成本偏高,短期內沒有收益甚至是虧損的,企業迫于資金壓力不太愿意購買和使用,限制了技術更廣泛的推廣。所以,資源節約型技術的研發仍然需要借助于政府的政策扶持,現階段的市場推動力主要是政府的補貼和鼓勵政策。調查顯示,即使通過EMC(合同能源管理)工程進行節能技術推廣的企業也面臨市場開發的難題,企業的接受度明顯偏低。我國2010年專門出臺《關于加快推行合同能源管理促進節能服務產業發展意見的通知》,對合同能源管理的實施進行財政支持,湖南省也出臺了《合同能源管理財政獎勵資金管理暫行辦法》,鼓勵企業積極參與和實施合同能源管理,推進此模式在節能環保領域的發展。在國家公布的四批備案節能服務公司中,湖南省達到125家,在中部五省中排名第一,其中80%的備案企業位于長株潭“兩型”實驗區,成為資源節約型技術發展的重要平臺。因此,資源節約型技術的市場接受不是問題,關鍵是企業的自主創新能力,如何通過降價和提質來擴大市場需求,如圖3所示。因此,企業要根據自身實際特點制定知識存量增長戰略,通過知識吸收、知識創造等方式促進技術核心能力的形成和提升[31]。

圖3 資源節約型技術研發制約要素

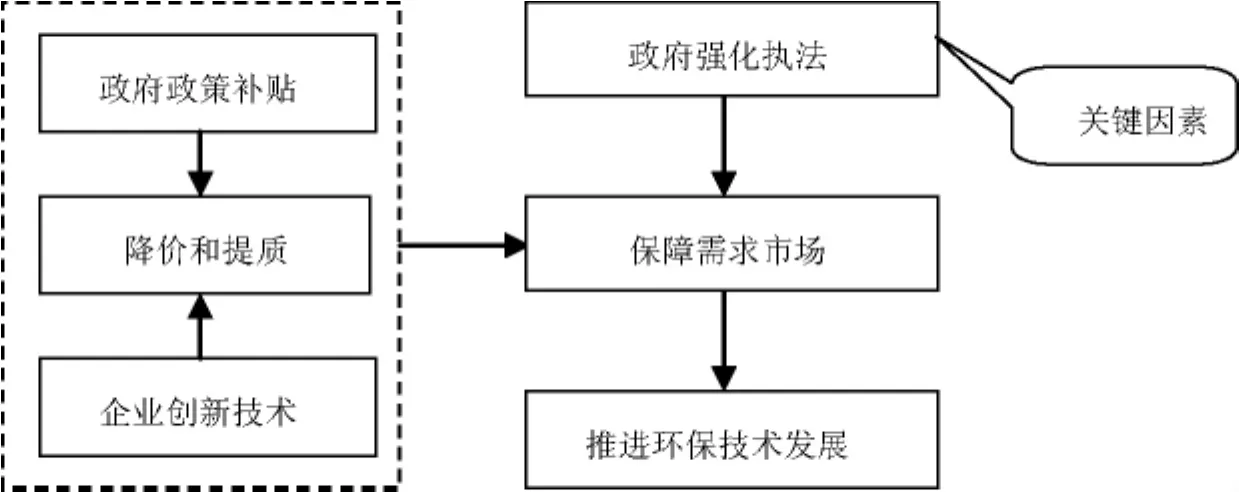

對于環境友好型技術,市場接受度則成為一個關鍵問題。按照相關政策,“十二五”期間我國有3.5萬億的環保市場,由于環保技術的使用對于企業來說,多屬于完全的成本支出,對于企業來說沒有經濟效益,且設備購置成本和運行成本都比較高,從根本上企業缺乏采用環保技術的動力,其市場接受程度明顯偏低,市場主要依賴于政府在環保領域的強力執法。調研中企業提出,解決市場需求問題主要有兩種途徑:一是研發企業通過技術創新實現節能與環保的統一,如通過對廢氣二氧化硫的處理回收制成亞硫酸鈉,不僅可以治理污染還可為企業帶來經濟效益,但環境友好型技術研發企業的自主創新能力有限,研發資金和高端人才都十分匱乏。二是通過法律強制手段,強制企業按照已有的廢水廢氣等的污染物排放標準進行生產經營,并對企業的違法行為進行重罰,但目前地方政府由于經濟效益和地方保護主義的考慮,環保法律的執行難以落實。同時,政府財政政策給予環保技術應用的補貼力度有限,如電廠可以得到治污減排的電價補貼,但是其他的廠商,如鋼鐵廠則無法得到政府補貼。環境友好型技術的研發企業雖然可以通過技術研發降低技術的成本和價格,但關鍵是政府的環保執法落實力度,只有環保法律得到落實才能保障環保類技術的市場,如圖4所示。

圖4 環境友好型技術研發制約要素

從目前來看,整個“兩型”技術行業發展尚處于初級階段,企業規模整體偏小,技術研發能力和水平偏低,行業發展缺乏標準和規范,無序競爭現象比較明顯,如在我國實施的合同能源管理支持政策執行中,由于合同能源定額的計算缺乏標準,不少小企業通過造假套取國家的財政補貼。從現有的政策導向來看,“兩型”技術直接的財政補貼主要集中在資源節約領域,而對環境友好型技術的支持卻十分有限。從企業的類型來看,專業從事環境友好型技術研究的企業偏少,從湖南省的125家國家節能服務備案公司中可以發現,絕大部分屬于專業的資源節約服務企業,主要業務涉及環境友好的只有22家。對參與合同能源管理的資源友好型技術企業的調查發現,多數需要通過循環經濟模式,即進行治污的同時實現節能,可以說資源節約與環境友好業務實現統一發展是環境友好企業發展的重要途徑,但這種技術的綜合性對企業的研發能力和水平具有更高的要求,多數中小企業都難以實施。“兩型”技術研發的制約因素之間是相互影響和密切相關的,如政府政策和企業的研發能力制約市場需求,市場需求又可制約企業的研發,并最終影響到政府政策。這些因素的相互強化,最終使得“兩型”技術研發的市場效益實現困難,企業難以承受其外部性帶來的成本壓力。

因此,本文認為,“兩型”技術研發的復雜性和系統性要求其研發必須實現協同創新,必須通過強化企業、政府、消費者、其他組織等相關主體的協作,整合各種創新資源,建立協同創新體系,才能更好地推進“兩型”技術的研發。

五、結論與展望

本文通過對“兩型”技術研發企業的深入調研,采用案例分析對“兩型”技術研發的制約因素進行了研究,并比較了不同行業之間的差別。研究結果表明,市場需求、企業創新能力和政府政策支持對“兩型”技術研發都具有重要的影響,但是由于兩型技術的外部性和協同性,政府的扶持政策尤為加重要;不同技術類型的制約因素也有較大的差異,資源節約型的關鍵是企業的創新能力,而環境友好型的關鍵是政府政策的落實。

當前,消費者的消費習慣已在逐步改變,因此“兩型”技術的購置和使用成本已成為制約“兩型”技術市場擴大的關鍵要素,這需要企業不斷提升自主創新能力。相對而言,企業自主創新能力對資源節約技術研發的制約更為顯著,其中企業的合作研發能力和資源協同能力是核心制約因素。政府已出臺相當的“兩型”技術扶持政策,扶持政策的落實力度不足是加劇“兩型”技術研發困境的關鍵因素,這對環境友好型技術研發的制約更為明顯。

企業是“兩型”技術創新體系的核心,因此推進“兩型”技術研發的關鍵是采取措施保障企業進行“兩型”技術研發的收益。除了政府通過免稅、政府采購等方式擴大“兩型”技術的市場影響力外,更需要企業要通過創新為“兩型”技術提質降價,切實增強“兩型”技術的市場實際購買力。因此,企業不但要強化人才培養和資金投入外,更要通過產學研、技術聯盟等途徑實現內外資源的協同創新,提升“兩型”技術研發的效率和效益,這對資源節約型技術尤為重要。政府不僅要落實“兩型”技術的支持政策和措施,推進區域協同創新體系建設,為“兩型”技術研發提供更好的環境,還要體現資源節約和環境友好型技術的差異,特別要對環保技術實現有針對性的支持。

雖已嚴格遵循案例研究的相關方法和步驟,研究仍存不足之處:由于案例研究方法本身的缺陷,如在研究中可能由于研究人員主觀認識的干擾而忽視了一些重要信息,盡管我們研究過程中形成了人員、信息和方法等三角形,但仍不排除先入為主的理論框架對最終結論的影響。其次,由于“兩型”技術的核心內容多數會涉及到企業的商業機密問題,公司對此都比較忌諱,被訪談人都相當的謹慎,使得訪談的深度有限。此外,本文所選取的是四個企業,考慮典型性比考慮代表性相對較多,其結論是否具有普適性,有待通過更多的案例進行驗證。

[1]Youssef Slim Ben.Adoption of a Clean Technology Using a Renewable Energy[R].Working Paper,2010.

[2]Agliardi Elettra,Sereno Luigi.The Effects of Environmental Taxes and Quotas on the Optimal Timing of Emission Reductions under Choquet-Brownian Uncertainty[R].Working Pa-per,2011.

[3]Wang Jian Hua,Huang Jun Zhou.“Resource Saving and Environment Friendly”Urban Planning[J].Multiple Decision-Making Research,2011(11):1071-1075.

[4]鄧 旋,楊 青.我國省域兩型社會協調發展演化規律及其對策研究[J].科技進步與對策,2011(18):26-29.

[5]朱海玲,施卓宏.“兩型社會”建設中綠色GDP評價體系的建立與實施機制研究[J].湖南社會科學,2011(4):98-101.

[6]易顯飛.兩型社會與技術創新的生態化[J].科學技術與辯證法,2009(2):86-89.

[7]Agustl'n Pe'rez-Barahona,Benteng Zou.A Comparative Study of Energy Saving Technical Progress in a Vintage Capital Model[J].Resource and Energy Economics,2006(28):181-191.

[8]Fu Zhineng,Jia Huiying,Cao Zuyi.Developing Two-Oriented Energy to Build Two-Oriented Society Based on the Construction of Wuhan City Circle[J].Advanced Materials Research,2012(5):3052-3057.

[9]操小娟,李和中.“兩型社會”視域下低碳經濟發展激勵政策模型分析——以武漢城市圈為例[J].中國軟科學,2011(7):66-73.

[10]楊 平.實現“兩型社會”建設技術創新的基本途徑——以湖南長株潭城市群“兩型社會”建設為例[J].系統科學學報,2011(3):66-70.

[11]Ockwell David G,Watson Jim,MacKerron Gordon,et al,Yamin Farhana.Key Policy Considerations for Facilitating Low Carbon Technology Transfer to Developing Countries[J].Energy Policy,2008(36):4104-4115.

[12]Liu Hengwei,Liang Xi.Strategy for Promoting Low-Carbon Technology Transfer to Developing Countries:The Case of CCS[J].Energy Policy,2011(39):3106-3116.

[13]Torvanger Asbj?rn,Meadowcroft James.The Political Economy of Technology Support:Making Decisions about Carbon Capture and Storage and Low Carbon Energy Technologies[J].Global Environmental Change,2011(21):303-312.

[14]Qi Yu,Wu Xiaobo.Low-carbon Technologies Integrated Innovation Strategy Based on Modular Design[J].Energy Procedia,2011(5):2509-2515.

[15]周五七,聶 鳴.促進低碳技術創新的公共政策實踐與啟示[J].中國科技論壇,2011(7):18-23.

[16]華錦陽.制造業低碳技術創新的動力源探究及其政策涵義[J].科研管理,2011(6):42-48.

[17]王文軍,趙黛青,陳 勇.我國低碳技術的現狀、問題與發展模式研究[J].中國軟科學,2011(12):84-91.

[18]王軍生.循環經濟技術創新與技術創新體系構建——以我國西部某城市為例[J].經濟管理,2008(16):86-91.

[19]劉穎琦,高宏偉.中國新能源汽車產業聯盟技術創新發展趨勢與對策[J].科學決策,2011(2):1-8.

[20]陳曉紅,傅滔濤,曹 裕.企業循環經濟評價體系——以某大型冶煉企業為例[J].科研管理,2012(1):47-55.

[21]Zhou Yuanchun,Zhang Bing,Zou Ji,et al.Joint R&D in Low-Carbon Technology Development in China:A Case Study of the Wind-Turbine Manufacturing Industry[J].Energy Policy,2012(46):100-108.

[22]易先忠,彭炳忠,周 超.“兩型技術”生成機制與培育體制研究[J].科學決策,2010(5):73-79.

[23]肖 皓,謝 銳,萬 毅.節能型技術進步與湖南省兩型社會建設——基于湖南省CGE模型研究[J].科技進步與對策,2012(9):36-42.

[24]顏士梅,王重鳴.并購式內創業中人力資源整合風險的控制策略:案例研究[J].管理世界,2006(6):119-129.

[25]Miles M B,Huberman A M.Qualitative Data Analysis:An Expanded Sourcebook[M].Thousand 0aks:Sage Publications,1994.

[26] Yin R K.Case Study Research:Design and Methods[M].Thousands Oaks:Sage Publications,2004.

[27]Patton M Q.How to Use Qualitative Methods in Evaluation[M].Thousands Oaks:Sage Publications,1987.

[28]Roos I.Methods of Investigating Critical Incidents[J].Journal of Service Research,2002(4):193-204.

[29]Yin R K.Discovering the Future of the Case Study Method in Evaluation Research [J].Evaluation Practice,1994(2):283~290.

[30]Babbie E.The Practice of Social Research[M].CA:Wadswoth,2001

[31]曹 興,郭志玲.企業知識存量增長與技術核心能力提升的作用分析[J].科學決策,2009(8):41-47.