美國核潛艇推進系統減振降噪技術發展分析

2013-08-26 02:47:42王漢剛

艦船科學技術

2013年7期

關鍵詞:系統

王漢剛

(海軍991工程辦公室,北京 100841)

1 概述

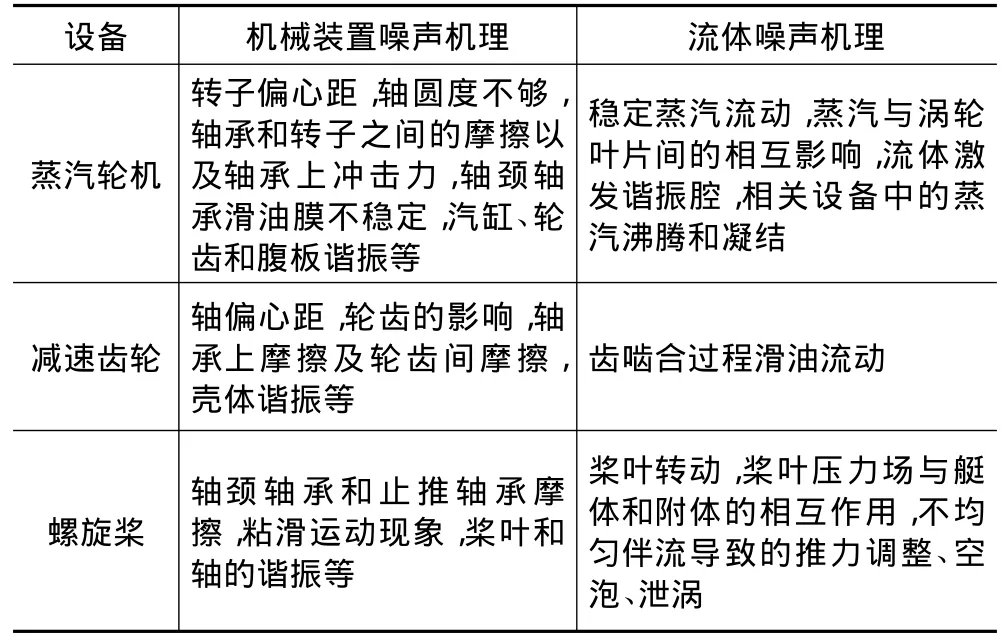

反應堆主循環泵、減速齒輪裝置、汽輪機、軸系、推進器等是核潛艇推進系統的主要噪聲源。

表1 核潛艇推進系統噪聲產生機理Tab.1 Principle of nuclear submarine propulsion system noise production

針對上述噪聲源,美國海軍采取了多種措施,如:發展自然循環壓水堆,中低航速時主泵不工作;對減速齒輪采用隔振技術;降低汽輪機蒸汽流速,在汽輪機蒸汽管路、閥門等連接部位使用隔振裝置;用泵噴推進器取代5葉大側斜螺旋槳等。

2 降噪技術發展

1)推進器技術

為解決推進器噪聲問題,美海軍發展了多種推進器。20世紀50年代曾試圖通過采用對轉螺旋槳來降低推進器的噪聲,雖然有一定的降噪效果,但由于這種推進器本身存在結構復雜、軸間密封困難等工程問題,并沒有推廣使用。其后,將研究重點投向7葉大側斜螺旋槳,這種推進器在“長尾鯊”級攻擊型核潛艇上首次使用后,發現其對降噪效果很好。在以后的30年里,7葉大側斜螺旋槳又推廣到“鱘魚”級和“洛杉磯”級等攻擊型核潛艇上使用。直至20世紀90年發展“海狼”級攻擊型核潛艇時,發現7葉大側斜螺旋槳的降噪效果已到極限,沒有進一步挖掘的潛力。為了提高“海狼”級潛艇的隱身性能,開始研制降噪效果更好的泵噴推進器,并在最后幾艘“洛杉磯”級,以及“海狼”級和“弗吉尼亞”級攻擊型核潛艇上使用。美國核潛艇低噪聲推進器的發展大致可分為3個階段。

第一階段,發展對轉螺旋槳和低速7葉大側斜螺旋槳。1956年開始設計“長尾鯊”級攻擊型核潛艇,設計的重點之一就是降低螺旋槳的推進噪聲。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

工業設計(2022年8期)2022-09-09 07:43:20

軍民兩用技術與產品(2021年10期)2021-03-16 06:05:30

北京測繪(2020年12期)2020-12-29 01:33:58

裝備制造技術(2019年12期)2019-12-25 03:06:46

制造技術與機床(2019年10期)2019-10-26 02:47:06

中國洗滌用品工業(2019年4期)2019-05-11 09:27:34

鐵道通信信號(2018年5期)2018-06-28 03:06:24

家庭影院技術(2017年9期)2017-09-26 03:41:45

通信電源技術(2016年6期)2016-04-20 06:21:32

智能系統學報(2015年4期)2015-12-27 09:37:59