甌江南口外淺灘含沙濃度特征

余蝶雙,李瑞杰,,豐 青,孔叢穎

(1.河海大學 海岸災害及防護教育部重點實驗室,南京210098;2.河海大學 環(huán)境海洋實驗室,南京210098)

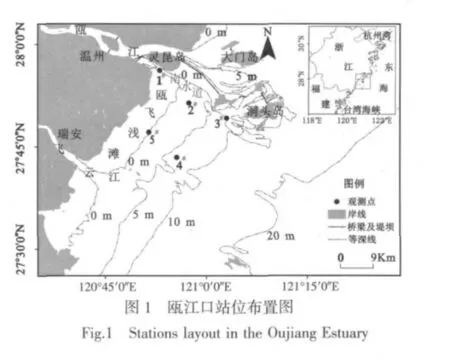

甌江是浙江省第二大河,發(fā)源于浙南慶元縣仙霞嶺,流經(jīng)龍泉、云和、青田、永嘉等縣市,全長388 km,流域面積1.8 萬km2(圖1)。多年平均年徑流量為196 億m3,洪枯季變化大,洪季(4~9 月)占全年的78%(圩仁站資料)。甌江口又屬強潮型河口,潮汐為正規(guī)半日潮。口外島嶼林立、淺灘密布、灘槽交錯、地形復雜[1]。冬季盛行西北風,夏季盛行偏東風。海域常浪向為E—ESE 向,次浪向為N—NE 向(南麂島資料)。南口淺灘絕大部分沉積物粉砂質(zhì)粘土,平均粒徑為0.006 mm[2]。

甌江口復雜的地形和水動力條件使得該區(qū)域的含沙濃度多表現(xiàn)為一個隨機性較強的變量。王順中等[3]指出在大風特別是在臺風期波浪掀沙產(chǎn)生的含沙濃度是平常期的10~20 倍;孫決策等[4]分析得潮段平均含沙濃度與潮汐動力有明顯的相關(guān)性;李伯根等[5]分析得漲落潮平均懸沙濃度與平均流速存在相位差,大風天氣引起的增水對懸沙濃度作用明顯;溫令平[6]應(yīng)用遙感技術(shù)分析,得出甌江口懸浮泥沙的分布與水下地形存在一定關(guān)系。

本文基于2010 年10 月甌江南口外淺灘的實測資料,對含沙濃度變化特征進行探討。同時,從流速和含沙濃度的時間序列圖出發(fā),擬合出一個新的含沙量公式。并與劉家駒公式在不考慮波浪作用下的簡式作對比,對公式的適用性和實用性進行探討。

1 實測資料

研究區(qū)域如圖1 所示(經(jīng)度120°50′24″~121°10′0″,緯度27°45′30″~27°55′54″),1#站位布置于甌江南口門,5#布置于毆飛淺灘上,其他3 個站位介于甌江口南水道與飛云江之間。實測資料為2010 年10 月甌江南口外淺灘大潮(24~25 日)、中潮(29~30 日)、小潮(16~17 日)的定點24 h 現(xiàn)場連續(xù)觀測所得,公布的含沙濃度數(shù)據(jù)都是由傳統(tǒng)的六點法[7]采集水樣。

2 含沙濃度的空間變化

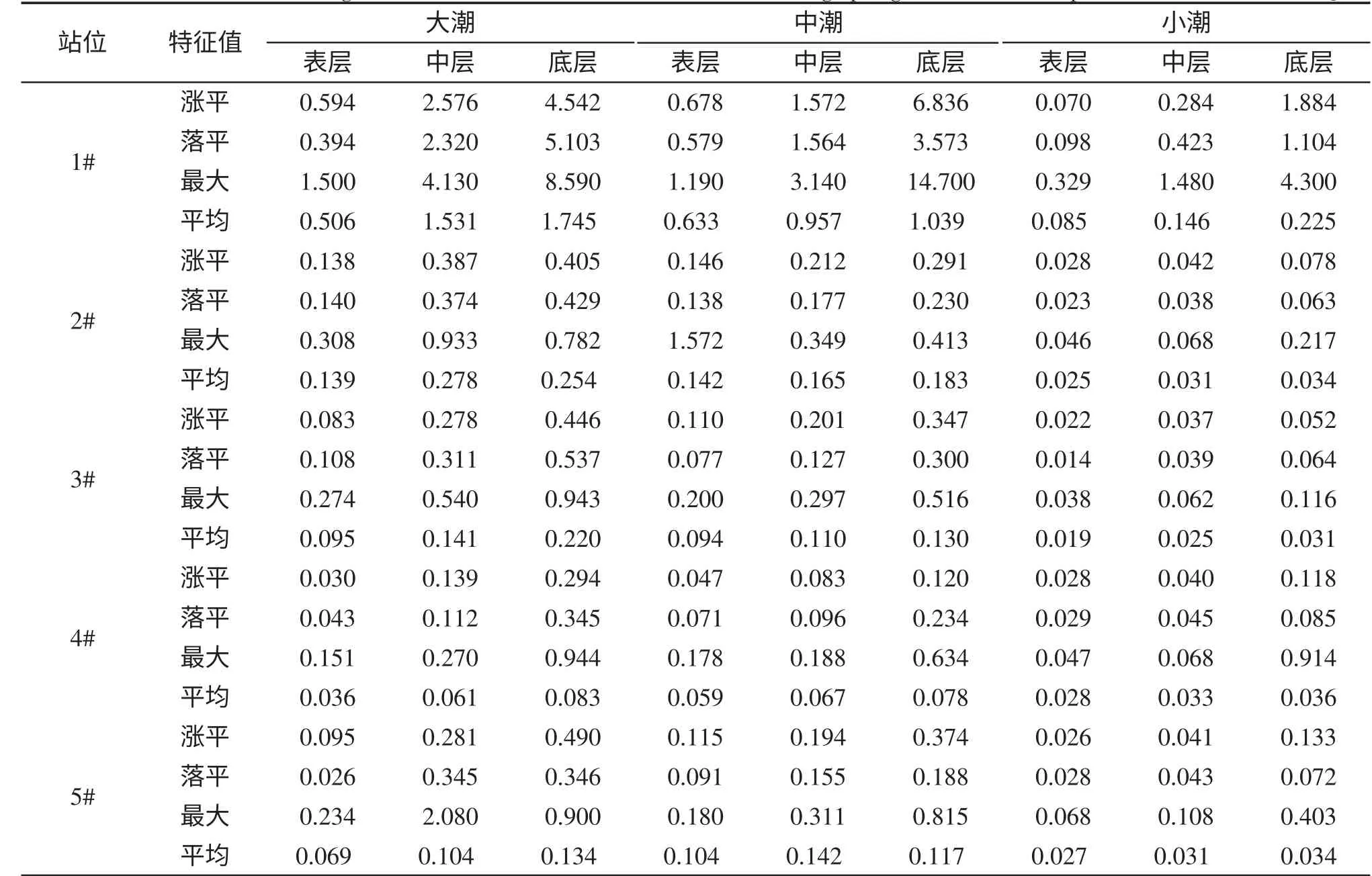

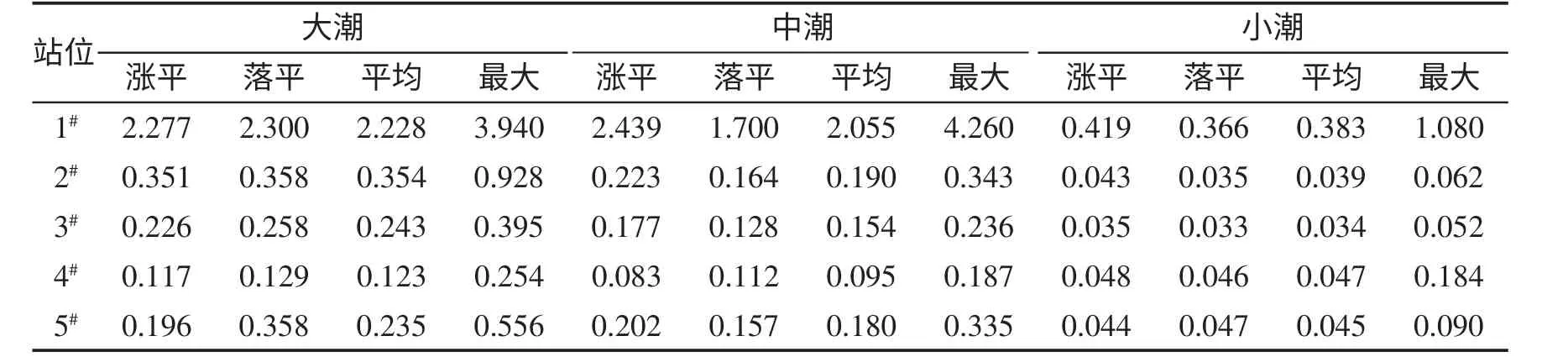

表1 中,漲平、落平、最大和平均分別指含沙濃度的漲潮平均值、落潮平均值、全潮最大值和全潮平均值。各層的含沙濃度平均值都按式(1)計算

式中:Ct為各層第t 個整點時刻的瞬時含沙濃度;n 為指計算過程的整點數(shù)。含沙濃度的漲潮、落潮和全潮平均值時,n 取對應(yīng)的整點數(shù)。

表1 大中小潮周期含沙濃度變化Fig.1 Variations in sediment concentration during spring, middle and neap tide kg/m3

2.1 平面變化

就表層平均含沙濃度而言,大潮的取值范圍為0.036~0.056 kg/m3。在1#、2#和3#站位組成的縱軸線上(以下簡稱縱向),1#站位的表層平均含沙濃度值最大,3#站位的最小,表明在縱向上,表層平均含沙濃度呈現(xiàn)從甌江南口門向外海逐漸減小的特征。同時,2#和3#站位的表層平均含沙濃度分別大于5#和4#站位,表明沿與岸線平行的方向上(以下簡稱橫向),表層平均含沙濃度由甌江口南水道往南呈現(xiàn)由大變小的特征。與大潮相比,中潮各測站的表層平均含沙濃度略微有所增加,但其分布特征大致相同。小潮期間的橫向分布特征與大潮相反。

就中層和底層平均含沙濃度而言,大、中和小潮的平面分布特征與表層一致。但縱向上減小的程度不同。大潮期間,1#站位的表層平均含沙濃度值是3#站位的5 倍,中層是11 倍,底層是8 倍。中潮的情況與大潮一致,而小潮時則是底層的倍數(shù)最大,中層次之。就垂向平均懸沙濃度而言,大、中和小潮的平面分布特征與表層平均含沙濃度的一致。

2.2 垂向變化

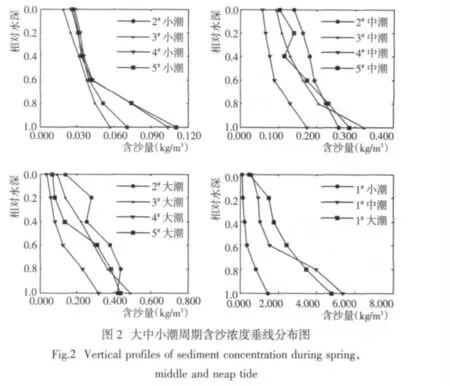

含沙濃度垂向分布具有從表層向底層逐漸增加的特點。大、中潮相差不大,表層含沙濃度在0.090 kg/m3上下,中層在0.120 kg/m3上下,底層在0.150 kg/m3上下。小潮的表、中和底層均在0.03 kg/m3上下。最大含沙濃度一般出現(xiàn)在底層,通常是表層最大含沙濃度的3~6 倍。在漲潮或落潮階段,中、小潮的含沙濃度垂向分布比較均勻,大潮時含沙濃度的垂向分布梯度較大,底層平均含沙濃度通常是表層的5~8 倍。

甌江南口淺灘的含沙濃度垂向分布主要為斜線型、拋物線型和非規(guī)則型[8]。斜線型含沙濃度分布由表層向底層逐漸增加,垂向變化速率較為均一,如大潮3#站位;拋物線型上層隨水深增大,中層增大較快,近地層迅速增大,如小潮1#站位;非規(guī)則型是一種無規(guī)律的曲線形態(tài),但仍具有表層低、底層高的特點,如中潮時的5#站(圖2)。

3 含沙濃度的時間變化

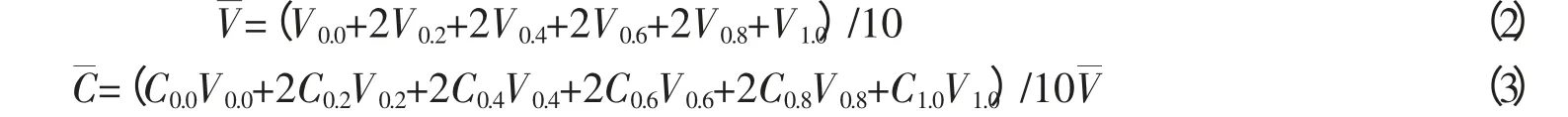

表2 中涉及的計算公式有垂線平均流速和垂線平均含沙濃度的計算公式,兩者均采用六點法[9]

式中:Vi為第i 層的瞬時流速;Ci為第i 層的瞬時含沙濃度,其中i 為0.0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0;V 為垂線平均流速;為垂線平均含沙濃度。

表2 中的垂線平均含沙濃度的漲潮、落潮和全潮平均值的計算也按式(1)計算,但其中Ct用瞬時垂線平均含沙濃度代替。

表2 大中小潮周期的垂線平均含沙濃度變化Fig.2 Variations in vertical mean values of sediment concentration during spring,middle and neap tidekg/m3

3.1 大小潮變化

由表2 可知,就垂向平均含沙濃度而言,大潮最大,小潮最小。大潮平均含沙濃度為0.123~2.228 kg/m3,是中潮的2 倍,是小潮的3~9 倍。大潮的最大平均含沙濃度是中潮的1~3 倍,是小潮的1~15 倍。最大平均含沙濃度通常是平均值的2 倍。

3.2 漲落潮變化

大潮期間,垂向平均含沙濃度的漲潮平均值小于落潮,漲潮含沙濃度一般在0.222 kg/m3上下,落潮含沙濃度一般在0.276 kg/m3上下。中潮和小潮期間,則基本表現(xiàn)為漲潮平均值大于落潮平均值。中潮的漲、落潮含沙濃度分別在0.171 kg/m3和0.140 kg/m3上下,小潮的漲、落潮含沙濃度分別在0.043 kg/m3和0.040 kg/m3上下。

4 含沙量公式的擬合

從現(xiàn)有的挾沙力公式的形式可知,含沙量與流速、水深等物理量有一定的數(shù)量關(guān)系,如劉家駒公式、曹祖德公式等[10]。探求含沙量的確定關(guān)系式可以借鑒挾沙力的研究成果,李瑞杰等[11]從大量的實驗數(shù)據(jù)及實測數(shù)據(jù)出發(fā),將挾沙力公式統(tǒng)一的歸納為以下形式

式中:S*為挾沙力;u 為時均垂向平均流速;h 為水深;g 為重力加速度;k 為待定參量。

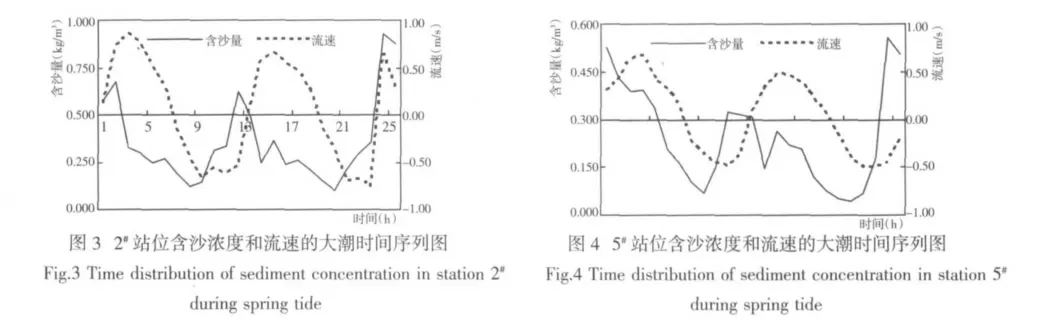

直接采用式(3)形式的挾沙力公式會出現(xiàn)時均流速為零時,含沙量為零的偽現(xiàn)象。所以通常采用引入背景含沙量的方法來解決這個問題。此外,泥沙顆粒與水體的密度本身存在差異,慣性不同。這種差異在往復水流中因轉(zhuǎn)流的存在而更加明顯,稱兩者的流速差為滯后流速,其往往與泥沙粒徑、水體粘性等因素有關(guān)。由圖3 和圖4 的含沙量和流速的過程曲線亦可知,兩者存在一定的相位差,若將含沙量曲線進行適當?shù)钠揭疲墒沟煤沉壳€與流速曲線的變化趨勢大體一致。故將式(3)改寫為

式中:S 為瞬時垂向平均含沙量;ut為滯后流速;sb為背景含沙量;k1為待定參量。

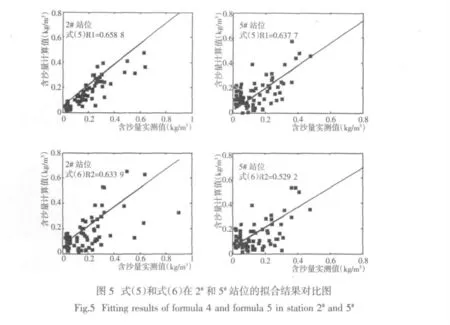

當取3 個參量均為常數(shù)時,可采用非線性最小二乘法得到3 個參量的擬合值。此處,采用2010 年10 月甌江南口外淺灘1#~5#站位的水文泥沙資料對3 個參量的值進行擬合,并與劉家駒公式在不考慮波浪作用下的簡式(式(6))作比較,以檢驗式(5)適用性及優(yōu)勢,擬合結(jié)果見表3 和圖5。

式中:α 為待定系數(shù);γ,γs分別為水和泥沙的容重。

由表3 可知,在2#、4#和5#站位新公式(5)的相關(guān)性較高,在1#和3#站位與式(6)差異不大。就全潮平均含沙量而言,公式(5)的相對誤差明顯小于劉家駒公式(6)。在實際應(yīng)用中,ut和Sb可由實測資料率定。由此表明,公式(5)在甌江南口淺灘是適用的,并具有一定的實用性。由于本文只有5 個站位的水文泥沙資料站位布置較少,因此對于新公式在甌江口其他海域的適用性有待進一步探討。

表3 相關(guān)參數(shù)表Tab.3 Related parameters

5 結(jié)論

甌江南口的表、中、底各層的平均含沙濃度都具有從南口門向外海逐漸減小的特點,中、底層減小的程度要大于表層。垂向上,含沙濃度從表層向底層逐漸增加,最大含沙濃度一般出現(xiàn)在底層,通常是表層的3~6倍。大潮期間的含沙濃度最大,中潮次之,小潮最小。漲潮含沙濃度基本上大于落潮含沙濃度。

與劉家駒公式在不考慮波浪作用下的簡式相比,本文所得的含沙量新公式的計算結(jié)果與實測含沙量的相關(guān)性較高,相對誤差較小,在甌江南口外淺灘有較好的適用性。

由于缺少2010 年的風況、波浪的實測資料,本文沒有闡述風浪對含沙濃度變化的影響。此外,由于實測站點數(shù)較少,擬合出的新公式是否適用于甌江口其他海域,有待在以后的學習中進一步探討。

[1]鄭敬云,李孟國,麥苗,等.甌江口水文泥沙特征分析[J].水道港口,2008,29(1):1-7.ZHENG J Y,LI M G, MAI M,et al. Hydrographic and sediment analyses of the Oujiang Estuary[J]. Journal of Waterway and Harbor,2008,29(1):1-7.

[2]中國海灣志編篆委員會.中國海灣志——第十四分冊(重要河口)[M]. 北京:海洋出版社,1998:605-609.

[3]王順中,李浩麟. 甌江口攔門沙航道回淤分析[J]. 水利水運工程學報,2006(3):18-24.WANG S Z,LI H L.Back silting analyses of sandbar-dotted waterway in Oujiang River estuary[J].Hydro-Science and Engineering,2006(3):18-24.

[4]孫決策,麥苗. 甌江口航道淤積特征分析[J]. 水道港口,2011,32(2):107-111.SUN J C,MAI M. Siltation characteristics of navigation channel in the Oujiang Estuary[J]. Journal of Waterway and Harbor,2011,32(2):107-111.

[5]李伯根,謝春欽,夏小明,等.甌江口南岸潮灘沉積動力過程的探討[J].海洋學報,1994,16(2):86-94.

[6]溫令平. 溫州淺灘圍涂工程懸沙分布和輸移淤積的遙感分析[J]. 水道港口,2004(25):70-74.WEN L P. Remote sensing analysis on distribution and transport of suspended sediment of project of Wenzhou Shoal[J]. Journal of Waterway and Harbor,2004(25):70-74.

[7]左書華,李九發(fā),萬新寧,等. 長江河口懸沙濃度變化特征分析[J]. 泥沙研究,2006(3):68-75.ZUO S H, LI J F, WAN X N et al. Characteristics of temporal and spatial variation of suspended sediment concentration in the Changjiang Estuary[J]. Journal of Sediment Research,2006(3):68-75.

[8]谷國傳,胡方西.我國沿海近岸帶水域的懸沙分布特征[J].地理研究, 1989,8(2):1-14.GU G Z,HU F X. The characteristics of the distribution of the suspended sediments in coastal regions of China[J].Geographical Research, 1989, 8(2):1-14.

[9]熊紹隆. 潮汐河口水沙資料整編原則探討[J].東海海洋,1993(3):1-9.XIONG S L. Study on processing techniques of field observations of flow and sediment for tidal estuary[J]. Donghai Marine Science, 1993(3):1-9.

[10]李瑞杰,董德信,鄭俊,等. 近岸水流挾沙力探討[J].泥沙研究,2011(5):19-23.LI R J,DONG D X, ZHENG J,et al. Discussion on coastal sediment carrying capacity[J].Journal of Sediment Research,2011(5):19-23.

[11]李瑞杰,羅峰,周華民.水流挾沙力分析與探討[J].海洋湖沼通報,2009(1):88-93.LI R J,LUO F,ZHOU H M. Study on the flow induced sediment carrying capacity[J].Transactions of Oceanology and Limnology,2009(1):88-93.