家庭農場正在路上

朱靜

提起“家庭農場”就會讓人聯想到,這是“西方國家”發達的市場經濟體系下存在的產物,因為家庭農場是這些國家中農業生產的最主要形式。西方國家依靠這個模式把農業做大,并且培養了一批產業農民。在2013年中央一號文件中,“家庭農場”的概念首次出現,折射出中國農業發展方式的轉變。

把一家一戶的“小農”發展到家庭農場和專業大戶等的“大農”,成為了各方呼應的時代趨勢,自此家庭農場能否成為新型農村經營主體,亦是各方關注的焦點。

創新經營主體

如何理解農業生產經營體制?這需要回顧當年改革開放時期,中國在農村推行的家庭聯產承包責任制,將計劃經濟體制中的集體土地按質量和地理位置等人均分配到每家每戶,由農戶根據市場需求自主決定生產什么和生產多少。在農戶基礎經營層次上,集體經濟組織發揮統一服務功能,如興修水利等。

實踐證明,這種雙層的農業生產經營體系的動力機制是農民付出努力與獲得收益直接相對應的,有助于調動和保護農民的生產積極性,增加農產品供應,促進我國農業發展,在歷史上曾發揮了重要作用。

但是隨著中國經濟社會發展進入到了新階段,分散的小規模農戶已經無法駕馭遠離的大市場,并且與農村勞動力大量轉移和國家推進新型城鎮化之間的矛盾也越來越突出。2012年,中國農民工數量達到2.6億人,其中外出農民工達到1.6億人,他們常年不從事農業生產,但是卻擁有承包地,這可能帶來農業副業化,甚至土地撂荒,直接影響農村資源優化配置和生產率提高。

正是由于分散的小規模農戶生產無法克服的弊端,中國各地出現了越來越多的新型農業生產經營主體,如家庭農場正在成為發展現代農業的重要推動力量。

什么是家庭農場?農業部農村經濟體制與經營管理司一位負責人解釋說,家庭農場是以家庭成員為主要勞動力,從事農業規模化、集約化、商品化生產經營,并以農業收入為家庭主要收入來源的新型農業經營主體。從目前情況來看,家庭農場的發展還處于初期,要作為現代農業的突破口,還需要解決發展中存在的問題。政府進要一步推進家庭農場的作用,發展家庭農場的收益,規模,社會化,集約化程度。

中國農村合作經濟管理學會顧問劉登高說:“家庭農場是現代農業一個新的起點,它是從家庭承包、家庭經營、專業戶發展而來的,固此不應該把它們對立起來。它是企業式的行為,從家庭農場的角度來認識農業,比區分哪些是家庭農場、哪些不是要好得多。用家庭農場來概括整個農業,我覺得總概念上是好的,但是如果不認真理解的話,就會產生用家庭農場來取代承包戶、取代專業大戶的誤解。”

財政摸索支持

既然在中央文件中已經把“家庭農場”置于是創新農業經營主體的地位上,那么地方政府順時而動也應該讓家庭農場遍地開花才是。可當記者求證多個地方市縣時,得到的答案和記者預想的卻恰恰相反。

東部某市一位財政局的工作人員告訴記者:“我們這里現在沒有做家庭農場,省里也沒有這個政策。雖然一號文件出來后提到家庭農場的概念,但后來就沒有消息了,沒有后續政策,所以我們地方也就沒做起來。而且家庭農場和農業大戶還不是一個概念,對于農業大戶,我們財政有政策并給補貼資金,但是我們不清楚家庭農場該如何具體界定。如果界定不清,相關的支持政策就無法出臺。”

南方某縣農業局的一位工作人員向記者介紹,這里的農村做農業合作社比較多,主要就是為了擴大規模。但是做家庭農場很少。因為家庭農場是一家一戶在做,其中最重要的就是涉及到土地流轉,僅是土地流轉就需要10年到20年。雖然現在農村耕地拋荒現象嚴重,但是誰也不愿意把自己的地一次性租給別人,而且合同一簽就是20年,因為總要給自己留有后路,以便日后能夠隨時回來還有地種。而對于農場主來說,自己在建設農場前期,會投入大量的資金,來建設農田的基礎設施,如果合同期短,自己就無法盈利。

另外他還解釋道,即便是政府支持個人做家庭農場,但是經營農場至少需要上百畝的耕地,就會牽扯到幾十家的農戶,這就需要挨家挨戶去做工作,但是最后總有幾戶談不下來,就類似于拆遷中的“釘子戶”。因此,現在農民做家庭農場的積極性并不高。

另外一些地市的情況也類似,有的地方現在還沒有家庭農場,有的地方出現了,但也就是一兩家而已,并且在財政資金方面也沒有相應的支持。

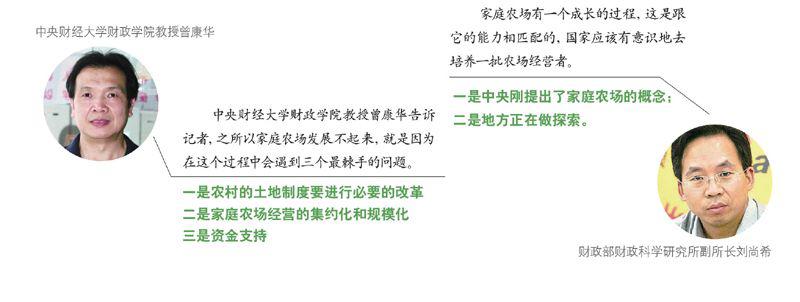

記者就這些情況采訪了財政部財政科學研究所副所長劉尚希,他認為家庭農場需要一個成長過程,這是跟它的能力相匹配的,國家應該有意識地去培養一批農場經營者。我國大部分農民的收入還不高,要發展家庭農場同時還要提倡農村合作社,服務主體是合作社,生產主體是家庭農場主,兩者合作才會成為中國特色的農業生產體系。

并且劉尚希認為,地方政府在財政上的扶持可以有也可以沒有,因為一是中央剛提出了家庭農場的概念;二是地方正在做探索。要做家庭農場首先是要農民自己愿意,另外還要有能夠經營管理家庭農場的人才,這就相當于企業家了。因為企業家要有眼光、有魄力、有能力,這在傳統的農民家庭里是沒有的。中國傳統農民的想法很簡單,就是滿足于種些口糧,能夠保護好自己的一畝三分地,其他的時間就出去打工,掙些零花錢。

“因此我認為想做家庭農場的農民是占少數的,而且需要培育,需要時間和過程。要順其自然,等到家庭農場發展起來后,可以就政策上給予一些支持,解決它在發展中的一些困難。政府要做的是扶持其成長,而不能是拔苗助長。”劉尚希說道。

中央財經大學財政學院教授曾康華告訴記者,之所以家庭農場發展不起來,就是因為在這個過程中會遇到三個最棘手的問題:一是農村的土地制度要進行必要的改革,通過土地制度改革,讓一部分種地能人能夠集中土地,使其規模耕種,這是形成家庭農場的制度保證;二是家庭農場經營的集約化和規模化,需要有強大的技術支撐,這種技術支撐不僅要求家庭農場經營者自身需要掌握現代農業生產技術,而且還需要地方政府或社會服務機構為家庭農場經營者提供技術支持;三是資金支持。由于家庭農場是一種規模化經營,需要大量的資金支持,而作為家庭農場經營者來講,自身不能提供充足的資金,一般情況下,就需要金融機構提供資金支持,必要時,還要政府財政提供資金支持。

融資門檻太高

談到中央一號文件當中提及的“資本下鄉”的問題,劉登高說:“我們的農業發展遇到的一個重大問題是資本的供求機制沒有形成,農村的資金到哪去了?我做過大量的調查,我們的儲蓄金大量來自農村,打工收入都存在了信用社,而這些儲蓄金大量地用于城市,農村資金流出是影響農業發展的根本,本來是農業資金,結果變成了房地產資金。資本下鄉主要包括兩層意思,一是財政資金大量地向農業傾斜,二是社會資金投向農業領域。農村需要兩個渠道進行融資,一是從銀行系統提供更多的優惠貸款,二是企業到農村去投資。我認為要采取自愿的原則,到農村包地農民要自愿,政府對此不要大包大攬,尊重市場供求關系。”

曾康華也表示,農業的發展是我國社會經濟發展的重要組成部分,而現階段我國農村家庭聯產承包經營責任制的生產經營模式,已經很難適應我國社會經濟發展的客觀需要,家庭農場應是我國農業發展的趨勢和方向,但要真正使家庭農場在我國成為一項農村的基本經營模式得以確立,除了在制度上要進行頂層設計外,實施家庭農場所面臨的最大困難就在于進行規模化經營所需要的資金積累。所以,可以作這樣的一種推測,如果家庭農場在今后得以大規模的發展,真正制約這種發展的瓶頸將是資金問題。從這個角度看,如果把一些閑散資本吸引到農業中去,將是今后家庭農場建設所面臨的一個關鍵問題。

融資難是比較普遍的問題,銀行的門檻永遠高過農戶能力所及的界限。記者查閱了中國農業銀行在7月份發布的《中國農業銀行專業大戶(家庭農場)貸款管理辦法》,這是國內銀行業金融機構首次針對專業大戶和家庭農場等新型農業經營主體出臺的專項貸款管理辦法。

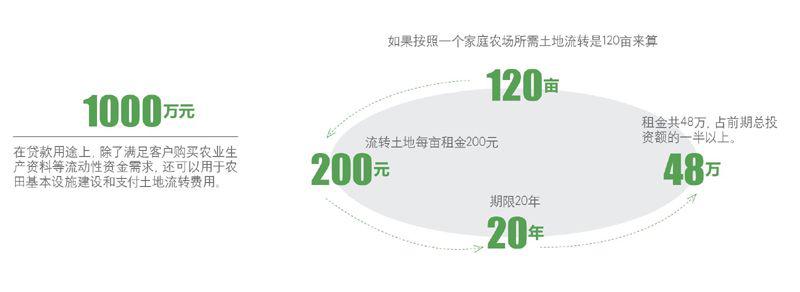

這個辦法的主要創新點是針對專業大戶和家庭農場規模化農業生產經營的大額資金需求,規定單戶貸款額度最高可到1000萬元;在貸款用途上,除了滿足客戶購買農業生產資料等流動性資金需求,還可以用于農田基本設施建設和支付土地流轉費用。

但是記者算了一筆賬,如果按照一個家庭農場所需土地流轉是120畝來算,流轉土地每畝租金200元,期限20年,租金共48萬,占前期總投資額的一半以上。僅就《辦法》中的貸款額度來看,無法滿足農戶的資金需求量。況且貸款利率能夠優惠的標準也沒有具體涉及。

有的放失

對于家庭農場的發展前景,有人認為這是中國農村經營方式的一種蛻變,也有人對此不甚樂觀,家庭農場究竟能否成為農村經營方式轉變的突破口?如果可以,路還有多遠?國外的發展模式能否對其有所借鑒?曾康華認為,雖然國外的家庭農場模式值得我國未來發展家庭農場借鑒,但由于我國社會經濟發展的水平和階段所限,更由于我國的農業生產條件與國外農業生產條件不盡相同,在具體實施過程中,要以我國基本的農業生產條件為依據,在農業發展上走具有中國特色的家庭農場之路。那這需要在實際中摸索。

據記者了解,湖北省工商局、農業廳于2013年7月23日出臺《關于做好家庭農場登記管理工作的意見》,對家庭農場的組織形式、登記類型、登記要求、名稱使用規范、經營范圍等作了明確規定,詳細說明了申請家庭農場設立登記應具備的條件。

記者為此采訪了湖北省咸寧市特產局局長趙君武,他告訴記者,咸寧市特產局對家庭農場的狀況做了幾次調研,根據本市注冊的幾個家庭農場的實際情況,了解到其發展的瓶頸問題,為今后的扶持工作做到有的放矢。

他認為,家庭農場在發展中遇到的問題,不僅是土地流轉困難和融資困難,還有我國對家庭農場缺乏有效的法律保護。比如家庭農場流轉土地在合同期內能否受法律強有力保護;承包期滿后,承租人能否依法優先獲得續租權;承包期滿后,若出租人收回承包地,能否依法補償承租人對承包地進行土地整理、水利建設等相關基礎設施的投入。

另外根據現實情況,目前土地租金非常高,武漢周邊一畝地的年流轉租金已達700元,而咸寧市咸安區的丘陵地的年租金也近200元。昂貴的租金占用了大量的流動資金,那么在新設備和新技術上的資金投入必然不足。家庭農場在經營初期一次性投入比較集中,資金需求較大,多數農場資金實力不強,加上固定資產不多,大部分投入無法通過資產抵押等方式獲取銀行貸款,制約其擴大生產規模和發展設施農業。地方政府缺乏相應的扶持政策,資金投入不足。

還有,由于中部地區人口較多,人均耕地少,湖北省人均耕地不足1畝,土地流轉需要從多人向一人集中,形成一定規模難度很大。每家每戶的土地地界明顯,在實行土地平整和機械化操作時又面臨打破原有地界而引發的糾紛。

最后農場主經營素質還需要進一步提高。大部分農場主多年從事農業生產,實踐經驗豐富,但受知識、理念等因素影響,在一些先進的農業科技和市場化經營管理理念上有明顯的短板,難以有效承擔現代農業發展重任。