堆肥預處理對麥秸與奶牛廢水混合物厭氧產沼氣的影響

陳廣銀,鮑習峰,,葉小梅,常志州*,李玉春,,周立祥 (.江蘇省農業科學院農業資源與環境研究所,江蘇省農業廢棄物資源化工程技術研究中心,江蘇 南京 004;.南京農業大學資源與環境科學學院,江蘇 南京0095)

厭氧消化產沼氣是實現秸稈資源化和減量化的重要途徑之一[1-4].由于秸稈中木質纖維素含量較高,而木質素在厭氧條件下不能被厭氧微生物分解[5],纖維素的結晶部分在厭氧條件下又很難被厭氧微生物分解破壞[6],加之秸稈 C/N比較高,導致秸稈直接厭氧發酵的生物轉化率較低、產氣緩慢、產氣周期長.為提高秸稈厭氧生物轉化率,國內外學者在秸稈預處理方面進行了大量研究[7-8].堆肥預處理因其預處理成本低、操作簡單方便、可實現秸稈厭氧發酵快速啟動等受到國內外學者的廣泛關注[9].方文杰等[10]比較了不同預處理后稻秸的產氣效果,指出堆漚作為稻秸預處理技術,不僅操作簡便且可大幅度提高其厭氧消化產氣效率.李冰冰等[11]研究表明,堆肥預處理可以提高木質纖維原料產氣中甲烷含量,最高可提高 70%.但是,高白茹等[12]研究表明,堆肥預處理并不能提高稻秸產氣量和產氣中甲烷含量,但可以提高容積產氣率,縮短產氣周期.從已有研究來看,對堆肥預處理促進木質纖維原料厭氧產沼氣的效果褒貶不一,其根源在于堆肥時間的控制上,通過優化堆肥時間達到秸稈木質纖維結構破壞與減少有機物損失的統一,還未見這方面的研究報道.

近年來,隨著奶牛養殖規模的不斷擴大,奶牛廢水的處理問題成為影響奶牛養殖業健康發展的障礙[13].奶牛廢水中氮素含量較高,C/N比較低,且含有一些易分解有機物,秸稈的C/N比較高、含水率低,將奶牛廢水與秸稈混合發酵,不但可以提高秸稈產氣,而且可以減少秸稈厭氧發酵過程中水的用量,解決了奶牛廢水的處理問題,具有很好的經濟效益和環境效益.

本研究選擇奶牛廢水與麥秸混合好氧堆肥第 0,3,6,9d的物料為原料進行厭氧消化實驗,對堆肥前后奶牛廢水與麥秸混合物料的理化特性、厭氧發酵的產氣特性、厭氧發酵前后麥秸理化特性以及物質結構的變化等進行了研究,以期確定堆肥預處理的最優時間,為秸稈沼氣工程和奶牛場廢水處理提供參考.

1 材料與方法

1.1 試驗材料

麥秸取自江蘇省農業科學院附近農田,經機器搓揉成 5~10cm 小段,風干后于通風陰涼處備用, 干物質(TS)為 87.00%,揮發性固體(VS)為88.05%,C/N 為 44.78,纖維素 37.60%,半纖維素30.70%,木質素 11.50%;奶牛廢水取自南京市江寧區奶牛養殖場,CODCr為 11120mg/L,總氮557mg/L,pH值為7.65;接種污泥來自上批秸稈厭氧發酵液,經馴化后使用,TS為 6.05%, VS為76.20%.

1.2 試驗方法

1.2.1 堆肥預處理 將小麥秸稈29kg和奶牛廢水 58kg,用尿素調節 C/N比至 25:1,混勻后移至400L長方體中轉箱中,進行堆肥試驗.在堆肥第0,3,6,9d分別取樣作為厭氧發酵實驗原料.

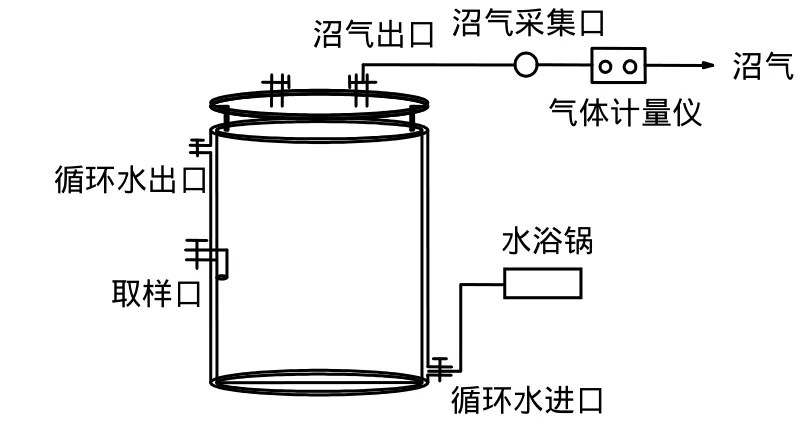

1.2.2 厭氧消化試驗 試驗在自制的有機玻璃反應器內進行,反應器總容積2.5L,有效容積1.6L,反應器示意見圖 1.在發酵罐外圍設有水浴夾套給反應器加熱,以保證發酵罐內溫度恒定.在發酵罐頂部設有出氣孔,產生的沼氣經出氣孔流經自制的氣體計量儀(精確至 1mL)后排出.在氣體取樣口處采集氣體樣品用于分析氣體成分.按照試驗方案,將稱量好的試驗原料放入發酵罐內,加入接種物,混合均勻后,通入氮氣 5min以驅趕發酵罐內的空氣,密封后于 35℃下進行厭氧發酵.每個處理3個平行,取平均值進行分析.每天測定產氣量和甲烷含量.

圖1 發酵裝置Fig.1 The diagram of anaerobic bioreactor

試驗設 4個處理,分別以奶牛廢水麥秸混合物(MS)堆肥第 0,3,6,9d的堆料為原料,分別對應于處理T1、T2、T3和T4,各處理MS的TS質量均為 104g,污泥接種量 350g,用蒸餾水將各處理初始TS濃度調節至13.87%,各處理總質量均為750g.實驗進行了 65d,當日產氣量明顯下降后停止實驗.將發酵后的MS取出,用蒸餾水清洗至洗出液無明顯顏色為止,55℃烘干,測定 TS損失率以及VS、木質素、纖維素、半纖維素、總氮(TN)、總有機碳(TOC),取少量粉碎過100目篩后用于X射線衍射(XRD)和傅里葉變換紅外光譜(FTIR)分析.

1.2.3 測定方法 以自制氣體計量儀測定日產氣量;采用GC9890A/T氣相色譜儀分析產氣中甲烷含量(TCD檢測器);用精密pH計測定pH值(雷磁 pHS-2F);纖維素、半纖維素和木質素含量采用范氏法(Van Soest)測定[14],所用儀器為意大利Velp Scientifica公司生產的FIWE-6型纖維素分析儀;奶牛廢水總氮(TN)采用過硫酸鉀氧化-紫外分光光度法,COD采用 K2Cr2O7-H2SO4滴定法[15];麥秸TS采用105℃烘24h差重法測定,VS采用550℃烘4h差重法測定、TOC采用重鉻酸鉀容量法-外加熱法,TN 采用凱氏定氮法[16];發酵前后麥秸紅外光譜和 X射線衍射的測定采用紅外光譜分析儀(Nexus 870,美國NICOLET公司)和X-射線衍射光譜儀(XTRA,瑞士ARL公司).1.2.4 數據統計 采用 SPSS 17.0進行數據統計分析.

2 結果與討論

2.1 堆肥預處理對MS理化特性和物質結構的影響

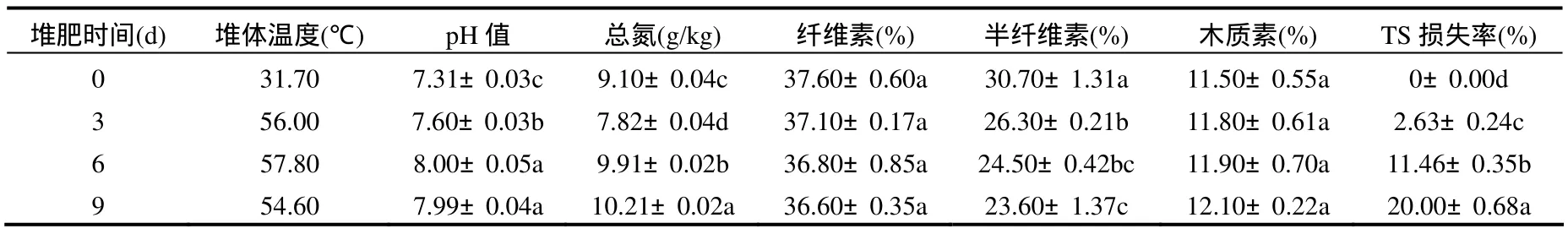

2.1.1 對MS理化特性的影響 由表1可知,實驗第3d尚處于堆肥升溫期,第6d處于堆肥高溫期,第9d已開始降溫;在堆肥前期,由于大量有機物被微生物分解利用,有機氮轉化為銨態氮,堆肥pH值隨之增加,pH值變化與溫度變化相吻合;總氮的含量先降低后增加,各處理間差異顯著,這是因為在堆肥前期,隨著大量有機氮轉化為銨態氮,導致pH值增加,反過來又促進了氮素的損失,隨著有機物大量分解,碳素損失的速度大于氮素,氮素相對被濃縮,氮素含量穩步增加;在木質素、纖維素和半纖維素中,被好氧微生物分解利用的難易程度由大到小依次為半纖維素>纖維素>木質素,結果出現半纖維素含量降幅最大,纖維素次之,而木質素相對含量還略有增加;TS損失率的結果顯示,隨著堆肥時間延長,麥秸 TS損失率不斷增加,且高溫階段加快了麥秸 TS損失,堆肥9d后TS損失達到20%,各處理間差異顯著(5%顯著水平).

表1 麥秸與奶牛廢水混合物堆肥過程中理化特性的變化Table 1 Changes of physico-chemical properties of the mixture of wheat straw and cattle wastewater during composting process

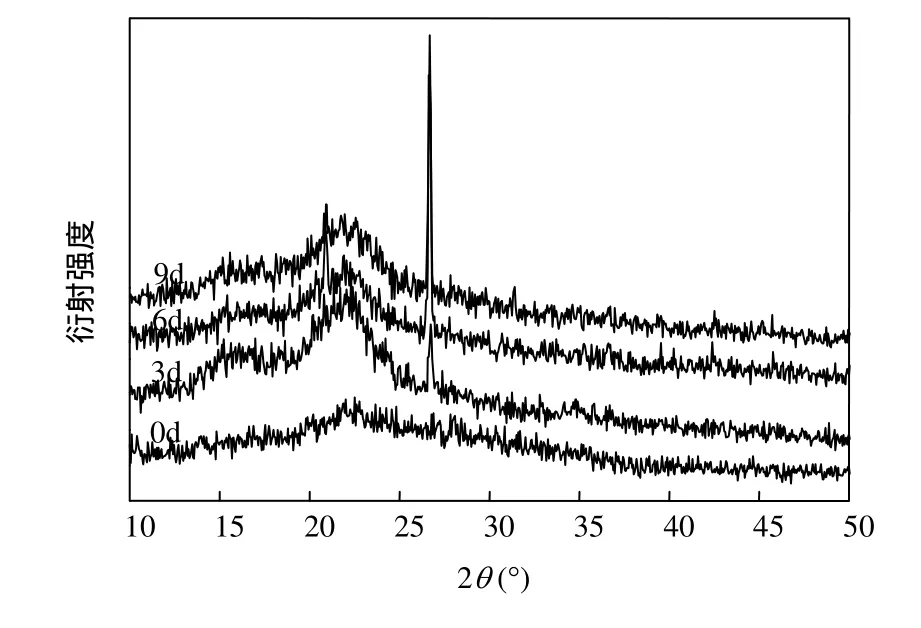

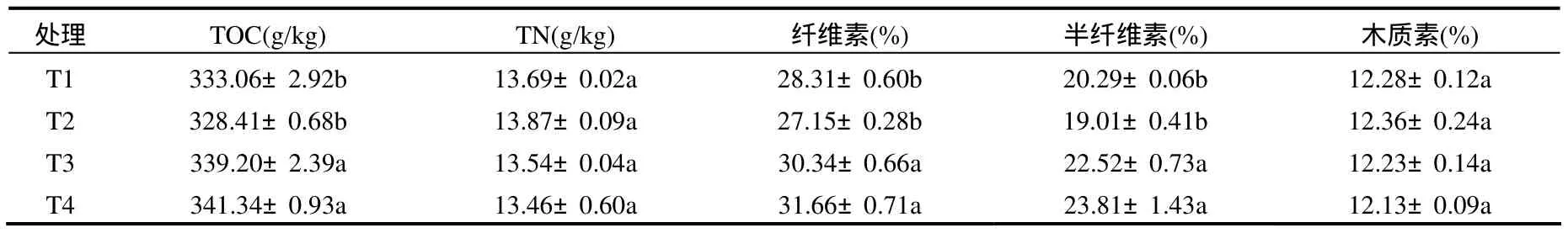

2.1.2 對MS物質結構的影響 XRD譜圖的變化:由圖 2可以看出,各處理麥秸均在 2θ=22°附近有一極大峰,這是002晶面的衍射峰,單從圖譜來說,衍射峰越明銳,晶體結晶程度越高[17].經堆肥處理后,各處理在該處的衍射峰強度均增強,表明堆肥處理后麥秸纖維素結晶區的結晶程度增加,堆肥3,6,9d的麥秸分別從堆肥前的146增加到堆肥后的271、250和238,呈先增加后緩慢降低的趨勢,這是因為堆肥前期微生物主要利用的是易分解的有機物,隨著堆肥的進行,好氧微生物開始分解破壞纖維素的結晶區.經堆肥處理后,麥秸在 2θ=26.60°左右均出現一個較強的峰,此處是SiO2的衍射強度峰,各處理在該處的峰強度由高到低依次為 T4>T3>T2,隨著堆肥時間的延長峰強度增強,這可能是因為隨著好氧微生物對麥秸有機物的分解破壞,麥秸中部分膠結于有機物中的硅酸鹽類物質受到破壞,且堆肥時間越長硅酸鹽類物質受破壞的程度越大,這與麥秸 TS和VS損失率的結果一致.

圖2 堆肥過程中麥秸XRD譜圖的變化Fig.2 X-ray diffraction patterns of wheat straw obtained before and after composting

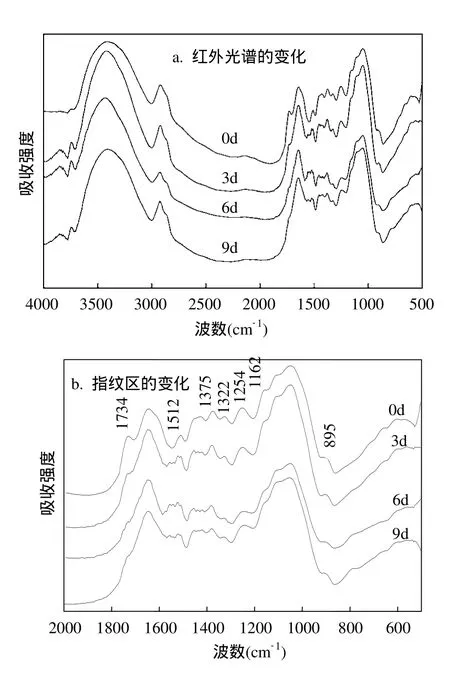

FTIR譜圖的變化:由圖 3可知,堆肥前后,麥秸的紅外光譜骨架結構基本一致,只是某些官能團的吸收峰強度發生了較大變化.堆肥處理后,在1734cm-1附近的吸收峰強度隨著堆肥時間的延長減弱,該處是半纖維素中未鍵和的C=O伸縮振動吸收峰,表明堆肥處理后半纖維素的含量降低,這與常規分析的結果一致(表 2).在 1509~1515,1375,1322,1254,1162cm-1處的吸收峰強度均減弱,且吸收峰強度隨著堆肥時間的延長減弱.1509~1515cm-1是木質素中苯環的骨架伸縮振動峰,1375cm-1是纖維素中 C—H的變形振動峰,1322cm-1是纖維素 C—H振動峰和丁香基衍生物中 C—O振動峰,1254cm-1木質素中紫丁香基芳香環和 C—O的伸縮振動峰,1162cm-1是纖維素和半纖維素中 C—O—C振動峰[18-20],結合常規分析的結果,推斷在堆肥過程中,麥秸木質纖維結構受到破壞,組成木質纖維素的官能團結構和組成發生了變化,結果出現纖維素含量略有降低,木質素含量稍有增加,而相應的特征官能團卻有所降低.895cm-1是纖維素中C—H彎曲振動峰,堆肥處理后,各處理在該處的吸收峰強度均不同程度增加,以堆肥3d的麥秸最強,結合XRD的結果,推斷該處可能是纖維素結晶區某些官能團的特征吸收峰.

圖3 堆肥過程中麥秸FTIR譜圖及其指紋區的變化Fig.3 FTIR spectra patterns and fingerprint region of FTIR spectra of wheat straw obtained before and after composting

2.2 堆肥預處理對MS厭氧消化特性的影響

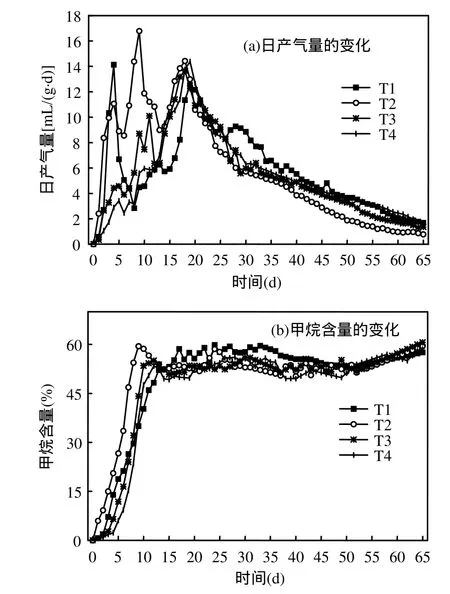

2.2.1 對產氣特性的影響 本試驗選取堆肥第0,3,6,9d的物料為原料進行厭氧消化實驗,厭氧發酵過程中麥秸日產氣量的變化見圖 4(a).可以看出,各處理日產氣量的變化趨勢相似,均為先增加后降低.T1在實驗第4,19d出現2個產氣高峰,峰值分別為 14.13,12.55mL/g,之后產氣不斷下降;T2在實驗第4,9,18d出現3個產氣高峰,峰值分別為 11.06,16.78,12.55mL/g;T3在實驗第 11,18d出現 2個產氣高峰,峰值分別為 10.10,13.75mL/g;T4在實驗第18d出現一個產氣高峰,峰值為 14.38mL/g.可以看出,隨著堆肥時間的延長,MS產氣高峰出現的時間逐漸后延,產氣峰值先增加后降低,這是因為適當的堆肥可以破壞麥秸木質纖維結構,有利于厭氧微生物利用,但堆肥時間過長會消耗過多的易分解有機物,不利于厭氧微生物利用.試驗后期,T2日產氣量下降的速度顯著高于其他處理(P=0.0001),T1、T2、T3和T4累積產氣量達到總產氣量80%需要的時間分別為42,34,40,43d,堆肥3d和6d麥秸的厭氧產氣速率較對照分別提前了 8d和 2d,但堆肥時間太長反而降低了產氣速率,這主要與好氧微生物消耗了過多的麥秸有機物有關.

圖4 厭氧發酵過程中日產氣量和甲烷含量的變化Fig.4 Changes of daily biogas yield and methane content during anaerobic digestion

厭氧發酵過程中,甲烷含量的變化見圖 4(b).可以看出,各處理甲烷含量的變化趨勢相似,均為發酵前期迅速增加,之后穩定在 50%~60%之間.實驗第16~41d,T1的甲烷含量高于其他處理5個百分點,T2、T3和T4間差異不顯著(P=0.7036),這可能與堆肥預處理消耗了部分易分解有機物有關,具體原因有待于進一步研究.實驗結束時,T1、T2、T3和 T4的平均甲烷含量分別為50.64%、49.59%、49.99%和50.02%,各處理間差異不顯著(P=0.3681).

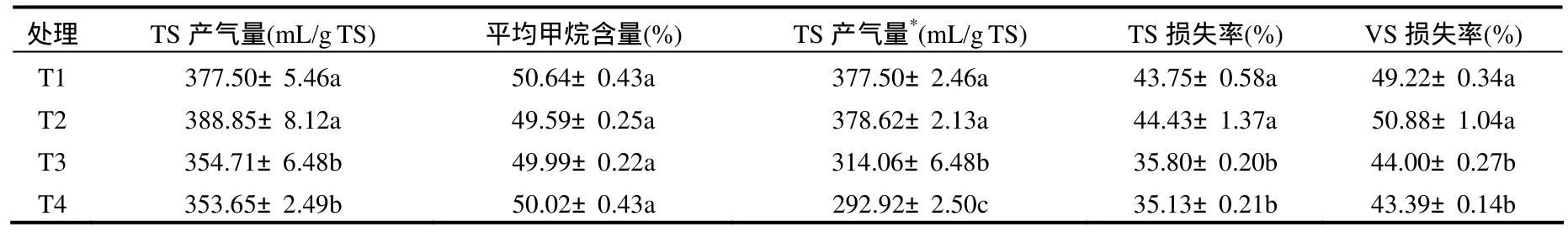

由表2可見,T1、T2、T3和T4的累積產氣量分別為377.50、388.85、354.71和353.65mL/g,T2、T3、T4的累積產氣量分別為T1的103.01%、93.96%和 93.68%,T1、T2與 T3、T4間差異顯著,T1、T2間以及T3、T4間差異不顯著,可以看出,堆肥預處理對提高麥秸產氣量并無明顯促進作用,堆肥時間太長反而會降低麥秸產氣量;考慮到堆肥預處理過程中麥秸干物質的損失,將其折算后,T1、T2、T3和 T4的累積產氣量分別為377.50、378.62、314.06 和 292.92mL/g,T2、T3、T4的累積產氣量分別為T1的100.30%、83.19%和77.59%,堆肥6d和9d麥秸的TS產氣量顯著低于未堆肥和堆肥3d的麥秸,堆肥預處理并不能提高麥秸的產氣量,堆肥時間太長還會降低麥秸的產氣能力,這和高白茹等[12]的研究結果一致.TS和VS損失率的變化趨勢相同,均隨著堆肥時間的延長先增加后降低,這是因為用于厭氧發酵實驗的物料是堆肥第0,3,6,9d的奶牛廢水與麥秸混合料,堆肥過程中大量易分解有機物(如淀粉、糖類、粗蛋白等)被好氧微生物分解利用,堆肥時間越長,物料中易分解有機物被分解的程度越大,可被厭氧微生物分解利用的有機物越少,結果出現堆肥時間越長物料厭氧發酵后TS和VS損失率越小.

2.2.2 對厭氧發酵后麥秸理化性狀的影響 由表3可以看出,厭氧發酵后,麥秸的有機碳、纖維素和半纖維素含量均大幅降低,總氮含量大幅增加了50.43%,木質素含量增加了6.78%,這是因為木質素的分解是需要分子氧的,其在厭氧發酵過程中幾乎不被分解[5],麥秸中的木質素相對被濃縮;T2~T4麥秸中有機碳、纖維素和半纖維素含量均緩慢增加,總氮和木質素含量緩慢下降,這與堆肥預處理消耗了較多的易分解有機物有關,且堆肥時間越長,易分解有機物被消耗的越多,導致厭氧發酵時可被厭氧微生物分解利用的有機物相對較少,有機碳、纖維素和半纖維素的分解率降低,這與產氣的結果一致;堆肥預處理使木質素大分子變為小分子,雖然木質素含量變化不大,但木質素的形態發生了較大變化,堆肥后的麥秸厭氧發酵時,木質素碎片進入厭氧發酵液中,結果出現T4中木質素最低,T2中木質素含量最高的現象,各處理間差異不顯著.從沼渣綜合利用的角度看,堆肥預處理 3d的效果最好,但各處理間差異并不顯著.

表2 各處理產氣結果Table 2 Gas data of the experiment

表3 厭氧發酵后麥秸理化特性的數據Table 3 Datas of physico-chemical properties of wheat straw obtained after anaerobic digestion

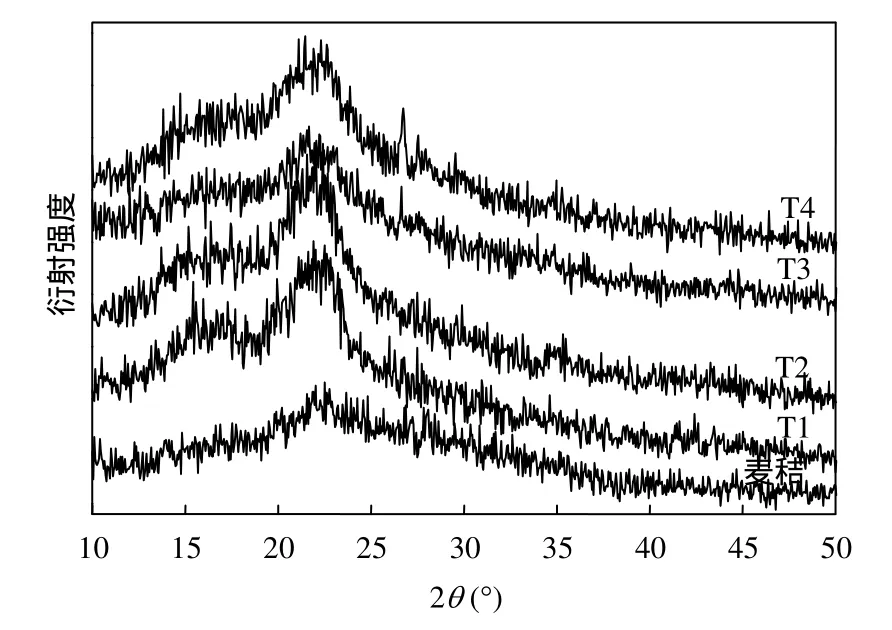

圖5 厭氧發酵前后麥秸XRD譜圖變化Fig.5 X-ray diffraction patterns of wheat straw obtained before and after anaerobic digestion

2.2.3 對厭氧發酵前后麥秸 XRD譜圖的影響 圖5是麥秸和堆肥預處理0,3,6,9d的MS經厭氧發酵處理后沼渣的 XRD 譜圖.可以看出,麥秸(T1)厭氧發酵后,結晶區的衍射峰強度明顯增強,在 2θ=22°附近的吸收峰強度從原料麥秸的146增加到發酵后的251,這是因為纖維素的結晶區在厭氧條件下很難被厭氧微生物分解破壞,是影響秸稈厭氧生物轉化的一大障礙因子.厭氧發酵后,T2~T4結晶區的衍射峰強度均不同程度增強(與圖2相比),這與T1的變化相似;在T2、T3和 T4中,厭氧發酵后的麥秸纖維素結晶區的衍射峰強度以 T2最高,這與其堆肥預處理時間較短以及厭氧發酵過程中較高的TS損失率有關.

3 結論

3.1 堆肥預處理造成麥秸干物質大量損失,隨著堆肥時間的延長,干物質損失率呈現增加的趨勢,堆肥 9d后麥秸干物質損失率高達 20%,堆肥0,3,6,9d麥秸TS損失率差異顯著,堆肥后麥秸纖維素結晶程度增強.

3.2 堆肥預處理后麥秸產氣速率和產氣峰值均增加,T2、T3累積產氣量達到總產氣量80%需要的時間較對照分別提前了8d和2d,T2產氣峰值較對照增加了2.65mL/d,但堆肥9d麥秸產氣速率和產氣峰值反而降低.

3.3 堆肥預處理并不能提高麥秸的產氣量和甲烷含量,由于堆肥造成麥秸干物質大量損失,堆肥3,6,9d后其 TS產氣量僅為對照的 100.30%、83.19%和77.59%,各處理間甲烷含量差異不顯著(P=0.3681),堆肥后麥秸的可生物降解性降低,厭氧發酵后TS和VS損失率均隨堆肥時間的延長降低.因此,從提高麥秸厭氧產氣量的角度看,堆肥預處理不適合作為麥秸的預處理方式,但是對加快反應器啟動,提高麥秸產氣速率有一定的促進作用,以堆肥處理3d的效果最好.

[1]Chen G Y, Chang Z Z, Ye X M. Feasibility of anaerobic batch co-digestion of peat and rice straw for biogas production [J].Fresenius Environmental Bulletin, 2011,20(10a):2776-2784.

[2]Kaparaju P, Serrano M, Angelidaki I. Effect of reactor configuration on biogas production from wheat straw hydrolysate[J]. Bioresource Technology, 2009,100:6317-6323.

[3]Wang G, Gaval H N, Skiadas I V, et al. Wet explosion of wheat straw and codigestion with swine manure: Effect on the methane productivity [J]. Waste Management, 2009,29:2830-2835.

[4]梁越敢,鄭 正,汪龍眠,等.干發酵對稻草結構及產沼氣的影響[J]. 中國環境科學, 2011,31(3):417-422.

[5]Komilis D P, Ham R K. The effect of lignin and sugars to the anaerobic decomposition of solid waste [J]. Waste Management,2003,23:419-423.

[6]陳廣銀,鄭 正,常志州,等.不同氮源對麥稈厭氧消化過程的影響 [J]. 中國環境科學, 2011,31(1):73-77.

[7]焦翔翔,靳紅燕,王明明.我國秸稈沼氣預處理技術的研究及應用進展 [J]. 中國沼氣, 2011,29(1):29-33.

[8]孫 然,冷云偉,趙 蘭,等.秸稈原料預處理方法研究進展 [J].江蘇農業科學, 2010(6):453-455.

[9]Zhong W Z, Zhang Z Z, Luo Y J, et al. Effect of biological pretreatments in enhancing corn straw biogas production [J].Bioresource Technology, 2011,102(24):11177-11182.

[10]方文杰.堆漚預處理提高稻草厭氧消化產氣量的實驗研究與機理探討 [D]. 北京:北京化工大學, 2007.

[11]李冰冰,肖 波,胡智泉,等. 堆肥預處理對生物質厭氧消化特性的影響 [J]. 安徽農業科學, 2010,38(20):10848-10851.

[12]高白茹,常志州,葉小梅,等.堆肥預處理對稻秸厭氧發酵產氣量的影響 [J]. 農業工程學報, 2010,26(5):251-256.

[13]Dareioti M A, Dokianakis S N, Stamatelatou K, et al. Exploitation of olive mill wastewater and liquid cow manure for biogas production[J]. Waste Management, 2010,30(10):1841-1848.

[14]楊 勝.飼料分析及飼料質量監測技術[M]. 北京:北京農業大學出版社,1983.

[15]國家環境保護總局.水和廢水監測分析方法 [M]. 4版.北京:中國環境科學出版社, 2002.

[16]鮑士旦.土壤農化分析 [M]. 3版.北京:中國農業出版社,2000:30-110.

[17]劉粵惠,劉平安.X射線衍射分析原理與應用 [M]. 北京:化學工業出版社, 2003.

[18]Schultz T P, Glasser W G. Quantitative structural analysis of lignin by diffuse reflectance Fourier transform spectrometry [J].Holzforschung, 1986,40(Suppl):37-44.

[19]吳景貴,曾廣賦,汪冬梅,等.玉米葉片殘體腐解過程的傅里葉變換紅外光譜研究 [J]. 分析化學, 1997,25(12):1395-1400.

[20]Pandey K K, Pitman A J. FTIR studies of the changes in wood chemistry following decay by brown-rot and white-rot fungi [J].International Biodeterioration and Biodegradation, 2003,52:151-160.