風濕性心臟病伴發心房纖顫23例臨床分析

范亞妮,孟變濤 (陜西省蒲城縣第二醫院,陜西 蒲城 715500)

風濕性心臟病是由風濕熱病菌引起的,主要是A型溶血性鏈球菌感染,累及到心臟瓣膜而引起的心臟病變,屬于自身免疫缺陷型疾病。好發于冬春季節,寒冷、陰暗潮濕的環境下,青壯年就可累及[1]。表現為心悸、呼吸加快急促,甚至端坐呼吸、體質下降、食欲淡漠、二尖瓣面容、心絞痛等。房顫即心房纖顫,心房跳動的次數可達300~600次/min,其跳動頻率快且無規則,心房的結構發生改變,使其原有的舒縮功能發生障礙,并且會引起冠心病、高血壓、心力衰竭、血栓等并發癥,嚴重時危及生命。我院研究分析23例風濕性心臟病伴發房顫的患者的臨床特點,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料:回顧性分析2012年5月~2012年11月我院心內科收治的23例風濕性心臟病伴發房顫的患者(試驗組)和23例正常竇性心律的患者(對照組),試驗組中男13例,女10例,年齡為20~70歲,平均(45.1±2.2)歲。其中5例冠心病患者,4例高血壓患者,8例心肌缺血,4例冠狀動脈狹窄的患者,2例左心房肥大。對照組中男16例,女7例,年齡20~70歲,平均(45.23±1.2)歲。其中6例冠心病患者,7例高血壓患者,6例心肌缺血患者,1例冠脈狹窄患者,3例左心房肥大患者。兩組患者在年齡、性別、病史上差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法:試驗組和對照組患者均處于安靜、放松、平躺靜臥的狀態下。試驗組患者根據病史進行定期的X線、心電圖、超聲心電圖檢及血管造影等操作;對照組也進行X線、心電圖、超聲心電圖檢查及血管造影等操作。統計資料,并以對照組結果為參考,研究分析試驗組患者的臨床特點。

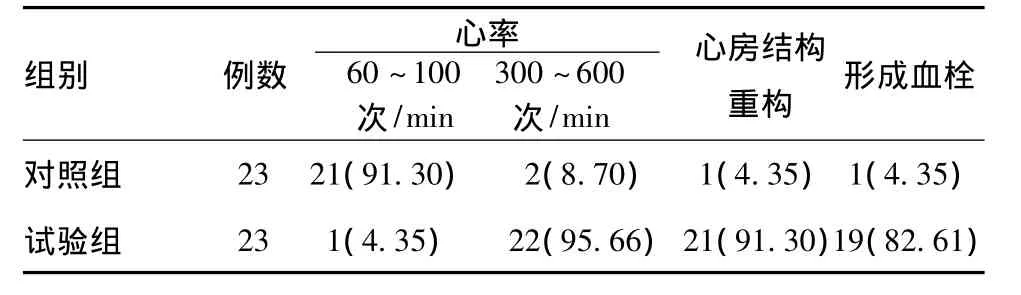

1.3 觀察指標:正常人心臟跳動60~100次/min,而心房顫動患者心臟跳動可達300~600次/min。根據心電圖、超聲心電圖的圖像資料可判斷心房結構是否發生改變,根據血管造影可判斷有無血栓形成。

2 結果

2.1 患者心率、心房結構、血栓的變化:23例風濕性心臟病伴發房顫患者心率達300~600次/分的人數較竇性心律患者高87.59%,心房結構發生改變的人數較竇性心律患者高86.95%,形成血栓的人數較竇性心律患者高78.26%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 23例患者心率、心房結構、血栓的變化[例(%)]

3 討論

風濕性心臟病目前在我國發病率逐年下降,但伴發房顫的患者卻逐年呈上升趨勢且并發癥多。風濕性心臟病主要由A型溶血性鏈球菌感染引起,當自身免疫力下降時發病率會升高,受氣候、飲食、生活習慣等因素影響,尤其是青壯年[2]。臨床上表現為心悸、端坐呼吸、體質下降、食欲淡漠、二尖瓣面容等。房顫即心房纖顫,是由于心房內大折返通路的形成所造成,其心房激動次數大于心室激動次數,可達300~600次/min。心房結構重構尤以左心房突出,心電圖顯示正常P波消失,帶之連續的大鋸齒狀撲動波。此外還會引起冠心病、高血壓、心力衰竭、血栓等并發癥。因而研究風濕性心臟病伴發房顫的臨床特點日前已成為我院心內科研究科目的重點之一。

我院進行的實驗中,兩組患者分別進行X線、心電圖、超聲心電圖檢查、血管造影等操作,統計每組患者的心率、心房結構、血栓形成情況。試驗結果顯示,對照組患者心律為60~100次/min,無心房重構和血栓形成;而試驗組患者心率達300~600次/min,心房結構發生改變,形成血栓。

綜上所述,23例風濕性心臟病伴發房顫患者的第一心音絕對不齊、心房結構重構、心房內形成血栓、心率加快,根據其臨床特點應早期及時發現,并采取相應的治療措施,減少死亡率。

[1] 于 環,曾麗華.瓣膜置換術同期行射頻消融術治療風濕性心臟病合并房顫的術后護理[J].現代臨床護理,2012,11(8):55.

[2] 張國報,喬 剛,趙小娟,等.風濕性心臟病手術3個瓣膜同時置換的臨床經驗[J].陜西醫學雜志,2012,41(10):1331.

[3] 侯鑫磊.風濕性心臟病合并心房顫動術中射頻消融治療的臨床療效分析[J].中外醫療,2012,31(20):30.