上海市質量發展規劃(2011-2020年)(上)

編者按

2013年1月1日,上海市政府以滬府發(2013)1號文的形式正式發布“《上海市質量發展規劃(2011—2020年)》”,這是本市貫徹落實“十八大”精神,在“創新驅動、轉型發展”過程中,追求質量和效益的重要戰略舉措。為此,本刊將分上、下兩期刊登《規劃》全文。

為深入貫徹落實科學發展觀,推動“創新驅動、轉型發展”,提高上海總體質量水平,根據國務院印發的《質量發展綱要(2011-2020年)》(國發〔2012〕9號)要求,結合本市實際,編制本規劃。

一、質量發展現狀

自《上海市質量振興實施計劃》于1997年實施以來,本市質量工作協調機制基本形成,質量法制建設不斷完善,質量基礎建設逐步夯實,質量發展環境日趨優化,企業質量主體意識逐步增強,總體質量水平穩中有升。

——產品質量方面。2010年,本市制造業質量競爭力指數位居全國第一,產品質量國家監督抽查合格率從1995年的82%上升為91.9%,高于全國平均水平4.3個百分點。采用國際標準和國外先進標準的重點產品從1995年的6917項增至19337項,其中汽車、鋼鐵、船舶、電子信息等重點產品采標率達90%以上。

——工程質量方面。建設工程質量總體受控,重大工程項目一次驗收合格率100%。

——服務質量方面。在服務業規模和能級不斷提升的同時,服務質量水平也不斷提高。至2010年,先后在金融、旅游等服務領域制定各類地方標準48項,創建國家級及市級服務業標準化示范區21個,開展服務標準化示范試點40項,服務名牌數量累計201項。

但是,本市總體質量水平與國際一流仍有差距,質量工作還存在一些薄弱環節,質量安全監管能力需進一步提高,質量政策法規需進一步完善,質量誠信意識需進一步強化,質量責任需進一步得到落實,企業質量基礎管理需進一步增強,新興業態的質量問題需進一步解決等。

未來十年,上海將面臨加快推進“四個率先”、加快建設“四個中心”和社會主義現代化國際大都市的重要機遇期。這一時期,本市環境約束及資源供給將日益趨緊,勞動力等傳統發展要素將逐步弱化,質量、技術成為促進本市發展方式創新轉變、產業結構轉型升級的重要基礎。隨著國際化進程的加快,本市參與國際市場競爭的深度和廣度將明顯提升,質量、品牌成為城市核心競爭力的重要內容。在建成小康社會的進程中,人民群眾對提升生活品質的需求更為迫切,質量、安全成為改善民生、維護穩定的基本要求。面對新形勢、新挑戰,圍繞經濟社會發展大局,促進質量發展,全面提升上海總體質量水平成為我們的戰略選擇。

二、質量發展指導思想、主要任務和發展目標

(一)指導思想

以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,堅持“質量是上海的生命”指導方針,將質量發展作為本市“創新驅動、轉型發展”的重要戰略舉措,完善質量工作機制,強化質量法治,落實質量責任,創新質量文化,把上海打造成具有國際競爭力的質量高地。

(二)主要任務

1.實施“三大戰略”。圍繞構建現代服務業為主、戰略性新興產業引領、先進制造業支撐的新型產業體系,全面實施“以質取勝”“品牌發展”和“標準引領”三大戰略。引導企業運用先進質量管理理念、方法和工具,實現管理創新,提升產品和服務質量水平;促進企業自主開發核心技術,加強自主品牌建設,提升上海品牌國際聲譽;鼓勵企業積極采用國際標準和國外先進標準,加強科技創新成果與標準的緊密結合,提升上海在國家、國際標準化活動中的地位,充分發揮標準在經濟社會發展中的技術支撐作用。

2.完善質量工作體制機制。完善符合社會主義市場經濟發展要求、具有上海特點的質量管理體制。進一步明確企業、社會中介組織、政府部門各自的質量責任,優化市場調節、企業主體、行業自律、政府監管、社會參與的質量工作格局。充分運用經濟、法律、行政等手段維護質量安全,廣泛開展“質量強區、質量興企”活動,形成全社會齊抓共管的良好氛圍。

3.推進質量法治建設。加快完善本市與經濟社會發展要求相適應的質量法規體系,堅持運用法律手段解決質量發展中的突出矛盾和問題。加強質量執法隊伍建設,提高執法人員的專業素質和執法水平,依法嚴厲打擊質量違法行為,切實維護市場經濟秩序。加強質量法制宣傳與普及教育,形成學法用法、誠信守法的良好環境。

4.加快質量人才培養。建立適應經濟社會發展和企業管理需求的質量人才培養機制。健全專業教學與崗位培訓相結合的質量教育制度,完善質量職(執)業資格制度,落實企業各級質量人員職責,實行質量人才激勵制度,持續提高質量從業人員的綜合素質。加強質量研究機構和質量教育學科建設,深入開展質量管理理論研究,造就一批理論與實踐優勢兼備、研究造詣較深的質量領域專家和學科帶頭人。

(三)發展目標

專欄1:企業質量管理水平及誠信要求(2015年)

專欄2:先進制造業和戰略性新興產業質量發展目標(2015年)

到2020年,建設質量高地取得明顯成效。企業質量管理及誠信水平提高,質量競爭優勢充分體現,質量基礎作用充分發揮,質量安全有序可控,社會質量意識顯著提升,總體質量達到或接近國際先進水平。

1.產品質量:到2020年,產品質量安全可靠,結構更趨合理,性能更趨完善,附加值大幅提升,產品質量總體水平全國領先,在消費生產領域、先進制造業及戰略性新興產業等方面培育形成一批具有較強競爭力的自主品牌,名牌產品在上海經濟增長中的份額和比重不斷提高。

到2015年,產品質量安全和發展的具體目標:

——工業產品。質量競爭力指數、國家監督抽查合格率穩定在全國前列,質量損失率低于全國平均水平,強制性產品認證實現全覆蓋,重點行業、重點產品采標率達到95%以上。

——食用農產品和食品。農業標準化生產普及率超過80%,主要食用農產品質量安全抽檢合格率穩定在96%以上。50%以上食品生產企業達到HACCP認證要求,食品質量抽檢合格率達到95%以上,重點食品質量安全狀況保持穩定良好。

2.工程質量:到2020年,建設工程質量水平全面提升,重大工程質量創優率穩步上升,建筑行業實現從高消耗、高排放向綠色低碳和集約化發展轉變。

到2015年,工程質量安全和發展的具體目標:

對建設工程實行全方位、全過程、全覆蓋監管,大力推進工程質量安全標準化建設,質量水平穩中有升,工程質量通病治理取得明顯成效。確保重大工程項目一次驗收合格率100%,獲魯班獎、白玉蘭獎、市優質結構、市優質工程等獎項的項目數量穩中有升。無重大工程質量事故發生,工程質量投訴率穩步下降,結構性建筑材料監督抽查合格率穩步上升。

3.服務質量:到2020年,服務業標準化建設深入推進、服務質量綜合評價體系基本建立,供應鏈質量管理不斷加強,質量水平及顧客滿意度顯著提升,培育形成一批具有自主知識產權和國際影響力的知名服務品牌。

到2015年,服務質量發展的具體目標:

——支柱服務業。金融服務、航運物流、現代商貿、文化創意、信息服務、旅游會展等支柱服務業的服務質量接近國際先進水平,服務標準覆蓋率達到90%,品牌價值和國際競爭力大幅提升,顧客滿意度達到80以上。

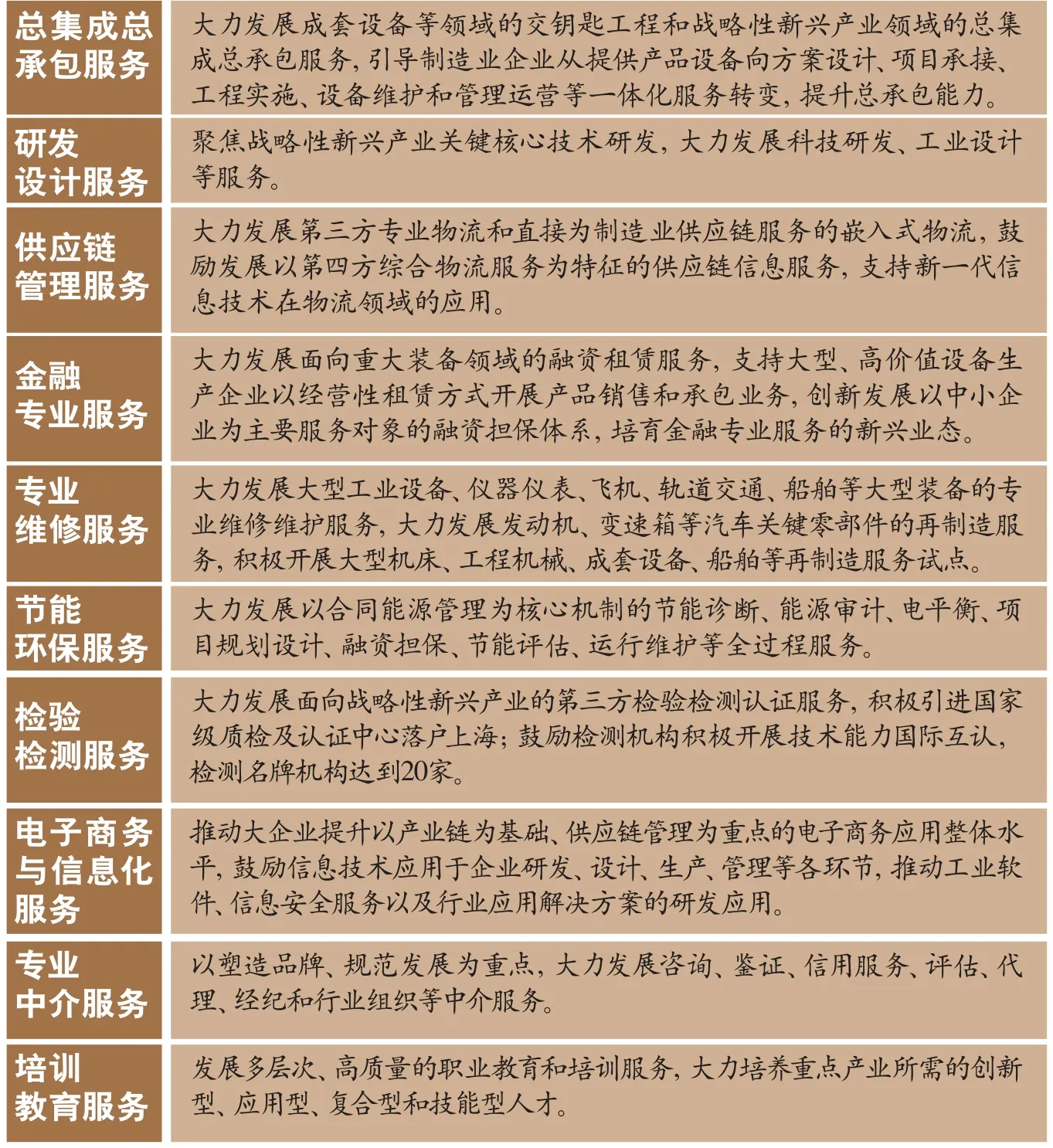

——新興服務業。科技服務、設計、電子商務、數字出版、專業服務、節能環保服務等新興服務業的服務質量水平顯著提升,標準體系逐步建立健全,創新能力不斷提高,顧客滿意度達到75以上。

——社會服務業。教育培訓、醫療保健、體育產業、家庭服務等社會服務業的服務質量保持全國領先水平,標準體系逐步建立健全,先進質量管理方法不斷推廣應用,顧客滿意度達75以上。

專欄3:支柱服務業質量發展目標(2015年)

專欄4:部分新興服務業和社會服務業質量發展目標(2015年)

4.人居質量:到2020年,交通運輸、居住環境、生態環境等明顯改善,資源節約型、環境友好型城市的建設目標基本實現,家園更加生態宜居、生活更加優質便捷。

到2015年,人居質量發展的具體目標:

——交通運輸。實現市民“45、60、90”出行效率目標,即中心城內出行平均時間不超過45分鐘,郊區新城60分鐘可達市中心區(崇明縣除外),長三角核心區主要城市(泰州、舟山、臺州等城市除外)90分鐘可達上海。全市交通運輸行業能耗增幅力爭低于同期國民生產總值的增幅水平,能耗年均增幅比“十一五”期間下降1-2個百分點,地面交通正點率達到80%以上,窗口服務規范100%建標,4A級以上窗口達標率70%。中心城區高峰時段軌道交通發車間隔最長不超過6分鐘,列車運行正點率達到98%以上。

——居住環境。結合基礎設施建設、新城建設、舊區改造和新農村建設,推進大型公共綠地、楔形綠地以及新城、小城鎮和大型居住區綠地建設,基本建成外環綠帶工程,啟動郊環綠帶、中心城區林蔭大道等建設工程,加大老公園改造力度。到2015年,新建綠地5000公頃,建成區綠化覆蓋率達到38.5%。滿足市民多層次生活需求,大力發展家政服務、社區服務、家庭用品配送等家庭服務業,培育形成一批模式創新、服務優質、內容豐富的品牌連鎖家庭服務企業。進一步深化醫療衛生服務體系,通過實施“5+3+1”工程,在郊區引進優質醫療資源,按照每年新增5萬~10萬居住人口增設1家社區衛生服務中心的標準,不斷完善社區服務網絡。

——生態環境。中心城區環境質量得到鞏固并進一步提升,重點地區環境污染矛盾得到緩解,郊區和農村環境逐步改善。主要環境質量指標進一步提高,空氣質量優良率保持在90%左右,地表水環境功能區達標率達到80%以上,森林覆蓋率達到15%。飲用水安全得到基本保障,集中式飲用水水源地水質達標率達到90%以上;污水、固體廢物收集處置能力和水平達到國內先進水平,城鎮污水處理率達到85%以上,污水處理廠污泥處理率達到85%以上,人均生活垃圾處理量減少率達到20%以上,生活垃圾無害化處理率達到95%以上。

(未完待續)