針灸治療缺血性中風效果觀察

杜文華 陳 琳

北京市昌平區華一醫院,北京 102208

缺血性中風即腦梗死,是老年人的常見病、多發病。臨床呈“五高”特點,即發病率高、死亡率高、后遺癥率高、并發癥率高、復發率高,嚴重影響老年人的健康和生活質量,也給家庭和社會帶來嚴重負擔。治療腦梗死不僅要治療腦缺血,改善缺血性病理基礎,消除危險因素,還要盡量減輕患者的神經功能缺損程度,使其肌力和肌張力得到修復,更好地改善患者的生存質量,我院西藥結合中醫針灸治療腦梗死具有很大優勢,尤其對減輕后遺癥和并發癥更為突出,臨床上治療多例患者均取得了較好的療效。為了進一步明確針灸在中西醫結合治療缺血性中風中的作用,筆者做了如下的研究,現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2012年4月~2012年8月我院住院的急性腦梗死患者60例,將其隨機分成治療組(30例)和對照組(30例),均為急性中風(腦梗死)患者,意識清楚。其中,男41例,女19例;年齡42~68歲,平均60歲;發病時間最短8 h,最長10 d;單肢癱34例,偏側癱26例,共計患肢74只,其中肌力0級15只,1級29只,2級30只;肌萎縮、肌張力偏高15例,伴頭暈51例,言語謇澀或不語51例,口角歪斜伴流涎30例,偏身感覺異常41例。兩組患者性別、年齡、病程等一般情況比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例納入標準

①急性發病(發病2周以內)。②符合2010年中華醫學會神經病學分會腦血管病學組制訂的《中國急性缺血性腦卒中診治指南2010》腦梗死診斷標準[1];經頭顱CT 或MRI 檢查確診,發病24 h 內入院接受治療。③符合中醫國家中醫藥管理局腦病急癥科研協作組《中風病中醫診斷療效評定標準》(試行,1995年),診斷為中風病中經絡,證型為肝陽暴亢、風火上擾;痰熱腑實、風痰上擾;陰虛風動;風痰瘀血、痹阻脈絡;氣虛血瘀;風火上擾清竅證。④無意識障礙。

1.3 排除標準

①短暫性腦缺血發作;②中風病中臟腑或伴有意識障礙;③合并有肝、腎、造血系統和內分泌系統等嚴重原發性疾病,精神病患者;④影像學檢查疑為出血性梗死;⑤生命體征不穩定。

1.4 治療方法

1.4.1 對照組 采用西醫常規治療。操作方法:阿司匹林100 mg,每日1次口服;阿托伐他汀鈣20 mg,每晚口服1片;奧扎格雷鈉80 mg 加入0.9%氯化鈉溶液100 mL 靜脈滴注,2次/d,連用14 d。伴有感染、糖尿病、高血壓、冠心病,根據病情酌情給予抗感染、降糖、降壓、擴冠狀動脈等治療,有電解質紊亂者及時糾正。

1.4.2 治療組 在對照組的基礎上,結合針灸治療。操作方法:面部取四白(雙側)、水溝,水溝行雀啄針法,要求眼球濕潤為度;上肢取患側肩髃、曲池、尺澤、手三里、四瀆、外關、合谷透三間;下肢取髀關、伏兔、陰市、血海、足三里、陽陵泉、陰陵泉、懸鐘、三陰交、太溪、太沖;腹部取盲俞(雙側)、天樞(雙側),失語者加上廉泉、通里、豐隆、金津(放血)、玉液(放血);口歪者加內地倉、夾承漿、禾髎;感覺障礙加頭針頂顳后斜線;共濟運動障礙加頭針枕下旁線、天柱穴,抬肩困難,加肩貞;頭痛眩暈,加太沖、風池。中等強度刺激,留針30~40 min,每日1次,10次為1個療程。

1.5 療效判定標準

1.5.1 神經功能缺損評分標準 根據美國國立衛生研究所神經功能缺損評分(The United States National Institute of health stroke scale,NIHSS)法對兩組患者治療前、后神經功能進行評分。根據神經功能缺損分值的改變以及病殘程度的分級進行療效判斷。評分標準和療效判定標準:①基本痊愈:功能缺損評分減少91%~100%,病殘程度0級;②顯著進步:功能缺損評分減少46%~90%,病殘程度1~3級;③進步:功能缺損評分減少18%~45%;④無變化:功能缺損評分增加<18%;⑤惡化:功能缺損評分增加>18%;⑥死亡。本研究將基本痊愈、顯著進步、進步作為有效;將無變化、惡化、死亡作為無效。

1.5.2 中醫證候療效判定標準 參照 《中風病辨證診斷標準》動態觀察兩組患者半身不遂、言語謇澀、口角歪斜、偏身感覺異常、頭暈目眩等癥狀、體征的改善情況。臨床痊愈:中醫臨床癥狀、體征消失或基本消失;顯效:中醫臨床癥狀、體征明顯改善效;有效:中醫臨床癥狀、體征均有好轉;無效:中醫臨床癥狀、體征均無明顯改善,甚或加重。

1.6 統計學方法

采用SPSS 13.0 軟件進行統計學分析,計量資料采用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料采用百分率表示,組間對比采用 χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 神經功能缺損評分及臨床療效比較

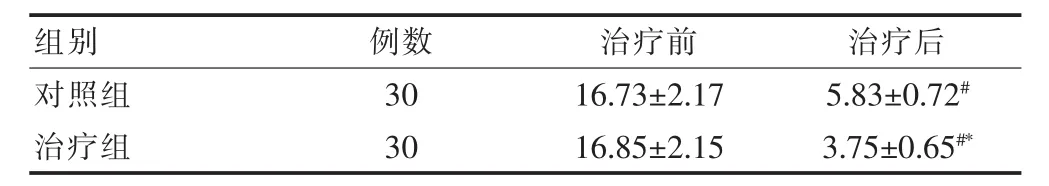

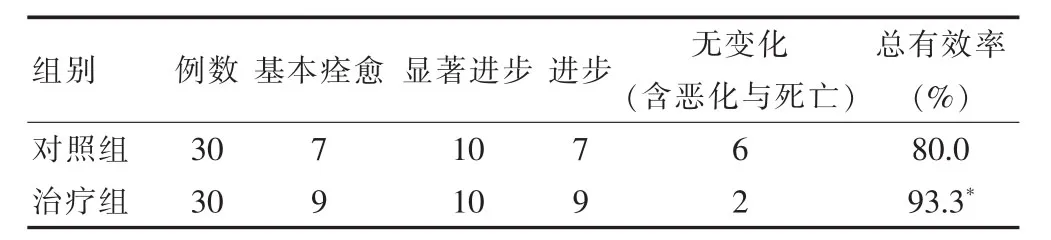

治療前兩組NIHSS 評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。治療后兩組神經功能缺損評分均較治療前明顯改善,差異有高度統計學意義(P<0.01)。與對照組相比,治療后治療組神經功能缺損評分明顯改善,差異有高度統計學意義(P<0.01),見表1。與對照組相比,治療組總有效率顯著增高,差異有高度統計學意義(P<0.01)。見表2。

表1 兩組治療前后神經功能缺損評分比較(分,±s)

表1 兩組治療前后神經功能缺損評分比較(分,±s)

注:與同組治療前比較,#P<0.01;與對照組比較,*P<0.01

組別 例數 治療前 治療后對照組治療組30 30 16.73 ±2.17 16.85 ±2.15 5.83±0.72#3.75±0.65#*

表2 兩組臨床療效比較(例)

2.2 中醫證候療效比較

與對照組相比,治療后治療組主要癥狀、體征明顯改善,總有效率比較差異有高度統計學意義(P<0.01)。見表3。

表3 兩組治療前后主要癥狀、體征改善情況比較(例)

3 討論

本實驗研究結果顯示,西藥和針灸結合對于中風后患者的整體功能的恢復明顯優于單純西藥治療。針灸對中風后半身不遂、言語謇澀、口角歪斜、偏身感覺異常、頭暈目眩等癥狀、體征的改善均有一定療效,其中對于口角歪斜及偏身感覺異常的改善更加明顯,差異有高度統計學意義(P<0.01)。尤其是頭針運用區可以舒縮血管、改善血管彈性、調整動脈、降低血液黏度和細胞集聚,因而可以改善腦部血液循環、增加腦部血流量、疏通腦絡氣血、調整機體陰陽,對患者偏身感覺障礙的康復起到積極作用。

近幾十年,針灸治療中風的臨床與實驗研究已經取得了較多成果[2-3],針灸治療中風優勢顯現。研究表明,針灸治療中風后遺癥的機制可能與針刺神經干影響腦源性神經營養因子表達,改善腦電異常狀態有關。針灸可以有效地提高大腦皮層的興奮性,使腦梗死區處于抑制的腦細胞復蘇,促進受損神經再通與重組[4]。由于中風病因的多重性、發病機制的復雜性、臨床表現的多樣性,中風的治療也將朝著多向性、個體性、階段性和綜合性方向發展。

現代醫學的溶栓、抗凝、降纖、抗血小板聚集、脫水、腦保護和支持療法等都是個體化治療的縮影,只不過它的著眼點局限在某些具體的現象上,而忽視了整體評估,相對而言,中醫及針灸治療則更強調整體觀念和辨證論治[5-6]。二者各有優勢,而把二者結合起來使著眼于整體宏觀的中醫辨證進一步深入走向微觀化、客觀化和定量化,使側重局部和微觀的西醫辨病走向整體化和綜合化也是對中醫辨證論治認識上的飛躍[7-9]。中西醫結合,互通有無,取長補短,是提高臨床效果的最佳選擇,預后也較理想,是將來醫學發展的必然趨勢。

[1]中華醫學會神經病學分會腦血管病學組急性腦卒中診治指南撰寫組.中國急性缺血性腦卒中指南2010[J].中華神經科雜志,2010,43(2):146-152.

[2]鄒鳳.針藥結合治療中風的效果分析[J].中醫臨床研究,2010,2(12):50-51.

[3]饒燕.針灸治療中風的療效研究[J].中醫臨床研究,2010,22:19.

[4]郭春風.針刺神經干腧穴治療腦梗死偏癱療效及對腦電圖的影響[J].黑龍江中醫藥大學學報,2006,11(4):13.

[5]王艷菊,池明宇,李文志.中西醫結合診療腦梗塞的思路與方法[J].中國臨床醫生,2005,33(8):15-16.

[6]賴洪康,翟青玲.針灸治療中風臨床研究的若干思考[J].現代中西醫結合雜志,2012,21(15):1628-1628.

[7]朱婧.現代醫學研究在中風及其針灸治療中的運用[J].現代中西醫結合雜志,2010,19(15):1932-1933.

[8]王桂玲,程金蓮,孫敬青.金針王樂亭治療中風病經驗[J].北京中醫藥,2012,31(1):23-26.

[9]高穎,周莉.中風病中醫藥防治研究的回顧與現狀分析[J].環球中醫藥,2009,2(1):15-18.