氣管套管內留置負壓吸痰管的吸痰效果分析

羅襯章 周蘭英 周愛春 魯智榮 潘紅媚

廣東省東莞市塘廈醫院,廣東東莞 523721

氣管切開術是搶救和治療呼吸道梗阻患者的重要措施之一,對于重型顱腦損傷患者早期行氣管切開術有利于徹底吸盡氣管深部痰液,防止肺部感染,增加氧合,促進患者早日康復[1]。但氣管切開術的并發癥發生率可達6%~66%[2],積極地采取護理措施可降低并發癥的發生,術后護理和并發癥的防治是挽救患者生命的關鍵,氣管切開的呼吸道護理是重中之中。2008年9月~2011年12月我院重癥監護病房(ICU)收治重型顱腦損傷行氣管切開患者110例,并對其兩種吸痰法的臨床效果進行了對照研究,現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

2008年9月~2011年12月我院ICU 病房收治的110例重型顱腦損傷行氣管切開患者,嗆咳有力未用呼吸機伴意識障礙(淺昏迷)并且痰液多而稀薄,吸痰后仍能聽診到痰鳴音。隨機將110例患者分成實驗組和對照組。對照組55例,男36例,女19例;年齡最小18歲,最大65歲,平均(32.00±1.86)歲。實驗組55例,其中,男40例,女15例;年齡最小18 歲,最大 56 歲,平均(30.00±1.74)歲。兩組患者一般情況比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

對照組采用傳統的吸痰方法進行氣管套管內吸痰,實驗組采用氣管套管內留置負壓吸痰管吸痰,吸痰時都要給予翻身、拍背、霧化協助排痰。

1.2.1 吸痰時機的選擇 以呼吸音減弱,呼吸困難,從氣管導管口可看到分泌物,聽診有痰鳴音或呼吸哮鳴音、患者咳嗽和血氧飽和度突然降低,作為吸痰指征。1.2.2 吸痰管的選擇 對照組選擇吸痰管,一般使用長度在40~50 cm,直徑為導管內徑的1/2,并有側孔的硬度適中的吸痰管,實驗組采用10號一次性吸痰管接負壓吸引器,插入深度以將吸痰管插入至有阻力后再上提2~3cm后打開負壓吸引為宜。

1.2.3 檢查吸引器性能 采用中心負壓吸引裝置,在壁掛吸引接頭上接好吸痰管,打開吸引器開關,檢查吸引器的性能是否正常,用生理鹽水試吸引力,檢查導管是否通暢[3]。

1.2.4 兩組吸痰前均吸氧 兩組患者在吸痰前均給予常規翻身、拍背、霧化及滅菌注射用水潤滑吸痰管。給予5 L/min氧流量5 mim,重型顱腦損傷昏迷患者,長期臥床后,呼吸功能減弱,容易造成血氧飽和度減低,所以術后要持續中流量吸氧。應從氣管切開處給氧,并且密切觀察血氧飽和度,如有下降應立即加大氧流量,并查找原因。吸痰可引起低氧血癥、心律失常、低血壓的發生,故吸痰前后均應給予預充氧。

1.2.5 兩組吸痰方法 對照組采用傳統方法:將吸痰管輕輕插入氣管內套管 8~10 cm,并慢慢向上提拉,左右旋轉,遇到分泌物時稍做停留,吸凈痰液,每次吸痰施加不超過15 s,連續吸痰不超過2次,切忌上下抽吸,防止氣管黏膜損傷,禁止吸痰管在剛插入和退出時段使用負壓,避免造成吸痰無效,對于放置腦室引流管患者,要特別注意吸痰前將引流管夾閉,避免引起顱內壓升高再次出血,吸痰間隔時間視患者病情而定[4]。實驗組采用氣管套管內留置負壓吸痰管吸痰法:按上述對照組吸痰法吸痰后更換一次性無菌吸痰管并將其輕輕插入氣管套管內至患者出現刺激性咳嗽再將吸痰管向后退出2~3 cm,使吸痰管留置于氣管內套管中,并用膠布將吸痰管的外端固定于氣管套管周邊,接上已調節好負壓的中心吸引器,每4小時更換一次吸痰管。

1.3 負壓選擇

壓力過高易損傷氣管黏膜,壓力過低使痰液吸不盡,對照組給予負壓0.04 mPa,實驗組為0.01 mPa。

1.4 觀察指標

①呼吸頻率:每次吸痰后準確記錄患者呼吸頻率;②刺激性咳嗽:記錄每次吸痰后患者刺激性咳嗽次數或持續時間;③氣管黏膜損傷情況:每次吸痰后觀察吸出的痰液是否伴有血液并記錄;④痰鳴音:吸痰后聽診器聽診是否有痰鳴音并記錄;⑤血氧飽和度(SpO2)的監測:通過SpO2監測儀,觀察吸痰后SpO2指數并記錄;⑥呼吸困難的觀察:吸痰后觀察患者口唇、指(趾)甲發紺情況,有無鼻翼煽動并記錄。

1.4 統計學方法

采用SPSS 13.0 軟件包對數據進行統計分析,計量資料采用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料采用百分率表示,組間對比采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組吸痰前后SpO2、呼吸頻率值比較

對照組和實驗組吸痰前SpO2和呼吸頻率比較,差異無統計學意義(P>0.05),兩組吸痰后SpO2和呼吸頻率比較,差異有高度統計學意義(P<0.01),說明試驗組效果優于對照組。對照組吸痰前、后SpO2和呼吸頻率比較,差異無統計學意義(P>0.05),而實驗組吸痰前、后的SpO2和呼吸頻率比較,差異有高度統計學意義(P<0.01),說明吸痰后氣管套管內留置負壓吸痰管吸痰SpO2有了明顯提高,患者能保持正常呼吸。見表1、2。

表1 兩組患者吸痰前后的血氧飽和度的比較(±s,%)

表1 兩組患者吸痰前后的血氧飽和度的比較(±s,%)

組別 例數 吸痰前 吸痰后 t值 P值實驗組對照組t值P值55 55 89.56±1.38 89.47±1.49 0.332>0.05 99.35±1.15 90.1±1.35 34.295<0.01 44.5 6.53<0.01>0.05

表2 兩組患者吸痰前后的呼吸頻率值的比較(±s,次/min)

表2 兩組患者吸痰前后的呼吸頻率值的比較(±s,次/min)

組別 例數 吸痰前 吸痰后 t值 P值實驗組對照組t值P值55 55 27.6±2.73 28.1±2.28 1.098>0.05 19.8±1.19 28 ±2.44 19.82<0.001 22.95 3.79<0.001>0.05

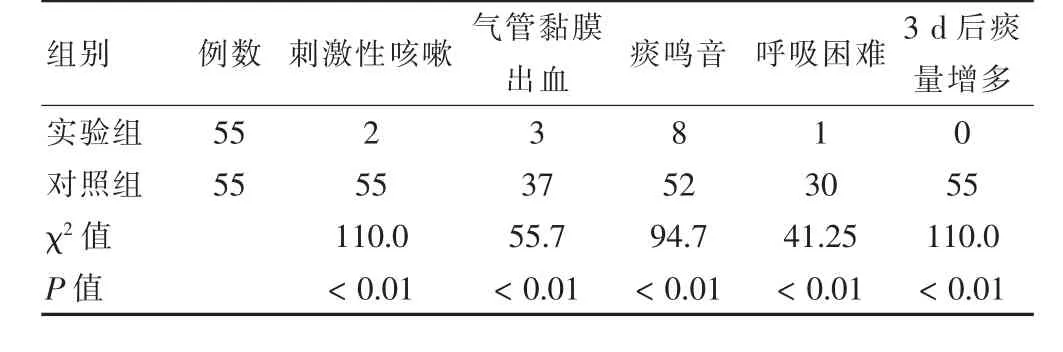

2.2 兩組吸痰后臨床效果比較

說明用實驗組方法吸痰后患者出現刺激性咳嗽、氣管黏膜損傷出血、痰鳴音、呼吸困難人數、3 d后痰量明顯少于對照組,兩組比較差異有高度統計學意義(P<0.01),說明實驗組效果優于對照組,氣管切開患者吸痰后氣管套管內留置負壓吸痰管吸痰可提高療效。見表3。

表3 兩組吸痰后臨床效果比較(例)

3 討論

3.1 氣管切開后吸痰的重要性

氣管切開是搶救重癥顱腦損傷患者生命的重要環節,當患者呼吸困難、發紺、SpO2突然下降在90%以下、咳嗽、聽診有濕性啰音,從氣管導管口可以看到分泌物等,任一癥狀時即需吸痰,以免痰液積聚在氣管套管氣囊處形成痰痂,造成氣道阻塞,影響氣體交換造成患者缺氧而導致呼吸困難危及生命,同時痰液不能及時排除極易造成墜積性肺炎[1]。氣管切開后有效的吸痰可以使患者保持呼吸道通暢,改善肺的通氣功能,有效預防肺部并發癥發生。

氣管切開患者依靠氣管內吸痰,以清除呼吸道分泌物,保持良好的肺通氣和肺換氣,同時由于氣道的開放,使氣道與外界相通,吸痰時容易將氣管套管口的細菌帶入氣管內,造成醫源性感染[5]。因此,掌握好吸痰的技能至關重要。

3.2 傳統吸痰法與氣管套管內留置負壓吸痰管吸痰法的效果比較

氣管切開后氣管套管內留置負壓吸痰管吸痰法與傳統吸痰法比較,在減少呼吸道黏膜損傷、呼吸困難、刺激性咳嗽、痰鳴音方面及提高SpO2、保持正常呼吸頻率方面有著明顯的差異,主要由于該方法具有以下優點:①氣管切開后氣管套管內留置負壓吸痰的直徑少于氣管套管內徑的一半,因此不影響正常呼吸和血氧飽和度;②氣管套管內留置負壓吸痰管因放置在氣管套管氣囊部避免發生阻塞氣道現象,同時能持續有效吸出氣管深部痰液使痰量明顯減少,降低或避免患者刺激性咳嗽,及反復氣管內插管吸痰引起的并發癥如氣管黏膜損傷,肺部感染,從而使患者保持正常呼吸;③對痰量過多,感染嚴重,血氧分壓低的患者,氣管套管內留置負壓吸痰管吸痰的同時給予吸氧,可增加血氧濃度;④減輕護士工作量,同時減少了交叉感染的機會。

3.3 氣管套管內留置負壓吸痰管吸痰法使用注意事項

①留置負壓吸痰管每4小時更換1次,預防感染的發生;②留置負壓吸痰管內徑一旦被痰液堵塞,應及時更換;③每1小時巡視1次,發現異常情況及時處理;④患者刺激性咳嗽緩解、血氧飽和度提升,聽診雙肺呼吸音清才可拔除留置負壓吸痰管。

3.4 氣管切開吸痰后氣管套管內留置負壓吸痰管停用指征

氣管切開吸痰后氣管套管內留置負壓吸痰管一般在第一次留置4 h后更換留置負壓吸痰管前聽診雙肺呼吸音清或痰鳴音減少,可暫停使用,如果患者再出現痰鳴音,更換一次性無菌吸痰管按上述實驗組方法留置于氣管套管內持續吸痰,當患者痰液明顯減少、刺激性咳嗽緩解、SpO2提升,雙肺聽診呼吸音清方可拔除留置負壓吸痰管。

淺昏迷顱腦損傷氣管切開具有的嗆咳能力的患者,痰容易隨嗆咳積聚至氣管套管氣囊處,如不及時吸引清理,導致痰液積墜于氣管導管內,成為下呼吸道感染源,同時,頻繁的吸痰不僅增加護理工作量,還增加了患者的住院費用[6-8],所以,吸痰的護理操作至關重要的。

適時吸痰能減少吸痰的次數,降低對氣管黏膜的機械刺激,正確判斷吸痰指征是降低氣管切開患者由吸痰所致并發癥的一種有效護理方法,采用氣管套管內留置負壓吸痰管吸痰法,不僅可以及時清理痰液,減少吸痰的次數及降低對氣管黏膜機械性刺激,還減少了感染源,大量地減少一次性吸痰物品的使用量,減少了醫療垃圾的產生;可避免常規吸痰時血氧飽和度下降的情況發生;還減少了護理工作量和患者的住院費用。

氣管切開是在緊急病情下的急救措施,其護理要點關鍵是保持呼吸道通暢,減少呼吸道損傷和防止呼吸道感染;有效的氣道護理可以控制和減少肺部感染的發生,提高治療效果,這種方法簡單易行,操作簡便,無菌技術嚴格,對氣管切開患者防止墜積性肺炎效果滿意,本實驗組55例患者中未發生肺部并發癥,因此氣管套管內留置負壓吸痰管吸痰的方法值得在臨床推廣。

[1]萬之愛.重型顱腦損傷患者氣管切開后氣道護理[J].當代護士:學術版,2006,(6):47-48.

[2]李清明,彭培宏.氣管切開手術適應證的變化和發展[J].臨床耳鼻咽候科雜志,2004,18(3):171-172.

[3]馬如亞.護理技術[M].北京:人民衛生出版,2004:183-184.

[4]張志英,劉穎,趙靈.氣管切開術后出血原因分析及護理干預[J].當代護士:學術版,2006,(11):6-7.

[5]張發,楊靖.氣管切開后氣道沖洗33例[J].護理學雜志,2004,19(2):32.

[6]王莉,袁莉.氣管切開患者吸氧導管的改進及其固定[J].護理研究,2009,23(5C):1407.

[7]蔡桂蘭,趙素梅,吳玉梅.氣管切開術后氣道管理現狀[J].護理研究,2009,23(3B):659-660.

[8]陳建芬,季玲,朱濱.兩種氣道濕化法在氣管切開術患者應用中的效果觀察[J].護理研究,2008,22(12C):3350-3351.

[9]張俊娣.氣管切開患者吸痰護理研究進展[J].當代護士:學術版,2012,(3):9-10.

[10]聶英,黃秀良,重癥顱腦創傷患者氣管切開下呼吸道感染監測分析及對策[J].中華醫院感染學雜志,2009,11(9):223-225.

[11]郭海玲.吸痰對氣管切開患者SPO2的影響[J].齊齊哈爾醫學院學報,2011,9(22):3756.

[12]夏義容,陳淼,王蘭英.介紹一種氣管內留置吸痰管吸痰的方法[J].中華護理雜志,2001,9(36):657-657.