專利添附問題探討

陳家宏

隨著改革開放的深化、科學技術的進步和全球一體化,我國在技術改進、引進—吸收消化—再創新包括國內專利許可項下①“引進—吸收消化—再創新”是一種創新模式,其中被許可項下的再創新,專利法上與國內專利許可被許可人進行再創新并無二致,故本文統一稱為專利許可再創新。再創新,以及集成創新中生產了大量在在先專利基礎上的新成果,這些新成果是否合法、正當?實施依賴在先專利或實施對在先專利有一定市場效用的影響,能否被許可使用、是否需要補償以及如何補償?現有專利制度雖然鼓勵發明創造、鼓勵對在先專利進行科學研究與實驗、授予改進專利乃至設置了依賴專利規則,但是,這些制度還未能夠一致、系統地回應與規制上述問題并鼓勵持續創新與促進成果實施。

國外學者Peter Lee②Peter Lee, The Accession Insight and Patent Infringement Remedies, 110 Mich. L. Rev. 175 at 221-222.、Mark A. Lemley③Mark A. Lemley, Property, Intellectual Property, and Free Riding, 83 TEX. L. REV. 1031, 1035 n.8 (collecting additional sources) (2005). at 1058.、Robert Merges④Robert Merges, Intellectual Property Rights and Bargaining Breakdown: The Case of Blocking Patents, 62 TENN. L. REV. 75 (1994) . at 79-80.研究認為專利添附符合專利制度的目標,具有能促進新技術實施、轉化以及改變雙方協商地位等作用。國內陳小奇、李湘云⑤陳小奇、李湘云:《“秀水街”糾紛可否另辟蹊徑——補償法規則與添附制度的引入》,載《中華商標》2005年第12期。借鑒民法添附,提出了知識產權添附概念,任廣科⑥任廣科:《無合作意圖共同完成發明創造的專利權利歸屬》,載《電子知識產權》2010年7月,第52頁。分析了非合作共同完成的發明創造專利申請權或專利權歸屬問題。能查閱到的有關專利添附的研究文獻非常有限,什么是專利添附?專利添附有哪些類型以及有無設置的必要?相關研究并不充分,本文從專利添附及其特征、專利添附類型與規則,以及專利添附價值作逐一研究,試圖回答上述問題。

一、專利添附及其特征

“添附(accession)是指不同所有人的物結合在一起而形成不可分離的物或具有新物性質的物。”⑦謝在全:《民法物權論(上冊)》,中國政法大學出版社2011年第5版。一般語境下的添附,是大陸法系物權法中規定的所有權取得方式;但是其也可以作為一種“解釋規則”來運用,解釋民法中的許多規定。⑧泰雷、森勒爾:《法國財產法(上冊)》,中國法制出版社2010年版。自公元161年許蓋尤斯在其《法學階梯》提出“板添畫”規則以來,已畫之板(Tabula picta) 成為一個世界性的話題。徐國棟在“畫落誰家”中分析認為“‘板添畫’的規則只適用于動產之間添附的情形”⑨徐國棟:《畫落誰家?——處理用他人材料繪畫問題的羅馬人經驗及其現代影響》,載《法律科學(西北政法大學學報) 》2011第3期,第130頁。。但無論“畫在板主占有下時”,還是“畫在畫家占有下時”,抑或“第三人不法占有畫時”,一是“板添畫”的“畫”并不包含該“畫”作為知識產權的所有權利;二是“畫”可以與“板添畫”的“板”分開,還有其他獨立的存在“形式”與“權利”,即知識產權;三是“‘板添畫’排除了恢復原狀的可能”、“賦予了繪畫高于寫作的地位”,以及“把畫幅的所有權分配給尊物所有人,是對精神性勞動的尊重”。“板添畫”實際上已經涉及到了知識產權或者準確地說涉及到了版權這一知識產權添附。雖然“作為規范無形財產之支配、利用關系的法律,知識產權法和其他無形產權法與規范有形財產歸屬關系的物權法并無本質區別,故無形產權應當作為與物權相關或相聯系的一種財產權利而存在,物權法的基本原則,對于無形產權應當具有直接的指導作用”⑩尹田:《論物權與知識產權的關系》,載《法商研究》2002年第5期。,“添附元素在知識產權諸多領域已經存在。”(11)Thomas W. Merrill, Accession and Original Ownership, 1 J. LEG. ANALYSIS 459, 460 (2009). At468-69.具體到專利添附,也不同于物權添附,需要結合其自身的特征加以分析。

科學技術不斷進步,新技術不斷涌現的形勢下,非專利權人對專利進行再創新絕非個別現象。鼓勵對專利進行不斷改進促進技術持續創新,既是科學技術發展規律的反映,也是專利法的宗旨。非專利權人改進、實施與集成在先專利進行專利添附,是一個客觀事實。其中,對專利進行再創新的人是專利添附人,專利權人是被添附人。專利添附人對在先專利進行再創新即投入創造性勞動,該創造性勞動使其成果形成“新物”時發生專利添附。具體地說,該成果可參照普通技術人員能獲得的技術成果,但不是普通技術人員就能獲得的“顯而易見”的技術成果,比如但不限于(1)在原有產品專利技術特征的基礎上,增加了新的技術特征;(2)在原有產品專利技術特征的基礎上,發現了原來未曾發現的新的用途;(3)在原有方法專利技術方案的基礎上,發現了新的未曾發現的新的用途,從而一定程度地降低生產成本、提升產品質量、完善或增加產品功能,等等。再次,專利添附是非專利權人對在先專利再創新形成的“新物”,可能是專利,也有可能包括未申請或未申請到專利的新產品、新材料、新工藝與新技術等。

專利添附是非專利權人對專利進行再創新形成新物的事實,具有以下特征。

第一,專利添附不吸收“原物”及其所有權。物發生添附時,原物通常被添附物所吸收,原物所有權喪失,一物一權,“法律上以一個物上不容有兩個所有權之并存 ,亦不以其共有為適當 ,便宜上以之屬于一方”。專利添附發生時,在先專利雖也被吸收,但吸收的僅僅是在先專利的技術方案,因專利的無形性,專利權人并未喪失在先專利權。在先專利權與專利添附權(如改進專利權)同時存在,分屬專利權人(被添附人)與專利添附人。

專利添附也并不必然影響在先專利權益。專利的本質是信息,“經濟學家稱之為‘公共商品’——它可能被許多人‘消費’,但自身沒有任何消耗。”(12)Kenneth J. Arrow, Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, in The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors 609, 614-16 (1962).公共商品屬性使得專利具有非排他性。專利公共商品屬性使得專利添附并不必然影響在先專利權及其行使,且不會必然導致在先專利在原領域價值的減少,甚至可能延伸在先專利的適用領域。即使在直接競爭領域,專利添附的使用也并不必然、全然排除在先專利的使用及其產生的利益。在先專利也有可能因專利添附而延伸使用、收益領域,以致專利權人、專利添附人與公共社會等因專利添附而雙贏或多贏,而不同于有形財產添附中一方受益,一方必然受損。

第二,專利添附實施與在先專利具有“不可分離”性。在先專利被改進或被與其他專有技術(包括專利)附合、混合在一起而形成具有新物性質的物,因專利的無形性,不存在“結合在一起而形成不可分離的物”;專利添附的“不可分離”是指專利添附實施時必須依賴在先專利或稱實施依賴性,即專利添附離開在先專利無法實施或者雖能實施但實施的效用有顯著差異;如果實施時無須依賴在先專利,或離開先專利的實施效用并無顯著差異的再創新成果是獨立的專利、技術成果而不是專利添附。

專利添附還是鼓勵持續發明創造的規則。一是持續創新不限于專利改進一種,還有專利許可項下再創新、集成創新等。如(1)非專利權人對專利進行的改進且不限于改進專利,還有未申請或申請未獲得專利的專有技術;(2)非專利權人將其專有技術(可能含有專利)附合在在先專利上形成新成果;以及(3)非專利權人將其和或第三人專有技術(可能含有專利)混合在在先專利上形成新成果。二是鼓勵持續創新不僅需要明確對專利進行改進等專利添附的歸屬,還需要形成專利添附實施依賴在先專利的機制,依賴專利規則只是其中之一。依賴專利或依賴專利規則(13)參見《專利法》第51條。是指較在先專利具有重大技術進步且經濟意義顯著的改進專利人可以依法取得普通交叉許可實施的規則。創新實踐中,大量存在較在先專利的專利添附,其技術進步一般但具有顯著經濟意義或較在先專利其有重大技術進步但經濟意義一般,以及較在先專利具有重大技術進步且經濟意義顯著的專有技術,專利許可項下再創新成果、集成創新成果等等,這些再創新成果的實施依賴在先專利。創新成果只有得到實施才真正最終實現了創新,成果實施更有利促進技術不斷創新。專利法需要回應專利改進、專利許可再創新、集成創新的現實,拓展依賴專利規則,構建再創新成果實施依賴在先專利的規則以及明確依賴實施的補償,以促進再創新成果的實施,實現可持續地創新。

同時,專利添附可進一步規制和完善臨時措施的簽發,以遏制專利壟斷,促進社會效益。2001年eBayInc.v. MercExchange, L.L.C.案,經過美國地區法院、聯邦巡回法院及最高法院,法院最終駁回了原告侵權訴訟中禁令請求,并且建立了一個考慮多因素的公平框架來決定禁令救濟的合適性。另外一個案件是Z4Technologies ,Inc.V. Microsoft Corp.案,法院以“產品激活是微軟產品很小組成部分”并且“軟件侵權激活部分不可能是用戶購買產品的核心功能”為由駁回了原告申請禁令的請求。這一判例表明“在集成產品中包含相對不那么重要的元素時不適用禁令救濟”。eBay案后的兩年中,美國法院在近30%的認定了專利侵權和有效性的案件中沒有簽發禁令。在對美國地區法院2008年2月至2009年10月公布的判決進行研究表明,法院在提到了eBay案的26個判決中有17個案件簽發了永久禁令,有9個案件拒絕了永久禁令。(14)郭羽佼、閆文軍:《eBay案與美國專利救濟制度的變化》,載《中國高新技術企業》2012第1期。eBay案的判決改變了美國聯邦巡回法院的一旦發現侵權即簽發禁令的做法。我們甚至可以認為最高法院在eBay案發生的態度轉變與以往一樣,預示著美國專利制度鐘擺從親專利權人的最高點擺向了另外一邊,即使侵權也不必然停止使用,慎重對待禁令。專利權人想要獲得禁令的救濟就必須承擔比“一般規則”下更多的證明責任。這有效遏制了“專利叢林”、“專利蟑螂”、“專利漁翁”等權利的濫用;保障了專利添附人的正當權益,平衡了專利權人權利與專利添附人、社會公共利益,鼓勵了專利再創造,促進了成果實施與經濟社會的進步。正如有學者認為“當新技術實質性改進但侵犯現有專利時權,傳統添附學說提供了非常有用的本質指導。”(15)Peter Lee. The Accession Insight and Patent Infringement Remedies. Michigan Law Review, Vol. 110, p. 178, 2011.UC Davis Legal Studies Research Paper No. 246.這對我國臨時措施的司法實踐具有重要借鑒作用,有利于協調專利制度中專利侵權、臨時措施與專利添附的適用,鼓勵再創造。

由上可見,與物權添附比較,專利添附是鼓勵持續發明創造及其實施,確定在先專利人和專利添附人兩者誰具有優先依賴實施對方成果,不存在“以價值較大者吸收價值較小者,強行重新劃分所有權”(16)同注釋⑤ 。;即使在“在先權利與在后權利沖突時,適用中止侵權、恢復原狀顯失公平時”,也不是“以價值較大者吸收價值較小者,強行重新劃分所有權”,而是確定價值較大者有權優先實施價值較小者的成果,受益者向受損者支付費用,給予補償的規則。

二、專利添附類型與規則

專利添附廣泛發生于改進創新、專利許可再創新、集成創新中,有不同的類別。根據添附人主觀狀況可將專利添附分為有合作意圖的添附與無合作意圖的添附(17)同注釋⑥ 。;依據改進成果與在先專利的價值比較分,有微量添附、等值添附與超值(先鋒)添附(18)Mark A.Lemely將專利改進分為細小改進、重大改進與特別重大改進三類。其中,細小改進是指沒有達到可專利性的改進,絕大多數被原專利權人吸收,如果改進者侵犯了專利,不管是根據字面侵權還是等同原則,原專利權人都可以提起訴訟尋求禁令和損害賠償;重大改進是在原專利發明基礎上有可專利性的改進,為鼓勵技術改進防止原專利人與改進人相互阻止實施改進技術,規定由改進人有權實施改進技術,不支持禁令但要支付費用。特別重大改進是指“它與原專利相比,原則上有重大改變,以實質不同的方法達到相同或相似的功能,但不可避免地落入原權利要求保護范圍”適用逆等同原則,由改進人享有。《TRIPS協定》第31條第L項關于依賴性專利的規定與專利改進的第二類“重大改進”類似,限于專利改進必須是專利、“重大技術進步”的專利,且僅是可以交叉許可。See Mark A.Lemley & Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 TEX.L.REV.1991(2007).等。不同分類有其自身標準且各有價值。法國法將添附分為加工、附合與混合,分類規范且對歸屬規則進行了釋明。本文借鑒法國法的添附分類對專利添附規則加以分析。

(一)加工 (specification)

專利加工,是指在他人的專利上進行改進產生的新成果。專利加工是對專利進行改進的結果,但不是所有的改進都產生專利加工,是否是專利加工需要結合改進成果的技術特征加以分析。假設在先專利A技術特征為a、b、c與e,其中,a、b、c為主要技術特征,e為非主要技術特征。對A進行改進,形成B、C、D、E四種主要情形:(1)B的技術特征為a、b與e;(2)C的技術特征為a、b、c’與e;(3)D的技術特征為a、b、c、d與e;(4)E的技術特征為a、b、c與e’。B、C、D、E都不限于獲得專利,也可以是專有技術。下面對上述情形技術特征試作具體分析:B通常被稱作“專利變劣”,B如果比A的價值大,是重大技術進步,便是實質創新,既不是侵權也不是專利的字面“變劣”,是新的獨立的發明創造。B如果較A的價值相當或小,通常被視為侵權;其中,B較A的價值小,屬于典型“變劣”侵權。C是等同侵權還是專利加工取決于c’,如果c’與c符合“三一致標準”和“顯而易見標準”(19)“三一致標準”和“顯而易見標準”是等同原則的基本界限,即“被控侵權物與專利技術相比,以基本相同的方式,實現了基本相同的功能,達到了基本相同的效果”;其中“基本相同”是對“所屬領域的普通技術人員”來說,“顯而易見”是指通過常規的實驗或者簡單的邏輯推理等沒有創造性的勞動就能同樣發現。,C則是等同侵權;除此之外便是對專利進行改進的技術成果。D屬于對專利進行改進的一類典型技術成果。E是將A的非主要技術特征e轉換為e,而已,并不生產實質性技術進步,是一種典型的變相侵權,侵權人應當依法承擔責任。由于專利添附的實施與在先專利具有“不可分離”性,即專利添附的實施依賴性,因而上述B的三種情況均不屬于專利加工,C、D改進技術成果中實施需要依賴在先專利的才是專利加工,E是侵權行為。

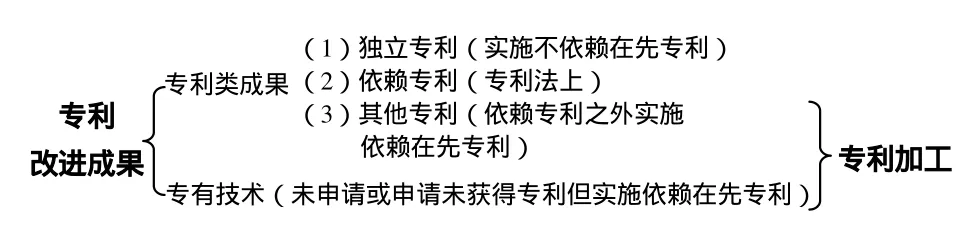

可見,專利加工是對他人專利進行改進形成的且實施依賴在先專利的新成果。對在先專利進行改進所形成的成果、專利加工與依賴專利間既有聯系又有區別。對在先專利進行改進所形成的成果(專利改進成果),可分為專利類成果和專有技術;其中,“專利類成果”,包括但不限于目前專利法上的改進專利,目前專利法上的“改進專利”僅是指發明專利的一種;“專利類成果”還應當包括實用新型、外觀設計專利。

同時,“專利類成果”依據實施依賴性還可區分為實施不依賴在先專利與實施依賴在先專利的兩種情形。其中,實施不依賴在先專利的是獨立專利;實施依賴在先專利的又可分為目前各國專利法上的所謂依賴專利和其他專利。目前專利法上的依賴專利,又稱第二專利、從屬專利,是指對專利進行改進后產生的具有“重大技術進步”和“顯著經濟意義”且實施依賴在先專利的專利,也稱依賴專利規則(20)參見《TRIPS協定》第31條第L項,或法國《發明專利法》也有類似規定:第36條(1)利用改進第三者的已取得專利發明而取得一項改進專利時,此改進專利的持有者未經原發明的專利權所有者的許可,不得實施自己的改進發明;而原發明的專利權所有者未經改進發明的專利權所有者的許可,亦不得實施已取得專利之改進發明。(2)如果一項改進發明專利對原發明專利來說是一重大技術進步,大審法庭經征詢檢察署意見后,得根據公眾利益依改進發明的專利權所有者的申請(此項申請不能在第32條規定的期限滿期前提出),授予其非獨占許可證,使其可以使用原發明專利.原發明的專利權所有者向法庭提出申請后,也可獲得改進發明的許可證。(3)第33條到第35條條款均適用。引自http://www.lawtime.cn/info/zscq/guojiazhengcefagui/2010083143936.html,2012.11.19。。“其他專利”,實施仍需要依賴在先專利但專利法尚未規定的,如技術進步重大但經濟意義一般、技術進步一般但經濟意義顯著的,等等。其中,在對在先專利進行改進所形成的成果中實施依賴在先專利、不論是否取得專利的屬于專利加工,其與專利改進成果、依賴專利等的關系,見下圖。

專利加工實施必須依賴在先專利。除依賴專利外,各國專利法一般都沒有實施許可的規定,更沒有實施后利益如何分享的進一步規定,因利益、市場競爭與投資策略等便時常出現僵局與糾紛,因而影響專利實施、技術傳播與進步。法國法在這方面提供了借鑒,法國法規定:加工物,原則上屬于材料所有人所有,材料所有人向加工人支付手工費;但當“手工費用很高,遠遠超過被使用的材料的價值”時,加工人取得加工物的所有權,向材料所有人支付材料的價值。這里加工物“價值”“很高”成為加工物歸屬的標準。(21)參見法國《民法典》第570條,羅結珍譯:《法國民法典》,北京大學出版社2010年版。因此,在雙方沒有約定、協商也未達成一致時,(1)在先專利人有權優先實施“新物”,但需支付專利加工人的改進付出;(2)當且僅當“手工費用很高,遠遠超過被使用的材料的價值”時,即專利加工價值遠遠超過在先專利時,專利加工人有權優先依賴實施在先專利,但需要補償在先專利人;(3)補償金額達不成協議,由專門的機構予以確定。(22)法國《知識產權法典》規定:各共有人都可以為了自己的利益向第三方發放非獨占的許可,但必須付予其它未實施或未發放使用許可的共有人以公平的補償。關于補償金額,如達不成協議,由大審法院確定。我國可由專利行政主管部門制定一個可參照的補償標準,還不能確定的,由人民法院確定。參見黃暉譯,鄭成思審校:《法國知識產權法典》,商務印刷館1999年版,第102頁。

(二) 附合(accession or adjunction)

專利附合有多種情形:附合人將其專有技術與他人專利的附合;將其專利與他人專利的附合;將其多項專有成果(可能含有專利)與他人專利的附合。被許可專利的具體實施、市場化、本土化,以及與被許可人既有技術融合等過程中的技術改進、產品優化、工藝改良,等等,都可能產生專利附合。

專利附合屬于但不同于動產附合:(1)當附合人技術(不限于專有技術,也可以是發明、實用新型與外觀設計等,統稱前技術)與在先專利進行附合,借鑒法國法(23)同前《法國民法典》,參見第566~569條。,前技術僅僅為使用、裝飾、補充在先專利的,該在先專利視為附合“主物”,為了消費者或社會公共利益,在先專利人有權優先實施專利附合(不是指專利附合或專利附合成果所有權歸屬在先專利人),但需向專利附合人或前技術人補償實施前技術的費用。前技術能獨立于專利附合進行實施的,專利附合人可以自行實施前技術;前技術不能獨立于在先專利實施的,專利附合人除非獲得在先專利人的許可,否則不得實施該專利附合。(2)專利附合(技術)的效用遠比在先專利的大,專利附合人(前技術人)有權優先實施專利附合,但需向在先專利人補償使用在先專利的費用。(3)專利附合并不當然影響在先專利人對其專利權的享有、使用,而且為了產生“新技術”、使用“新技術”,專利制度鼓勵專利附合;同時“對善意的堅持會減弱潛在的侵權人探索專利技術的動機”。(24)Peter Lee. The Accession Insight and Patent Infringement Remedies.Michigan Law Review, Vol. 110, p. 211, 2011.UC Davis Legal Studies Research Paper No. 246.為此,專利附合即使是在被附合人不知情的情況下發生,只要沒有對在先專利權人造成無法挽回的損失,不會被當然禁止繼續使用、實施,從而適當約束禁止令的頒發,防范在先專利權人的權利濫用。當然,使用專利附合方須向其他一方或各方支付一定的補償費用。(25)在美國Z4Technologies ,Inc. V. Microsoft Corp.案中,法院以“產品激活是微軟產品很小組成部分”并且“軟件侵權激活部分不可能是用戶購買產品核心功能”為由駁回了原告申請禁令的請求。這一判例表明“在集成產品中包含相對不那么重要元素時不適用禁令救濟”。這一判例印證了本文主張的專利附合規則。專利附合時,即使兩個或兩個以上前技術可以分割且獨立存在、使用,相互不影響效用,法律仍然應當規定專利附合人或在先專利人無需另一方同意自行實施但需支付費用的條件或規則,以利于促使專利附合人與在先專利人自行達成許可協議,促進專利附合的實施,實現技術進步。

(三)混合(confusion)

不同所有人的動產互相結合成為一物,不能識別或者識別需要的費用過大,稱為混合。根據《法國民法典》第573條、第575條之規定,不同所有人的幾種材料混合而制成一新物體,其中各種材料均不能視為主要材料的情形,(1)各種材料可能分離時,不知自己材料與他人材料混合的所有人可以請求分離;(2)各種材料不能無障礙地分離時,各所有人按各自所有材料的分量、性質及價值的比率共有該合成物。同時,合成物屬于構成該物的幾種材料的所有人數人所共有時,為了共有人的共同利益可以拍賣合成物。

集成創新情形下可能發生類似于動產混合的情形。專利混合人將自己或和第三人的專有成果(可能是專利或專有技術)與他人專利進行集成而成為新成果時,發生了專利混合。專利混合雖不影響在先專利人對其專利的所有權但可能會影響在先專利的市場效用、利益;同時,分離在先專利(不使用在先專利),混合物會失去或大大減少效用。因此,專利混合在“其中各種材料均不能視為主要材料”但“混合而制成一新物體”的效用應當顯著大于混合前各種材料“簡單之和”時發生。如專利池便是混合的一種形式。如果分離在先專利,混合物無所謂失去或不存在大大減少效用時不發生混合而是侵權。為了促進專利混合的實施與技術進步等“共同利益”,專利法需要有進一步的規制,形成促進“新物”實施與保護在先專利人權利、促進混合人及社會權益的機制,如拍賣或共有人自己實施或普通許可他人無需其他共有人同意,但應當給對方適當補償。(26)見黃暉譯,鄭成思審校:《法國知識產權法典》,商務印刷館1999年版,第102頁。

法國法的“添附權”突破了傳統添附的客體范圍,將無形財產包括知識產權添附納入其中(27)尹田:《法國物權法》,法律出版社2009年版,第78頁。。專利添附是能更好發揮效用的技術改進、附合與集成,包括專利加工、附合與混合三種類型。專利加工與附合不同在于:前者是直接對他人在先專利進行改進所形成的新成果;后者則是擁有自己的專利或專有技術在先,附合于他人在先專利之上形成的新成果;專利混合不存在對他人在先專利的進行改進區別于專利加工;不限于自己擁有的還包括甚至僅僅是第三人的專利或專有技術,同時也不是單純為了在先專利的實施與在先專利混合,區別于專利附合。專利添附分類的價值在于專利添附各類別特征是影響專利及其添附的實施與利益補償的重要因素。專利添附發生時因其自身特點而不存在專利添附對在先專利(物、權)的吸收,也就不存在簡單的專利添附歸屬在先專利權人或專利添附人。專利添附的歸屬與使用在沒有約定或協商達不成一致時,(1)專利添附實施時必須依賴在先專利或離開在先專利其實施效益存在明顯差異是否被允許使用在先專利,以及(2)在先專利實施時可否使用專利添附,(3)允許依賴實施需要補償在先專利權人或專利添附人的損失和費用的多少,應當結合專利添附類別與在先專利關系及其各自價值、效用,甚至還需要比較在先專利與專利添附的市場競爭關系等綜合考慮、判斷。

三、 專利添附的價值

添附的意義“在于利用物權歸屬分配,以實現鼓勵創造或維護經濟價值的公益目的,并解決當事人之間所有權之紛爭,維持社會和平之秩序;再利用債權上之補償方法以實現當事人間對等正義之功能,是物權法和債權法之絕妙配合。”(28)謝在全:《民法物權論(上冊)》,中國政法大學出版社2011年第5版。它具有增進財富,提高效率,促進物盡其用,減少交易成本等重要作用。(29)王利明:《添附制度若干問題探討》,載《法學評論》2006年第1期,第51頁。專利添附除此之外,還具有不同于物權添附的價值。

(一) 鼓勵持續創新與創新成果的實施

專利添附符合專利制度的目標,能促進新技術不斷產生、實施與轉化。首先專利添附使得在先專利權人更積極主動改進他們的現有專利。“很多人認為無可挑站地壟斷地位扼殺創新,不鼓勵節儉,并且遏制創新活力;對工業程序而言,競爭豁免是麻醉,對手是刺激。”(30)United States v. Aluminum Co. of Am., 148 F.2d 416, 427 (2d Cir. 1945).專利添附使得在先專利權人,尤其是在某領域獲得廣泛“基因式”(genus claims)(31)基因式專利,是指在該領域不能被繞開的重要專利,類似基因與物種的關系,任何后續的專利或產品都包含基因式專利。權利要求的專利權人不會躺在成果上睡大覺;改進者實質性改進在先專利技術,并且能合理獲得改進行為創造的社會價值,會促進在先專利權人繼續重新定義、思考和延伸他們的構想。

Peter Lee認為專利添附使得任意方而不僅是在先專利權人可以進行專利改進。現行專利體制下,交易成本和戰略考慮可能阻礙專利困境中的許可協議的達成,而逆等同原則幾乎沒法適用。專利技術實質改進者投資和市場化風險需自行承擔。即使在先專利人同意許可,嚴格排他權給了他們很大杠桿優勢。(32)Peter Lee, The Accession Insight and Patent Infringement Remedies, 110 Mich. L. Rev. 175 at 221-222.競爭比壟斷更能促進技術創新。減少在先專利權人絕對權可能更好促進技術進步。(33)Robert P. Merges & Richard R. Nelson, On the Complex Economics of Patent Scope, 90 COLUM. L. REV. 908 (1990). at 872.專利添附改變了在先專利權人和改進者之間不對稱地位,可以使談判力量重新平衡,并且刺激發明人實施現有專利技術。

此外,專利添附也有益于添附人公開添附成果或申請專利。按照現行專利制度,細微改進的改進者不能申請專利,不論市場效益大小也不能實施在先專利,而在先專利人可以免費使用改進成果;重大改進中,改進人雖可以申請專利,但在先專利權人也可以阻礙改進者實施在先專利,改進部分自然無法實施;只有重大改進且有顯著經濟意義的,改進人可以獲得強制交叉許可;特別重大改進的,改進者可以根據逆等同原則,不受限制實施在先專利,但是這種情況幾乎不存在。故改進技術中的大部分利益都被在先專利權人獲得,改進人一般不愿意就改進部分公開成果或申請專利。專利添附改變了這種利益分配格局,有益于添附人公開成果或者申請專利,鼓勵持續創新并促進了創新成果的實施。促進創新可謂專利制度的靈魂,持續創新與成果實施是實現創新的必有路徑。

(二)實現多方利益平衡

專利添附和原始專利授權有相似之處。技術構想在公共領域是共有的,發明人將其獨創性和勞動添加到構想上產生私有的發明專利權。發明專利權的獲得和有形財產原始取得不同,最根本的技術構想是不被任何人單獨占有的,強調社會大眾對發明專利權的公知領域有在先權。發明者對公知的“改進”取得所有權,以技術公開作為對公眾的補償。原始專利是對公知的添加與添附,是與一方改進另一方的情景類似。既然原始專利權的取得內含添附思想,那么專利添附有適用添附原則的正當性。此時,專利添附或服務于擴張在先專利權人權利(在先專利吸收改進成果),或限制在先專利人權利(添附人獲得改進專利或依賴使用權)。

同時,Henry E. Smith 指出添附具有洛克式的主要特征,基于無辜改進者對某些資源重大價值的提升,便發生對資源的保護從財產規則向責任規則轉變。(34)Henry E. Smith, Intellectual Property as Property: Delineating Entitlements in Information, 116 YALE L.J. at 1766-77. 產權財產規則(property rule),是指原初權利人決定權利對其所意味的價值。一旦這種權利的原初狀態被破壞,加害人就必須向權利人支付該權利在客觀上所決定的價值(objectively determined value),這就是責任規則(liability rule)。詳見寧紅麗:《經濟學視野中的越界建筑法律規則》,載《法商研究》2005年第3期。同理,專利添附授予將勞動添加到發明的一方實質上不受約束的所有權。(35)Peter Lee, The Accession Insight and Patent Infringement Remedies, 110 Mich. L. Rev. 175 at 228-229.即添附人只要對在先專利有足夠實質性改進,符合適用添附要件,那么添附人只需支付在先專利客觀價值,便可擁有改進技術不受約束的所有權,有依賴實施在先專利的權利。

專利添附還可以防止原始專利權人財富不正當積累。現有專利制度有利于在先專利權人,他相對于侵權改進者享有絕對排他權。“在很多案件,這使得在先專利權人攫取改進者創造價值的全部或者絕大部分。公平原則反對專利權人獲取他人實質性技術改進創新成果的不恰當比例。”(36)Christopher M. Newman, Patent Infringement as Nuisance, 59 CATH. U. L. REV. 61, 87 (2009) at 63.現代專利制度正當性是基于功利主義,其最終目的是通過信息披露為公眾產生新的設計和技術(37)Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 151 (1989).,以前專利制度更強調報償勞動和獎勵創新努力。當代專利制度價值既要保護創造者的本權,還要促進對專利添附人、使用者等他權的保護,更加關注權利價值的通暢實現,促進了消費者、社會公共利益。(38)吳漢東:《知識產權制度基礎理論研究》,知識產權出版社2009年8月版,第171~173頁。

(三) 合理定位專利權排他性

反對添附適用于專利制度的一個最主要原因是破壞財產權穩定預期,違背了長期實踐建立的專利排他權保護體系。正是專利權嚴格的排他性預期,專利財產價值才能得以體現,理性發明人才會研發、申請專利。“批評者認為專利添附會減少原始創新動機,專利權所有人和法院評估價值的差別可能讓原始創新者寒心。”美國最高法院指出,法院應該在破壞發明團體的穩定預期時應該遲疑些。(39)Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722, 739 (2002).第3期,第38頁。

保護不充分原始創新者會寒心,但是保護不是為保護而保護,保護是為了更好地創新與發展。沒有保護不能持續發展;同時沒有發展, 保護何益? 保護是為了發展,是發展的當然、應有之意。正如19世紀德國法學家耶林所言:權利一方面從法律內獲得自己的生命, 另一方面也反過來給予法律以生命。促進技術創新與實施是專利制度的基本宗旨,也是保護知識產權的內在要求。(40)陳家宏:《專利制度企業內化的意義及實現路徑》,載《知識產權》2008年第3期,第38頁。

Holmes認為法律從來沒有將穩定性作為最高價值。(41)Oliver Wendell Holmes, The Path of the Law, 10 HARV. L. REV. 457, 469 (1897).何況,專利添附適用范圍非常有限,如果添附者改進是細小的,那么根據傳統公平原則仍傾向于認定侵權。進一步說,即使對“重大改進”(獨立可專利)發明,法院會先判定添附者貢獻與在先專利相比是否具有足夠實質性進步,才決定是否適用添附。很多添附案件并不會適用添附。即使改進足以啟動添附,法院也會在強行判定損害之前指導雙方自行協商許可。(42)Peter Lee, The Evolution of Intellectual Infrastructure, 83 WASH. L. REV. 39, 52 (2008) at 107-108.專利添附只是減弱了專利權的嚴格排他權,改變了專利體系中在先專利權人壟斷優勢地位,兼顧添附人利益,促進更多人投資技術改進研發,并不是要取代既有專利排他權的市場秩序,從而只是改變雙方協商地位。雙方還是有充分條件達成互利協議。在沒有任何協議達成和專利權人獲得司法決定的合理使用費兩種情景之間,后者對專利權人更好。這就像Robert Mergers提出的,即使改進產品問世后,在先專利權人仍可以繼續賣出其一代產品。(43)Robert Merges, Intellectual Property Rights and Bargaining Breakdown: The Case of Blocking Patents, 62 TENN. L. REV. 75 (1994) . at 79-80.

四、結論與展望

專利制度是人類促進技術創新的創造性制度成果。現有依賴專利、改進專利等制度未能全面覆蓋改進創新、專利許可再創新與集成創新的持續創新諸類情形,缺乏促進各類再創新成果依賴實施與利益補償的規則,專利添附能夠彌補、完善專利制度的這些缺失,回應、解釋社會各類再創新現實,促進技術持續創新。

專利添附,是指非專利權人對專利進行再創新形成新物的事實。專利添附具有新物性質,但其本身不會導致原物所有權(在先專利權)喪失,其成立也不在于物與物是否能夠分離,而在于新物的產生及其價值的實現(實施)時“不可分離”。專利添附存在于改進創新、專利許可再創新與集成創新等諸類創新模式中,可分為專利加工、專利附合與專利混合。專利添附(技術)實施時,是否被允許使用在先專利、是否需要補償以及補償多少,需要結合類別、綜合諸因素考慮、判斷,遵循約定優先、效用較小者許可效用較大者使用、受益者補償原則。添附的意義在于增進財富,提高效率,促進物盡其用,減少交易成本等重要作用;同時,專利添附還有其自身價值:促進在先專利權人更積極主動改進他們現有專利,而且不是僅在先專利權人可以參與技術改進,也有益于添附人公開技術或申請專利,讓改進者更有動機披露改進技術;保護專利人權利同時也促進添附人、消費者與社會公共利益,以及專利保護與發展并舉,合理回歸專利權排他性。

專利添附是個新命題,國外研究也只是近幾年才開始,本研究是在物權添附既有研究成果的基礎上,對專利添附概念與特征、類型及其依賴實施規則,以及專利添附存在的價值等進行了初步探討,有關專利添附的屬性,與在先權、共有關系等,也有待研究。