中藥內服外敷治療原發性痛經100例※

王柱林

(山東省乳山市中醫院,264500)

我院中醫婦科多年應用經驗方痛經湯合中藥外敷治療原發性痛經,取得了較好療效,現報道如下。

一般資料

100例患者均為2007年6月~2010年6月于我院就診的原發性痛經患者。隨機分為治療組50例和對照組50例。治療組年齡最小15歲,最大35歲;病程最長11年,最短3個月;輕度6例,中度39例,重度5例。對照組年齡最小13歲,最大36歲;病程最長11年,最短3個月;輕度9例,中度38例,重度3例。兩組患者年齡、病程和病情程度比較,無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。

診斷標準:①西醫診斷標準:根據《婦產科學》[1]制定。②中醫診斷標準:根據《中醫婦科學》[2]制定。

納入標準:①符合西醫原發性痛經診斷標準。②符合中醫痛經診斷標準。③月經周期規律。④能夠接受治療、觀察及檢查者。

排除標準:①經B超或婦科檢查證實是由盆腔炎、子宮內膜異位癥、子宮肌瘤、子宮腺肌癥等器質性病變所致的痛經患者。②合并心血管、肝、腎及造血系統病變者或精神病患者。③月經周期不規律者。④正在參加其他臨床試驗患者。⑤有藥物過敏史者。

痛經程度評分標準:參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[3]制定。經期及經前小腹痛(基礎分)5分;腹痛難忍,1分;腹痛明顯,0.5分;坐臥不寧,1分;休克,2分;面色?白,0.5分;冷汗淋漓,1分;四肢厥冷,1分;需臥床休息,1分;影響工作學習,1分;用一般止痛措施不緩解,1分;用一般止痛措施可暫緩,0.5分;伴腰部酸痛,0.5分;惡心嘔吐,0.5分;肛門墜脹,0.5分;疼痛在1d以內,0.5分;每增加1d加0.5分。

痛經程度分級:疼痛積分在8分以下為輕度,疼痛積分在8~13.5分為中度,疼痛積分在14分以上為重度。

治療方法

1.治療組:①中藥痛經湯:基本方由石見穿、當歸、香附、元胡、烏藥、艾葉、炮姜、川芎、牛膝、徐長卿、白芍、桃仁、紅花、生甘草等組成。隨癥加減:腹痛甚者加白芷、五靈脂;小腹冷痛加小茴香、吳茱萸;腰骶痛者加杜仲、續斷;惡心嘔吐加竹茹、半夏;失眠多夢者加龍骨、遠志。服用方法:上藥由本院煎藥室按一定比例高溫煎熬提取裝袋,每袋120ml,相當于每毫升含生藥0.375g,每次服120ml,每日2次,于經前3~5d開始服用,至月經干凈或腹痛消失時停服,連服3個月經周期。②經痛散:白芷、吳茱萸、沒藥、冰片、細辛、丁香,據癥酌加元胡、五靈脂、紅花、肉桂、木香等。用藥方法:上藥按5∶1∶3∶1∶1∶1的比例共研為末,過100目篩,密貯備用。經前3~5d用鹽水清洗臍部,將上藥3~5g用白酒和姜汁適量調敷臍中,外用麝香壯骨膏固定,隔日換1次至月經結束,連用3個月經周期。

2.對照組:元胡止痛片(廣東佛山德眾藥業有限公司生產;國藥準字:Z44021349)。服用方法:經前3~5d開始服用(每次4~6片,每日3次,至月經干凈或腹痛消失時停服,連服3個月經周期。

觀察指標及方法:(1)療效觀察:①痛經的疼痛程度及持續時間;月經量、色、質變化,用藥前和用藥后每個月經周期記錄1次。②治療前后痛經癥狀積分變化。停藥后隨訪3個月經周期,觀察遠期治療效果。(2)安全性觀察:血常規、尿常規、肝功能(ALT、AST)、腎功能(BUN、Cr)。記錄全身或局部不良反應。

治療結果

療效判定標準:痊愈:服藥后疼痛積分恢復到0分,腹痛及其他癥狀消失,停藥3個月經周期未復發者。顯效:治療后疼痛積分降低至治療前積分的1/2以下,腹痛明顯減輕,其余癥狀好轉,不服止痛藥能堅持工作。有效:治療后疼痛積分降低至治療前積分的1/2~3/4,腹痛減輕,其余癥狀好轉,服止痛藥能堅持工作。無效:腹痛及其他癥狀無改變者。

兩組治療后痛經療效比較:治療組50例,痊愈31例,顯效11例,有效5例,無效3例,總有效率94%;對照組50例,痊愈7例,顯效8例,有效18例,無效17例,總有效率66%。兩組療效比較差異有統計學意義。

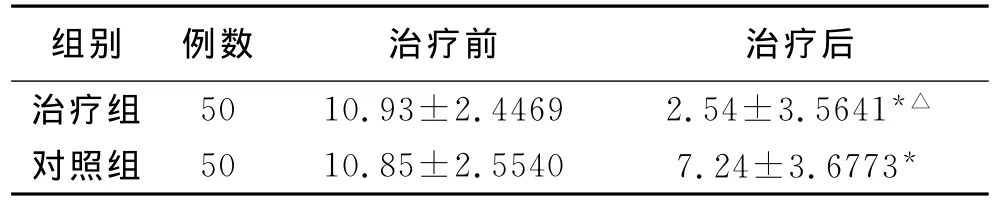

兩組治療前后痛經癥狀總積分值變化情況見表1。

表1 治療組與對照組治療前后痛經癥狀總積分值變化比較(ˉx±s,分)

兩組治療前后月經的量、色、質變化比較:治療前治療組經量正常18例,異常32例,治療后治療組正常41例,異常9例;治療前對照組經量正常20例,異常30例,治療后對照組正常35例,異常15例;治療前治療組經色正常16例,異常34例,治療后治療組正常44例,異常6例;治療前對照組經色正常17例,異常33例,治療后對照組經色正常33例,經色異常17例;治療前治療組經質正常19例,異常31例,治療后治療組正常42例,異常8例;治療前對照組經質正常19例,異常31例,治療后對照組正常30例,異常20例。

兩組在治療過程中均未發現明顯不良反應,用藥前后血、尿常規及肝、腎功能未見異常變化。兩組患者停藥3個月后隨訪,治療組復發1例,對照組復發8例。

討論

1.病因病機:痛經是婦科的常見疾病,尤其是青春期女性為多。本病病位在子宮、沖任,變化在氣血,表現為痛癥。痛經之所以隨月經周期發作,是與經期及經期前后特殊生理狀態有關,此為痛經發病的內在條件。非行經期間,沖任氣血平和,致病因素尚未能引起沖任、胞宮氣血瘀滯,故平時不發生疼痛。而在經期或經期前后,氣血變化急驟,易受致病因素干擾,故可發生痛經。通過多年臨床觀察發現,血瘀是痛經的主要病理變化,寒邪、氣滯是始動因素。患者大多由于經期攝生不當,如經期冒雨涉水、飲食生冷太過等,導致寒邪客于沖任、胞中,或素性抑郁或恚怒傷肝,氣郁不舒,經期氣血下注沖任,或復為情志所傷,壅滯更甚,以致血脈凝斂,滯礙經血,“不通則痛”發為本病。故臨床以行血活血、溫經散寒、祛瘀止痛為基本原則。

2.方義分析:痛經湯中,石見穿味辛苦性微寒,具有活血化瘀、清熱止痛、散結消腫之功,該藥始載于《本草綱目》,《浙江民間常用草藥》謂其“活血化瘀、止血、解毒、消腫”。根據我院婦科30多年臨床觀察,其藥性平和,不燥不寒,多用于血熱、血瘀、濕熱所致的婦科諸證。徐長卿辛溫,歸肝、胃經,功用祛風止痛,鎮靜止癢,《貴州民間方藥集》載其“通經活血”,臨床體會該藥有較好的鎮靜止痛作用,廣泛用于寒凝、氣滯、血瘀、風濕所致的各種痛癥。桃仁與紅花配伍,為活血化瘀、調經止痛之要藥。當歸與川芎相伍,名曰芎歸散,氣血兼顧,養血調經,可提高活血散瘀、行氣止痛之功。牛膝活血化瘀,引血下行,現代藥理研究證明對貓子宮未孕者有弛緩作用。延胡索性溫,味辛苦,入心、脾、肝、肺經,是活血化瘀、行氣止痛之妙品,尤以止痛之功效而著稱。李時珍在《本草綱目》中推崇元胡“能行血中氣滯,氣中血滯,故專治一身上下諸痛,用之中的,妙不可言”。現代藥理研究證實,延胡索多種制劑均有明顯的鎮痛作用。香附性平無寒熱之偏,既可疏肝調經,又能行氣止痛,同時兼通十二經,引諸藥直達病所。《本草綱目》有言:“香附乃氣病之總司,女科之主帥也。”而氣為血之帥,氣行則血行,血行暢則通,通則不痛。烏藥辛、溫,行氣止痛,溫腎散寒,與香附配伍,共奏理氣止痛、溫經散寒之功。艾葉、炮姜溫經散寒止痛。白芍酸甘化陰,養營和血止痛。甘草緩急止痛,《本草正義》載:“隨氣藥入氣,隨血藥入血,無往不可,故稱國老”。與白芍相合為芍藥甘草湯,能緩急止痛,現代藥理學研究認為,芍藥甘草湯具有鎮痛、鎮靜、解痙、松弛平滑肌等作用。

經痛散中白芷辛香性溫,祛風止痛;細辛辛溫,散寒止痛,走竄之性強,二者均為古今止痛外用藥中的常用藥。吳茱萸散寒止痛;沒藥是活血散瘀、消腫止痛之良藥;丁香辛溫,外用也可溫經散寒止痛,現代藥理研究證明,丁香的主要成分丁香酚有顯著的透皮吸收促進功能;冰片辛苦,微寒,氣味清涼宜人,有消腫止痛、防腐止癢之效,此藥對皮膚有溫和刺激作用,可幫助其他藥物透皮吸收,有研究表明冰片具有促進其他藥物透皮吸收、提高其他藥物的血藥濃度和生物利用度以及抗炎鎮痛作用。

3.給藥途徑:痛經湯內服,藥物經胃腸道吸收,進入血液,從而布散全身;經痛散中多用辛溫芳香及活血化瘀,溫經散寒藥物,通過神闕穴的穴位作用和藥物刺激作用,分別按照不同的歸經,進入諸經,從而發揮其作用。現代醫學研究證明,臍部皮膚除了一般皮膚所具有的微循環外,臍下腹膜還分布有豐富的靜脈網,藥物在臍部皮膚經過穿透后,直接擴散到靜脈網和腹下動脈分支而入體循環。

痛經湯與經痛散合用,內服加臍療多渠道、多環節共奏行血活血、溫經散寒、祛瘀止痛之功,力強效宏,受點集中,緩解臨床癥狀。經過3個周期的調理,循序漸進,達到治病的根本目的,故收效顯著。

4.用藥時機:因痛經多發生在經前及經期,故治療多于經前3~5d開始,此時血海充盈,氣血壅滯,未痛先治,經期有形、無形之邪可隨經血消除,使邪有出路,邪祛經調,收效事半功倍。對于原發性痛經的發病機制,目前主要認為與前列腺素(PG)有關。有研究表明經血中PG在經期最初48h釋放最多,提前連續用藥可糾正月經血中PG過度合成與釋放。

中藥內服外敷治療原發性痛經治療效果好于元胡止痛片,為中醫藥治療原發性痛經提供了新的思路及有效藥物。由于時間和經費所限,觀察的病例數較少,缺少必要的實驗室指標,今后進一步研究將擴大樣本量,深化監測指標,進一步探討其作用機理。

[1]樂杰.婦產科學[M].北京:人民衛生出版社,2005:347.

[2]張玉珍.中醫婦科學[M].北京:中國中醫藥出版社,2002:124-127.

[3]中華人民共和國衛生部.中藥新藥臨床研究指導原則[M].北京:中國醫藥科技出版社,1993:263-266.