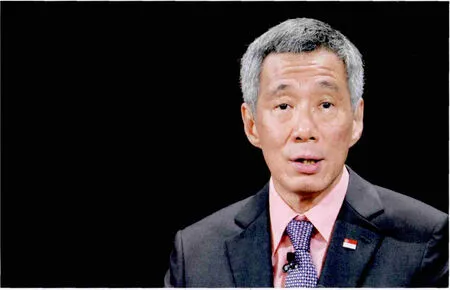

李顯龍:“新”式掌門人

■曾園俐

作為新加坡國父李光耀的長子,李顯龍自幼便吸引了眾人關注的目光。當下,這位新加坡的掌門人,以其政治天賦與外交才干引來眾人矚目,而人們也習慣將父子倆的從政風格和國際形象進行比較。

極富天賦接掌大權

李顯龍生于1952年的新加坡。據李顯龍自己的說法,當他出現在眾人面前時,別人有意無意都會介紹他為“李光耀的兒子”。在接受楊瀾采訪時,李顯龍也談到這個問題,他坦言特殊出身對自己來說“壓力有一些”。然而,即使在父親光環的籠罩之下,李顯龍的表現、所顯露出來的才干并沒有讓父親以及關注他的人失望。

小學畢業后,李顯龍進入國家初級學院就讀,后獲獎學金赴英國劍橋大學深造,研習的是數學。畢業成績優異,老師極力推薦其繼續深造,走學術之路,但他婉然拒絕了。李光耀很了解兒子,在他的自傳《風雨獨立路——李光耀回憶錄》中提及“當時顯龍只不過20歲,卻已很清楚自己要做些什么。”或許李顯龍從小受父親耳濡目染,顯示出他對政治事務的熱愛和為祖國服務之心。1974年從劍橋大學畢業后,他開始了規劃自己的政治生涯。1978年在美國堪薩斯州萊文沃堡進修陸軍指揮和參謀的課程,并在1979年取得哈佛大學肯尼迪行政管理學院公共行政學碩士學位。

回國之后,李顯龍并沒有馬上步入新加坡政壇,而是選擇服務于軍隊。1984年,身為準將的李顯龍辭去國防部長政治秘書的職務后走入政界,同年12月被選為國會議員,而且獲得了很高的得票率。此時年僅32歲、位居要位的李顯龍,已經成為了新加坡政壇一顆冉冉升起的新星。次年,他完成了一件備受贊頌的事情,那就是組織近千位各行業專家和學者起草名為《21世紀新加坡》的報告。

報告一出臺就轟動整個獅城,因為這份報告不僅是涉及新加坡應該如何應對經濟大蕭條,還涉及如何“再造新加坡”的問題。1986年,業績出色、才干出眾的李顯龍被委任為新加坡貿易與工業部長。1990年,李顯龍成為這個國家有史以來最年輕的副總理,并繼續掌管貿工部。在這個位置上歷練了長達14年之后,李顯龍于2004年8月12日從吳作棟手中接掌新加坡大權,走上權力頂峰,成為新加坡第三任總理,并組織了自己的內閣班子。

褪去光環改變形象

新加坡脫離英國殖民統治獲得獨立以及實現經濟騰飛,離不開李光耀的功勞。新加坡位處太平洋與印度洋連接點的位置,是個重要貿易樞紐位置。然而,新加坡卻是一個袖珍型的城市國家,面積僅有710平方公里的小國卻擁有了531萬人口。國內資源極其匱乏,連最為重要的飲用水供應都來自馬來西亞。

獨立后,如何讓新加坡成為現代化的國家?任務異常艱巨。

短短不到40年的時間新加坡即成為東南亞乃至整個東亞地區最為發達的國家之一,躋身“亞洲四小龍”。

父親的光環起著引導仕途的作用但總有褪去的時候。李顯龍接掌后,新加坡發展勢頭依然迅猛:2005年的GDP增長高達6.6%,2006年更攀升至7.9%,2007年稍微回落至7.5%。由于遭受2008、2009兩年動蕩的外部環境、國際金融危機的沖擊,新加坡的發展有所減緩。可是到了2010年,新加坡強勢反彈,GDP增長達驚人的14%,這樣的增長率對于一個發展程度相當高的經濟體堪稱是令人驚訝的“奇跡”。可以說,李顯龍的能力并不是體現在“站在巨人的肩膀上”繼續保持新加坡的社會發展態勢,而是帶領新加坡走出陰霾、走向復蘇的領導者魄力——它不讓社會流于停滯,給予社會信心和力量。此時,李顯龍已經不是那個被稱為“李光耀的兒子”的李顯龍,他已憑借自己的才干、能力和膽識使光環褪去,成就了自我的實現。

在父子倆的公眾形象上,李光耀素以強者的形象出現在國際社會和國內公眾面前,因為他不得不以戰士的姿態來實現新加坡獨立的使命。哪怕在新加坡宣布獨立后,為了獲取大國對他們的認同,李光耀必須保持這種干練、不妥協的作風。而李光耀的后來者,包括吳作棟和李顯龍,由于他們把精力都用于處理國內的事務,親民的、和藹的形象更有利于目標的實現。

但是情況遠比這更復雜。

2011年是新加坡政治發展的轉折年份。在這一年的選舉中,人民行動黨雖然最終仍然獲勝,但破天荒地喪失了其中的一個集選區,且得票率是1965年建國以來最低的一次,為60%。這給人民行動黨來當頭一棒,這也使李顯龍認識到,如果不改變被媒體所詬病的“傲慢”作風,無論經濟勢頭保持得多好,都難以贏得民眾的信任。

在同僚的眼中,最高領導人似乎總是高不可攀的;在公眾的眼中,最高領導人似乎總是與他們有距離感的。然而,對于實行多黨制和選舉制的國家,公眾形象的塑造是重要的。在新時代,李顯龍改變了威權主義新加坡領導人的一貫強悍作風,重塑了一個親民的總理,為民主新加坡的未來鋪平了道路。

面簿行銷廣開言路

好的理念需要好的手段和方法來支持。當“親民”理念遇上“面簿”后,李顯龍打造了一套專屬自己的面薄行銷術。

面簿為民眾帶來的一個重要信息就是:總理也是平凡人。其實,在2011年大選之前,李顯龍就已經開通了自己的面簿賬號,從此搭上通過新媒體溝通的新時代列車。開通面簿以后,他的粉絲數量不到半天就突破一萬人大關,其迅猛之勢既是意料之外,也是情理之中。李顯龍對媒體說,“政府作風必須開放和透明才能廣開言路”,正因如此,他特別用心經營自己的面簿。

首先,他的面簿記載了自己生活點滴。比如,在春節的時候,他會繪聲繪色、圖文并茂地在自己的面簿上記載他是如何邀請普通員工、義工到家里做客的。通過這種方式,李顯龍像公眾傳達了總理其實是和老百姓共度佳節、打成一片的。又如,李顯龍參加了G 20首腦峰會,他會在面簿上描繪會議的過程,更有趣的是,他還擺上了和夫人在當地旅游時的照片。在這里,沒有媒體的鎂光燈,沒有媒體的大肆渲染,只有真實的李顯龍,這就是新媒體的力量。

其次,他的面簿還轉發別人的有趣創作,比如漫畫、歌曲。李顯龍轉載了令新加坡人為之動容的歌曲《依然愛你》。此一轉發,一天之內便獲得了千次以上的“贊”和轉載,這也表達了民眾對李顯龍總理的贊許。這首歌曲短片僅有短短的四分多鐘,但是卻平淡而又真實地表達了新加坡人的愛國情懷。

再次,他的面簿會在特殊的日子給網民送上真摯的祝福和感謝。比如2013年9月16日,在李光耀過90歲生日的時候,作為兒子的李顯龍通過面簿感謝大家對父親的祝福。這一場景將總理活生生地擺在公眾面前:他不僅僅是一個有才干的總理,還是一個有孝心的兒子。

他的面簿還是公眾“網絡問政”、“網絡參政”、“網絡議政”的平臺。李顯龍會在面簿就某些政事發表自己的“非官方”感言,此時,公眾可以通過回復評論的途徑參加到政事的商議過程上來。

最后,他的面簿也成了新加坡人“訴苦”的平臺。網民在分享李顯龍的趣聞趣事之時,還會把各種辛酸和抱怨放在總理的面簿上。總理也會不定期地回復網民,這也大大增強了自己親民的形象。與此同時,假如總理在面簿上反應了“民間疾苦”,那些相關的公務員一定不能置之不理,在一定程度上可以督促公務員做到快速回應民眾需求。