補氣化痰通絡方結合表里兩經并刺法治療腦卒中后肩手綜合征患者疼痛及水腫的療效

韓淑凱 王會青 韓凱云 劉建會 左麗卿 林國群 任占昌 (河北省望都縣中醫院,河北 望都 072450)

肩手綜合征(SHS)又稱作反射性交感神經營養不良綜合征(RSD),是中風后偏癱患者的常見并發癥,臨床主要表現為偏癱側肩痛、手腫及被動運動時疼痛加劇,嚴重影響患者偏癱上肢的功能恢復,其發病率高達12.5% ~61%〔1〕。2009年1月至2010年12月,我們以補氣化痰通絡方結合表里兩經并刺法治療SHS 50例,并與康復療法治療的40例做對照觀察。

1 資料與方法

1.1 一般資料 90例均為本院腦血管病專科門診患者,隨機分為兩組。治療組50例,男29例,女21例;年齡49~80歲,平均(54.7±2.9)歲;其中腦出血22例,腦梗死28例;腦卒中發病至入組病程為5 d~2個月,平均(25.2±7.07)d。對照組40例,男22例,女18例;年齡48~80歲,平均(54.2±3.1)歲;其中腦出血20例,腦梗死20例;腦卒中發病至入組時間病程為7 d~2個月,平均(27.7±6.99)d。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 腦卒中診斷標準依據1995年中華醫學會第四次全國腦血管病學術會議修訂的《各類腦血管病診斷要點》〔2〕中腦梗死和腦出血的診斷標準,結合頭顱CT或MRI檢查結果確診。SHS參照有關文獻〔3〕標準:①肩部疼痛,運動受限;②患者的手腫脹,并且關節活動明顯受限,水腫以手的背部最顯著;③患手的顏色發生變化,呈粉紅色或淡紫色,患手皮溫較健側高。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準的Ⅰ期SHS患者;受試者自愿并簽署知情同意書;年齡40~80歲,病程在2個月內。

1.4 排除標準 SHSⅡ、Ⅲ期患者;病情危重或急性期病情尚未穩定,伴有意識障礙或嚴重的認知功能障礙者;合并有嚴重的心、肺、肝、腎功能不全患者。

1.5 治療方法

1.5.1 治療組 給予補氣化痰通絡方口服結合表里兩經并刺法。①方藥組成:黃芪30 g,桔梗、僵蠶、白芍、地龍、丹參、炙甘草各10 g,茯苓6 g,伸筋草、生地黃各20 g。臨床加減:血虛者,加當歸10 g、何首烏20 g;血瘀甚者,加三七10 g;兼腎陽不足者,加附子6 g、肉桂5 g;水腫較甚者,加薏苡仁20 g;疼痛較甚者,加細辛3 g、制草烏10 g。將上述藥物加水1 000 ml,浸泡30 min后,用自動煎藥機煎煮取汁 400 ml,去渣,再濃縮至200 ml,每袋100 ml,早晚各服1袋。②表里兩經并刺法:依十二經表里關系,將其分為3組,即手太陰肺經與手陽明大腸經、手厥陰心包經與手少陽三焦經、手少陰心經與手太陽小腸經。取穴:每組經脈之五腧穴,即井、滎、輸、經、合,加刺肩井、肩髎、肩貞3穴。針刺方法:選用華佗牌0.30 mm×46 mm針灸針,其中井穴給予點刺放血,其他垂直刺入,施以雀啄捻轉手法,行針1 min,每次留針30 min,每天選用2組,每天治療1次。

1.5.2 對照組 給予康復療法:①宣教和心理疏導。向患者及家屬講解肩手綜合征的發病機制及預后,同時針對患者不同心理情緒進行疏導,使其建立康復信心并積極配合治療。②良肢位擺放。仰臥位時,患肩墊起以防止肩部后縮,肩關節外展、外旋,肘關節伸展,前臂旋后,腕背伸,手指伸展,掌心向上,整個上肢置于枕頭上;健側臥位時,患肩充分前伸,肘關節伸展,前臂旋前,腕關節背伸,手指伸展,整個患肢放在胸前枕頭上;患側臥位時,患肩充分前伸,避免患肩受壓和后縮,患肘伸展,前臂旋后,手指伸展,掌心向上。③關節活動度維持訓練。主動和被動活動患肢,重點進行肩關節外旋、外展和屈曲,腕和手指伸展。主要內容為運動療法(PT)和作業療法(OT),按照被動運動-輔助運動-主動運動的訓練規律進行康復訓練,每天1~2次,每次45 min左右。④短波、超短波治療。短波、超短波治療有消炎、消腫、止痛的作用。可將電極于患側肩部對置,取微熱量,治療時間為20 min,每天1次。兩組均連續治療3 w后評定臨床療效。

1.6 觀察指標與方法

1.6.1 患側上肢疼痛程度的評定 采用視覺模擬評分法(VAS)〔4〕對疼痛程度進行評價。具體方法是:在紙上面劃一條10 cm的橫線,橫線的一端為0,表示無痛;另一端為10,表示劇痛;中間部分表示不同程度的疼痛。共有0~10個等級,0為無疼痛,10為疼痛最重,讓患者根據自我感覺在橫線上劃一記號,表示疼痛的程度。

1.6.2 患側上肢程度的評定 手部水腫測量,把水灌滿2 L量筒,手泡進去至水面沒及腕橫紋處,排掉水的體積即為手的體積,健手和患手的體積差即為患手腫脹值。

1.7 療效評定標準 參照《神經康復學》〔5〕。顯效:關節水腫、疼痛消失,活動功能無明顯受限,手部小肌肉無萎縮。有效:關節水腫基本消失,疼痛基本緩解,關節活動輕度受限,手部小肌肉萎縮不明顯。無效:患者癥狀、體征無明顯改善、關節活動功能明顯受限,肌肉萎縮逐漸加重。

1.8 統計學方法 采用SPSS10.1統計軟件進行數據分析,等級資料用Ridit檢驗,計數用χ2檢驗,計量資料用t檢驗。

2 結果

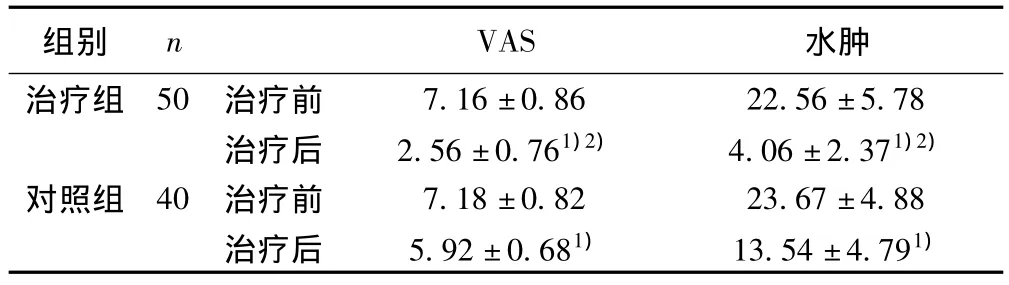

2.1 兩組患者治療前后患側上肢疼痛和水腫評分比較 兩組治療前后疼痛、水腫評分比較,差異有統計學意義(P<0.05),且對照組評分優于對照組(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組臨床療效比較 治療組療效明顯優于對照組(P<0.05)。見表2。

表1 兩組患者治療前后VAS、水腫評分比較(±s)

表1 兩組患者治療前后VAS、水腫評分比較(±s)

與本組治療前比較:1)P<0.05;與對照組比較:2)P<0.05

組別 n VAS 水腫治療組 50 治療前7.16±0.86 22.56±5.78治療后 2.56±0.761)2) 4.06±2.371)2)對照組 40 治療前 7.18±0.82 23.67±4.88治療后 5.92±0.681) 13.54±4.791)

表2 兩組患者治療后臨床療效比較

3 討論

腦卒中是嚴重威脅人類生命及影響生活質量的疾病,具有高病死率、高復發率及高致殘率等特點。SHS是腦卒中偏癱患者的常見并發癥,其發病原因一般認為與交感神經系統功能障礙、肩-手泵功能障礙、腕關節異常屈曲等機制有關。如不及時治療,后期則會出現手部肌肉萎縮,甚至攣縮畸形,嚴重影響偏癱肢體的功能恢復。

中醫學認為,SHS屬“痹證”范疇,早在《針灸甲乙經》中就有記載“偏枯……肩時中痛,難屈伸,手不可舉重,腕急”,多由于氣血阻滯導致經絡失養、絡脈不通而引起,正如《素聞·舉痛論》所載“經脈流行不止,環周不休,寒氣入經而稽留,泣而不行,客于脈外則血少,客于脈中則氣不通,故卒然而痛。”據其臨床表現,我們將其病機辨為氣虛痰凝,脈絡閉阻,氣血運行不暢,“不通則痛”。絡脈的病機又有“易滯易瘀”、“易入難出”的特點,故我們以絡病理論為依據,采用補氣化痰、疏通經絡、調整陰陽之法,使“絡以通為用”,從而“通則不痛”。補氣化痰通絡方中黃芪補氣升陽為君藥,《神農本草經》將其列為上品,稱其補而不滯,溫而不燥,甘而不壅。現代藥理研究表明〔6〕,黃芪能明顯擴張外周、冠狀、腦、腸及腎血管,改善微循環,增加毛細血管抵抗力,防止理化因素所致毛細血管脆性和通透性的增加,促使炎癥好轉。輔以桔梗、僵蠶、地龍行氣化痰、疏通經絡為臣藥,其中桔梗可增強巨噬細胞吞噬功能,增強嗜中性白細胞的殺菌力,提高溶菌酶的活性,提高機體防御系統而發揮作用,其活性成分桔梗粗皂甙有明顯的鎮靜、鎮痛作用。配以丹參祛瘀止痛、活血通經,白芍平肝止痛、養血調經,生地滋陰補腎,茯苓利水滲濕、健脾安神,以上諸藥共為佐藥,甘草健脾益氣、緩急止痛、調和諸藥為使藥,全方共奏補氣化痰、活血通絡、調整陰陽之功。

《素聞·陰陽應象大論》曰:“善用針者,從陰引陽,從陽引陰”,因此,我們選用表里兩經,以五腧穴為主,從而補虛瀉實,調整陰陽。五腧穴是十四經中具有特殊治療作用的五個重要特定穴,是臟腑精氣起始、流注、充盈、匯合之處,是經氣最旺盛的部位。特定穴穴位具有生物物理特異性和效應特異性。井穴是十二經脈陰陽之氣始發之處,經脈之氣交接于四末之所在,刺之可接通十二經氣,協調陰陽,醒腦開竅。滎穴是十二經脈流行的部位,喻作水流尚微,縈迂未成大流,從而“易滯易瘀”,刺之可起到活血祛瘀、疏通經絡之效。腧穴是經氣漸盛,由此注彼的部位,因“陰經之輸并于原”(《圖翼》),故刺之可調理臟腑之根本,銜接五臟之精氣。經穴是經氣正盛運行經過的部位,刺之可收到補氣扶正、調整陰陽的效果。合穴是經氣由此深入,進而會合于臟腑的部位,因與臟腑關系密切,故刺之可調整臟腑之間的平衡,促進臟腑氣血流暢,使失調之臟腑陰陽恢復平和,“陰平陽秘,精神乃治”。因此,針刺表里兩經的五腧穴,可以調節經絡臟腑陰陽,使之趨于平衡,正如《靈樞·衛氣》所說“陰陽相隨,外內相貫,如環無端”。已往研究證明〔7〕針刺能較好地抑制交感神經的亢進活動,改善微循環,改善腦血流圖和腦電圖,從而改善腦部血液循環,提高肩-手泵血功能,提高癱瘓上肢的運動功能及日常生活能力。

臨床研究結果表明,采用補氣化痰通絡方結合表里兩經并刺法治療腦卒中后肩手綜合征具有較好的臨床療效,通過針藥結合、外治內調,可以多層次、多環節、多靶點的整體調理和辯證施治,從而調虛實、平陰陽,使機體恢復穩態平衡。本法強調對機體整體觀的認識和全身陰陽平衡的調節,能顯著調整和改善人體臟腑氣血功能活動,使之趨于平衡。

1 南登昆.康復醫學〔M〕.北京:人民衛生出版社,2004:208.

2 中華醫學會.各類腦血管疾病診斷要點〔J〕.中華神經科雜志,1996;29(6):379-81.

3 賈子善,呂佩源,閆彥寧.腦卒中康復〔M〕.河北:河北科學技術出版社,2006:240-1.

4 張理賓,李彥平,涂 嬋.急性疼痛前列腺素與VAS疼痛評分的相關性研究〔J〕.九江醫學,2007;22(4):11-2.

5 朱槦連.神經康復學〔M〕.北京:人民軍醫版社,2003:330.

6 沈映君.中藥藥理學〔M〕.上海:上海科學技術出版社,1997:165.

7 常 娜,劉 森.針灸結合康復訓練治療肩手綜合征的療效分析〔J〕.第四軍醫大學學報,2005;26(24):2295-7.