當代音樂的伴隨文本依賴——從“音樂發燒”現象出發

何一杰

(四川大學 文學與新聞學院,四川 成都 610064)

一、“音樂發燒”現象分析

“發燒友”一詞源自香港的“音響器材愛好者”。在1950年代,當時的音響功放以膽機(以真空管組裝而成的音響設備)為主。香港的天氣炎熱,當時民用空調尚未普及,當“音響器材愛好者”每次把玩器材或欣賞音樂時,總是弄得滿臉通紅、大汗淋漓,而他們卻樂此不疲,于是便自稱為“發燒友”。“音樂發燒”分為軟件發燒和硬件發燒。所謂軟件發燒即是指挑剔音樂的版本、演奏、指揮等(主要針對古典音樂);而硬件發燒近似于音響發燒,注重對設備器材的選擇,對音樂的再現品質要求苛刻。

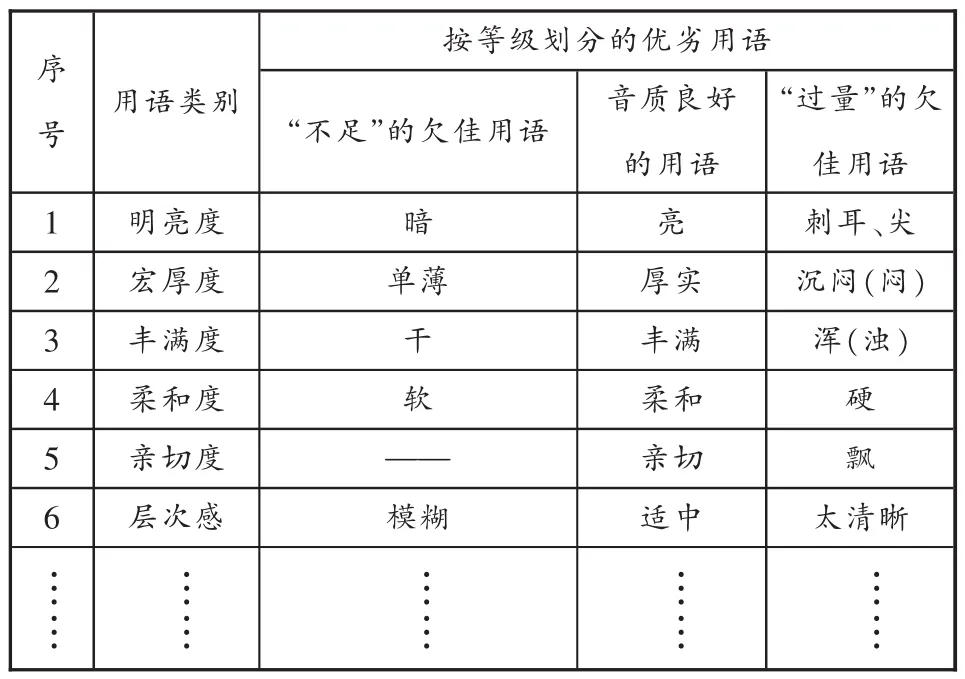

一套價值幾千元的音響和一套價值幾十萬甚至上百萬元的音響的區別很大程度上在于對聲音的保真。高保真,英文稱作High-Fidelity,簡稱HI-FI,指的是對聲音的高度還原,追求音質和臨場感等。在一些專業雜志或網絡音響設備評測中,普遍使用一套固定的術語來對音響設備的聲音進行描述。有學者對這些主觀評價用語進行了總結,如下表所示[1]:

表1

越高端的設備越多地使用“音質良好的用語”:明亮、厚實、豐滿、柔和、親切、適中、融合、自然、圓潤、有力度、溫暖、寬廣、和諧、集中、干凈——這也許就是發燒友們對音質的極致追求。

問題隨之出現:我們討論音樂硬件發燒時完全可以繞開音樂,從頭到尾關注的都是器材與設備,以及音質。雖然這些昂貴的設備最后都用來播放音樂,并且聆聽者常常對音樂也有相當的審美能力,但是這暴露出音樂本身的弱化——對音樂來說,它的存在依賴著對這些完美音質的追求。而且這種依賴不是相互的,硬件發燒友可以離開音樂談器材,但卻沒有辦法離開器材談音樂。因為一旦只談論音樂,這種分類就不再需要了,而且花費在設備上的大量金錢也沒有了意義。所以對于硬件發燒友來說,首先是追求聲音保真,然后才是追求音樂的意義。

另一方面,音樂軟件發燒友似乎維持著音樂的生存。軟件發燒重視音樂的版本、演奏、指揮,這主要是對古典音樂而言,因為現代音樂的發展逐漸地在消除版本等因素的影響。“每個作曲家都在開發有個性的音樂語言和風格,因而出現了更加繁多的流派,特別是一些極端和探索性的流派。”[2]序列音樂、具體音樂、電子音樂以及當代的各種流行音樂的發展,使得可選擇的作曲家數量激增,錄制以及傳播技術的發達使得版本單一化,發燒友對現代音樂失去了興趣。對于古典音樂,軟件發燒友關注的是音樂本身。從這方面我們的確可以說 “發燒友在客觀上正在重建古典音樂的買方市場”[3],古典音樂似乎借此在這個群體中取得了“現代生存權”。古典音樂因為其版本而存,實際上,版本對于音樂存在有重要影響——沒有多少版本差異的現代音樂在這里就近乎消失。沒有版本,就沒有生存權,在一定程度上是這樣的。

由此可見,不管是硬件發燒還是軟件發燒,都涉及到音樂的伴隨文本。一首音樂作為一個符號文本,其音質、版本都是伴隨文本,準確地說是其副文本。“不管副文本用何種方式顯現,都可能對符號文本的接受起重大作用。”[4]143發燒友對音樂伴隨文本的關注,使得其對音樂文本的接受產生了“伴隨文本執著”的傾向:“伴隨文本更有可能喧賓奪主,甚至接管了符號接收者的解釋努力”[4]155。

這種伴隨文本執著,成為了商機。音響公司對這些伴隨文本進行渲染,促使發燒友對自己的設備永不滿足;唱片公司錄制不同版本的樂曲,以滿足發燒友對某一特定指揮、樂團的欲望。雖然音樂發燒友最終都以更好地欣賞音樂為目標,但是伴隨文本在這里已經成為音樂消費的基礎了。

二、音樂的伴隨文本依賴

在一種廉價的錄音放音技術普及之前,音樂的伴隨文本依賴也是存在的,但是人們對音樂的接受更多地是針對音樂本身。音樂較少的形式以及較為單一的接受方式讓音樂不足以擁有太多的伴隨文本。平時難以接觸到的音樂讓其成了憧憬,人們只在音樂廳、歌劇院中得到滿足。而當音樂成為能夠廉價的大量傳播和流行的藝術之后,其增加的伴隨文本也就逐漸強大到能夠將音樂本身排擠出舞臺的中心。另一方面,伴隨文本也擴大了舞臺——使音樂的國度越來越繁榮。我們親眼見證了音樂變得幾乎無處不在的過程——從富貴人家才有的黑膠唱片到人手一個的MP3播放器。

當代音樂文化,或者說音樂產業的確呈現出欣欣向榮之勢,而這種繁榮局面的背后卻存在對音樂本身的漠視。音樂本身就如同被關掉話筒的演唱會主唱——觀眾欣賞了伴奏后還拼命鼓掌,使得外界以為這是一場精彩絕倫的演唱會。音樂不得不攜帶大量的伴隨文本,同時“整個文化產業就是按照大眾的這些伴隨文本偏執來編制的”[4]155。這意味著,伴隨文本增強了音樂攜帶意義的能力,使音樂走入了之前無法進入的領域;大眾對這種親切的音樂新面貌喜聞樂見,自然對古典的音樂形式更加冷漠,從而使其再無法回到之前“赤身裸體”的形態了。越來越依賴自己的伴隨文本,或者成為伴隨文本,這就是目前音樂的處境。

趙毅衡先生在《符號學原理與推演》中指出,目前符號學、解釋學、傳達學都沒有對“伴隨文本”給予足夠的重視,“學界至今沒有給這現象一個合適的術語”[4]141。理論建構的蒼白和缺乏,使人們忽視了這種現象。而支撐并且包裹著當下音樂的非音樂迷霧,正需要伴隨文本理論來探析。下面,筆者嘗試分析音樂伴隨文本的不同類別。需要注意的是,在這些類別中,筆者選取了較有代表性的音樂類型,而同一音樂類型也受其他伴隨文本影響,當代音樂復雜的生存現狀是無法進行簡單歸類的。本文只是希望從伴隨文本的角度更加清晰地分析一些現象。

1.副文本依賴

副文本是完全顯露在文本上的伴隨因素,當代音樂對于副文本的依賴,可以說到了十分“嚴重”的地步。以當代流行歌曲來說,音樂對歌詞這個副文本的需求已經無需贅述①流行歌曲當然屬于廣義上的音樂,但是我們非常容易在流行歌曲中發現大量不能單獨歸屬到音樂下的因素:歌詞、演唱、發行等等。對于流行歌曲來說,這些因素是其本身的文本而不能算是伴隨文本。但相對于古典音樂來說,歌詞、演唱因素等就都成了伴隨文本了。。流行歌曲中的音樂與古典音樂相比,有相當的簡化:動機更短,變化更少,重復更多,說唱等形式的出現使得音樂幾乎只剩下節奏。實際上,音樂在歌曲中明顯處于弱勢,大家似乎更樂意看優美的歌詞而不是唱那些由音符組成的歌曲,而即使是旋律復雜的歌曲在用樂器演奏時也會讓人覺得單調無聊。

2.元文本依賴

大多數人在聆聽音樂(特別是古典音樂)的時候,對音樂本身幾乎不能產生創造性理解。我們的欣賞和審美,都是建立在對其元文本的解釋上。即使是音樂學院的學生,在形成他們獨有的音樂審美分析能力前,也完全依靠元文本對作品進行解釋。比如在聆聽柴可夫斯基的《1812序曲》時,從其元文本(音樂介紹中的悠閑生活場景,法國入侵、潰敗,勝利的歡呼等等)——而不是音樂本身——得到審美愉悅。元文本依賴給了樂評家更大的生存空間,增加了所謂“音樂欣賞手冊”等類型書籍的銷量,也使得發行商非常樂意在唱片上貼上各種推薦語或者標語。

3.先文本依賴

在流行音樂成為統治者之后,古典音樂的更新幾乎就只存在于影視原聲之中了。此類音樂的創作和使用,都深深打上了影視作品的烙印。當接收者單獨接觸到這一符號文本時,其先文本——音樂對應的影視作品(甚至音樂在作品中引用的具體劇情片段)——影響很大。越是為人們熟悉的原聲音樂越傾向于“弱文本”,即“意義完全或大多數依靠語境才能明白”[4]154。例如,某小學使用電影《星球大戰》的主題曲來作為其國旗下演講(之類)的入場曲,顯得非常另類,甚至可以說是不恰當的使用。《星球大戰》的主題曲不應該在此處出現,因為其文本獨立性太弱,人們一聽到音樂就會產生大量有關電影場面的聯想。

先文本依賴的另一種形式是引用和惡搞,這種形式使得非原創性音樂出現。比如《發條橙》和《冰河世紀4》中出現了貝多芬第九交響曲,前者將唱詞改編,而后者將旋律進行了處理,并使用在十分滑稽的場景中,二者都產生了強烈的反諷效果。

4.鏈文本依賴

當音樂開始依賴鏈文本的時候,很大程度上,它已經作為鏈文本而存在了。商場、飯店、咖啡廳、公園等地方都會有背景音樂。不同的場所播放不同類型的音樂,而這些音樂類型的選擇往往帶有強烈的目的性。有學者指出:超市中,柔和的音樂能夠讓消費者放慢腳步,從而增加銷售量。餐飲行業如麥當勞對音樂的選擇也有講究——高峰時播放活潑的音樂,讓人們在歡樂中加快用餐速度以提供更多用餐位置;而非高峰時則播放節奏緩慢的音樂以留住消費者[5]。這時的音樂作為鏈文本而存在,或者說,音樂依附其一種非常簡單的元文本解釋:快或慢。

另一種情況是,某些地方播放的音樂的解釋壓力明顯不是由音樂本身提供的。比如在星巴克咖啡店和某個尋常的便利店都可能播放了同一首有爵士風格的樂曲,但是前者往往被貼上了“小資情調”的標簽,而后者卻顯得有些非主流 (便利店通常播放的是較為通俗的流行歌曲,或者是電視臺的新聞)。這時音樂依賴的是一種非音樂的前文本——小資文化、品牌精神等。

5.型文本依賴

電影配樂中經常出現型文本依賴。比如《一步之遙》這首探戈舞曲,在《聞香識女人》《真實的謊言》《辛德勒名單》等數十部電影中出現。它依賴著電影配樂的一種型文本:每當男女之間有一些不便傳達的曖昧之情,并且伴隨著舞蹈的沖動時,此種音樂就可能出現。

另一種型文本依賴的例子是儀式音樂。從古人的祭祀到現在的會議賽事、升旗、婚葬等,儀式音樂的伴隨文本規定了音樂的使用。型文本的限制使得錯誤的儀式音樂無法被儀式本身以及觀眾接受。同時,在一般情況下,儀式音樂很少出現在日常生活中,我們平常很少聽到國歌、哀樂、婚姻進行曲之類的音樂。

與儀式音樂較為相似的是一種具有提示作用的音樂,如上課鈴聲、手機鬧鈴等。這種在特定時間不斷重復的音樂被接收者片面化為完全失去音樂性的信號,歸入為“不需要審美的音樂”型文本。這種音樂不需要依靠伴隨文本,因為它一定程度上已經不能算是音樂了。只有當一個人的手機鈴聲在外人聽來顯示出了機主的某種品質,如低俗或者高雅時,伴隨文本才會立刻附著,音樂也就變成音樂了。

但我們不能否認有例外的情況:音樂的獨立存在沒有完全消失——在某首流行歌曲中突然聽到了一段感人的旋律,被某首不知名稱的古典音樂打動,某處傳來的音樂讓人忽然忘記了手中的工作等。這些例外體現著音樂最原始的激發力,不過這樣的例外并不能維持音樂的當代“繁榮”。雖然我們不能否定教育理想主義,有不少人也希望一種純然的音樂復興。但就目前的情況來說,音樂擺脫伴隨文本就意味著失去大部分的領地。“教育理想主義和經濟利益是(音樂)文化的兩個引導力”[6]194,而當下理想主義者的努力往往使得“全球化的音樂商業收獲了另一個有些不同并因此而流行的產品”[6]204。因此,當代音樂的生存應該受到理論界的重視。符號學提供了一個非常好的視角,從符號學出發,我們可以獲得普遍的理論升華,從而對紛繁復雜的音樂現象作出解釋。

埃爾基·佩基萊在《音樂符號學簡明導論》中指出,“過去,我們主要在音樂學中研究符號,如今,音樂符號學指向整個音樂文化”[6]1。隨著時代的進步,音樂符號學研究也由注重音樂學內部的語言語法研究,轉向了文化傳播、音樂消費研究。而關注音樂的伴隨文本,也許能為研究者提供一種新的思路。

[1]林達悃.錄音聲學[M].北京:中國電影出版社,1995.

[2]余志剛.西方音樂簡史[M].北京:高等教育出版社,2006.

[3]金兆鈞.發燒絮語[J].人民音樂,1994(2).

[4]趙毅衡.符號學原理與推演[M].南京:南京大學出版社,2011.

[5]張慧.一種量化的驗證模式在品牌定位利基理論及品牌音樂之研究[D].上海:復旦大學,2005.

[6]陸正蘭.音樂、媒介、符號[M].成都:四川教育出版社,2012.