一種常用折返站型的折返能力改進(jìn)方案

馬能藝

(上海申通地鐵集團(tuán)有限公司技術(shù)中心,201103,上海∥工程師)

1 基本配線方式

軌道交通運(yùn)行能力的瓶頸往往出現(xiàn)在折返階段,本文將針對(duì)目前常用的一種站后折返站配線形式,提出有效提升折返能力的進(jìn)路辦理方式。

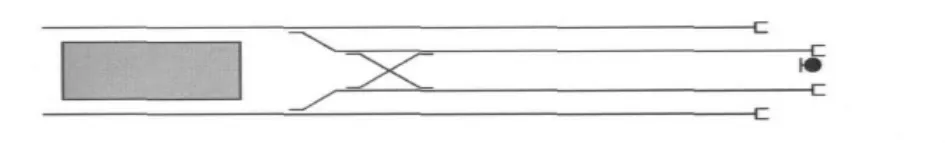

圖1是目前站后折返時(shí)經(jīng)常采用的配線方式,其折返線和正線通過(guò)單開(kāi)道岔和交叉渡線的組合形成連接,列車折返時(shí),采用側(cè)進(jìn)(道岔)側(cè)出(道岔)的方式,選擇中間兩根折返線之一進(jìn)行折返作業(yè)。

目前,在上海市軌道交通網(wǎng)絡(luò)中,采用上述配線方式的車站達(dá)到十幾個(gè),包括6號(hào)線的巨峰路站,7號(hào)線的錦秋路站、船廠路站,8號(hào)線的航天博物館站、東方體育中心站、延吉中路站,9號(hào)線的楊高中路站,以及10號(hào)線的龍柏新村站、虹橋火車站站、江灣體育場(chǎng)站等,其中多數(shù)車站均為交路折返站。因此對(duì)該配線形式的折返方式研究,將對(duì)線路實(shí)際折返能力(運(yùn)營(yíng)能力)帶來(lái)的重大而切實(shí)的益處。

圖1 常用站后折返配線方式

2 常規(guī)折返過(guò)程

圖1配以標(biāo)記后如圖2所示。

圖2 站后折返關(guān)鍵布置示意圖

圖2中的“進(jìn)站干擾點(diǎn)”是指前車出清站臺(tái)Ⅰ側(cè)并構(gòu)成足夠的站臺(tái)接車安全防護(hù)距離時(shí),后車進(jìn)站進(jìn)路排列完成的瞬間后車所處位置。該位置的列車處于常規(guī)的運(yùn)營(yíng)速度曲線,不受前車干擾。以此干擾點(diǎn)計(jì)算出的折返能力即為后車不受前車干擾的情況下(不犧牲旅行時(shí)間)的折返能力。

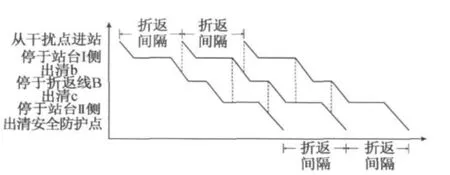

針對(duì)圖2,假設(shè)所有列車均在此折返,目前常規(guī)的折返方式如圖3所示(以B線做折返線為例),方向?yàn)榱熊噺纳闲校▓D2左下)駛?cè)胝九_(tái)Ⅰ側(cè),再經(jīng)折返線B后折返回站臺(tái)Ⅱ側(cè),后發(fā)車向下行(圖2左上)駛出。

甲車排列至站臺(tái)Ⅰ側(cè)的進(jìn)路,停站后駛?cè)胝鄯稻€B,當(dāng)出清岔區(qū)(b點(diǎn),本文以小寫(xiě)字母a、b、c等表示岔區(qū)邊界)后,道岔轉(zhuǎn)換,使D線構(gòu)成乙車的站臺(tái)Ⅰ側(cè)接車安全防護(hù)區(qū)段,乙車排列進(jìn)站進(jìn)路,從進(jìn)站干擾點(diǎn)進(jìn)站并停站;當(dāng)甲車由折返線折返出清岔區(qū)(c點(diǎn))后,道岔轉(zhuǎn)換,乙車可在停車結(jié)束后排列至折返線B的進(jìn)路,乙車出清b后,道岔轉(zhuǎn)換,當(dāng)甲車在站臺(tái)Ⅱ側(cè)停站結(jié)束后發(fā)車并出清圖2中的“進(jìn)站安全防護(hù)點(diǎn)”后,乙車排列至站臺(tái)Ⅱ側(cè)的進(jìn)路,然后乙車從折返線發(fā)車至站臺(tái)Ⅱ側(cè)。丙車和乙車的追蹤與此相同,構(gòu)成周期。此即為該折返站配線形式的折返過(guò)程。

圖3 圖2折返過(guò)程的折線圖

由此可知,上述折返過(guò)程中,存在3個(gè)限制點(diǎn),其中的關(guān)鍵限制點(diǎn)即為折返能力瓶頸。根據(jù)實(shí)際線路的經(jīng)驗(yàn),通常情況下,該關(guān)鍵限制點(diǎn)為前車出清b后,a點(diǎn)附近單開(kāi)道岔轉(zhuǎn)換為定位后以D線構(gòu)成安全防護(hù)區(qū)段的時(shí)間點(diǎn)。因此,若改善該限制點(diǎn)折返過(guò)程,即可提升折返能力。

針對(duì)此情況,本文提出利用道岔反位構(gòu)成安全防護(hù)區(qū)段的方案。

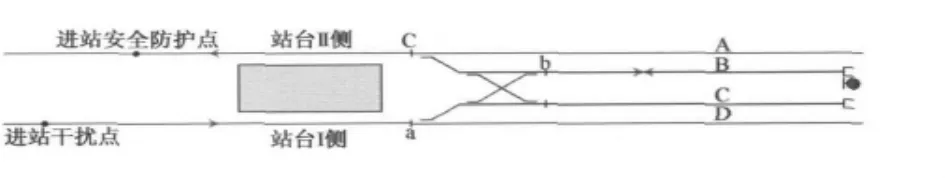

3 折返能力改善方案

本文的方案如圖4所示,以道岔①反位構(gòu)成安全防護(hù)區(qū)段。此時(shí),當(dāng)前車出清d點(diǎn)即構(gòu)成后車的安全防護(hù)區(qū)段,后車可排列至站臺(tái)的進(jìn)路,如此可大幅縮短后車的等待時(shí)間。

圖4 道岔反位構(gòu)成安全防護(hù)區(qū)段示意圖

其中,d點(diǎn)的定位可以根據(jù)不同的岔區(qū)邊界設(shè)計(jì)而進(jìn)行不同的設(shè)置,在一般情況下可選擇基本軌縫相鄰的計(jì)軸。對(duì)于CBTC(基于通信的列車運(yùn)行控制)線路,目前有些信號(hào)供應(yīng)商將岔區(qū)邊界設(shè)置于岔尖位置,并留有一點(diǎn)余量以涵蓋安裝誤差(如岔尖前1m)。盡管d點(diǎn)的選擇可按信號(hào)設(shè)計(jì)而異,但必須滿足的條件是列車過(guò)沖站臺(tái)并到達(dá)安全防護(hù)距離極限時(shí),列車第一輪對(duì)不得突破d點(diǎn)相鄰的岔尖,以確保消除脫軌隱患。

在圖2的基礎(chǔ)上標(biāo)注了d點(diǎn)后,如圖5所示。具體折線圖參看圖6。

圖5 增加了d點(diǎn)的站后折返關(guān)鍵布置示意圖

圖6 圖5折返過(guò)程的折線圖

比較圖3和圖6,可知折返間隔得以縮短,提升了折返能力。由此可見(jiàn),本改善方案對(duì)配線形式幾乎沒(méi)有變動(dòng),簡(jiǎn)單易行。

信號(hào)系統(tǒng)供應(yīng)商卡斯柯和泰雷茲分別對(duì)其折返能力進(jìn)行了仿真計(jì)算。其中仿真所采用的車輛參數(shù)選擇了上海軌道交通13號(hào)線的株洲阿爾斯通列車。采用其他車輛計(jì)算出的仿真時(shí)間與此有所出入,但差別較小。因此認(rèn)為,采用該車輛參數(shù)仿真計(jì)算出的數(shù)據(jù)是宏觀的,具有代表性。仿真所采用的車輛參數(shù)如表1所示。

表1 仿真所采用的車輛參數(shù)

折返能力仿真結(jié)果如表2所示。其中折返線的安全防護(hù)距離取45m。由表2可知,兩家供應(yīng)商的信號(hào)系統(tǒng)均滿足30對(duì)/h的最大運(yùn)行密度設(shè)計(jì)要求。

表2 圖5折返能力的仿真數(shù)據(jù)

4 應(yīng)考慮的其他因素

4.1 過(guò)沖站臺(tái)時(shí)車速不得突破道岔側(cè)向限速

目前信號(hào)系統(tǒng)對(duì)安全防護(hù)距離的要求一般在40m以上,50m左右。按照采用9號(hào)道岔,并且線間距取4.6m來(lái)近似計(jì)算,圖4站臺(tái)端部至d的距離(約50m)基本吻合安全防護(hù)距離要求,可不移動(dòng)交叉渡線位置,從而不增加土建設(shè)計(jì)長(zhǎng)度,不增加工程造價(jià)。這也是本方案的優(yōu)點(diǎn)之一。

同時(shí),由于采用道岔側(cè)向作為安全防護(hù)區(qū)段,則列車進(jìn)站失控時(shí)在最不利情況下突入至d點(diǎn)時(shí),其在岔區(qū)的車速應(yīng)確保始終不得高于道岔側(cè)向土建限速。對(duì)于9號(hào)道岔,目前其側(cè)向限速為35km/h,按常規(guī)0.85的最小制動(dòng)保障率來(lái)計(jì)算,可得:

其中,a=0.85m/s2,安全防護(hù)距離S取50m,可得v=9.22m/s=33.2km/h。即列車過(guò)沖站臺(tái)后的最高速為33.2km/h,低于道岔側(cè)向限速35km/h,因此滿足車速不突破道岔側(cè)向限速的限制條件。

4.2 避免后車進(jìn)站對(duì)前車折返的干擾

還需指出的是:采用該配線設(shè)計(jì)方案的條件是單開(kāi)和交叉渡線應(yīng)作為兩個(gè)獨(dú)立區(qū)段,否則一方面前車需出清圖5的b點(diǎn)方可排列后車站臺(tái)接車進(jìn)路;另一方面在后車接車時(shí),由于站臺(tái)A的安全防護(hù)距離占用單開(kāi)道岔,導(dǎo)致交叉渡線區(qū)段也形成占用,則前車將無(wú)法排列從折返停車點(diǎn)至站臺(tái)B的進(jìn)路。

4.3 計(jì)軸與警沖標(biāo)超限的處理

當(dāng)圖5的配線形式用于小交路或A、B線連接車輛基地時(shí),須考慮d點(diǎn)存在超限(警沖標(biāo))的可能。當(dāng)前車出清d點(diǎn)但緊貼d點(diǎn)停靠時(shí),后車進(jìn)站后,一旦直向發(fā)車,有可能由于前車超限形成側(cè)沖。因此,在設(shè)計(jì)上,須對(duì)后車直向發(fā)車條件設(shè)置限制條件,以滿足安全要求。

5 結(jié)論

目前,上海軌道交通10號(hào)線的龍柏新村站已采用上述折返方式,實(shí)際的折返能力得到了很大的提升,在110s左右,滿足了120s的折返能力要求。

作為決定行車效率的關(guān)鍵點(diǎn),折返站應(yīng)憑借其特殊性和重要性而受到重點(diǎn)關(guān)注。如何進(jìn)一步提升折返能力,并兼顧工程造價(jià),應(yīng)是每一個(gè)信號(hào)、線路工程師研究重心之一。希望本文的研究能在更多的軌道交通線路上得以實(shí)施。

[1]王國(guó)軍,宋鍇.城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)對(duì)車站折返能力的影響[J].城市軌道交通研究,2011(2):14.

[2]苗沁,周天星.城市軌道交通折返站折返能力分析[J].城市軌道交通研究,2010(11):57.