近50 a興山縣農業氣候資源變化特征分析

何曉旭,張 麗,姜玉印,魏 鳴

(1.湖北省宜昌市氣象局,湖北 宜昌 443000;2.南京信息工程大學地球系統遙感研究院,氣象災害省部共建教育部重點實驗室,南京 210044)

1 引言

氣候要素是發展農業生產的基本環境條件和物質基礎,尤其光、熱、水等農業氣候資源與農業生產關系極為密切。近年來,氣候異常已引起全世界的普遍關注,有關氣候變化對農業生產影響的研究深入而廣泛,不同的學者從不同的時間尺度和空間尺度進行大量研究[1-13]。本文基于湖北省興山縣近50 a(1960—2009年)的氣溫、降水和日照資料,利用線性回歸法,依次分析了興山縣近50 a氣溫、降水和日照時數等農業氣候資源的變化特征。

2 資料和方法

2.1 資料

選取興山縣1960—2009年氣溫、降水和日照資料作為基礎研究資料,并利用其處理成春季(3—5月)、夏季(6—8 月)、秋季(9—11 月)、冬季(12月—次年2月)和年平均溫度、降水量和日照時數。

2.2 方法

線性回歸法可較好的反映氣候序列的變化趨勢,被廣泛應用于氣象研究中。

3 結果與分析

3.1 氣溫變化特征

近50 a來,興山縣最熱年份是1966年,年平均氣溫17.9℃,最冷年份是 1989年,年平均氣溫16.0℃,兩者相差1.9℃。

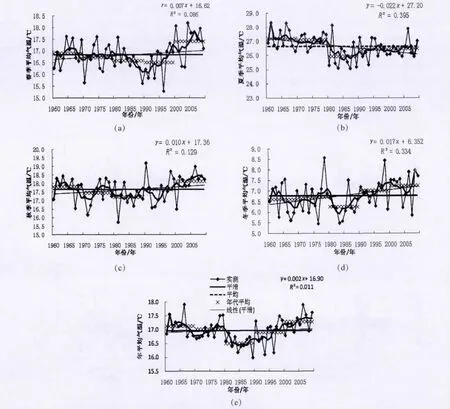

圖1分別給出興山縣各季節和年平均氣溫變化曲線圖。由圖可見,除夏季平均氣溫表現為下降趨勢外,其余3個季節和年平均氣溫均表現為不同程度的上升趨勢。具體表現為,春季平均氣溫為16.8℃,平均趨勢率為0.07℃/10 a,通過 α=0.05的顯著性檢驗。在年代際變化上,從上世紀60年代開始直至90年代末氣溫小幅度逐步下降,進入21世紀后氣溫迅速上升,年代間變化最大出現在90年代末到21世紀初,增幅達0.9℃(圖1a);夏季平均氣溫為26.6℃,平均趨勢率為-0.22℃/10 a,且通過α=0.01的顯著性檢驗,在年代際變化上,上世紀60年代—70年代略呈下降趨勢,70年代—80年代呈明顯下降趨勢,80年代—90年代有明顯上升趨勢,90年代—21世紀初幾乎沒有太大變化,年代間變化最大出現在70年代末—80年代,降幅達1.2℃(圖1b);秋季平均氣溫為17.6℃,平均趨勢率為0.10℃/10 a,通過α=0.05的顯著性檢驗,其年代際變化趨勢與夏季相似(圖1c),其中年代間變化最大也出現在90年代末—21世紀初,增幅達0.5℃;冬季平均氣溫為6.8℃,平均趨勢率為0.17℃/10 a,通過α=0.01的顯著性檢驗,年代間變化最大出現在80年代—90年代,增幅達0.7℃(圖1d);從年平均氣溫變化上看,年平均氣溫為17.0℃,平均上升率為0.07℃/10 a,但未通過α=0.05的顯著性檢驗,說明年平均氣溫整體線性變化趨勢不明顯。在年代際變化上,60年代—80年代呈下降趨勢,從90年代開始上升,年代間變化最大出現在70年代—80年代,降幅為0.5℃(圖1e)。

圖1 興山縣近50 a各季節及年平均氣溫變化曲線

表1給出了興山縣四季和年平均氣溫在不同年代的距平值,由表1可知,興山縣夏季和冬季溫差高達20℃,在年代際變化上,除冬季氣溫距平表現為“升-降-升”變化趨勢外,其余3個季節和年平均氣溫距平均表現為“降-升”變化趨勢。其中,由降-升的變化過程除春季發生在90年代—21世紀初外,其余均發生在80年代—90年代。

表1 興山縣近50 a各季節和年平均氣溫在不同年代的距平(單位:℃)

3.2 降水變化特征

興山縣年降水量最大年份為1963年,年降水量高達1 356.9 mm,最小年份為1966年,年降水量為615.4 mm。

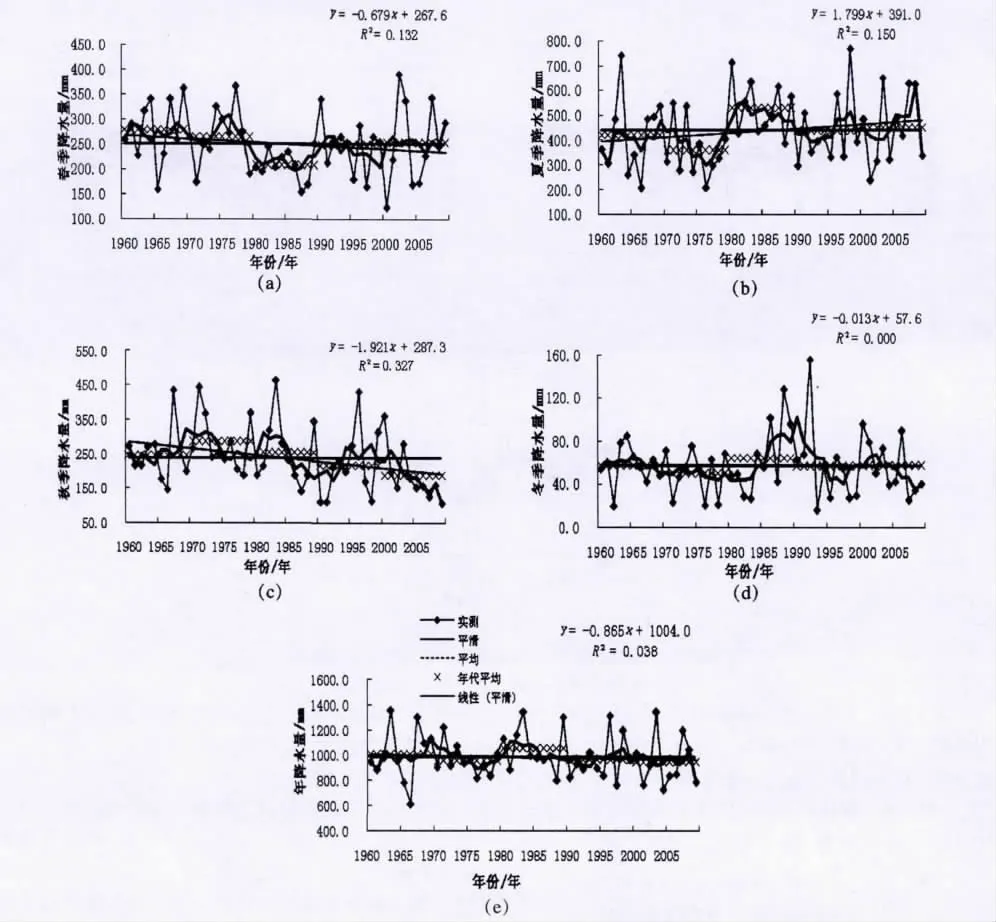

圖2分別給出興山縣各個季節和年降水量變化曲線圖。由圖可見,除夏季降水量表現為上升趨勢外,其余3個季節和年降水量均表現為不同程度的下降趨勢。具體表現為:春季降水量為250.6 mm,平均趨勢率為-6.79 mm/10 a,通過α=0.01的顯著性檢驗,在年代際變化上,60年代、70年代和21世紀初均偏高,80年代和90年代偏低,其中年代間變化最大出現在70年代—80年代,降幅達56.5 mm(圖2a);夏季降水量為440.2 mm,平均趨勢率為17.99 mm/10 a,且通過α=0.01的顯著性檢驗。在年代際變化上,60年代、70年代和90年代有不同程度偏低,其余年代偏高,年代間變化最大也出現在70年代—80年代,增幅達173.7 mm(圖2b);秋季降水量為238.3 mm,平均趨勢率為-19.21 mm/10 a,通過α=0.01的顯著性檢驗,在年代際變化上,60年代—80年代均有不同程度偏高,90年代—21世紀初有不同程度偏低,其中年代間變化最大出現在80年代—90年代,降幅達39.0 mm(圖2c);冬季降水量為57.1 mm,平均趨勢率為-0.13 mm/10 a,但未通過α=0.05的顯著性檢驗,在年代際變化上,偏高和偏低年代交替出現,其中年代間變化最大也出現在70年代—80年代,增幅達14.3 mm(圖2d);年降水量為986.7 mm,平均趨勢率為-8.65 mm/10 a,但未通過α=0.05的顯著性檢驗,說明年降水量整體線性變化趨勢不明顯,在年代際變化上,60年代和80年代有不同程度偏高,其余年代有不同程度偏低,年代間變化最大同樣出現在70年代—80年代,增幅為96.2 mm(圖2e)。

圖2 興山縣近50 a各季節及年降水量變化曲線

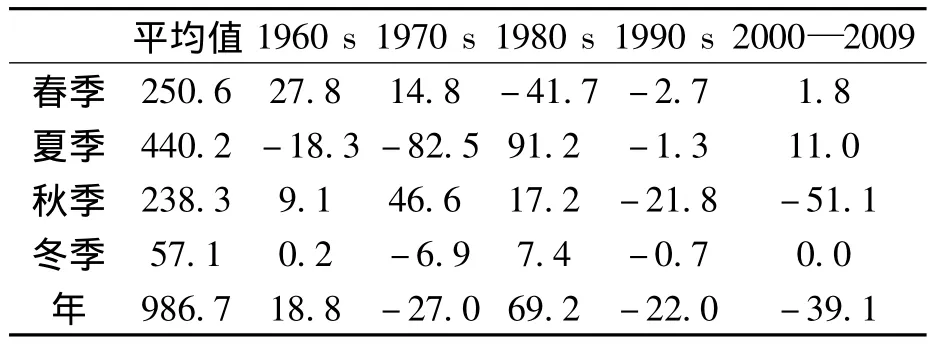

表2給出了興山縣四季和年降水量及不同年代的降水量距平,由表2可知,興山縣夏季降水量最高,春、秋季次之,且兩季節相差不大,冬季最小。在年代際變化上,各自呈現不同的變化趨勢,春季為“降-升”趨勢,夏、冬季為“降-升-降-升”趨勢,秋季為“升-降”趨勢,年降水量為“降-升-降”趨勢。其中,夏季降水量年代間變化最大。

表2 興山縣近50 a各季節和年降水量在不同年代的總降水量距平(單位:mm)

3.3 日照時數變化特征

興山縣年日照時數最多年份為1963年,年日照時數高達1 886.0 h,最少年份為1989年,年日照時數為1 284.4 h。

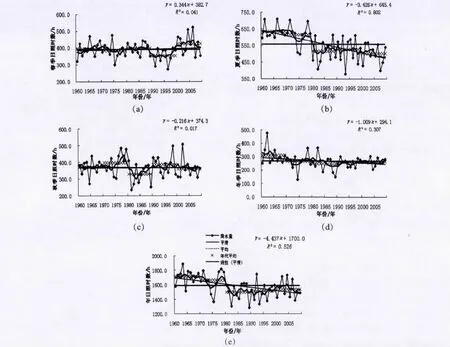

圖3分別給出興山縣各個季節和年總日照時數變化曲線圖。由圖可見,除春季日照時數表現為弱上升趨勢外,其余3個季節和年日照時數均表現為不同程度的下降趨勢。具體表現為:興山縣春季日照時數為390.8 h,平均趨勢率3.44 h/10 a,未通過α=0.05的顯著性檢驗,在年代際變化上,90年代和21世紀初均偏高,其中年代間變化最大出現在90年代到20世紀初,增幅達70.7 h(圖3a);夏季日照時數為558.4 h,平均趨勢率為-34.26 h/10 a,且通過α=0.001的顯著性檢驗,在年代際變化上,60年代和70年代有顯著性偏高,而后期各個年代均有顯著偏低,年代間變化最大出現在70—80年代,降幅達100.8 h(圖3b);秋季日照時數為367.3 h,平均趨勢率為-2.16 h/10 a,未通過α=0.05的顯著性檢驗,在年代際變化上,60年代、70年代、90年代均有不同程度偏高,其余年代有不同程度偏低,年代間變化最大也出現在70—80年代,降幅達67.7 h(圖3c);冬季日照時數為268.1 h,平均趨勢率為-10.09 h/10 a,通過α=0.05的顯著性檢驗,在年代際變化上,除60年代外,其余年代均有不同程度偏低,其中年代間變化最大出現在60—70年代,降幅達44.1 h(圖3d);年日照時數為1 591.2 h,平均趨勢率為 -44.37 h/10 a,通過 α=0.001的顯著性檢驗,日照時數整體線性變化趨勢最明顯,在年代際變化上,60—70年代有不同程度偏高,其余年代有不同程度偏低,年代間變化最大同樣出現在70—80年代,降幅為158.7 h(圖3e)。

圖3 興山縣近50 a各季節及年日照時數變化曲線

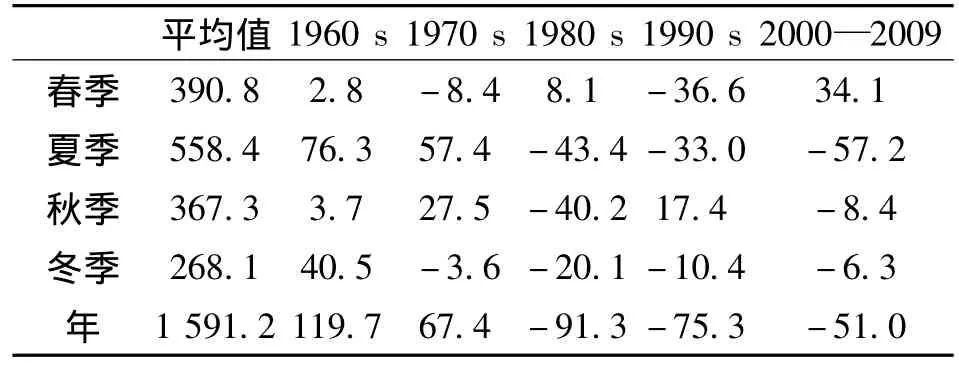

表3給出了興山縣四季和年降水量及不同年代的日照時數距平,由表3可知,興山縣夏季日照時數最高,春、秋季次之,且兩季節相差不大,冬季最小。在年代際變化上,各自呈現不同的變化趨勢,春季為“降-升-降-升”趨勢交替出現,夏、冬季和年日照時數為持續降趨勢,秋季為“升-降-升-降”趨勢。其中,年日照時數的年代間變化最大。

表3 興山縣近50 a各季節和年日照時數在不同年代的距平(單位:h)

4 結論與討論

①近50 a,興山縣氣溫變化中,除夏季平均氣溫表現為下降趨勢外,其余3個季節和年平均氣溫均表現為不同程度的上升趨勢。在氣溫趨勢率的絕對值中,夏季最大(0.22℃/10 a),年平均最小(0.02℃/10 a)。四季和年平均氣溫在不同年代的氣溫距平在年代際變化方面表現為:除冬季為“升-降-升”變化趨勢外,其余3個季節和年平均氣溫距平均表現為“降-升”變化趨勢。其中,由降-升的變化過程除春季發生在90年代-21世紀初外,其余均發生在80年代-90年代。

②降水量變化中,除夏季降水量表現為上升趨勢外,其余3個季節和年降水量均表現為不同程度的下降趨勢。降水量變化趨勢率的絕對值中,秋季最大(19.21 mm/10 a),年降水量最小(0.21 mm/10 a)。各季節和年降水量在不同年代的距平值呈現不同的年代際變化趨勢,春季為“降-升”趨勢,夏、冬季為“降-升-降-升”趨勢,秋季為“升-降”趨勢,年降水量為“降-升-降”趨勢。其中,夏季降水量距平年代間變化最大。

③日照時數變化中,除春季表現為上升趨勢外,其余3個季節和年日照時數均表現為不同程度的下降趨勢。日照時數變化趨勢率的絕對值中,年最大(44.37 h/10 a),秋季最小(2.16 h/10 a)。四季和年日照時數的年代距平變化趨勢,春季為“降-升-降-升”趨勢交替出現,夏、冬季和年日照時數為持續降趨勢,秋季為“升-降-升-降”趨勢。其中,年日照時數的年代間變化最大。

本文僅僅從氣溫、降水和日照時數等3方面對興山縣農業氣候資源變化特征進行研究分析,今后可以考慮在此基礎上開展更多氣象要素并進行更深層次的研究,以期為興山農業,特別是煙葉、高山綠色蔬菜等經濟作物的發展提供更充足的氣象保障。

[1]蒯軍,商兆堂,單嬋,等.濱海縣近50 a氣候變化特征分析[J].中國農業氣象.2009,30(S2):264-267.

[2]郭連云,丁生祥,等.近50 a局地氣候變化及其對共和盆地貴南縣草地退化的影響[J].中國農業氣象.2009,30(02):147-152.

[3]荊濤,張靜,郭磊.近38 a高青縣無霜期的氣候變化特征分析[J]. 中國農業氣象.2010,31(S1):16-19.

[4]袁玉江,魏文壽,何清.天山山區近40 a冬季溫度變化特征[J]. 氣象,2005,31(5):12-16.

[5]張凱,婁德君,潘靜,等.1957—2000年沈陽地區氣溫和降水變化特征分析[J].氣象與環境學報,2006,22(6):38-43.

[6]李輯,龔強.東北地區夏季氣溫變化特征分析[J].氣象與環境學報,2006,22(1):6 -11.

[7]李榮平,周莉,謝艷兵,等.1957—2004年盤錦蘆葦濕地的氣候變化特征分析[J].氣象與環境學報,2006,22(4):13-18.

[8]杜軍,邊多,胡軍,等.西藏近35 a日照時數的變化特征及其影響因素[J].地理學報,2007,62(5):492-500.

[9]張丹梅.近50 a阜新地區氣候變化特征分析[J].氣象與環境學報,2007,23(1):27 -30.

[10]阿如旱,楊持.近50 a內蒙古多倫縣氣候變化特征分析[J]. 內蒙古大學學報:自然科學版,2007,38(4):434 -438.

[11]張國存,查良松.南京近50 a來氣候變化及未來趨勢分析[J]. 安徽師范大學學報(自然科學版),2008,31(6):580-584.

[12]王波雷,馬孝義,范嚴偉,等.近51 a西安氣候變化的R/S分析[J].干旱區資源與環境,2007,21(12):121-125.

[13]郝慧梅,任志遠.近50 a固陽縣氣候的Hurst分析[J].干旱區研究,2006,23(1):119 -125.