自擬補腎壯骨方口服治療膝關節骨性關節炎臨床研究

王秀珍, 王新武, 劉萬成, 單金春

(1.河北省青龍滿族自治縣中醫院, 河北 青龍 066500 2.河北省青龍滿族自治縣醫院, 河北 青龍 066500)

骨性關節炎是一種慢性關節疾病,又稱增生性骨關節炎、退行性關節病等,是由于構成關節的軟骨、椎間盤、韌帶等軟組織變性、退化,關節邊緣形成骨刺,滑膜肥厚等病理性改變,從而出現骨磨損、破壞,引起繼發性的骨質增生[1],臨床上以關節疼痛、活動受限為特征,嚴重者可致關節畸形,是影響老年活動和生活質量的最常見的原因。我院自2009年至2012年運用自擬補腎壯骨方中藥口服治療膝關節骨性關節炎103例,同時與常規治療組104例進行對比觀察,結果顯示補腎壯骨方中藥口服治療膝關節骨性關節炎療效顯著,現報告如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料:選取2009年1月至2012年11月期間診斷為膝關節骨性關節炎的門診患者207例,采用隨機分組的方法,分為治療組和對照組,治療組103例,其中治療組入選病例男42例,女61例,年齡在51-63歲之間,平均年齡54.5±4.2歲,病程最短的5個月,最長的12年,腦力勞動者39例,體力勞動者64例。對照組104例,其中男49例,女55例,年齡在50-68歲之間,平均年齡55.1±3.8歲,病程最短的6個月,最長的13年,腦力勞動者43例,體力勞動者61例。2組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)具有可比性。

1.2 研究方法

1.2.1 診斷納入標準:參照國家中醫藥管理局1995-01-01發布的《中醫病證診斷療效標準》)骨痹的診斷標準制定:①起病隱襲,發病緩慢,多見于中老年。②初起多見膝關節隱隱作痛,屈伸不利,輕微活動稍緩解,氣候變化加重,反復纏綿不愈。③局部關節可輕度腫脹,活動時關節常有喀刺聲或摩擦聲,嚴重者可見肌肉萎縮、關節畸形。④X線攝片檢查:示骨質疏松,關節面不規則,關節間隙狹窄,軟骨下骨質硬化,以及邊緣唇樣改變,骨贅形成[2]。

1.2.2 排除標準:①年齡大于70歲者;②嚴重高血壓、心腦血管病患者、肝腎功能不全患者、精神病患者;③妊娠及哺乳期婦女;④合并風濕、類風濕性關節炎等患者。

1.3 治療方法

1.3.1 治療組:在常規治療的基礎上給予補腎壯骨方中藥口服治療,自擬補腎壯骨方基本方藥物組成骨碎補20g、杜仲 15g、牛膝 15g、海桐皮 12g、獨活 15g、土鱉蟲6g、穿山龍15g、熟地15g,隨癥加減:氣血虧虛者加黃芪30g、白芍15g;疼痛甚者加元胡12g;膝腫脹明顯者加茯苓15g、薏苡仁30g;陽虛寒象明顯者加淫羊藿10g;陰虛熱象明顯者加知母15g、忍冬藤30g等;上藥浸泡30min,水煎2次,共取汁300mL,日一劑分早晚2次口服,3周為一療程,一個療程后統計療效。

1.3.2 對照組:采用常規治療,包括減輕關節負荷、保護關節功能及口服非甾體類抗炎藥和關節軟骨保護劑等。3周為一療程,一個療程后統計療效。

1.4 療效標準:療效判定標準參照《中醫病證診斷療效標準》擬定,分為臨床治愈、好轉和未愈。治愈:關節疼痛、腫脹消失,活動功能恢復正常。好轉:關節疼痛、腫脹減輕,活動功能好轉。未愈:關節疼痛及腫脹無變化[2]。

1.5 統計學方法:采用 SPSS11.0統計軟件包進行統計學分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料率的比較采用X2檢驗。

2 結果

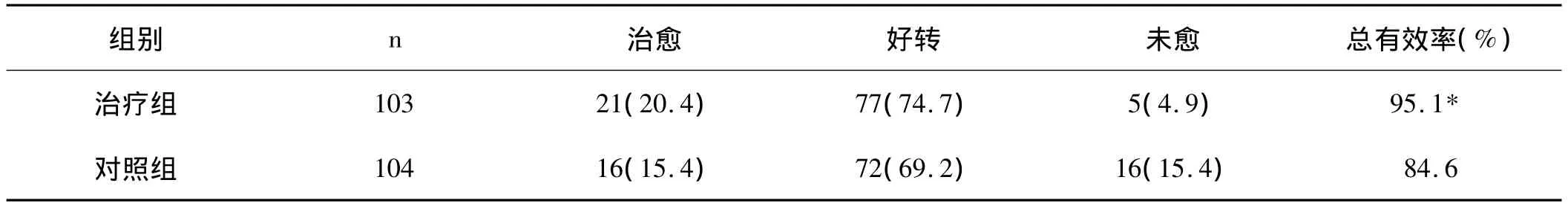

兩組臨床療效比較,見表1。

表1 兩組臨床療效比較 n(%)

由表1可見2組總有效率比較差異有統計學意義(P<0.05),治療組臨床療效優于對照組。通過觀察血、尿、便常規、肝腎功能未發現不良反應和毒副作用。

3 討論

膝關節骨性關節炎以膝關節疼痛和活動受限為主要特征,是中老年人常見、多發、纏綿難治的一種慢性疾病。流行病學調查顯示:在55至64歲人群中膝關節骨性關節炎的發病率為40%,在65歲以上人群中的發病率達60%[2],目前骨性關節炎確切的病因尚不完全清楚,有的認為老齡化、軟骨細胞與基質合成代謝平衡被破壞、免疫反應、關節力學等原因可能導致骨性關節炎的發展[3]。現代醫學對本病的治療多用非甾體類抗炎藥和關節軟骨保護劑口服治療,雖然能夠緩解疼痛等癥狀,但并不能根治,而且多數人無法耐受其胃腸道等副作用,所以不能長期服用。近年來祖國醫學對本病的研究不斷深入,治療方法也不斷豐富,積累了很多的臨床經驗[5],療效滿意。中醫學中無骨性關節炎的病名,根據其臨床特點屬中醫學的“骨痹”、“筋痹”范疇。人過中年,臟器機能日漸衰退,或因過勞傷及肝腎,肝主筋,肝血不足則筋失所養,出現筋虛無力;腎主骨,腎精虧損則精不養骨,骨髓不充,風寒濕邪乘虛而入,或是因為局部損傷等,致使經絡凝滯,氣血痹阻而發為骨痹、筋痹。肝腎不足為本,風寒濕邪為標,屬本虛標實之證。這是中醫對骨性關節炎的認識[1],《張氏醫通》論曰:“膝為筋之府……膝痛無有不因肝腎虛者,虛則風寒濕氣襲之”,所以肝腎虧損是病的根本,是內因;肝腎不足則筋脈失養,加上感受風、寒、濕邪及跌撲損傷等外因作用,致使筋脈淤阻,氣血循環不暢而發病。我院通過臨床治療觀察,根據肝腎虧虛為本兼感外邪等原因造成虛實夾雜的病因病機特點,采用自擬補腎壯骨方中藥內服治療本病,療效顯著。自擬補腎壯骨方中骨碎補味苦性溫,歸肝、腎經,具有補腎強骨,續傷止痛之功效。現代研究骨碎補含有骨碎補雙氫黃酮苷、骨碎補酸等化學成分,骨碎補能促進骨對鈣的吸收,提高血鈣和血磷水平;還能夠改善軟骨細胞,推遲骨細胞的退行性病變。此外,骨碎補雙氫黃酮苷具有明顯的鎮靜、鎮痛作用[6]。動物實驗也證實,中藥骨碎補對關節軟骨有刺激細胞代償性增生的作用,能改善關節軟骨的退行性病變[2],是治療骨質增生、腰椎間盤突出引起的腰腿痛的要藥;杜仲、牛膝皆有補益肝腎之功,能強筋骨而助腰膝,兩藥相須配伍能起協同作用,與骨碎補共奏補腎強督,添精補髓,強筋壯骨以治其本。海桐皮有祛風濕、舒筋通絡之功,適用于下肢關節痹痛以及腰膝疼痛等癥;土鱉蟲:善逐瘀血,具有續筋接骨、療傷止痛之功;穿山龍:舒筋活血,祛風止痛;獨活為治療風濕痹癥要藥,尤是用于腰膝之疼痛;四味藥物配合祛風勝濕、舒筋活血、通絡止痛。熟地為補益肝腎的要藥,不僅滋陰養血,且可生精補髓;既能補肝腎,又能防止諸藥傷陰。且牛膝能引諸藥下行,直達病所。本方諸藥合用,互相協調,共奏補腎壯骨、祛風勝濕、舒筋活血、通絡止痛之功。臨床中隨癥加減,藥到病除。補腎壯骨方中藥口服治療膝關節骨性關節炎治愈率和總有效率均明顯高于對照組,臨床觀察無不良反應及毒副作用,是治療本病的有效方劑之一。

[1]劉時覺.中醫教程新編[M].第1版.北京:人民衛生出版社,2004.535-537.

[2]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[M].第1版.南京:南京大學出版社,1994.48-49.

[3]高業奇,王峰.中醫藥治療骨性關節炎的臨床研究進展[J].中國醫藥導刊,2009,11(7):1149.

[4]胥少汀,葛寶豐,徐印坎.實用骨科學[M].第3版.北京:人民軍醫出版社,2006.1338-1339.

[5]尹學永,王志文.膝關節炎的中醫藥治療進展[J].吉林中醫藥,2008,28(4):310.

[6]陳順,關延彬.骨碎補藥理作用的研究進展[J].醫藥導報2006,25(7):685.