某深基坑雙排樁支護結構的數值模擬研究

魏科豐

(長江大學 工程技術學院,湖北 荊州 434023)

1 雙排樁支護結構簡介

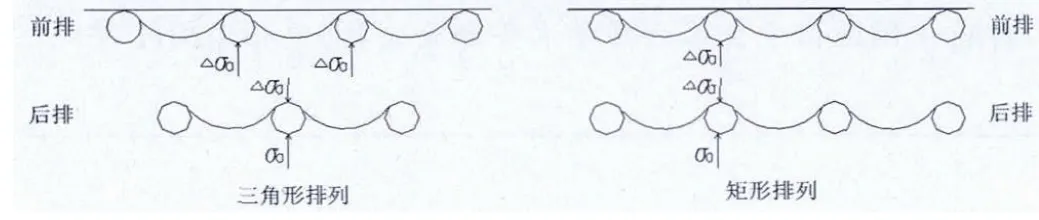

在地基土中平行分布的兩排樁稱為雙排樁支護結構,主要適用于地質情況較復雜及安全度要求較高的情形,大部分情況下都布置成矩形,有時也布置成梅花形,為了使兩排樁能共同受力,同時提高兩排樁結構的整體穩定性,在樁頂可以用剛性冠梁將其連接起來,冠梁與基坑的開挖方向平行,同時用連梁將兩排樁連接起來,形成穩定的空間結構,能夠抵御較大的外力及土體變形,通過實際工程的驗證,雙排樁結構的側向剛度較大,在保證安全的前提下能較好的控制基坑的側向變形,其常見的分布情況如圖1所示。

圖1 常見的雙排樁支護結構分布圖

2 實際工程應用

荊州市某基坑平面大致呈矩形布置的基坑工程,整個基坑東西方向長88m,南北方向寬54m,面積約4700㎡。該工程地面以上擬建3層,高度14.8m,建筑面積3976.6㎡,地下室擬建2層,建筑面積2784㎡,開挖深度7.4~9.1m,結構形式為框架結構,最大柱網8.0m×11.0m,最大中柱荷重5200kN,最大邊柱荷重2400kN,擬采用筏板基礎,具體地質條件及設計方案如下所示。

2.1 場地水文地質條件

根據勘察結果,按各土層的巖性及其含水、透水性可劃分為相對隔水層和含水層兩大類:第①1層為弱透水孔隙含水層,第①2層為相對隔水層,第②、③、④層為弱透水孔隙含水層,具承壓性,⑤層卵石為中至強透水孔隙含水層,具承壓性,與區域強透水性承壓含水層連通。

2.2 地基土參數分析

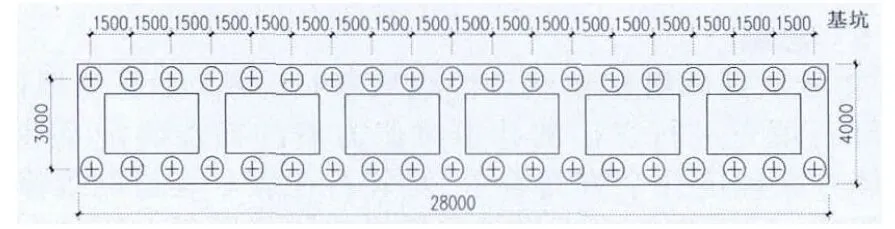

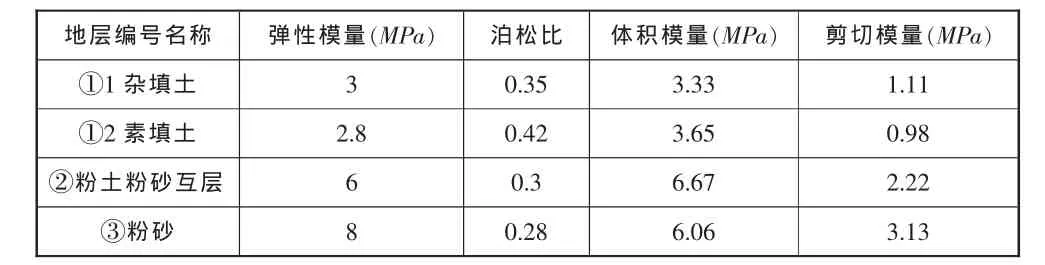

本工程基坑各側壁均不具備自立和完全放坡條件,基坑開挖須采取支護措施,根據不同的開挖深度及地質情況,可分別采用不同的支護形式,基坑支護設計參數值見表1。

表1 基坑設計巖土參數

3 基坑支護設計方案選擇

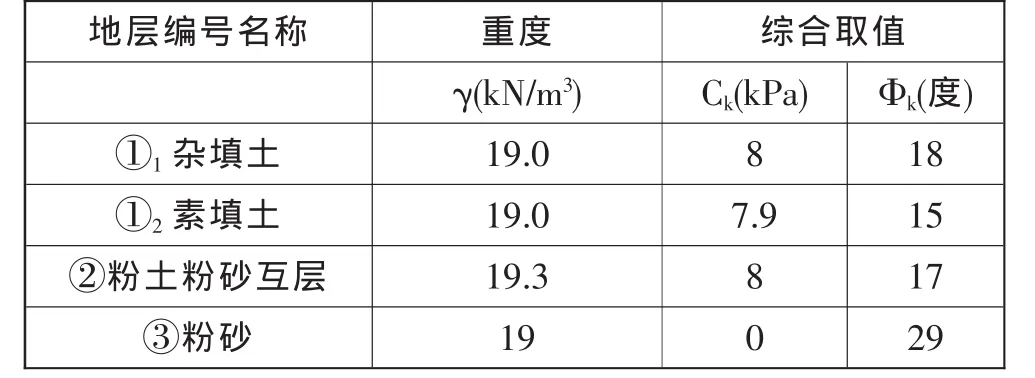

經過多方案比較,該工程擬采用聯合支護方式,聯合支護能在保證支護結構安全可靠的前提下,有針對性的集采各家之所長,不僅使工程造價降低,同時可根據場區環境靈活布置,使支護施工順利進行。所以該基坑工程選用雙排樁、鉆孔灌注樁支護結構+內支撐(角支撐)的聯合支護方案。北側直接利用該工程已建的地下室作為支護結構,其余三面新增鉆孔灌注樁作為支護結構,水泥土墻作為隔水帷幕。本文僅分析和計算基坑雙排樁支護段 (長度28m),基坑開挖深度為7.4m,樁徑為800mm,樁長為 15m,樁距為 1.2m,排間距為 3.0m,冠梁、連梁截面均為1.0m×0.6m,支護簡圖如圖2所示。

圖2 雙排樁平面布置圖(單位:mm)

4 基坑支護設計與計算

4.1 結構計算

本工程按開挖深度2.5m、5.0m和7.5m三個工況進行計算,前排樁和后排樁內力計算結果如表2所示。

表2 前排樁、后排樁內力值

4.2 整體穩定驗算

整體穩定計算采取瑞典條分法,條分法土條計算寬度為1.0m,抗傾覆安全系數按下式計算:M=EIθ=E,可知工況Z3時,安全系數最小,KS=1.278≥1.200,滿足規范要求。

5 計算結果與監測結果對比分析

5.1 雙排樁監測方案

本工程雙排樁監測包括支護結構的側移監測及支護結構的內力監測,監測點布置在基坑的最不利受力位置,施工監測項目和監測方法要求如下:

(1)樁鋼筋應力,通過安裝鋼筋計監測雙排樁的主要受力鋼筋的應力,監測雙排樁在施工過程和支護結構工作狀態的實際受力情況。

(2)樁頂位移,在樁頂冠梁布點,監測施工期各個階段樁項的水平位移。

5.2 計算結果與監測結果對比分析

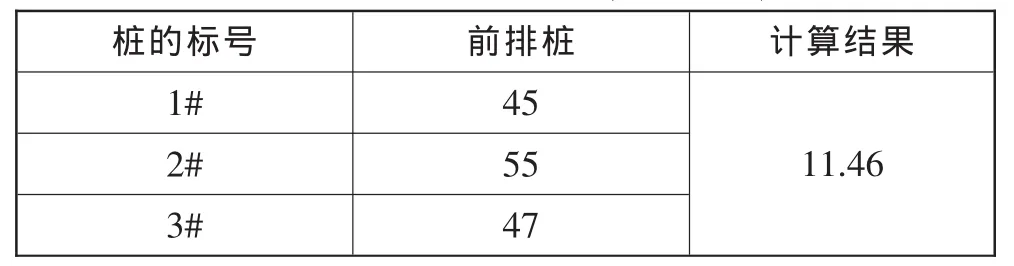

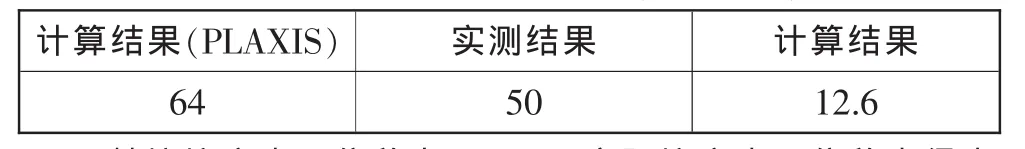

本文計算方案的基本條件與參數選取均依據試驗樁1#~3#樁周邊環境與水文地質情況,分別計算了開挖深度2.5m、5.0m及7.4m時的樁身內力分布。通過實測鋼筋應力,然后計算樁體彎矩。根據1#~3#樁的位移監測數據,可得前排樁樁頂位移如表3所示,前排樁實測最大樁頂位移為10.0mm,模型中計算前排樁、后排樁樁頂位移為11.46mm。前排樁最大位移出現在坑深4.0m的位置而非樁頂,最大位移12.6mm,這是由于冠梁和連梁的變形協調作用限制了前排樁頂的位移。

從下表對比分析可以看出,計算結果明顯比實測結果偏小。目前,此工程的地下室施工接近完成,它的成功,為以后本地區的基坑設計提供了較好的參考數據,取得了較好的經濟效益和社會效益。

表3 前排樁樁頂位移(單位:mm)

6 雙排樁支護結構工程實例的數值模擬分析

PLAXIS程序是由荷蘭開發的專門用于分析巖土工程變形和穩定性的大型有限元程序,該程序以莫爾·庫侖模型來模擬土體發生屈服后非線性變形的性狀,該程序本身具備了特殊的功能來解決復雜土工結構的諸多問題。

6.1 基本參數

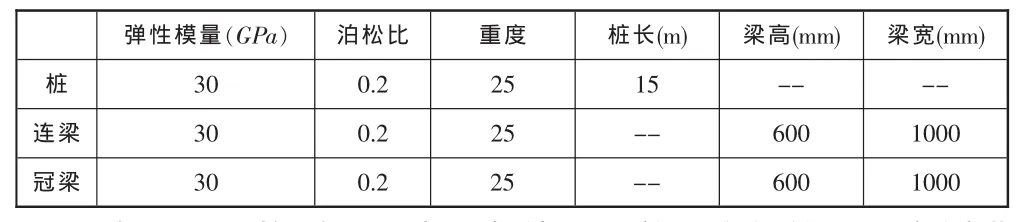

工程地質概況見表1,本構關系采用摩爾庫倫破壞準則,對于土體單元需要計算土體的剪切模量(G)、體積模量(K),土體的強度參數,粘聚力和內摩擦角的取值見表5,土體的抗拉強度均假設為零。各土層的體積模量和剪切模量見表4,表中彈性模量和泊松比沒有試驗數據,其取值參考《工程地質手冊》。雙排樁、冠梁和連梁均采用C30混凝土,建立模型時需要考慮的關于樁身的參數及尺寸見表5。

表4 土層k、G取值

表5 樁梁結構單元參數

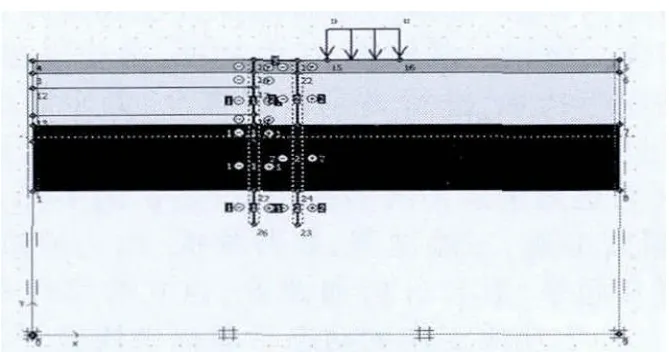

有限元網格劃分及邊界條件采用前面介紹的工程實例進行PLAXIS有限元建模分析,基坑開挖問題的有限元法只作平面應變分析。根據以往的工程經驗,基坑開挖影響寬度約為開挖深度的3~4倍,影響深度約為挖深的2~4倍,根據基坑和計算域的對稱性,取計算域的半截面進行分析,分析中選取的范圍為40x25m。計算模型的邊界條件為:左、右邊界X方向位移為零,下邊界Y方向的位移為零,其它位移邊界自由。

6.2 數值模擬實施步驟

(1)雙排樁用plate單元模擬,線彈性模型,樁頂連接橫梁同樣采用plate單元模擬,線彈性模型。土體模型全部采用摩爾-庫倫模型,由于基坑采用了深井降水,開挖前已形成降水漏斗,故作不排水計算。模型簡圖如圖3所示。

圖3 模型簡圖

(2)采用PLAXIS15節點單元網格劃分,網格大小適中,樁周土體網格劃分更細。網格劃分見下圖4所示。

(3)然后開挖至地表下 2.5m、5m、7.4m深度,將被挖除的土體在模型中進行消除,分別計算此時的位移場和應力場,得到各深度處的變形圖和計算結果,分析如下。

圖4 網格劃分圖

6.3 計算結果分析

從模擬分析結果可以得出,隨著開挖深度的增加,墻體水平位移逐漸增大,最大的水平位移出現在樁頂,見表6,最大位移為64mm,與實測位移50mm接近,PLAXIS能夠有效的模擬雙排樁的變形,彈抗法的樁頂位移與實測結果出現較大的差異。

表6 前排樁樁頂位移 (單位:mm)

基坑坑底水平位移為24mm,實際坑底水平位移也很小,本工程的工程樁為管樁,基坑開挖后對基坑坑底附近的管樁進行了檢測,基坑坑底位移對管樁無影響。

6.4 前后排樁的彎矩分布

將數值計算最大彎矩與彈抗法計算結果以及實測結果進行對比分析可以得出:對于前排樁,三者最大彎分別為277.238kN.m、272.38kN.m、211.58kN.m,數值計算與彈抗法計算結果相差不大,兩者與監測結果有一定的差異,最大彎矩出現在2/3坑深位置,同時三者彎矩變化圖基本一致。對于后排樁,數值計算與彈抗法計算最大彎矩分別為246.02kN.m、349.38kN.m。最大彎矩位置出現在樁頂,后排樁未實測樁頂彎矩的大小,實測最大彎矩為223.41KN·M,位于6m樁長處。

7 結論

該工程的雙排樁支護結構使用PLAXIS有限元軟件進行了模擬分析,得到下面一些結論:

(1)PLAXIS計算的樁頂水平位移與實測值較為接近,能夠有效的模擬雙排樁位移,計算彎矩變化基本與實測樁的樁身彎矩分布規律相似。

(2)計算條件與前面基本工況的計算條件相同,兩種計算出的前排樁的最大彎矩相差不大,最大彎矩出現的位置相同,后排樁最大彎矩相差較大。對于前排樁,兩種計算結果的彎矩變化規律和實測彎矩變化規律相近,而后排樁彎矩變化規律之間存在一定的不同之處。

(3)PLAXIS有限元建模分析的結果和實測的情況比較,存在一些誤差。這是因為地質報告并不能完全反應該工程實際的地質情況,但將實測的數據與理論模型計算結果和數值模擬分析結果進行對比分析,基本上是一致的,進一步論證了所選用的雙排樁彈性地基梁模型具有很好的工程應用價值。

[1]朱艷紅.雙排樁結構研究概況 [J].港工技術與管理,2003,6:1-5

[2]北京金土木軟件技術有限公司,Plaxis巖土工程軟件使用指南[M],人民交通出版社.2011

[3]劉釗.雙排支護結構分析及試驗研究.巖土工程學報[J],1992.14(5):76-80