基于引力模型的中心村選擇量化方法研究

洪光榮

(湖北工程學(xué)院 城市建設(shè)學(xué)院,湖北 孝感432000)

1 研究背景

1.1 中心村辨析

在《村鎮(zhèn)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)》(GB50188-93)中,村莊按其在村鎮(zhèn)體系中的地位和職能分為基層村和中心村;在《鎮(zhèn)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)》(GB50188-2007)中,中心村是鎮(zhèn)村體系規(guī)劃中為周圍村服務(wù)的公共設(shè)施的村,而基層村為中心村以外的村。因此,中心村具有服務(wù)意義,每一行政村都有一中心村,它為行政范圍內(nèi)其它農(nóng)村提供一定服務(wù),它是有一定數(shù)量基礎(chǔ)設(shè)施的農(nóng)村型居民點,強調(diào)其對周邊農(nóng)村政治、經(jīng)濟、文化、信息等方面的中心作用。

1.2 研究的實際應(yīng)用與理論價值

“三農(nóng)”問題始終是我國推進和諧社會建設(shè),提高物質(zhì)和文化生活水平的難點和重點。本研究對新農(nóng)村規(guī)劃建設(shè)中最基本的問題——中心村選擇,從量化角度進行具體探索,提出了具體方法。這在新農(nóng)村規(guī)劃建設(shè)工作上是第一次,具有一定的創(chuàng)新性。它突破傳統(tǒng)的定性規(guī)劃,對科學(xué)確定中心村,優(yōu)化我國村莊布局,節(jié)約新農(nóng)村建設(shè)資源,提高村鎮(zhèn)規(guī)劃編制質(zhì)量具有重要實際應(yīng)用價值。同時,對于豐富新農(nóng)村規(guī)劃理論,全面、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)地推進農(nóng)村經(jīng)濟、社會、文化、管理建設(shè),形成城鄉(xiāng)互動、共同繁榮的城鄉(xiāng)一體化發(fā)展新格局,實現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展,具有一定的理論指導(dǎo)意義。

1.3 研究現(xiàn)狀及目的

新農(nóng)村規(guī)劃須改變拘泥于城市住區(qū)規(guī)劃的物質(zhì)規(guī)劃型態(tài)的弊端,覆蓋整個村域,合理確定村民聚居點[1]。新農(nóng)村規(guī)劃建設(shè)中究竟中心村如何選擇?目前通行的做法是進行一定的定性分析,有的是由村民自己選定,缺乏定量指標(biāo)的衡量。本研究結(jié)合黨中央、國務(wù)院有關(guān)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的指示精神,以大量具體的新農(nóng)村規(guī)劃建設(shè)案例為基礎(chǔ),從社會、空間、經(jīng)濟等多方面入手,選取多個因子研究自然村間及村、鎮(zhèn)、市間相互聯(lián)系,探索空間相互作用理論在新農(nóng)村規(guī)劃建設(shè)中實際應(yīng)用,提出了量化模型,從而達到科學(xué)確定中心村,以最小資源投入實現(xiàn)新農(nóng)村建設(shè)效果的最大化。

2 研究方法

2.1 方法基礎(chǔ)

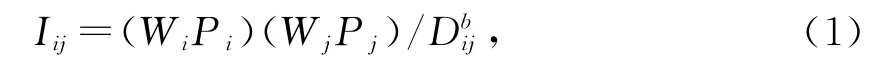

潛力模式是一種計算空間吸引作用強度的方法,它由引力模式發(fā)展而來,可用來定量描述城市吸引力的大小。其前提是假設(shè)空間相互作用力與所用因子的乘積成正比,與其間距離的平方成反比[2-4]。用引力模式分別求出這個城市與其它每一城市的相互作用量,再求和,則得出該城市的潛力大小,表示為:

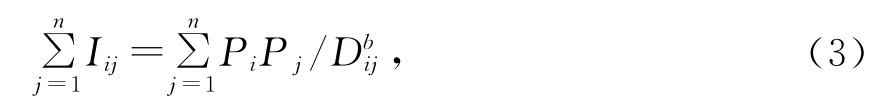

式中,Iij為i和j兩城市間的相互作用量,Wi和Wj為經(jīng)驗確定的權(quán)數(shù),Pi與Pj為i和j兩個城市的人口,Dij為兩個城市間的距離,b為測量距離摩擦作用的指數(shù),Dii為i城面積的平均半徑。

2.2 方法應(yīng)用

國內(nèi)學(xué)者對潛力模式進行改良并對城市進行實證研究[5],但目前尚未見對村莊間聯(lián)系測度方面的文章。本文根據(jù)我們已編制的兩百余新農(nóng)村規(guī)劃的實踐和已有研究,以引力模型為基礎(chǔ),借鑒國內(nèi)外學(xué)者的城市間聯(lián)系測度方法,探詢村莊間相互作用強度;通過潛力大小對中心村的選擇進行科學(xué)、定量界定;同時,找出模式應(yīng)用不足之處,并提出相應(yīng)的修正建議。

主要技術(shù)路線為:(1)在實地調(diào)查、踏勘、訪談、研究基礎(chǔ)上,先定性分析影響中心村選擇的社會、文化、經(jīng)濟、歷史、資源等方面的因素,確定人口數(shù)量、經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿Φ戎饕蜃樱唬?)參照空間相互作用的潛力模式,構(gòu)建計算中心村潛力的模型;(3)計算數(shù)據(jù),初步選定中心村;(4)對初選中心村做進一步定性分析、論證和說明,確定中心村;(5)提出應(yīng)用模型時須進一步修正、完善、或指出注意的相關(guān)事項,綜合安排,循序漸進。

3 實證研究

3.1 村莊概況

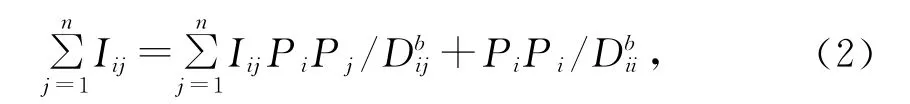

炮竹村處于湖北應(yīng)城市陳河鎮(zhèn)東北,西臨鎮(zhèn)區(qū),南連梅嶺村,東接毛河村,距城10公里。地形屬平原類型,水資源豐富。經(jīng)濟發(fā)展處全市中等水平,典型的農(nóng)業(yè)地區(qū),主要農(nóng)作物為水稻,其它有養(yǎng)豬等。2010年全村人均純收入4000元,多數(shù)人口受教育程度為初中。炮竹村現(xiàn)有7個自然灣,分別為上張灣213人,下張灣258人,陳馬灣220人,草堰灣210人,舒灣105人,大堤灣113人,炮竹灣245人,沒有明顯偏大的灣子,規(guī)模差異不太顯著,總?cè)丝?364人。外出打工488人,占總?cè)丝诒壤秊?5.8%。耕地面積1489畝,人均1.1畝。該村現(xiàn)公共服務(wù)建筑設(shè)施有村委會、自來水、有線電視等。炮竹村人口資料如表1所示。

規(guī)劃堅持“循序漸進”原則,注重文化發(fā)展,發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟,因地制宜,體現(xiàn)地方特色。區(qū)分輕重緩急,著力加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),抓好:“六通六改”(通路、通電、通水、通沼氣、通電信、通寬帶、改路、改水、改廁、改廚、改圈、改房)、“三清”(清路障、垃圾 、淤泥)。以人為本,突出特色,保留原來的建筑肌理空間,利用建筑的退讓、綠樹的掩映,以小品、花草作襯托,形成虛與實、進與退、高與矮等豐富的景觀空間,創(chuàng)造良好的居住、生活空間。至規(guī)劃期末,將村莊傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)改造建設(shè)成具持久市場競爭力和能持續(xù)致富農(nóng)民的高效生態(tài)農(nóng)業(yè),將傳統(tǒng)村落改造建設(shè)成讓農(nóng)民能過上現(xiàn)代文明生活的農(nóng)村新社區(qū),將傳統(tǒng)農(nóng)民改造成能適應(yīng)市場經(jīng)濟分工分業(yè)發(fā)展要求的、有文化、有技能、有道德、高素質(zhì)的現(xiàn)代農(nóng)民,形成文化發(fā)展、經(jīng)濟發(fā)達、土地布局合理、設(shè)施配套齊全、環(huán)境優(yōu)美、鄉(xiāng)風(fēng)文明的社會主義新農(nóng)村。

3.2 基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備

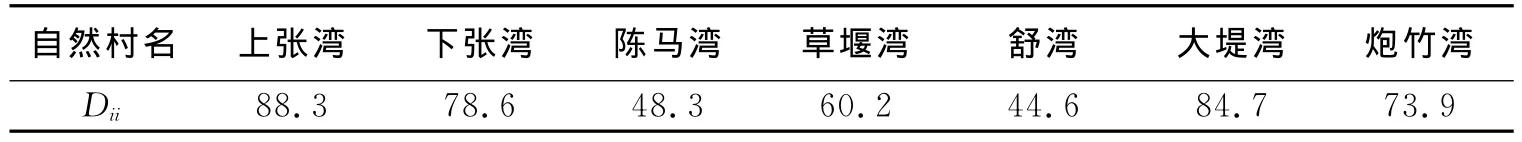

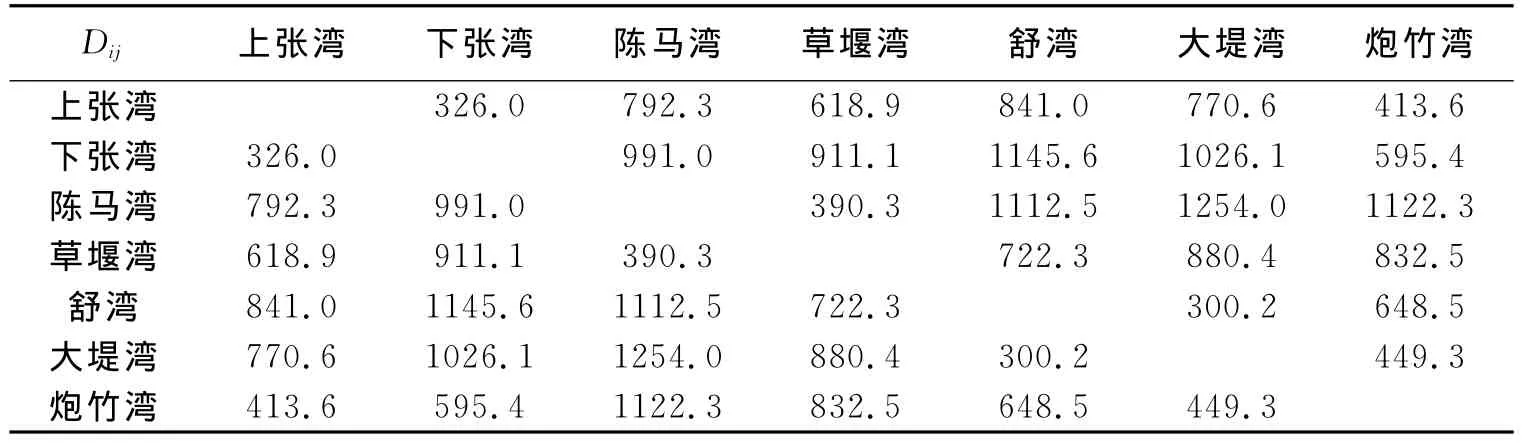

社會、經(jīng)濟、文化等資料來自2011年初實地調(diào)查。其中,人口資料采用戶籍人口,自然村占地由實測得出[6]。每個自然村為多邊形,在每個多邊形幾何核心位置定義一個點,自然村間距離以點間距離確定。自然村面積的平均半徑以公式S=πR2計算得出。如表2所示。

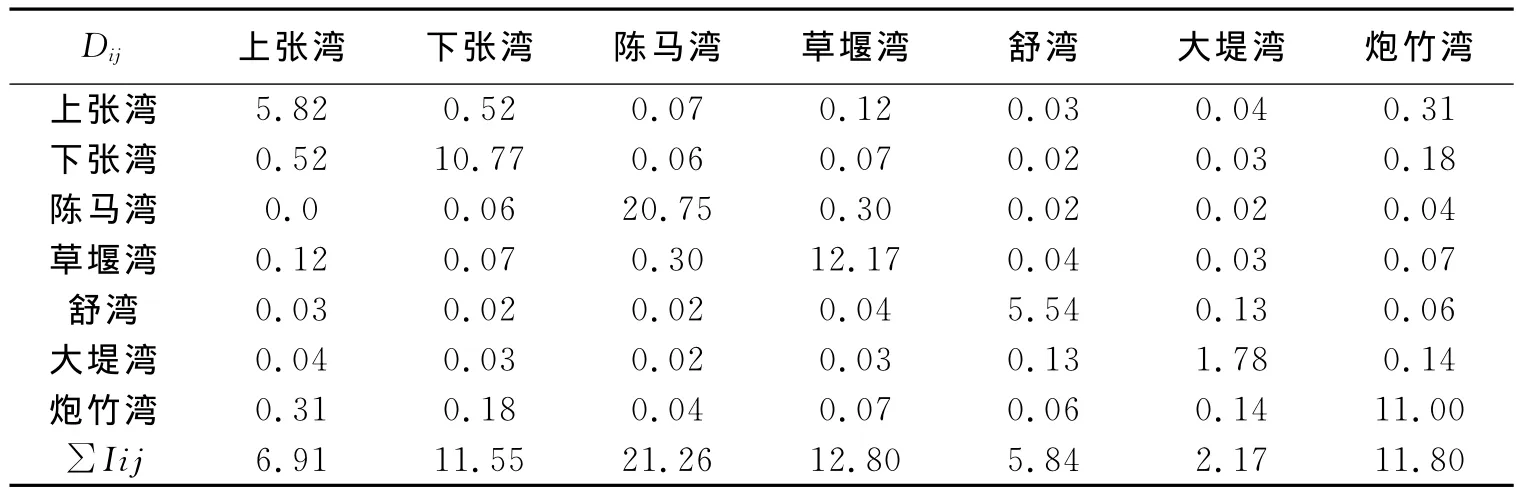

3.3 潛力計算及中心村粗選

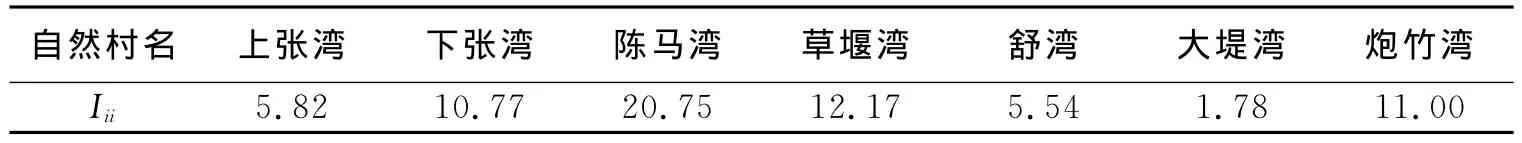

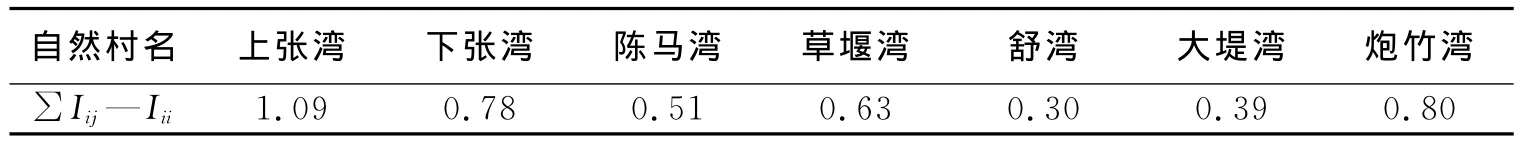

在充分調(diào)查與訪談基礎(chǔ)上,本文選取人口、距離作為影響自然村相互作用的主要因子,各自然村收入水平差別不大,村民間可以融合,不存在對立情緒。因此,由公式(1)計算出每個自然村相互間的吸引見表4。自然村潛力及其自身的引力Iii,得出每個 自然村的潛力。由表4可以看出,經(jīng)公式(2)計算出的潛力數(shù)據(jù),陳馬灣明顯高于其它灣。初步預(yù)選陳馬灣為中心村。但由表6中自然村的∑Iij—Iii數(shù)據(jù)來看,上張灣較高,炮竹灣次之,上張灣應(yīng)選為中心村。

表1 自然村人口資料(2010)

表2 自然村面積的平均半徑(Dii)

表3 自然村間距離(2010)

表4 自然村潛力

表5 自然村Iii

表6 自然村∑Iij—Iii

3.4 驗證與修正

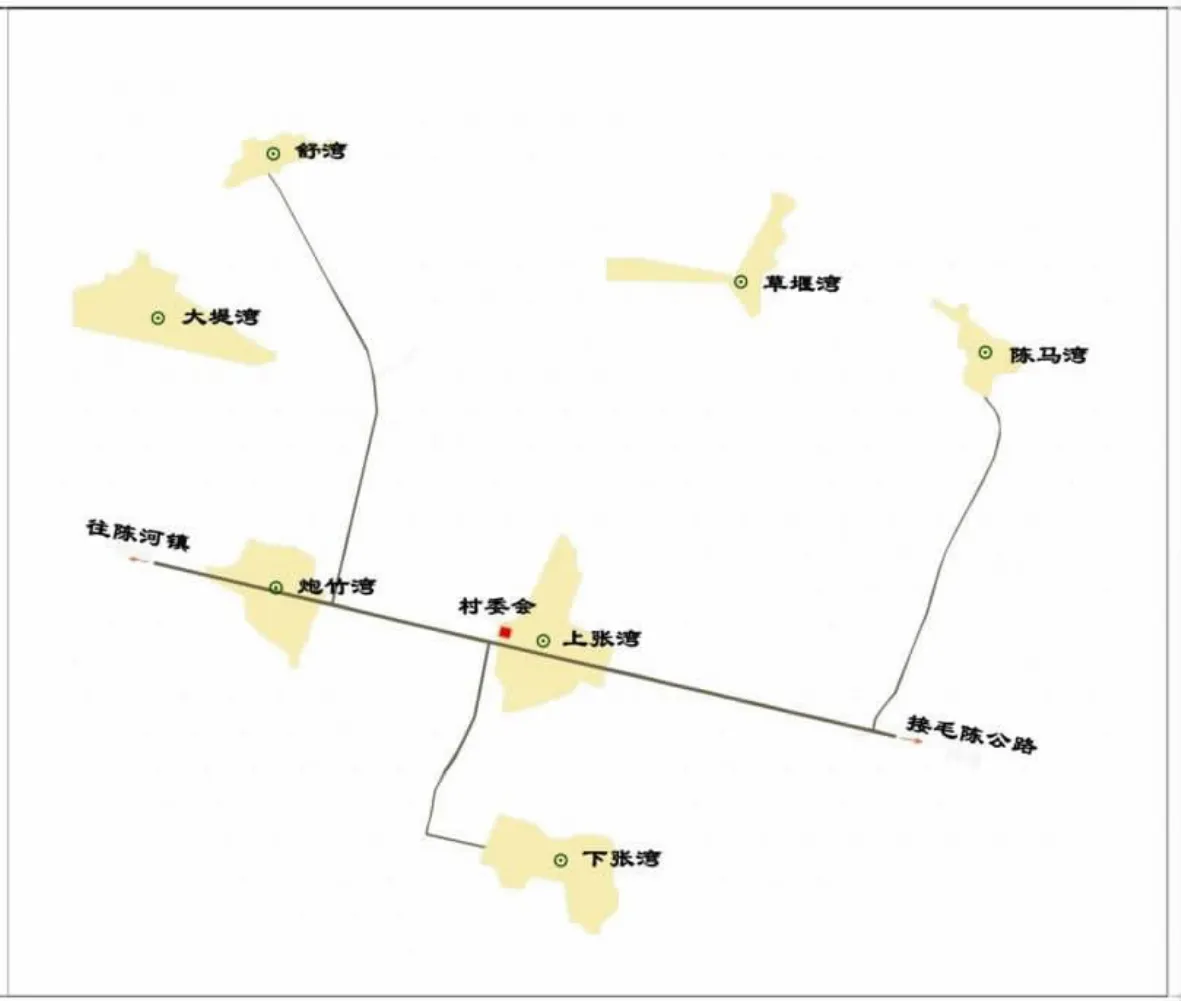

圖1 炮竹村居民點現(xiàn)狀圖

那么,如何選哪個自然灣進行定性分析?自然村本身吸引力Iii數(shù)據(jù)在潛力中占到很大比重。由計算Iii的公式可以看出,若自然村人口越多,占地越少即越緊湊,則數(shù)據(jù)越大即吸引力越大;但在實踐中,在相同人口下,空地越多,村莊發(fā)展、建設(shè)可占用農(nóng)地較少,發(fā)展?jié)摿τ螅接锌赡鼙贿x為中心村。因此,Iii數(shù)據(jù)與實際不符,可舍去。本行政村中,上張灣位置適中,又是現(xiàn)村委會所在地,人口較多,我們認為一些主要道路旁,與市、鎮(zhèn)及各自然村聯(lián)系方便的村莊,宜選為中心村。據(jù)此,自然村的∑Iij—Iii數(shù)據(jù)比較接近實際。從∑Iij—Iii數(shù)據(jù)來看,上張灣、炮竹灣和下張灣數(shù)據(jù)較大,上張灣與炮竹灣間較近,且炮竹灣也處于村莊主要道路旁。因此,本文最后選定上張灣、炮竹灣作為中心村積極發(fā)展(見圖1)。

4 研究結(jié)論

4.1 量化模式的建立

4.1.1 影響因子的選擇

從社會、文化、經(jīng)濟中選取人口、距離、現(xiàn)有公共服務(wù)設(shè)施、年平均收入及發(fā)展?jié)摿Α⑽幕J同等因子作為影響中心村選擇的主要因子。不同行政村影響的因子可能不一樣,同時,不同因子影響程度也可能是不一樣的。

4.1.2 潛力計算公式

式中,Iij為i和j兩自然村間的相互作用量,Pi,Pj為i和j兩個自然村的人口,Dij為兩個自然村間的距離,b為測量距離摩擦作用的指數(shù)。

4.1.3 自然村組合

若相近兩或三個自然村的潛力加起來高,則可以選為中心村積極發(fā)展。

4.2 需進一步論證的問題

4.2.1 需實證統(tǒng)計研究

本研究得出的潛力計算模式基于一定理論和典型實證,需在廣域范圍做進一步的實證統(tǒng)計研究,以驗證模式的廣泛適用性。

4.2.2 是否需做定性分析

量化研究結(jié)果出來后需做定性分析,以確定結(jié)論的官感性?抑或是不做定性分析,將文化認同、已有設(shè)施、經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿Α⑴c市鎮(zhèn)聯(lián)系等其它因子轉(zhuǎn)化為量化指標(biāo),對模式進一步修正,完全由定量確定。

[1]洪光榮.村莊住宅集聚建設(shè)可行性研究——基于梅嶺村住宅規(guī)劃的思考[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2010(3):1568-1569.

[2]許學(xué)強.城市地理學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2005:148-155.

[3]Wills J.Political economyⅡ:the politics and geography of capitalism[J].Progress in human geography,2000(4):641-652.

[4]Tinmermans H.Analysing space-time behaviour:new approaches to old problem[J].Progress in human geography,2002(2):175-190.

[5]鄭良海.基于引力模型的關(guān)中城市間聯(lián)系測度分析[J].人文地理,2011(2):80-84,107.

[6]宋小冬.村莊布點規(guī)劃方法探討[J].城市規(guī)劃匯刊,2010(5):65-71.