解讀不同時代的美國夢沉迷癥

不同的時代,美國夢有不同的內涵。由于發展階段不同,在一段時間內美國的社會發展成熟于中國,部分中國人不可避免的向往西方的財富與機會。民國時留學西方為探索中國發展出路,改革開放后第一撥移民潮是人身不安全與饑荒倒逼的結果,人們陷于運動的恐懼中無法自拔;第二撥移民潮是向往西方高等教育、追逐工作機會;第三撥移民潮是在認可國內工作機會的前提下,追逐財富安全、追求體面生活。現實是很多人難以在美國競爭激烈的社會中突圍,只能在追逐美國夢的過程中黯然折返。

上世紀20、30年代:留學為救亡圖存,探索中國出路

民國時期的留學史與中國的命運息息相關,儼然是一部中國發展為一個獨立自主國家的辛酸史。在內憂外患的時代環境下,當時的年輕人出國留學主要是為了探尋中國的出路,尋求救國理論。他們擔負著同一個中國近代使命,就是救亡圖存,探索中國發展出路。正如胡適所言,留學之目的在于“使后來之學子可以不必留學”。

對那一代人來說,國家的命運與個人的命運是緊緊聯系在一起的,國家的前途也即個人的自我實現。他們完全可以選擇離開貧窮落后的祖國,尋找安逸富足的生活,但他們學成之后幾乎全部都選擇了“回家”,為科學民主思潮的傳播,為中國現代科技體系、人文社會科學體系的建立,做出了難以磨滅的貢獻。

1909年第一批庚款留美學生合影

上世紀80年代:去美國淘金 尋找夢想

改革開放以來有過幾次公民出國潮,一是八十年代中期以私人留學為主要特征的出國潮,二是八十年代末、九十年代初的出國大潮。“如果你愛他,就把他送到紐約,因為那里是天堂。如果你恨他,就把他送到紐約,因為那里是地獄。”《北京人在紐約》的這句經典臺詞至今仍讓人記憶猶新。15年前,伴著劉歡的一曲《千萬次的問》,全國人民都從熒屏上把目光投向了那個遙遠的國度,那個制造了讓世界各地的人們魂牽夢繞的“美國夢”的國度。

上世紀80年代初,出國潮開始涌動。后來,這波“潮中人”的生存狀態在1993年播出的電視劇《北京人在紐約》中被全景式地展現。對于許多中國人來說,美國是一塊遙遠陌生而富足的土地,他們相信那里有無數的好機會。為了實現自己的夢想,他們不借付出極大的代價。但是他們在語言、文化、技能方面的欠缺注定他們難以在競爭激烈的社會中突圍,只能維持低收入、缺乏任何保障的生活狀態。

電視劇《北京人在紐約》海報

21世紀:追逐財富安全 尋求體面生活

如果說過去的幾次出國潮都是由于人們在中國國內無法得到經濟和政治的滿足,進入21世紀后,美國夢已經從留學變成了移民,移民的主力也主要是從中國經濟發展中獲取了紅利的富裕階層。是在認可國內工作機會的前提下,追逐財富安全、體面生活的結果。他們想對生活有更多自主選擇的權利,注重生活質量,讓生活回歸生活本身。

① 為下一代換取一個更好的成長環境,是大部分人移民的主要原因;

② 環境污染、食品安全等問題層出不窮,讓不少人逃離中國;

③ 工作壓力大、無處可逃的焦慮感則讓不少白領向往國外保障高、自然環境好、工作壓力小的生活;

④ 在中國經營企業稅負重,行政管制多,讓不少企業家選擇移民;

⑤ 出入境方便、活得有尊嚴,也讓不少人做出移民的選擇;

部分吊絲為何沉迷美國夢

一代又一代“中國吊絲”們在生存的夾縫中努力想劈開一條向上的通道,對部分中國人來說,“美國”是一個符號,代表著平等的機會,代表著自由的表達,它是通往理想生活的通道。但是美國并不是天堂,真實的美國也不是遍地黃金,他們希望分享美國的財富與機會,卻同時也要為這個夢付出代價。當中國的改革開放帶來巨大機會,許多人的目光投回故土,他們發現,在這里實現夢想,也一樣要付出努力與代價。

中產階層集體焦慮:不讓下一代輸在起跑線上

那些明知國外精英生活不是很容易打拼的中產白領,為何放棄國內比較穩定的收入和生活,而甘愿到異國他鄉做販夫走卒?更何況這部分人移民時年齡已在30~40歲,選擇余地與競爭力都相對較小,即便移民國外,生活可能遠不如國內光鮮。用“犧牲”自己的無奈之舉為下一代換取一個更好的成長環境,是這部分人選擇移民最主要的原因。而更多的無法放棄國內生活的人,選擇的是花錢送孩子出國讀書或者在國內的國際學校接受教育的方式,為孩子的未來和明天提供更多的選擇。。

白領等精英人士的移民夢,更多是為了下一代。他們移民意愿的高漲,反映的是公眾對教育、住房、環境、食品安全等問題的集體性焦慮。

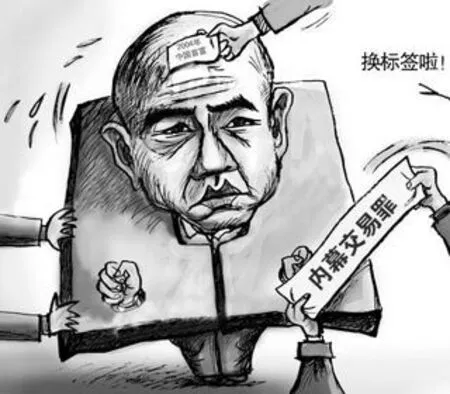

富人沒有安全感:害怕財產被剝奪

中國前首富黃光裕因內幕交易罪被判刑14年

財產不安全是中國富裕階層頭頂揮之不去的陰影,是中國產權體制匱乏在現實生活中的經典投射。中國的富裕階層或者無法洗刷轉型時期的原罪,同時被歷史上革財富之命的心理暗示所震懾,擔心中國無法形成現代的產權體制,紛紛出國。

2004年國家開始出現國進民退,對民營企業造成了很大的沖擊。再加上,民營企業開始從制造業中溢出,往產業鏈的上游走,進入到金融與能源行業,但這兩個行業都是國家壟斷的領域,所以民營企業家們非常失望,開始出走。此外,政策環境對民營資本不夠友好,社會對民營資本家原罪的質疑,都使得民營企業家的生存狀態沒有想象中好。重慶對民營企業家的打黑式圍剿再一次將原罪的事情提升到了一個高度,很多人都相信有錢人是有原罪的,都是偷稅漏稅的。如何保護自己的財富,這也是民營企業家移民的一個理由。

“企業融資更容易”的夢

《中國合伙人》里,成東青的新夢想公司做大后最終成功在美國上市,終于稱得上了世俗意義的“成功”二字。為什么中國的企業選擇去美國上市。因為美國有龐大的融資市場,是國際資金的聚集地。

資本市場是完全市場化的,只要民營企業的業績足夠好,它一年中的融資規模和融資次數是不受限制的。成熟而有經驗的投資者,合理的上市費用, 嚴謹的法律,極高的透明度。這些都是國內企業家夢想的市場環境。

吊絲的終極夢想是自我實現

一個健全的社會,更需要的不是吊絲逆襲的夢幻傳奇,而是種瓜得瓜種豆得豆的真實機會。能讓每個人的努力都有回報,能找到與自己的能力相適應的社會地位。“中國吊絲”的最終夢想是有一塊能實現自我價值的土壤。正如習近平總書記所說,期望能與我們這個國家共同享有人生出彩的機會,共同享有夢想成真的機會,共同享有同祖國和時代一起成長與進步的機會。

每個國家都有窮人,在美國,路邊舉著Hungry(饑餓)和Homeless(無家可歸)大牌子的貧困者比比皆是。但這個國家的可貴之處就在于,每一個人都有暢通的上升渠道,也就是所謂的“美國夢”。美國駐華大使駱家輝說,他是第三代移民,美國給了他一個“機會平等”的平臺,這個平臺讓每個人都有發揮自己能力的機會。因此,美國社會的拜金和仇富現象并不嚴重。任何國家都不存在絕對的平等機會,但美國是一個承認實力的國家,無論學生來自什么樣的家庭,只要出類拔萃,就會得到學校的資助。

機會均等是美國夢的靈魂所在,大多數的美國人都會相信,他們能夠通過不同的機會找到與自己能力相適應的社會地位。個人努力不可或缺,社會要做的是,當優秀人才出現時,給他一個相對公平的環境。

制度化的社會保障與未來

“去美國生孩子給孩子一個公平競爭的機會!”這是一家中國赴美生子月子中心的廣告。孩子是美國娃,就不必背著和體重差不多的書包去上學,不必為考大學而削尖腦袋,不必在大學畢業之后去人才市場和民工搶工作,不必在工作后為房子折腰。在移民者看來,擁有美國戶口就擁有優質教育、清潔空氣、安全食品、資產轉移和安全感。

但美國只是夢想中的天堂,很多中產階層放棄國內優越的生活條件移民美國,很多并不能融入美國的主流社會,他們之所以做出這樣的犧牲,大多還是為下一代提供一個良好的生活環境。有很多移民最后在疲憊與失望中回到故土。這種對美國夢的盲目向往,其實是對中國夢的真實期盼。吊絲們最期望的,還是在我們自己國家就有人生出彩的機會。