ERA-Interim 和NCEP/NCAR 再分析數據氣溫和氣壓值在天山山區適用性分析

白 磊,王維霞,姚亞楠,馬 杰,李蘭海

(1.中國科學院綠洲生態與荒漠環境重點實驗室,中國科學院新疆生態與地理研究所,新疆 烏魯木齊 830011;2.中國科學院研究生院,北京 100046;3.新疆干旱區水循環與水利用重點實驗室,新疆 烏魯木齊 830011)

天山山脈起自烏茲別克斯坦克孜爾庫姆沙漠,經哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦進入中國。以烏魯木齊和達坂城為界,以東的天山劃為東天山區;吉爾吉斯斯坦境內吉爾吉斯山和費爾干納山以東,伊犁河谷以南的天山,劃為中天山[1],新疆地處歐亞大陸中部,受青藏高原和“三山兩盆”的地形影響,干旱少雨,但是天山山區由于大陸性冰川和季節性積雪的存在,使之成為新疆主要河流的發源地[2]。在天山山脈,西天山(吉爾吉斯斯坦)山區氣象站點分布較多,但在天山山區,國家基本氣象觀測站點主要分布在中山帶。對于水文及生態研究工作,往往需要整個流域不同高程帶上的氣象資料作為基礎研究資料。在烏魯木齊河流域研究中,在高山帶僅有“一號冰川”下的大西溝站。為了解決高山“無站點”的問題,在其他研究區域通過在高山帶架設自動氣象站獲取數據。但是自動氣象站在高山帶受到復雜氣象條件影響,數據質量較差,且氣象資料的時間序列較短,故這些氣象數據很難準確地體現流域年際尺度的氣候變化。因此,山區高山帶氣象站點稀少逐漸成為各個學科建模及模型應用的“瓶頸”。

目前對于氣候變化和診斷都是基于歷史觀測數據。長時間再分析數據有兩類:NCEP 系列和ECMWF 系列[3-4],NCEP2 精度較高。本文使用ERAInterim 和NCEP/NCAR 再分析數據作為研究對象。ERA-Interim 采用T255L91 網格水平分辨率為1.5°×1.5°,同化方為4D-Var;NCEP/NCAR 采用T62L28網格,網格水平分辨率為2.5°×2.5°,同化方案為3D-Var[5]。

在對NCEP 再分析數據的研究中,地表氣溫距平,冬季的可信度最好,夏季的可信度較差[6];對氣候的長期趨勢變化研究中,再分析數據對氣溫的模擬比氣壓精度高;對中國范圍的應用中,東部好于兩部[7]。在NCEP2 與ERA-40 再分析數據的比較研究中發現:對于溫度場,ERA-40 利NCEP2 與觀測值的空間分布基本一致,但比觀測值偏低。在西部地區,ERA-40 比觀測值平均偏低2 ℃左右,而NCEP2比觀測值平均偏低4 ℃左右[8]。在新疆地區,夏季降水年際變化[9]、夏季大氣環流異常分析[10]、空中水汽收支[11]和空中水汽時空分布[12]的研究中,都使用NCEP/NCAR 再分析數據作為大尺度區域的氣象資料。在2008年于田地震的研究[13]中發現,NCEP/NCAR 再分析數據體現了地震發生前區域異常增溫現象。在新疆水汽源地變化的研究中,也使用ERA-40 再分析數據在半球尺度上分析了20 a 內新疆地區水汽源地的變化[14]。

新疆地區的氣象站點主要集中在人口聚集區域,在高山地區氣象站點分布稀疏。再分析數據為新疆大尺度區域氣候研究提供了長時間序列的氣候資料。在數據同化中,在不同的區域可能存在偏差,從而降低再分析數據在區域尺度氣候研究中的精度。在東亞及全國的大尺度范圍內,已經對再分析數據適用性評價做了大量工作,而在西北地區評價工作較少。本文主要分析ERA-Interim 和NCEP/NCAR再分析數據集中氣壓和氣溫變量在天山地區的偏差及不確定性。從而通過偏差校正方法提高再分析數據在新疆地區的精度,擴展其應用范圍。

1 數據與方法

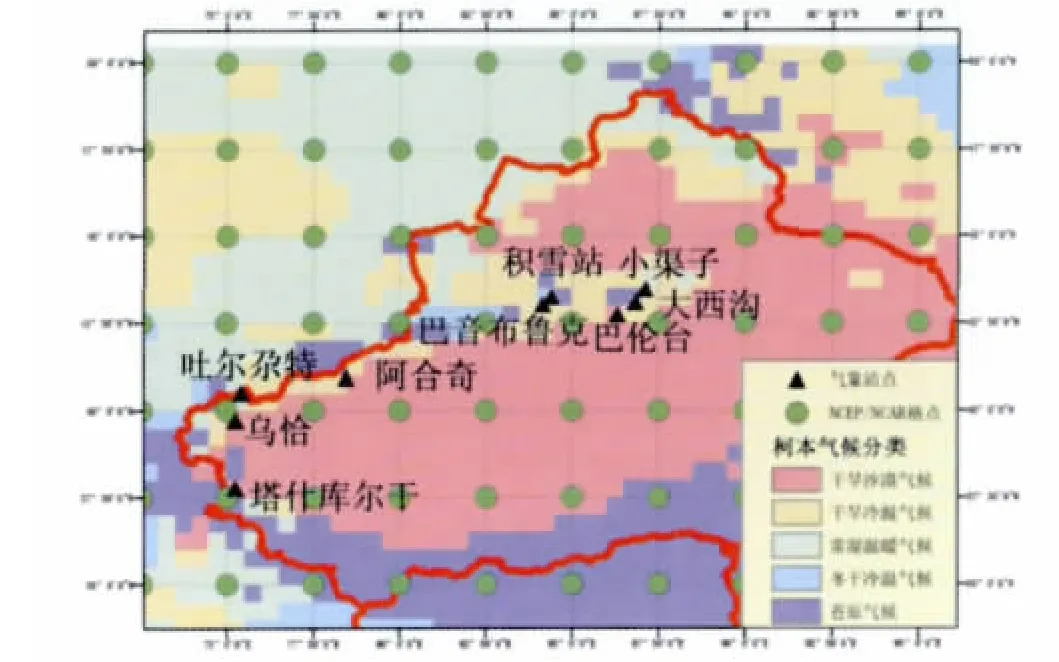

本文選取中國境內的天山山區(37.77°~43.48°N,75.23°~87.10°E)作為研究區域。地面站點選取研究區域內8個海拔高度超過1 500 m 的國家基本氣象站和中國科學院積雪與雪崩研究站(TSSAR)逐日的平均氣溫和平均氣壓數據(表1)。9個站點時間覆蓋從2004年1月1日至2006年12月31日,共計1 096 d。對于少量缺失數據采用分類回歸樹算法進行缺失數據填補。中國科學院天山積雪與雪崩研究站冬春兩季自動氣象站缺測較多,故本文僅對夏秋兩季進行分析。再分析數據選取歐洲中期數值預報中心(ECMWF)中ERA-Interim 再分析數據(下文簡寫為ERA,格點與站點分布對照見圖1)和NCEP/NCAR 再分析數據(下文簡寫為NCEP,格點與站點分布對照見圖2)。再分析數據原始數據為2004—2006年 每日4個 時 次(OOUTC,06UTC,12UTC,18UTC)的地表2 m 氣溫和地表氣壓數據,經過算術平均得到2004—2006年的逐日平均氣溫和平均氣壓數據。在本文中,再分析數據氣溫單位為℃,氣壓單位為hPa。

為了更加客觀地比較再分析數據在天山山區的精度,故將再分析數據分別在水平方向和垂直方向上進行插值。在水平方向上,利用雙線性插值方法將再分析數據插值到氣象站點;在垂直方向上,分別利用中天山和西天山南坡的氣溫垂直遞減率和氣壓垂直遞減率,將水平插值后的再分析數據修正到氣象站的高度。表1 中的氣溫垂直遞減率和氣壓垂直遞減率,是將再分析數據疊加在其各自DEM 上計算得出。

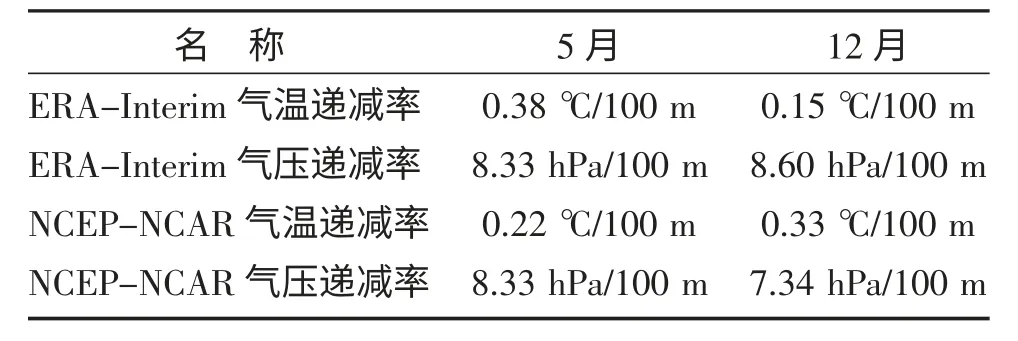

表1 兩套再分析數據的氣溫遞減率和氣壓遞減率

圖1 氣象站點空間分布及ERA-Interim 再分析數據格點分布

按照熱量和水分的指標,可以將中天山山區氣候劃為溫帶氣候(中天山氣候區)和暖溫帶氣候(南天山氣候)[2]。由于高山帶站點稀少,因此增加昆侖山一阿爾金山北坡氣候區中塔什庫爾干作為參考站點。同時,參考柯本氣候分類[15](圖2)、農業氣候區劃[16]和站點位置(圖1)后,將巴倫臺、巴音布魯克、積雪站、大西溝4 站劃分為中天山氣候區;吐爾尕特、烏恰、阿合奇3 站劃分為南天山氣候區;塔什庫爾干劃分為昆侖山—阿爾金山北坡氣候區。在同一氣候區內,氣候的各個要素之間應保持一致,所以再分析數據與觀測數據之間的誤差聚類結果應與氣候區保持一致。

為了評價兩種再分析數據在一年中不同時間的精度,將一年劃分春季(3—5月)、夏季(6—8月)、秋季(9—11月)、冬季(12—翌年2月)進行比較。對再分析數據和實測數據進行回歸分析,計算斜率(a)、截距(b)、回歸系數(R2)和平均誤差(ME)。在回歸分析中,定義截距(b)為偏值,單位為℃。當b>0 時,表明再分析數據數值大于實測值;當b<0 時,再分析數據數值小于實測值。又定義斜率(a)為偏差傾向系數。當a>1 時,表明再分析數據變化范圍大于實測數據變化范圍;當0 圖2 新疆柯本氣候分類與NCEP/NCAR 再分析數據格點分布 從表2 可以看出,在春季,結合ERA 和NCEP兩套再分析數據分析發現:中天山氣候區內除巴倫臺存在冷偏差外,大西溝、巴音布魯克均表現為暖偏差。在南天山氣候區內,除吐爾尕特為暖偏差,烏恰和阿合奇表現為冷偏差。塔什庫爾干屬昆侖山北坡氣候,表現為冷偏差。大西溝和塔什庫爾干兩站的偏差值略大。在8 站中(除TSSAR),兩套再分析數據的平均傾向系數均小于1,說明實測氣溫的變化范圍要略微大于再分析數據氣溫的變化范圍。 在夏季,ERA 數據的氣溫在研究區域(除塔什庫爾干外)內均呈現暖偏差。ERA 數據的氣溫在巴音布魯克和巴倫臺平均偏差為3.27 ℃;在TSSAR、大西溝和吐爾尕特3 站,平均偏差超過6 ℃;在小渠子偏差最小,回歸系數最高。NCEP 數據氣溫在研究區域(除塔什庫爾干和烏恰外)內均呈現暖偏差。NCEP 數據氣溫在巴音布魯克和巴倫臺偏差較為接近;在TSSAR 和大西溝,平均偏差超過11℃。 在秋季,ERA 數據中氣溫除大西溝、巴音布魯克和吐爾尕特外均呈現冷偏差。大西溝站氣溫變化范圍超過1,小渠子、巴倫臺和阿合奇的回歸系數超過0.9,與春季變化類似。NCEP 數據中的氣溫在研究區內大部分站點氣溫變化范圍超過1,且平均回歸系數為0.9。 在冬季,除吐爾尕特外其余各站在兩套再分析數據中的氣溫偏差均表現為冷偏差。巴倫臺和阿合奇兩站的回歸系數高于其他站點。 在一年中,結合回歸系數(R2)和偏差值(b)分析發現,ERA 數據氣溫在小渠子、巴倫臺和阿合奇精度較高;NCEP 數據在小渠子、巴倫臺和吐爾尕特精度較高。在兩套再分析數據中,春、秋兩季氣溫的相關系數和偏差優于夏、冬兩季。對比ERA 數據和NCEP 數據,在四季中ERA 數據的平均偏差和平均相關系數均小于NCEP 數據。從ERA 數據中可以看山,除大西溝、巴音布魯克和吐爾尕特三站外,其他各站的平均偏差均為負值。在NCEP 數據中,僅阿合奇、烏恰和塔什庫爾干偏差為負值。ERA 氣溫值在中天山氣候區的平均偏差約為0.94 ℃,ERA 在南天山氣候區的平均偏差約為0.38 ℃,NCEP 在中天山氣候區的平均偏差約為3.76 ℃,NCEP 在南大山氣候區的平均偏差約為-0.62 ℃。 表3 中,春季大西溝站的氣壓偏差超過400 hPa,其次烏恰的偏差也較大。同時其他各站的回歸系數平均在0.78 以上。在3 000 m 以上的站點,吐爾尕特和塔什庫爾干的偏差小于大西溝的偏差。在夏季,ERA 數據氣壓只有大西溝和塔什爾爾干氣壓偏差值超過200 hPa;NCEP 數據大西溝、吐爾尕特和塔什庫爾干的氣壓均超過200 hPa,而小渠子的偏差為-78.9 hPa。在秋季,ERA 數據氣壓在小渠子和巴音布魯克的偏差較低,在大西溝和烏恰的偏差較大;NCEP 數據在小渠子和TSSAR 的偏差平均為-26 hPa;在冬季,ERA 數據氣壓在小渠子、巴音布魯克和吐爾尕特的偏差較小;NCEP 數據僅在小渠子的偏差較小。 在一年中,結合回歸系數和偏差值進行分析發現,ERA 數據氣壓在小渠子和巴音布魯克精度較高;NCEP 數據氣壓在小渠子和巴倫臺精度較高。在一年中,ERA 數據氣壓在夏季的精度優于其他三季;NCEP 數據氣壓在夏冬兩季的精度優于春秋兩季的精度。兩套再分析數據的氣壓在3 000 m 以上的站點的回歸系數較低,平均為0.6,但吐爾尕特的回歸系數卻超過大西溝和塔什庫爾干。在ERA 數據中,偏差傾向系數均小于1,而在NCEP 數據中,個別站點在不同季節偏差傾向系數大于1。這說明再分析數據的氣壓變化范圍小于實測氣壓變化范圍。 兩套再分析數據氣溫在小渠子、大西溝、巴音布魯克和吐爾尕特平均誤差為正值,而在巴倫臺、阿合奇、烏恰和塔什庫爾干為負值表4。在春季,除巴倫臺和吐爾尕特外,ERA 數據氣溫的平均誤差絕對值小于NCEP 數據。在夏秋兩季,ERA 數據氣溫僅在天山北坡和中天山氣候區平均誤差絕對值小于NCEP 數據,而在天山南坡,NCEP 數據氣溫平均誤 籌絕對值小于ERA 數據。在冬季,ERA 數據氣溫平均誤差僅在大西溝和巴音布魯克小于NCEP 數據。 表2 再分析數據氣溫值與站點實測氣溫回歸方程系數 表3 再分析數據氣壓值與站點實測氣壓回歸方程系數 表4 兩套數據的氣溫與實測值的平均誤差/℃ 在表5 中,兩套再分析資料氣壓在小渠子、大西溝、巴倫臺和吐爾尕特平均誤差為正值,而在烏恰和塔什庫爾干為負值。ERA 數據氣壓平均誤差的絕對值在除阿合奇和烏恰外各站小于NCEP 數據。兩套再分析數據氣壓的平均誤差在夏季最低,冬季最高。 表5 ERA-Interim 和NCEP/NCAR 的氣溫與實測值的平均誤差/hPa 首先,兩套再分析數據的偏差可能是由于水平分辨率導致,因為ERA-Interim 再分析數據的水平分辨率為1.5°×1.5°,NCFP/NCAR 再分析數據的水平分辨率為2.5°×2.5°。高分辨率模式可能會對由復雜地形引起的氣候差異有較強的捕捉能力。其次,兩套再分析數據的偏差可能由于數據同化時的地面資料不足或不全有關。中國西北地區站點相對于中國東部地區站點較為稀疏,主要集中在居住地區,而在氣候環境極端惡劣的地區分布更為稀疏(塔里木盆地中部)。數據同化過程采用的地面站點數據主要來自WMO 國際交換站點數據,所以能夠有效利用的站點數據更少。最后兩套再分析數據的偏差可能由于數據同化時不同的參數設置及數值格式,因為不同數值模式對于復雜地形的精度不盡相同。 對于近代的氣候模擬,區域氣候模式(如RegCM,WRF 等)一般采用再分析數據作為邊界條件進行計算。計算的結果普遍存在1~2 ℃冷偏差[17]。這些偏差一方面可能是由于數值模式的各個模塊對于中國復雜地形的適用性較差,更主要來源為再分析數據生成的初始邊界條件。為了提高精度,可以利用高分辨率的觀測數據,如國家氣候中心提供的0.5°×0.5°的中國平均氣溫[18]和降水[19],對再分析數據進行偏差校正。利用校正后的再分析數據,可以對氣象資料缺乏地區進行長時間序列的氣候分析。 通過對比天山山區7 站的再分析數據與實測數據,可以發現: (1)ERA-Interim 再分析數據氣溫和氣壓的精度整體比NCEP/NCAR 數據高,但在局部仍有差異。 (2)以氣溫偏差變化作為標準,可以將天山山區7 站按照氣候分區劃分為兩類。在中天山氣候區兩套再分析數據氣溫偏差呈現暖偏差,在天山南坡呈現冷偏差。ERA 氣溫值在中天山氣候區的平均偏差約為0.68 ℃,ERA 在天山南坡的平均偏差約為0.38℃,NCEP 在中天山氣候區的平均偏差約為3.31 ℃,NCEP 在天山南坡的平均偏差約為-0.62 ℃。 (3)結合氣溫變化,以高程和偏差變化為標準,將中天山山區大西溝和天山南坡吐爾尕特兩站劃分為高山帶類偏差,其余5 站劃分為中山帶類偏差。高山帶氣溫存在暖偏差,中山帶氣溫存在冷偏差。 (4)天山山區7 站氣溫和氣壓偏差存在明顯的季節性變化。在兩套再分析數據中,春、秋兩季氣溫的相關系數和偏差優于夏、冬兩季。在一年中,ERA數據氣壓在夏季的精度優于其他三季;NCEP 數據氣壓在夏冬兩季的精度優于春秋兩季的精度。 [1]胡汝驥.中國天山自然地理[M].北京:中國環境科學出版社,2004. [2]陳曦.中國干旱區自然地理[M].北京:科學出版社,2010. [3]Kistler R,Kalnay E,Collins W,et a1.The NCEP-NCAR 50 -year reanalysis:monthly means CD—ROM and documentation.BULLETIN AMERICAN METEOROLOGlCAL SOCIETY[J].2001,82(2)247-268. [4]Kalnay E,Kanamitsu M,Kistler R,,et al.The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project [J].Bulletin of the American Meterological Society,1996,(3):437-471. [5]鄧小花,翟盤茂,袁春紅.國外幾套再分析資料的對比與分析[J].氣象科技,2010,38(1):1-8. [6]施曉暉,徐祥德,謝立安.NCEP/NCAR 再分析風速、表面氣溫距平在中國區域氣候變化研究中的可信度分析[J].氣象學報,2006,64(6):709-722. [7]徐影,丁一匯,趙宗慈,等.美國NCEP/NCAR 近50年全球再分析資料在我國氣候變化研究中可信度的初步分析[J].應用氣象學報,2001,12(3):337-347. [8]趙天保,符淙斌.中國區域ERA-40、NCEP-2 再分析資料與觀測資料的初步比較與分析[J].氣候與環境研究,2006,11(1):14-32. [9]楊蓮梅,張慶云.新疆夏季降水年際變化與亞洲副熱帶西風急流[J].應用氣象學報,2008,19(2):171-179. [10]趙兵科,蔡承俠,楊蓮梅,等.新疆夏季變濕的大氣環流異常特征[J].冰川凍土,2006,28(3):434-442. [11]劉蕊,楊青.新疆大氣水汽通量及其凈收支的計算和分析[J].中國沙漠,2010,30(5):1221-1228. [12]史玉光.新疆區域面雨最及空中水汽時空分布規律研究[D].南京:南京信息工程大學,2008. [13]秦凱,王斌,郭廣猛,等.使用NCEP 數據分析新疆于田地震前異常增溫[J].吉林大學學報:地球科學版,2008,38(6):1075-1080. [14]戴新剛,李維京,馬柱國.近十幾年新疆水汽源地變化特征[J].自然科學進展,2006,16(12):1651-1656. [15]Kottek M,Grieser J,Beck C,et al.World Map of the Koppen -Geiger climate classification updated [J].Meteorologische Zeitsch rift,2006,15(3):259-263. [16]丘寶劍,盧其光.農業氣候區劃及其方法[M].北京:科學出版社,1987. [17]周建瑋,王詠青.區域氣候模式RegCM3 應用研究綜述[J].氣象科學,2007,27(6):702-708. [18]XU Ying,GAO Xuejie,SHEN Yan,et al.A daily temperature dataset over China and its application in validating a RCM simulation[J].Advances in Atmospheric Sciences,2009,26(4):763-772. [19]XIE Pingping,CHEN Mingyue,YANG Song,et al.A gauge-based analysis of daily precipitation over East Asia[J].2007,(7):607-624.

2 結果

3 結論與討論