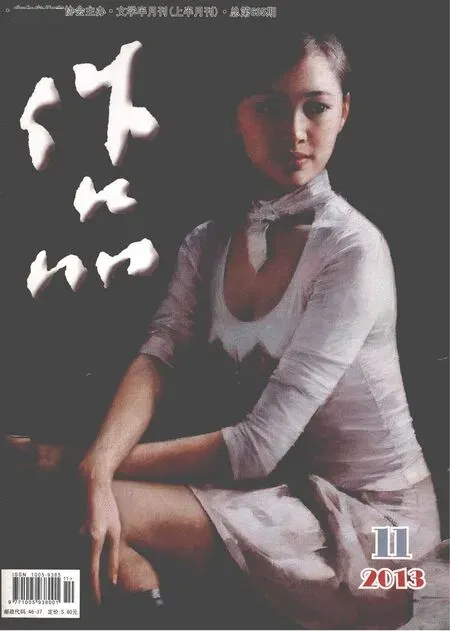

站著打瞌睡的女孩

◎萬瑪才旦

那時候,我還只是個小學五年級的學生。

那時候,我的作文總是被老師當作范文在課堂上念來念去。

那時候,我們村里還沒有一個大學生,我們村里的人總是說這個孩子將來肯定能考上大學,成為咱們村里的第一個大學生。

那時候,我的父母已經為我的將來驕傲了。

那時候,我自己也為自己的將來驕傲著。

那時候,我記得我寫的作文的第一句話總是“在英明領袖華主席的領導下,一舉粉碎了萬惡的‘四人幫’”,也不知道這句話是從報紙上學來的,還是從老師嘴里聽說的。

那時候,老師布置給我們的作文題目總是大同小異,也不用多想,就寫下開頭的那幾句話。

直到徹底粉碎“四人幫”之后,我成了一名初中生,我的作文的開頭的第一句話也完全地變了。我記得語文老師第一次布置的作文題目是“一件小事”。我記得那篇作文我寫得很感人。在班上念的時候,也感動了很多同學。下課后,老師問我你寫的這件小事是不是一件真實發生的事情,我說這不是真實發生的這是我編的。老師就有點失望,說以后寫作文不能胡編亂造,一定要寫自己的真情實感。

初一開始,我就迷上了看小說。初三畢業時,我的數理化一塌糊涂,基本上沒有一門及格。初中也差點沒能畢業。班主任老師說我們再怎么培養你,你也不可能成為一名大學生,勸我不要再念了。我聽了班主任的話,沒再繼續上學,就此停止了學業。這樣,我也就自然而然地沒能成為我們村里的第一個大學生。這令我們村里的很多人失望,更令我的父母很失望。

回到村里后,很多人找我替他們給遠方的親戚寫寫信、給上級某個部門寫寫報告什么的,因此也在村子里有了一些名聲。真正讓我在村里名聲大振的是,有一年公社干部來我們村里推廣改良羊,帶來了兩只新疆的種羊,放到我們村里那些母羊中間,幾個月之后產下了很多奇形怪狀的小羊羔。我把這件事繪聲繪色地寫成一篇報道寄到了省上的報社里,很快就被發表了,在寄來八毛三分錢的稿費的同時,還給我寄了一張證書,上面寫著“本報特約通訊員”的字樣,還赫然蓋著一個紅色的公章。沒過幾天,公社的秘書也來到我們村,說公社書記很器重我,沒想到咱們這兒也有這樣一個知識分子。村里人對我刮目相看了,說這個家伙將來肯定能成為一名國家干部,很多人家主動表示愿意把女兒嫁給我。我的父母又開始為我驕傲了。

但是我最終也沒能成為一名國家干部。

幾年后的一天,有人來找我。那時候公社已經不叫公社了,叫鄉;大隊也不叫大隊了,叫村。來找我的那個人是鄉上的秘書,就是原來公社的那個秘書。他是開著鄉上的那輛破吉普車來的。

秘書對我說:“有一件很重要的事要你做。”

我看著秘書說:“什么事?”

秘書說:“這件事一定要保密!”

我問:“到底是什么事啊?”

秘書嚴肅地說:“咱現在的書記你知道吧?”

我說:“我不知道。”

秘書用怪異的目光看著我說:“你這個人怎么連自己的父母官都不知道啊?”

我確實不知道,就說:“我真的不知道。”

他突然想起什么似地說:“就是以前咱們公社的書記,還夸過你是個人才呢!”

我就說:“噢,我知道了。還沒換嗎?”

秘書說:“咱們的書記工作能力那么強,怎么可能隨便換呢?”

我說:“我還沒見過書記呢?聽說很胖是嗎?”

秘書盯著我看了一會兒,說:“哎,你這人!胖是人家富態,你想想看要是一個瘦得像猴一樣的家伙當我們的書記,那不被人家恥笑死嗎?”

我有點煩他,就說:“到底是什么事吧?”

他很認真地說:“是這樣的——”

之后,他又猶豫了一下說:“還是先不說了,你到時就知道了,現在跟我走吧。”

我說:“你不說我就不走!”

秘書說:“就是咱們書記的事。”

我說:“書記的什么事?”

秘書說:“走吧,又不是帶你去上刑場。”

我問:“你這樣我不放心。”

秘書說:“你不用擔心,我們都安排好了。”

我還想問什么,秘書指著我的臉說:“這件事,只有你和我知道,不能讓第三個人知道,就是你的父母也不能知道。要是別人知道了這事,到時我會找你算賬!”

我說:“我連自己都不知道是什么事,怎么可能讓第三個人知道?”

秘書說:“總之,這件事你就不用過問太多,你就把它當成一個光榮而艱巨的任務完成就是了。現在跟我走。”

一聽到這話我就沒再多問什么。

秘書費了好大的勁才發著了那輛破北京吉普,他和吉普車都發出了老牛喘氣似的聲音。

那輛吉普車平常是書記的專車,所以看見我坐在了那輛吉普車的副駕駛的位置,我們村里的很多人很驚奇,甚至一個中年男人跑上來把頭伸進車窗問:“你是不是就要成為國家干部了?”

秘書顯出很看不起那個人的樣子,把他的頭推出去,說:“走開,走開,我們有重要的事!”

說著,秘書就發動吉普車往前開去了。

我聽見那個中年男人還在后面喊:“你要是成了國家干部千萬不能忘記我們啊!”

后來我聽說我被北京吉普拉走后,村里很多人去問我的父母我是不是成了國家干部了,父母說不知道,還惹得很多村民不高興了呢。

我被秘書直接拉到了縣上的一所學校門口。

我們下車后,秘書把我拉進了學校里面。

學校里面有一些人走來走去,秘書對著那些人笑,那些人也對著秘書笑。

我和秘書就坐在了一排教室旁邊的一棵樹下的陰涼里。

那天的天氣很熱,教室的窗戶都開著。

我問秘書為什么在這兒,他也不說。

秘書說他出去買兩瓶汽水回來,讓我在這兒等著,不要走開。

秘書走后,窗戶里飛出了一塊被揉成一團的紙。

那團紙正好掉在了我的前面不遠處。我看了看,沒理它。

秘書很快就回來了,一手拿著一瓶汽水。右手那瓶已經喝了一半了。

他把左手那瓶遞給我說:“喝吧,太涼快了!”

我接過汽水,一口喝掉了大半瓶。

秘書突然發現了我前面不遠處的那團紙,指著說:“這是哪來的?”

我說:“從對面的窗戶里飛出來的。”

秘書說:“那你怎么不早說啊?”

我說:“說什么?”

秘書說:“說從窗戶里飛出了這團紙啊!”

我固執地說:“為什么?”

秘書瞪了我一眼,就拿起地上的那團紙,扔掉手里的瓶子,拉起我說:“走。”

他把我拉進了一間老師的宿舍里。里面的辦公桌上堆著很多作業本。他把那些作業本推到一邊,讓我坐在椅子上,然后打開了那團紙。

我看見那張紙上歪歪扭扭地寫著四個字:“一件小事”。

我問:“這是什么?”

秘書說:“這是個作文的題目。”

我問:“給我看這個干什么?”

秘書說:“寫個作文。”

我說:“為什么?”

秘書說:“不要問為什么了,會寫嗎?”

我說:“當然會寫,念小學時就寫過。”

秘書說:“那就寫吧,寫個一千字就可以。”

我看著秘書,不太明白的樣子。

秘書說:“一個小時之后我來拿。”

說完把自己的手表放在我前面的桌子上出去了。

沒過一分鐘,他又開門把半個腦袋擠了進來,說:“好好寫,一定要寫好!”

我怕他煩我個沒完,就說:“好,這個好寫。”

他就把腦袋從門縫里給收走了。

我就開始寫,但我不知道為什么要寫這樣一個東西。

我腦子里除了小時候寫的那篇作文,什么也想不起來了。

我就按我記得的樣子,把蹦出來的那些字寫在了紙上。

半個小時就寫完了。我看時間還早,就開始數字。

我數了一遍是一千一百一十六字。我又數了一遍,還是一千一百一十六字。

我沒數第三遍。我又看了看表,還差十分鐘。

這時,秘書進來了,說:“快寫完了嗎?”

我說:“早就寫完了,等著你呢。”

秘書說:“沒想到你寫這么快,再看一遍。”

我說:“不用了,已經看過了。”

秘書說:“這次這個作文非同一般。”

他干脆說:“我只能寫到這個樣子了。”

他又問我:“多少字?”

我說:“一千一百一十六字。”

他說了聲“好”,就拿著稿子走了。

中午,秘書說帶我去外面的一個飯館吃飯。

我們坐在一張桌子旁邊,但他沒有點菜。

我說:“我們吃點什么吧,我有點餓了。”

他說:“再等一會兒。”

我就要了一個饅頭。他瞪了我一眼,沒說什么。

我快吃完那個饅頭時,來了一個女孩,大概十六、七歲的樣子。秘書見到她趕緊起來讓座。

女孩卻站著說:“咱們隨便吃點什么吧,我沒有多少時間了。”

秘書趕緊說:“好好。”

女孩仔細看了我一眼說了聲“你們點完出來,我在外面等”,就出去了。

秘書在點一些隨便吃的東西。我有點生氣,說:“怎么,不在飯館吃了嗎?”

秘書說:“中午隨便吃一點,晚上再請你。”

說完也不等我的回答,提著東西出去了。

女孩在一塊樹蔭下面等我們。

秘書走過去從包里拿出一些吃的讓女孩吃。

秘書也拿出一些吃的讓我吃。我沒吃,他就自己吃了起來。

女孩一邊吃一邊看著我說:“你怎么不吃?”

我說:“我吃過了。”

女孩說:“你吃了什么?”

我沒好氣地說:“我吃了個饅頭!”

女孩就瞪著秘書說:“你怎么就只讓他吃了個饅頭?”

秘書趕緊說:“本來是要一起吃飯館的,怕你時間不夠,就沒吃嘛。”

女孩說:“噢,原來是這樣啊,晚上咱們吃好吃的。”

我沒太理他們。

女孩吃了一點之后,對我說:“今天的作文是你寫的吧?”

我說:“是我寫的。”

女孩說:“寫得太感人了,我覺得這次我肯定能考上。”

我莫名其妙地看看女孩,又看看秘書。

秘書這才說:“她是咱們書記的女兒,今年考大學。”

我一臉茫然的樣子。

女孩看看我,又看著秘書說:“我還以為他知道呢!”

秘書說:“為了保密起見,我就沒跟他說明。沒事,他就是我們鄉上的。”

女孩這才看著我說:“你寫的那篇作文太好了,我抄著抄著都感動了。”

我驚訝地看著她沒有說話。

她繼續說:“我抄著抄著,還掉了淚,忍不住用袖口擦,監考老師看見了過來問我是怎么回事,我說我被自己寫的作文感動了。監考老師就笑著說那你寫的作文一定很好,趕緊擦干眼淚寫吧。”

說完,她就笑了。

我和秘書也看著她笑了。

她又看著我問:“你寫的那件事是真的嗎?”

我說:“我的小學老師也問過這個問題。”

她說:“你是怎么回答的?”

我說:“我說不是真的,是我瞎編的。”

她說:“哦,我還以為是真的呢,不過真的挺感人的。”

秘書也想說什么,她就說:“你們就聊一會兒吧,我要打個盹。”

說完就靠著后面的樹睡著了,還發出了輕微的鼾聲。

秘書看著我有點奇怪的樣子,就說:“咱們書記的女兒有個奇怪的習慣,中午到了這個點上就要打會兒盹,而且不用躺著,站著就可以。”

我用奇怪的眼神再次看了一眼女孩。

大概過了十分鐘,女孩就醒來了,說:“好了,我得去考試了,咱們晚上去飯館吃好的。”

那天下午,我有點急事回了村子,沒能和秘書、女孩一起吃上那頓飯館里的好飯。

回去之后,我寫的那篇叫《一件小事》的文章的內容總是在我的腦海里縈繞,我憑著記憶把那篇文章寫在一個作文本上,寄給了報社。

過了一個月,鄉上的秘書找我了。

他問我:“你是不是給報社投過一個稿子?”

我猶豫了一下說:“投過。”

秘書說:“昨天報社給鄉里打電話,讓我們去問問你,你寫的是真的事情還是假的事情?”

我說那是我編的,沒說是假的事情。

秘書說:“我知道了,你寫的是假的事情。”

秘書說:“報社也沒說你寫了什么。你寫了個什么?”

我說:“隨便寫了個東西。”

他沒再問什么。

他給我帶了一包煙,我打開點上一支說:“你什么時候請我去縣上的飯館吃頓好吃的啊?”

秘書笑了,說:“你這家伙,你還記著那事啊?”

我也笑著說:“我還記得那個中午我饑腸轆轆只吃了一個饅頭。”

秘書就笑,說:“到時一定補上,過段時間我一定開著鄉上的北京吉普接你。”

我看著他只是笑了笑,沒有說話。

他說:“怎么?你是不相信我說的話嗎?”

我說:“不是不是。”

他要走時,我從我家門口的雞窩里掏出幾個雞蛋給他帶上。

給他雞蛋時,我問他:“那個女孩后來考上了嗎?”

秘書說:“什么那個女孩,你應該說咱們書記的女兒。”

我就笑著把雞蛋塞到了他的兜里。

他說:“她考上了,現在在省城的一所大學上學呢。書記很高興,書記說一定要好好感謝你。”

我就說:“好事,好事,上大學是件好事啊。”

秘書說:“你寫東西這么厲害,你怎么就沒上大學?”

我說:“上大學對我來說可能就是下輩子的事了。”

秘書莫名其妙地笑著。

我也莫名其妙地笑了笑。

秘書又很認真地說:“那件事雖然已經過去了,不過還是得保密啊。那件事只有咱們三個人知道,咱們得把這件事爛在肚子里。”

我點點頭表示贊同。

一個月后,我收到了報社寄來的報紙。我在上面的文藝版找到了我寄出的那篇稿子。我看見在標題“一件小事”后面的括弧寫著“小說”兩個字,右下角還有我的名字。我突然覺得變成鉛字的這些密密麻麻的東西不是我寫的,而是別人寫的。

沒過兩天,很多人都知道了這件事。秘書也開著北京吉普接我了。

他一見我就說:“恭喜你的小說發表了,書記也很高興,特意讓我過來祝賀你,還讓我帶你去縣上的飯館好好吃一頓。”

我問:“我那個真的算小說嗎?”

他說:“上次我來問你寫的是真的事情還是假的事情,你說你寫的是假的事情之后,我就知道你寫的是小說了。”

我說:“我沒說我寫的是假的事情,我說是我瞎編的。”

他說:“都是一個意思,小說就是瞎編的,寫的就是瞎編的事情。”

我若有所思地“噢”了一聲。

秘書也若有所思地說:“這個小說的題目怎么覺得那么熟啊?”

我說:“是嗎?”

秘書說:“是啊。”

我說:“你想不起來嗎?”

秘書說:“實在想不起來。”

我說:“魯迅也有一篇叫‘一件小事’的小說,你可能是說那個吧?”

秘書馬上恍然大悟地說:“噢,就是那個,我還背過那個小說呢!不過已經不記得說什么了。”

我笑著說:“那里面就寫了一件小事。”

村里的很多人也知道了這件事,又看著鄉上的秘書開著北京吉普來接我,就更加好奇了。上次那個中年人把腦袋塞進車窗里說:“這次你是不是真的成了國家干部了?”

我笑著說:“我沒有成國家干部,我有個文章發表在了省上的報紙上了。”

那個中年人說:“發表?什么是發表?”

我說:“就是說省上的報紙上有我寫的一篇文章。”

那個中年人更加興奮地說:“那比當國家干部更厲害了,他們給了你多少錢?”

我隨口說:“十塊錢。”

中年人說:“我不相信。”

我說:“就是十塊錢,我沒騙你。”

中年人說:“那太少了,太少了,應該多給點!”

秘書把中年人的腦袋推出了窗外。

這次,秘書真的把我拉到縣上的一家飯館里吃了一頓好飯。

一個月后,我真的也就只收到十塊錢的稿費。

又過了一個月,鄉上書記的女兒來我們村里找我了。

我有點受寵若驚的樣子,看見她就脫口而出道:“站著打瞌睡的女孩!”

她有點生氣的樣子,說:“你稱呼我的名字聽著怎么那么別扭啊!”

我說:“那你叫什么名字?我還不知道你叫什么名字呢。”

她喊道:“怎么,你連我叫什么名字都不知道?上次沒告訴你嗎?”

我說:“我真的不知道你叫什么名字,上次沒告訴我。”

她的語氣平靜下來,說:“哦,對不起,我還以為你知道呢。我的名字叫卓瑪。”

這次,我的語氣倒變得有點驚訝了,說:“什么,你也叫卓瑪?”

她說:“怎么了?你是不是有個叫卓瑪的女朋友啊?”

我說:“沒有,沒有,我沒有女朋友,我的阿媽的名字也叫卓瑪。”

她笑了。

我說:“你怎么來找我了?”

她說:“怎么,我不能來嗎?”

我說:“不是。”

她盯著我看了一會兒說:“我在報紙上看到‘一件小事’了。”

我說:“慚愧,慚愧。”

她笑著說:“那應該是我寫的,怎么就成了你寫的了?”

我有點不自在,說:“我不該把那篇文章寄給報社的,我也沒想到報社會登那個。”

她還是笑著說:“我開玩笑的,那就是你寫的,我當時就覺得寫得挺好的,那次我的作文肯定得了高分。”

我說:“你考上大學我很高興。”

她說:“你有時間嗎?我請你去縣上的飯館吃好吃的。”

我說:“秘書上次已經請我吃過好吃的了。”

她說:“那是他請你,這次我請。”

我說:“那我請你吧,用報社寄給我的錢,這樣我心里也好受些。”

她說:“報社給了你多少錢?”

我說:“十塊錢。”

她說:“這么少?我以為發表文章可以拿到很多錢呢!”

我說:“沒有,就十塊錢。不過夠咱倆吃一頓簡單的飯。”

她說:“那好吧,為了不讓你以后在心里長期地感到愧疚,這次就讓你請吧,咱們吃個簡單的就行。”

臨走前,我從我家雞窩里掏出幾個雞蛋讓她帶上。

她把雞蛋拿在手上,打了個哈欠說:“我的瞌睡來了,我得站著打個盹,就十分鐘。”

我趕緊說:“好好,那你先把雞蛋給我吧。”

她把雞蛋給了我,然后靠著一棵樹打起了盹,發出了輕微的鼾聲。

大概一年多之后,我又見到了她。

那年夏天,我參加了省上報社辦的一個特約通訊員培訓班。

一天中午,她來看我了。我也搞不清她怎么知道了我在這兒,我沒問。

她的樣子有點變了,一種說不出來的感覺。

她有點羞澀地看著我說:“我請你去吃飯吧。”

我說:“你現在還是個學生,我請你。”

她說:“沒事,一頓飯我請得起。”

我也就沒說什么。

我說:“你還有站著打瞌睡的習慣嗎?”

她笑了,說:“有啊,怎么會沒有呢?我從小時候起就有這個習慣了。每次在課堂上看閑書被老師逮著,罰我站著,我就趁機睜著眼睛打瞌睡呢。”

我笑了,說:“你這個站著打瞌睡的女孩!”

她說:“我記得你上次這樣稱呼我時感覺怪怪的,這次就好多了,感覺還挺親切的,說實話,還沒有人這樣稱呼過我呢。”

我有點不好意思地笑。

她說:“你怎么樣?有女朋友了嗎?”

我搖搖頭,說:“還沒有。”

她就說:“你怎么還不找個女朋友啊?我已經有個男朋友了。”

我說:“那挺不錯的。”

她說:“是挺不錯,那個男孩挺喜歡我,我也挺喜歡他的。”

我說:“那就好啊。”

她說:“不過,我心里也挺煩的。”

我說:“怎么了?”

她說:“你還記得我阿爸的那個秘書吧?”

我說:“記得,當然記得。他怎么了?”

她說:“他一直在追我,每周都給我寫一次情書呢。”

我說:“那你怎么辦啊?”

她說:“我知道他從我上高中時就喜歡我,可我一點也不喜歡他。”

我說:“其實他也不錯的,上次還請我去縣上吃了一頓好吃的。”

她就笑了,說:“你這人!”

我說:“我怎么了?”

她說:“人家請你吃了一次飯,就那樣替人家說好話!再說那還是因為我才請的你呢!”

我說:“我不是那個意思。我覺得他人還是可以的。”

她說:“哎,算了,跟你說你也不懂。”

我就沒說什么。

她嘆了一口氣說:“我的瞌睡來了,出門前我得打個盹。”

我說:“那你就在床上躺一會兒吧。”

她說:“不用,我站著瞇一下就可以了。”

再次見到她是在兩年以后,在她的婚禮上。她的新郎是鄉上的那個秘書。他們給我發了請柬。開始我猶豫了一下,最后還是去了。

婚禮上有很多人。很多人我都不認識。那時候,她已從大學畢業,分到了我們縣上的一個單位里。那個秘書還是我們鄉上的秘書。

他們敬了一圈酒之后,就到了我跟前。

秘書摟著她的腰對我說:“來,我們兩口子敬你一杯酒!”

我喝了酒,說了些“吉祥如意、早生貴子”之類的祝福的話。

她一直看著我,最后才說:“謝謝你能來!”

我笑著說:“你這個站著打瞌睡的女孩結婚我當然要來了。”

她就笑了,說:“從現在開始我就不是什么站著打瞌睡的女孩了,從現在開始我是站著打瞌睡的女人了。”

我說:“這有什么區別嗎?”

她說:“這個區別就大了,你還沒有結婚,你就不知道這個區別了。”

我說:“是嗎?”

她說:“你也該找個女人結婚了。”

我說:“再說吧。”

她又說:“我看了你寫的那些小說了。”

我說:“哎,那些都是瞎編的。”

她說:“編的挺好的,我喜歡看。”

我說:“今天你跟平時不一樣。”

她沒有說話,只是看著我。

他的新郎秘書在應酬著旁邊的客人。

這時,主持人把他倆給拉走了。

她走了幾步之后,回頭看了我一眼。

我不知那是一種什么樣的眼神,但是我一下子就記住了那眼神,再也忘不掉。

主持人讓他倆給客人們介紹認識和戀愛的經過。

秘書很興奮地介紹著,我聽著聽著覺得秘書的講述中有百分之七十是瞎編的,就像我寫的那些所謂的小說一樣。

我站在一個角落里,遠遠地看著在新郎旁邊的她。她臉上堆著一點裝出來的笑,很虛弱的樣子。

后來,我看見她把頭靠在了新郎的肩膀上,臉上掛著笑,看上去很甜蜜、很幸福的樣子。

我一下子反應過來那是她在站著打盹。

再見到她時,她已經是一個孩子的媽媽了。

那次,我去縣上辦點事情,就在縣城的那個十字路口見到了她。

她一見到我就站住了,她懷里的孩子就“哇哇”地哭了起來。

我走過去,看了看她的孩子。

孩子很漂亮,不到一歲的樣子。

她不太理睬孩子在哭,只是看著我。

我問:“是男孩還是女孩?”

她說:“是個女孩。”

我說:“長得挺像你的。”

這時,她笑了笑,笑得有點勉強,說:“是嗎?”

我不知該說什么,就說:“是啊。”

她看了一眼孩子又不說話了。

我有點尷尬,說:“他呢?”

她說:“你不知道他當了你們鄉上的鄉長了嗎?”

我說:“我不知道。”

她說:“你有什么事可以去找他。”

我說:“沒有什么事。”

她就轉移了話題,說:“我請你吃個飯吧。”

我猶豫了一下說:“好吧。”

我們就去了一個很安靜的飯館。

她點了很多菜,我說咱們吃得了這么多嗎?她說隨便吃吧。

我吃了一點,她一點也不吃。

我說:“孩子有奶吃嗎?”

她笑了,奇怪地望著我說:“沒想到你還懂這個?”

我說:“生下我后,我媽就沒奶了,我爸只好買了一頭奶牛。我是喝著牛奶長大的。”

她說:“挺好的。”

她毫無顧忌地把奶子露出來,給孩子喂奶。

我看了一會兒她的臉說:“你怎么了?我覺得你跟以前不一樣了,你不開心嗎?”

她說:“你看我像開心的樣子嗎?”

我就沒說什么。

過了一會兒,她說:“我不喜歡他,跟他在一起我開心不起來。”

我說:“那你怎么還跟他結婚?”

她說:“他是逼我跟他結婚的。”

我很奇怪,就問:“他怎么逼你了?”

她說:“就因為你寫的那個叫‘一件小事’的作文。”

我不明白,繼續問:“什么?”

她說:“你寫的那篇作文的草稿一直在他手里,我上大學時他就威脅我要是不做他的女朋友就要把那件事情捅出去。后來——”

我一下子明白了,說:“沒想到他會這樣。”

她說:“哎,不說了,這些都是命。”

小孩又哭了起來。

她把一個橡皮奶嘴塞進了孩子的嘴里,停止了哭。

她看著孩子的臉,眼睛里露出了慈愛的光。

孩子慢慢就安靜了,睡著了。

她把孩子放在一邊看著我的臉。

我不知道她在想什么。

她看著我的樣子讓我有點不自然,就問她:“你還像以前一樣站著打瞌睡嗎?”

她收回目光,嘆了口氣說:“自從結婚之后,我就沒有這個習慣了。有時候累了,想站著打會兒盹,卻怎么也睡不著了。”

我說:“也挺好,這個習慣不好。”

她笑了笑站起來說:“我得去看我爸爸了。”

我說:“你爸爸怎么了?”

她說:“我爸病了,在住院。”

我說:“那他還是我們那個鄉上的書記嗎?”

她說:“你這人真是孤陋寡聞!他早就不是了,他退了都兩三年了。”

我說:“如果可以的話,我也去看看他吧。”

她看了看我說:“走吧。”

我在醫院看到了她的父親。

他的父親已經瘦得皮包骨頭了。我有點意外地說:“我聽說您不是很胖嗎?怎么這么瘦啊?”

她的父親的臉上露出一絲慘淡的笑說:“哎,就這樣,一下子就瘦成這樣了。”

他說他早就聽說過我,他還感謝我幫他女兒寫了那篇作文。

我說:“我當初不應該寫那篇作文。”

他說:“我當初也不應該做那樣的事,可是為了這獨生女我還是做出了那樣的事。”

我設法安慰了他幾句。但是從他的表情可以看出,那樣的安慰已經對他沒有絲毫的作用了。

半年之后,她的父親去世了。她沒有告訴我,我是從別人口里聽說的。我專門去看望了她。

我去時已經辦完了葬禮,家里沒有多少人。

小孩在她的懷里笑著,看上去長大了一點點。

我沒見到他的丈夫,就問:“他呢?”

她說:“辦完葬禮他就走了,他說他的工作很忙。”

我沒再說什么。

她說:“我想跟他離,但是他不肯。”

我說:“孩子都這么大了,能過就過吧。”

她說:“這樣過還不如死了。”

我想了想說:“那就離吧,有什么離不了的。”

她說:“他還是拿那篇作文威脅我。”

我說:“對不起,我害了你。”

她笑了,說:“要不是那篇作文,我怎么可能認識你呢!”

我沒有說話,看著他。

她也看著我說:“謝謝你來看我。”

我說:“你不要這樣說,我們認識這么多年了。”

她看上去憔悴了很多。

我看著她就像在看著另一個人。

過年時,我在縣城遇見了她的男人。

他看上去也很滄桑。

他見到我還是很高興的樣子,說:“今天有時間嗎?我請你去這里最好的飯館吃頓好吃的。”

我也笑了,說:“都多少年了,你還記著那些事。”

他說:“當然記得。”

我們就去了一家高級的餐廳。

他點了很多很貴的菜,但是我不想吃那些。

我們把菜擺在桌子上,慢慢地讓它變涼。

他喝了幾口,臉就紅了。

開始我沒喝,只是看著他喝。

后來,在他的鼓動下,我也開始喝了起來。

喝完了一瓶之后,他說:“聽說她父親去世后你去看她了?”

我看著他說:“是,我去了,你不在。她說你工作忙,去了鄉上。”

他說:“沒錯。我是在鄉上。”

我說:“那個時候,你應該留下來陪她。”

他說:“她說不用我陪她。”

說著他就哭了起來。

我安慰了他幾句,他哭得更厲害了。

他邊哭邊說:“我很喜歡她,從他上高中開始我就很喜歡她。”

說著,他抱住了我。

我不知道該怎么說,也不知道該怎么辦。

他抱緊我說:“我是真心喜歡她,你知道嗎?”

我說:“我知道。”

他說:“那她怎么就不知道?”

我說:“我不知道。”

他說:“你喜歡她嗎?”

我說:“你說什么呢?”

他說:“她喜歡你,我知道。”

我說:“你醉了。”

他說:“干脆你娶她吧。”

我覺得我的臉都紅了,往自己嘴里灌了幾口酒就跑出去了。

一個月后,我去鄉上找他。

鄉上的秘書看著我的樣子,在門口攔住了我。

我說:“我找你們的鄉長。”

秘書說:“他現在在開會。”

我說:“我不管,我現在就要見他!”

秘書還是攔我,我就一把推開他,沖了進去。

里面確實在開會。我顧不上那么多,直接走到他面前說:“你把那篇作文還給我!”

他馬上就明白我在說什么了,但卻說:“我不明白你在說什么,我現在在開會,開完會我們再聊。”

我撕住他的領口說:“你現在就給我,你不給我今天就和你沒個完。”

那些來開會的人看著我們倆,看得他的臉都紅了,紅到了脖子根里。

他生氣了,也撕住我的領口想推開我。

我一拳就把他打翻在了地上。

鄉里派出所的民警沖進來把我給帶走了。

我被拘留了三天就放出來了。

我出來那天,他在門口等我。

他看著我說:“你確實觸犯了法律,我也沒辦法幫你。”

我看著他沒說話。

他說:“你不要記恨我,咱倆去喝酒吧。”

我倆又去喝酒了。

我倆喝了很多,吃了很多,也吐了很多。

那天晚上我睡在了他的宿舍里,早晨醒來才知道。

我頭疼欲裂,根本爬不起來。

他很早就起來熬了一鍋羊肉湯在等我。

他看著我說:“快起來喝個羊肉湯吧,喝了羊肉湯頭就不痛了,就舒服了。”

我喝了一碗羊肉湯,果然舒服多了。

我離開時,他拿出了一張皺巴巴的紙,說:“拿去吧,你的作文。”

我將那張紙拿在手上仔細地看,幾乎認不出上面就是自己寫的字。

他說:“錯不了,就是它。”

我說:“我真的可以把它拿走嗎?”

他說:“可以,你拿走吧。”

我有點意外地看著他。

他說:“你一定以為我是個卑鄙的、無恥的人。”

我趕緊說:“不是不是。”

他說:“其實,你手里這張紙就是我對她的愛情的證物。”

我說:“愛情這個東西真復雜!”

他說:“你沒有經歷過愛情你就不懂。其實,她即便沒有成為我的妻子,我也不會拿這個東西去害她的。我心里對她那么好,我怎么可能去害她呢!”

那張紙在我的口袋里呆了一個月。

一個月里,我一直在想他給我說的那些話。

這一個月里,我經常自言自語地說:“愛情這東西真是很復雜!”

一個月之后,我去了縣城,找到她,當著她的面準備用打火機燒了它。

她擋住了我,說:“讓我再看一遍吧。”

我就讓她看。

她很仔細地看了一遍之后說:“我可以留著它嗎?”

我說:“這個東西不好,還是讓我燒了它吧。”

她沒有說話。

我打著打火機,燃著了那張油膩的、皺巴巴的紙。

那張紙在燃燒時冒出了一縷很奇怪的煙霧。

她看著那煙霧的眼神很迷離。

一年以后,她和他離婚了。

再過了一年,我和她結婚了。

她經常靠在我的肩膀上說:“我要像以前一樣打個盹。”

我就直直地站著,讓她靠在我的肩膀上。

她靠在我的肩膀上,就像是真的睡著了一樣。但是過了十分鐘之后,她說:“我再也不能像以前一樣站著瞌睡了。”

我說慢慢會好起來的。

她就看著我笑,看上去很開心的樣子。

她的女兒已經六歲了,叫我爸爸。我從心里覺得幸福,就像自己有一個女兒。

過了十年,她死了。她女兒很悲傷,我也很悲傷。

她死后,我經常想起我們在一起的日子。我能想到的都是些幸福的事情。

甚至,她臨死的時候的樣子也讓我覺得很幸福。

她死的時候臉上的表情很安詳。她抓住我的手說:“將來一定要讓女兒讀大學。”

我點點頭。

她又說:“你一定要教她好好寫作文。”

我又點點頭,微笑。

她像是記起了一些往事似的很甜蜜地微笑。

我看著她笑,眼眶里的眼淚卻不停地打轉,只是沒有讓它掉下來。

她說:“你就讓它掉下來吧,這樣我就能記住你對我的好了。”

眼淚最后掉到了她的額頭上。

一年以后,女兒十七歲了,很漂亮,像她的媽媽。

那年夏天,我帶她去考大學。每次考試,我都在教室外面等她。

那天上午考完語文,女兒跑出來了。從她的樣子我看不出她考得好還是不好。

我就問她:“考得怎樣?作文題目是什么?”

女兒說:“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂。”

我說:“寫好了嗎?”

女兒說:“我說不準有沒有寫好。”

我說:“這個題目應該是好寫的。”

女兒說:“這么大的題目,太累了。”

我就沒說什么。

我給她零食吃,我給她飲料喝。

她好像一點胃口也沒有。

我不知所措地看著她。

她說:“你就讓我靠著你的肩膀站著打個盹吧,就十分鐘。”