基于GIS技術的公路選線方法探討

錢 晨

(新疆生產建設兵團勘測規劃設計研究院,新疆 烏魯木齊 830002)

0 引言

公路的選線過程是一個涉及多影響因素、多目標的綜合優化過程。選線設計手段不斷發展進步,從傳統的純手工設計發展到基于AutoCAD平臺的線路軟件設計。近年來,越來越多的專家學者將GIS引進到選線設計領域中來,利用GIS強大的決策功能,空間分析功能,輔助線路設計。GIS公路選線方法備受重視,因此對GIS公路選線方法的研究顯得尤為重要。

遙感是對遙遠目標的感知,遙感技術指的是利用航天、航空飛行器,借助多彩紅外、光譜等電磁波對地球地表的掃描和觀測,從而得到能夠反映地表特征的影像圖。在勘察設計中會出現多個路線方案選擇,路線方案選擇的是否恰當,直接影響項目的道路功效是否完善及投資的大小。傳統評價的方法有兩種:一是專家會議法,這種方法由專家利用其經驗進行分析,不能客觀進行評價;另一種是層次分析法(Analytical Hierarchy Process,簡稱AHP),該方法最大的不足是判斷矩陣由決策和專家主觀判定。為解決這一問題,必須采用一種科學的方法,對各種路線方案做出科學評價,從而選出最優設計方案。

1 公路線路選線原則

1.1 景觀協調考慮。要結合沿線地貌、地質、植被條件,路線布設順勢而為,線形走向盡可能與河流、山川勢相吻合,盡量接近自然,達到再造景觀與自然景觀的和諧統一。

1.2 貫徹“舒適、安全、環保、和諧”的設計理念,堅持“不破壞就是最大的保護”的原則。

1.3 運行車速檢驗。根據地形、地質條件,合理運用工程技術標準,采用適宜技術指標,確保整體結構的連續、均衡。

1.4 線形指標掌握。根據地形、地質條件,在充分保證行車安全,少占農田、環境保護的前提下,不片面追求高指標,以保持線形連續、行駛順暢、環境優美、景觀協調。

2 GIS公路選線方法

地理信息系統(Geographic Information system,簡稱GIS)是地理學、計算機科學、地圖學和測量學等學科的交叉,它是以地理空間數據庫為基礎,采用地理模型分析方法適時提供多種空間的和動態的地理信息,為地理研究和地理決策服務的計算機技術系統。

2.1 GIS的數據特點

在計算機中,GIS是用數字語言來描述地理實體的。在GIS中的數據可以分為兩種類型:空間特征數據和屬性特征數據。空間特征數據表示空間實體的位置或現在所處的地理位置以及拓撲關系和幾何特征。而表示和地理對象的空間位置無關的信息,稱為屬性特征數據,以數字符號等來表示。

2.2 GIS的主要功能

GIS的主要功能主要包括以下方面:

a)制圖功能 GIS的綜合制圖功能包括專題圖制作,在地圖上顯示出地理要素;

b)數據的操作與處理功能 地理信息系統屬于空間型數據庫管理系統,但它同樣具備一般數據庫管理系統所具備的數據處理功能;

c)空間疊置分析 空間疊加就是將兩個或多個圖層以相同的空間位置重疊在一起,經過圖形和屬性運算,產生新的空間區域的過程;

d)緩沖區分析 緩沖區是以某類圖形元素為基點拓展一定的寬度而形成新區域;

e)網絡分析 對地理網絡進行模型化和地理分析,是地理信息系統中網絡分析的重要功能。

2.3 公路線路設計任務

線路設計的首要任務是依據線路使用性質和任務,按既定線路方案和技術標準,并結合實際的地質、地形條件,確定線路平面位置,這個過程被稱為平面選線。線路的大致走向確定后,綜合考慮選擇合適的線路橫、縱、平設計,并對線路的參數進行進一步設計,并優化調整局部段。

2.4 基于GIS的公路選線方法

GIS不僅是一個圖庫管理系統,而且它還具有空間分析的功能,包括數字地形模型分析、影像分析、地理變量多元分析等。GIS系統空間分析方法適用于處理公路線路、鐵路設計等所需地形、水文、地物等各方面數據。

2.4.1 勘測設計數據采集

選線設計是建立在勘測數據的基礎之上,公路勘測信息數據具有數據量大、種類繁多的特點。通過GIS可以實現對野外勘測獲取數據進行相應數據錄入、數據編輯、質量控制、數據管理和檢索統計等操作。

2.4.2 平面、縱斷面圖形交互設計

圖形交互設計功能主要滿足縱斷面、線路平面的輔助設計需求。根據線路平面交互設計需求,設計人員可以根據需要完成移動增加或刪除曲線交點、交點位置、改變曲線半徑等功能。基于GIS的縱斷面、平面交互設計過程中,對控制線路走向的重點設施或特殊地質、不良地質必須繞避的控制點,系統發出警告信息會提示設計人員;信息數據庫會將設計的成果數據自動進行保存,生成接口數據,供相關專業使用。

3 應用遙感技術動態設計

公路選線動態設計具體分3個部分:管理部分、現狀分析和對下階段的預測分析、調整。

3.1 管理部分

這部分是動態設計的核心,因為只有將數據分析結果盡快的傳送給決策者,決策者才能準確地判定,給出合理選線方案。

3.2 現狀分析和對下階段的預測

利用遙感圖像結果,根據設計原則,判斷公路線路選擇的可行性,并預測其工程造價、安全性、政策性以及可持續發展等。具體實施的步驟如下:首先分析彩紅外航空照和片衛星影像數據,然后對遙感圖像進行恢復處理。

3.3 調整設計方案

根據遙感圖像調整得到的設計方案,綜合分析是否達到要求,并以此為依據進行優化調整。這一環節是動態設計過程中的重要環節,這樣往復循環,最終給出最優公路選線的設計方案。

4 DEA改進模型在公路選線綜合評價中的應用

4.1 DEA方法的基本思想

DEA(Data Envelopment Analysis,數據包絡分析)是一種直接利用輸入和輸出數據,建立非參數的模型,從而進行經濟分析和綜合評價研究的一種方法。DEA方法是使用數學規劃模型評價具有多個輸入和多個輸出的部門或單位間的相對有效性。它利用最優化概念確定指標的權重,對于不同評價方案,權重的分配不盡相同;此外,對于輸入和輸出指標之間的復雜聯系,可以沒有確定的表達式,不僅簡化了問題,而且使評價結果變得客觀公正。

4.2 評價實例

4.2.1 確定原則

根據《公路工程技術標準》(JT GB01—2003)。

4.2.2 輸入指標

A1為路線建設成本定量指標;A2為施工方案的定性指標,該項指標包括技術規范和施工方法等。

4.2.3 輸出指標

B1為路線項目20年的經濟效益,B2為路線環境影響,B3為路線所在地的社會經濟效益,B4為路線自身風險(見表1)。

表1 不同方案比較研究

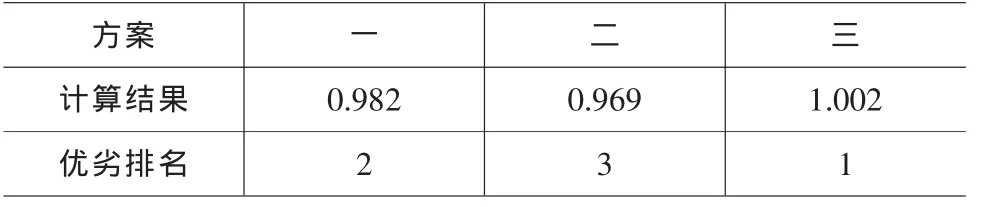

對于上述方案,分別建立基于虛擬決策單元的DEA模型并計算,可以得到各方案的評價效率值(見表2)。

表2 不同路線方案的計算對比

5 結語

綜合了GIS、遙感動態設計方法的公路選線理念,結合改進DEA模型在公路選線中進行綜合評價,為實現智能選線自動化提供了可能。信息的處理、空間數據挖掘、數據庫的建立,為選線中全面的考慮各方面因素提供了基礎。用于路線方案評選的方法還有價值工程綜合評價法、多層次分析法等,可以進行綜合應用,以達到最優的設計效果。但是由于道路選線是非常復雜的綜合性問題,需要考慮的因素很多,需要進一步研究建立更加合理統一的數學模型來求解,保證路線方案多個目標協調統一。

[1]侯建軍.應用遙感技術動態設計公路選線[J].工業科技,2011,(3):35-36.

[2]劉勁松,趙力.基于GIS公路選線方法探討[J].科技信息,2011,(1):335.

[3]陳重光,賀國.DEA改進模型在公路選線綜合評價中的應用[J].交通科技濟,2011,(3):102-103.

[4]Winston,W.L.運籌學概率模型應用范例與解法[M].4版.李乃文,譯.北京:清華大學出版社,2006.