多源交通信息融合技術在重慶市智能交通誘導系統中的應用研究

宋 鴻,陳 寧,彭建國,蔣 程,劉玉印

(重慶市公安局交通管理局,重慶 400054)

0 引言

重慶市是典型的山地城市,主城區被三山兩江所分割,地形復雜,城市的發展呈現出沿江放射性組團分布的格式格局,大部分組團之間依靠橋梁和隧道鏈接。在直轄之前,由于歷史原因,重慶市道路交通基礎設施建設比較滯后,主干道路少且路網結構不完善,通達性不強,交通瓶頸較多。在1997年重慶直轄之后,隨著國家西部大開發戰略的推進,胡錦濤總書記“314”總體部署的落實以及成渝綜合配套改革試驗區的設立,重慶市的經濟迎來了新一輪的發展高峰期,而城市道路交通設施建設滯后對經濟發展的影響逐漸顯現出來,為此,重慶市委、市政府適時地在“十五”和“十一五”期間加大了對重慶市道路交通基礎設施建設的資金投入。

由于重慶市獨特的地理條件,修路、建橋不僅難度大、建設周期長,而且建設費用遠高于其它城市。因此,加強交通管理硬件設施建設,提高交通管理的現代化水平,進而提高交通基礎設施的利用率,緩解交通供需矛盾,成為重慶市解決交通問題的首要選擇。由于重慶市地理環境復雜,道路交通呈現立體交通態勢,在智能交通誘導系統的建設過程中,需因地制宜,采用多種交通信息采集方式。為了有效利用目前已建成的多種道路交通信息采集設備,重慶市科委與重慶市交通管理局共同攜手實施了“重慶主城區交通誘導示范工程”項目,將多源交通信息數據融合技術作為項目研究的重點。

1 研究背景

目前,重慶市已經建成的交通信息采集方式包括:感應線圈監測、微波測速、地磁監測、浮動車運營GPS監測、電子警察卡口、RFID監測、視頻監控等。由于交通信息采集方式多樣,形成的信息數據格式和設備數據接口標準不盡相同,多源交通信息數據在具體應用過程中遇到了多方面的困擾。在此背景下,重慶市科委和重慶市公安局交通管理局共同確定了重大科技攻關項目“重慶主城區交通誘導示范工程”,針對重慶市主城區的主干復雜路網,以多源道路交通信息數據融合技術為研究對象,確定在渝中區和江北區范圍內,建設長度為26km的主干道智能交通誘導示范線路,通過對重慶市已建成的多源交通信息數據進行融合,實現對目標路段的交通狀態參數的實時獲取,采用多源數據融合算法和基于知識庫的道路交通狀態判別算法,完成對道路交通狀態的科學判斷,并利用布置于路段VMS交通誘導情報板和LED誘導屏進行實時的發布,通過對道路上交通出行者的誘導,促進交通流在路網中的均衡分布。

2 多源數據融合及道路狀態判別技術

2.1 多源交通信息數據融合處理流程

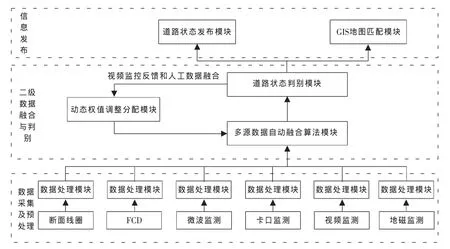

多源交通信息數據融合處理流程如圖1所示。

圖1 多源數據融合處理流程圖

從圖1可以看出,交通誘導系統采用傳統的信息采集及處理、數據融合及判別和信息發布三部分,通過線圈、微波、電子標簽、地磁檢測以及視頻等采集設備采集車流量等相關信息;信息處理部分由指揮中心交通誘導控制系統完成;信息發布部分的主要信息發布載體為LED誘導屏和VMS復合誘導屏。

2.1.1 數據采集及預處理

收集到準確、及時、高質量的路網實時交通數據是有效實施城市交通誘導,提供高品質出行者信息服務的前提條件和關鍵。

數據采集子系統主要包含動態交通信息采集建設、靜態交通信息采集建設、信息處理與傳輸軟、硬件環境建設三項主要功能。通過動態數據采集接口層與各子系統建立連接并進行數據采集,采集到的數據按照事先制定好的標準數據格式統一存儲,海量數據存儲采用數據倉庫形式。主要完成對多源數據的預處理功能,包括對速度異常數據、超出地圖匹范圍數據、狀態異常設備的上傳數據等的分析和剔除處理。

2.1.2 二級數據融合與判別

核心模型和算法是該項目的核心內容,通過核心模型與算法,對信息進行處理分析,生成高效的交通誘導預案與道路信息,同時根據視頻監控和人工反饋信息,實現對部分路段的道路交通狀態的二次數據融合。該部分主要由兩部分組成,即“交通擁堵等級評判算法”和“交通事件識別算法”。

“交通擁堵等級評判算法”就是根據當前的交通流特征信息,結合交通知識將交通擁擠程度進行等級劃分,以量的形式告訴人們目前的交通擁擠情況。交通擁擠程度是一個模糊的概念,形容一個交通狀態是否擁擠并沒有很確切的數據,因此通常采用模糊推理的方式來評判交通擁堵狀態。模糊推理法原理是根據交通流量、占有率和交通擁擠狀態之間的關系組成模糊規則矩陣,然后利用交通流量、占有率的實測數據作為輸入,通過一系列的模糊運算推斷出交通擁堵狀態。

“交通事件識別算法”就是利用交通事件發生時的特征和采集到的交通流參數,如車道占有率、平均速度、流量等交通參數,通過一定的檢測規則和算法,推斷出是否發生交通事件的過程。

2.1.3 信息發布

完成對道路交通狀態數據的發布功能,發布途徑主要有GIS地圖的發布路段渲染、VMS屏的道路狀態發布等。

2.2 二級數據融合模型

二級數據融合模型是根據系統在實際的實施中,自動融合不能夠滿足有效反映部分路段的交通狀態,即某些特殊路段的交通狀態通過檢測器獲取的數據不能有效反映,需要人工輔助來彌補其不足。

2.2.1 第一級——多源數據的自動融合

自動融合模型是通過在系統中的算法和數據處理程序,完成對斷面線圈數據(流量、速度、車道占有率)、微波數據(流量、速度、車道占有率)、RFID數據(行程速度、行程時間)、地磁(流量、速度、占有率等)、卡口(流量、占有率等)、浮動車數據(流量、速度、占有率等)等的初步分析和道路狀態的數據融合判定,并由誘導系統的VMS發布程序完成道路交通狀態的發布功能。

2.2.2 第二級——自動融合和人工管控互補性融合

自動融合在某些特定路段有一定的局限性,不能夠很好的反映路段由于地理位置、道路坡度等造成的交通特點,需要人工管控來輔助,實現對根據道路監測和人工監控結合的判定模式,這種情況的路段比較少,不會增加太多的人力資源。

2.3 基于知識庫的道路狀態判別修正機制

系統建立了基于歷史知識庫的道路狀態判別修正機制,即實時判別結果與歷史數據有個比對修正的機制,系統要正常運行一段時間后,積累了大量的歷史道路狀態判別數據作為知識的積累,發布結果會越來越精確,從而滿足城市交通的需求。

2.4 動態權值調整機制

多源數據融合通過權值分配機制實現對道路路段交通狀態的實時判別,將多源數據輸入道路狀態判別模型,依據上一時段的道路狀態數據進行權值的動態分配,并進行數據融合處理和道路交通狀態的判別,通過人工反饋和與歷史數據庫的比對,對道路狀態異常數據回饋到道路狀態判別模型,進行權值的動態分配,從而保證道路狀態發布的準確性。

2.5 數據融合及交通狀態判別算法模型

2.5.1 融合算法模型介紹

利用每個發布路段上每5min累積的車輛點速度,經過數據預處理,計算平均車速,通過設計規則來反應路段的交通狀況。對于樣本不足的路段,利用歷史數據或鄰近時間段的交通狀況的統計規律,彌補樣本覆蓋的不足。

2.5.1.1 交通狀態參數估計

對表征交通狀態的參數,如平均行程車速等進行估計。

◆輸入:

路段檢測器數據(流量、點速度、占有率等);

FCD數據(浮動車的經緯度、方向角、速度等);

RFID(OD數據);

微波(流量、速度、占有率等);

地磁(流量、速度、占有率等)

卡口(流量、占有率等)

上一時段交通參數(樣本量不足時)

歷史數據(樣本量不足時)

◆輸出:

路段平均行程速度、路段2min流量統計、路段占有率統計;

2.5.1.2 交通狀態判別:根據交通狀態參數估計值,以及道路交通狀態分類分級的標準,對道路交通狀態作出判別。

◆輸入:

融合交通參數(平均行程速度)、流量數據、占有率數據

◆輸出:

VMS屏各發布路段的道路交通狀態值

2.5.1.3 多源數據融合算法模型

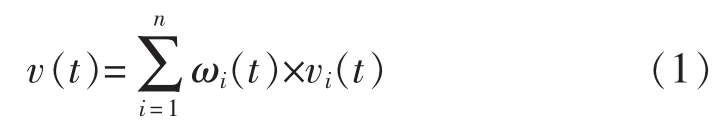

針對多源道路監測數據的融合處理,這里以兩種以上的檢測器的速度數據的融合處理方式為例:

式中:v(t)——t時段內融合后的速度數據,t取2min作為統計時段;

ωi(t)——采用第i種數據采集方式的權重值;

vi(t)——采用第i種數據采集方式獲得的行程速度數據。

同時引入動態誤差反比例方法作為反饋控制信號,來實現多源數據權值的動態調整和分配功能,

并對上式進行歸一化處理,如下式:

2.5.2 道路交通狀態判別技術

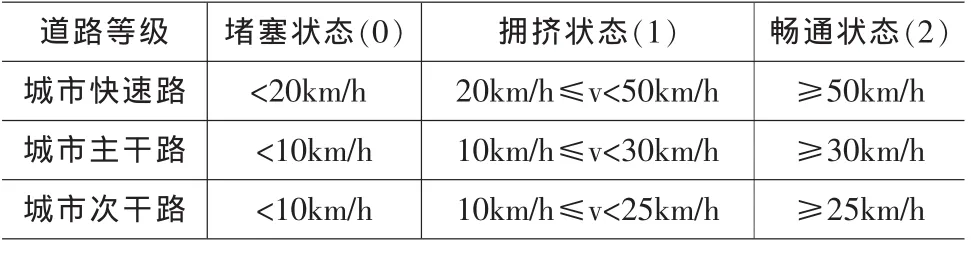

2.5.2.1 道路交通狀態根據實際道路的等級,采用了三級判斷標準(如表1所示),采用計算的融合區間行程車速作為判別計算依據[1]:

表1 道路交通狀態判斷標準

2.5.2.2 引入路段流量來判定道路狀態,根據各道路通行狀況確定路段的流量判定閥值,進行判定,依照判定邏輯進行綜合的判定,確保狀態數據判別的可靠性。

2.5.2.3 通過對路段的占有率數據進行分析,制定判定邏輯,實現對道路交通狀態的判別,并根據知識庫歷史數據進行動態修正。

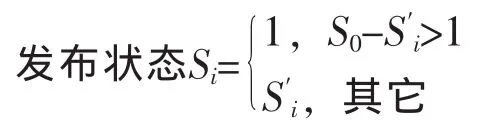

說明:在道路交通狀態判別并發布時,需要引入阻抗參數概念,即發布狀態時,交通狀態由堵塞變為暢通時無需進行額外判別;但當交通狀態由暢通變為阻塞,則需對前一時段狀態進行判定。

記上一時段路段狀態值為S0,本時段路段計算狀態為,則:

3 系統實證性分析及功能實現

3.1 實證方式及分析

為了對系統的實施效果進行評判,本系統采取人工判別的方法獲取真實的道路交通狀態信息,并與系統的評判結果進行比對分析。根據人工判別所基于的設施設備不同,又可以分為視頻判別與現場判別兩種:

a)視頻判別 在視頻監控室,根據不同監控攝像頭中顯示的道路車輛集散情況,由交警憑借實際經驗,判別對應道路的交通狀態;

b)現場判別 在道路設定的監測點觀察一段時間形成路段狀態的調研記錄,根據車流通行情況,判別所駛過道路的交通狀態。

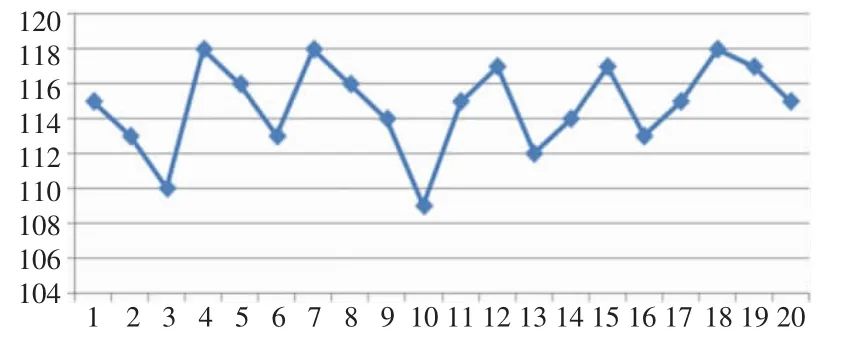

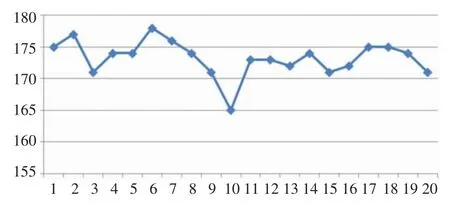

為了調研系統發布的路況信息在不同的日期與時段的精度穩定性,實證選取了周四、周五、周六三天的早、晚、平峰,抽樣20條發布路段,共計10080條交通狀態信息,進行實證對比分析,結果如圖2和圖3所示。

經過以上對系統發布狀態信息的準確性及其影響因素的實地調研實證分析,得到以下結論:

圖2 現場判別與發布路況符合次數

圖3 視頻判別與發布路況符合次數

a)系統發布的路況信息總體準確性較高,系統發布路段信息通過與現場觀測和視頻判別狀態比對達到95%以上,其中現場交通狀況判別結果與系統判別結果吻合度達到95.63%,視頻交通狀況判別結果與系統判別結果達到96.25%;

b)交通誘導系統發布的部分路段狀態異常,是部分監測點數據樣本量不足導致實際的現場觀測和視頻判別狀態出現差異,通過對路段和檢測器進行調整和部署,路段狀態發布可以恢復正常。

3.2 誘導系統實現效果

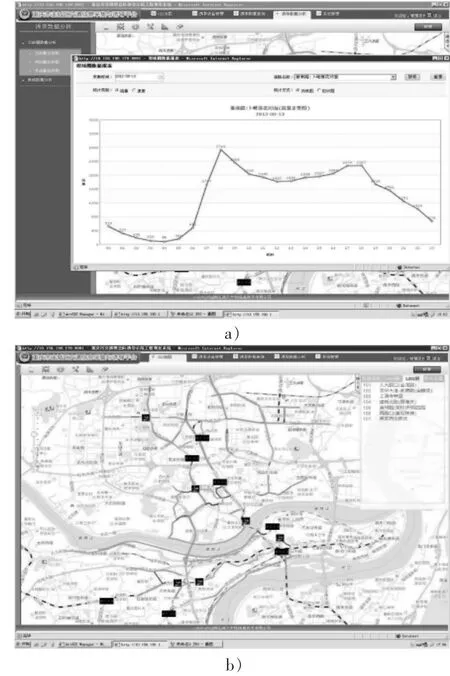

誘導系統實現效果如圖4所示。

圖4 誘導系統效果圖

本系統包括信息采集功能、誘導處理功能、實時誘導功能、信息發布功能。通過對道路上交通流信息的實時采集,獲得路網的車流量、占有率、車流平均速度、長車流量等交通狀況信息。通過核心模型與算法,對信息進行處理分析,生成高效的交通誘導預案與道路信息。由信息發布系統對外發布,為出行者提供道路信息。系統軟件展示應用層具有如下功能:

a)VMS誘導發布控制 生成VMS實時動態誘導信息,進行交通誘導服務;

b)中心大屏控制功能 實時道路交通狀態監控,實現狀態監控;

c)WEB發布功能 公眾出行信息服務,信息發布功能;

d)系統管理功能 設備管理與數據信息分析。

4 結語

由于重慶市特殊的地理條件和道路交通環境的影響,建設智能交通系統,提高交通管理的現代化水平,促進交通流在道路交通網絡上的均衡分布,進而提高交通基礎設施的利用率,緩解交通供需矛盾,成為重慶市解決交通問題的首要選擇,而多源交通信息數據融合技術是重慶市智能交通系統建設的基礎。

系統發布的路況信息總體準確性較高,系統發布路段信息通過與現場觀測和視頻判別狀態比對達到95%以上,其中現場交通狀況判別結果與系統判別結果吻合度達到95.63%,視頻交通狀況判別結果與系統判別結果達到96.25%。通過項目建成后的運行驗證,應用多源道路交通信息數據融合技術可以充分利用重慶市已建成的交通信息采集設備,較好的處理不同采集設備獲得的交通信息數據,為誘導系統的建設提供良好的基礎。

[1]GA/T 994—2012,道路交通準確狀態信息發布規范[S].

[2]楊兆升,姜桂艷.城市交通流誘導系統結構框架研究[J].公路交通科技,1997,14(3):6-10.

[3]賀國光,馬壽峰.交通誘導系統智能化方案及其仿真研究[J].系統工程學報,2002,17(4):323-310.

[4]石建軍,秦夢陽.交通全信息情境領導在交通誘導控制中的應用[J].公路交通科技,2011,(s1):9-14.

[5]孔樺樺.交通仿真技術在城市交通誘導評價中的應用研究[J].交通標準化,2011,(1):7-11.

[6]田弼臣,胡正平,賀秀良,楊嘉.城市智能交通誘導系統研究[J].交通標準化,2011,(16):151-155.