大田大仙峰省級自然保護區森林資源分析與評價

周仲瓊

(福建省大田縣林業局,福建 大田366100)

1 大田大仙峰省級自然保護區概況

大仙峰自然保護區位于福建省中部,面積6886.1hm2,其中核心區面積2033.5hm2,占保護區總面積的29.54%;緩沖區面積1408.5hm2,占20.45%;實驗區面積1444.1hm2,占50.01%。保護區的地貌以中山為主,森林覆蓋率81.8%,是福建省三大水系閩江、九龍江和晉江支流的發源地,在水源涵養、生物多樣性保護等方面發揮著巨大的生態功能。

2 調查方法

保護區森林資源調查依據福建省林業廳2006年5月頒發的《福建省森林資源規劃設計調查技術規定》要求,與大田縣森林資源連續清查統一進行。根據2011年度森林資源建檔數據,區內的森林均為特用林。

3 森林資源分析

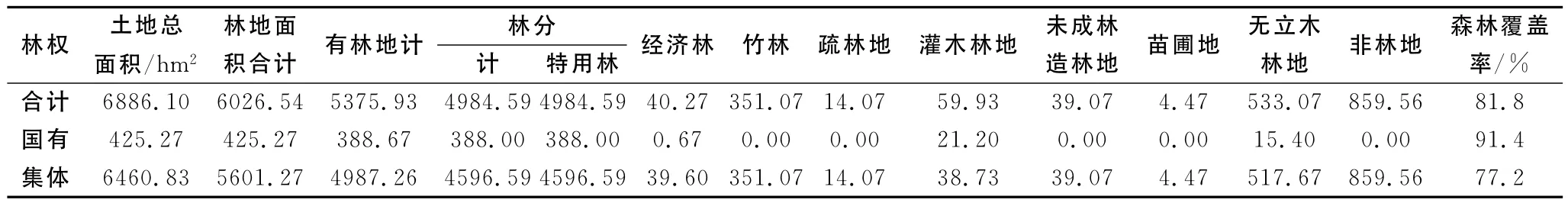

3.1 林業用地面積

保護區林地面積6026.54hm2。其中:有林地面積5375.93hm2,占林地面積的 89.2%;灌木林地面積59.93hm2,占林地面積的0.99%;集體林地面積5601.27hm2,占林地面積的92.94%,國有林地面積425.27hm2,占林地總面積的7.06%(表1)。

表1 大田大仙峰自然保護區林業用地面積統計

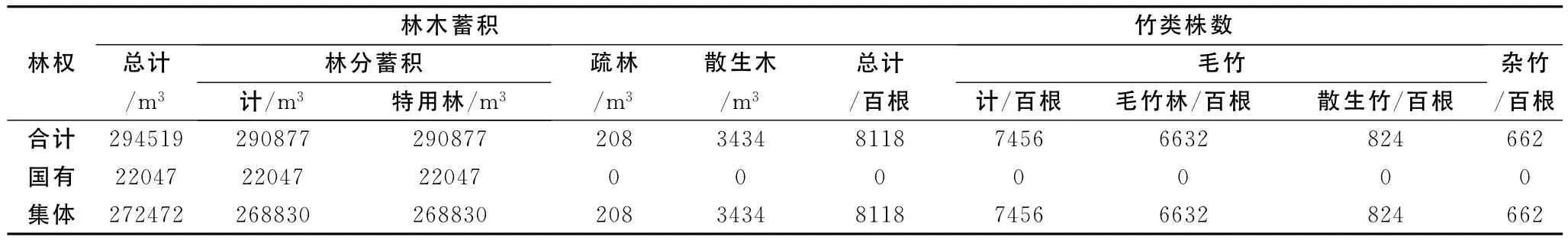

3.2 林木資源

保護區內有林地面積5375.93hm2,森林蓄積量290877m3。林分面積4984.59hm2,蓄積量290877 m3;經濟林面積40.27hm2,竹林面積351.07hm2(表2)。

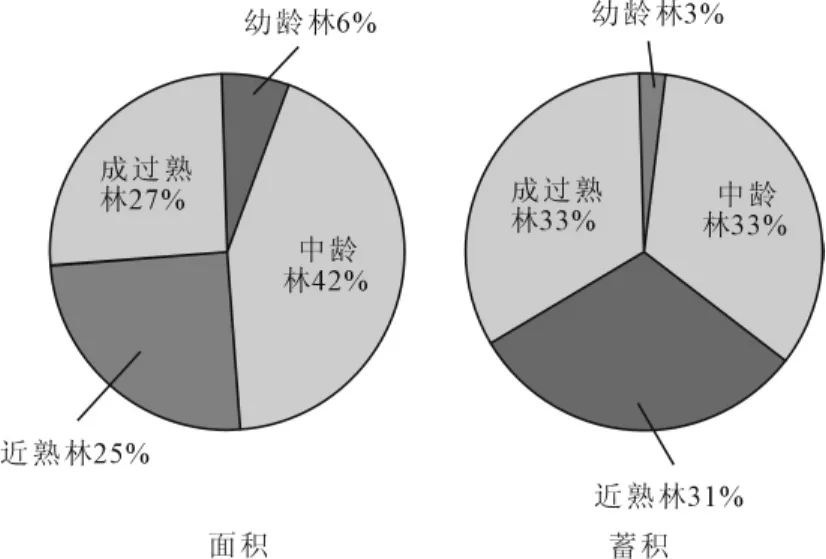

林分中,幼齡林面積312.933hm2,蓄積量7330m3;中齡林面積2084.400hm2,蓄積量95621m3;近熟林面積1250.200hm2,蓄積量89116m3;成過熟林面積1337.067hm2,蓄積量98810m3(圖1)。林分以中齡林面積最大,其次為成過熟齡林和近熟林,幼齡林的面積和蓄積量均很小。

表2 大田大仙峰自然保護區林木資源統計

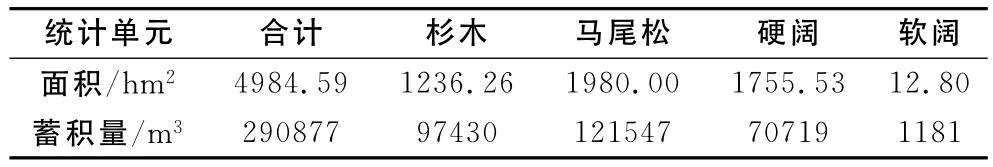

3.3 不同林分類型面積與蓄積量分析

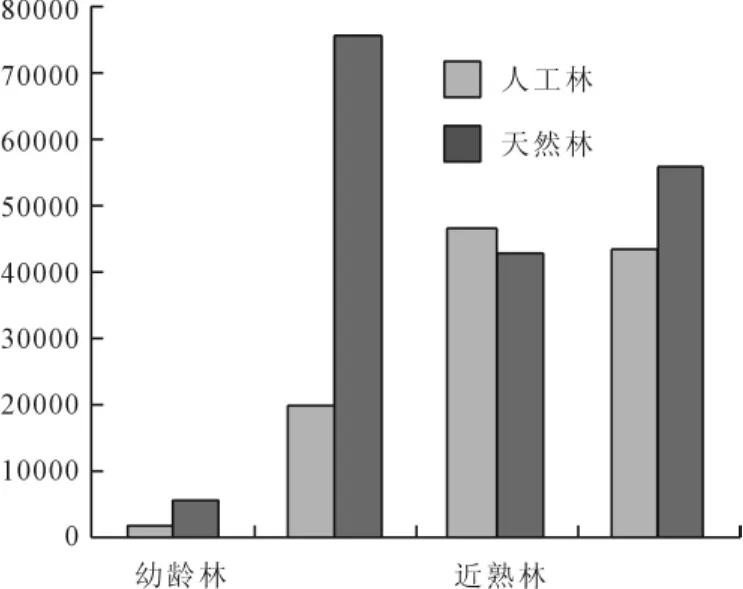

保護區林分面積4984.59hm2,其中:針葉林3216.26hm2(馬尾松1980.00hm2,杉木1236.26 hm2),占林分的64.52%;闊葉林1768.33hm2(硬闊類1755.53hm2,軟闊類12.80hm2),占林分的35.48%(表3),分起源分齡組面積詳見圖2。

表3 大仙峰自然保護區林分各樹種面積與蓄積量

圖1 大田大仙峰自然保護區林分各齡組面積百分比與蓄積量百分比

圖2 大田大仙峰自然保護區不同齡組天然林與人工林面積

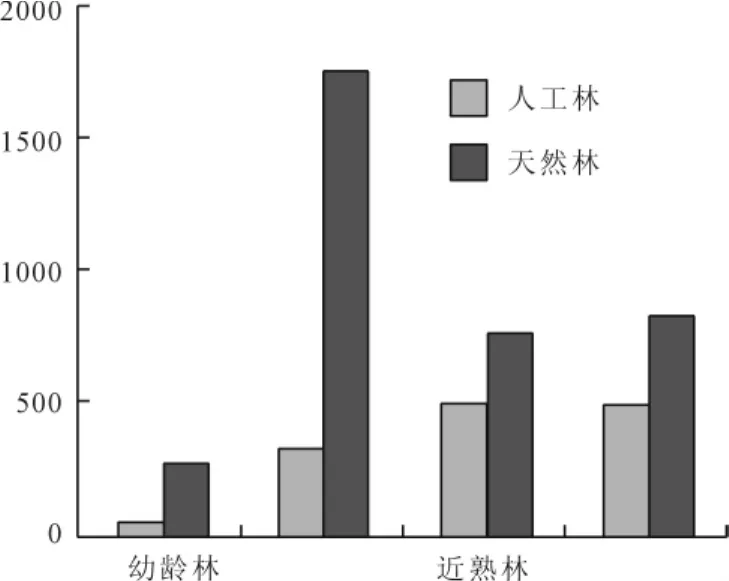

圖3 大田大仙峰自然保護區不同齡組天然林與人工林蓄積量

保護區林分蓄積量290877m3,其中:闊葉林蓄積量71900m3(硬闊類70719m3,軟闊類1181m3),占林分蓄積量的24.72%,;針葉林蓄積量218977m3(馬尾松蓄積量121547m3,杉木蓄積量97430m3),占林分蓄積量的75.28%。分起源分齡組蓄積量詳見圖3。

3.4 天然林資源分析

保護區有天然林3983.94hm2,占保護區總面積的57.85%,其中:林分面積3632.87hm2,林分蓄積量180202m3;竹林面積351.07hm2,81萬根。其中毛竹66萬根。

分齡組,幼齡林面積275.4hm2,蓄積量5683m3;中齡林面積1764.87hm2,蓄積量75854m3;近熟林面積758.93hm2,蓄積量42931m3;成過熟林面積833.67hm2,蓄積量55734m3。

4 森林資源特點與評價

4.1 保護歷史悠久,森林原始性強

保護區社區有良好的保護森林傳統,區內分布有南方紅豆杉、樟樹、閩楠等許多名木古樹,細柄阿丁楓林、穗花杉林、百日青林、黃山松林、烏岡櫟林等都是原生性的森林植被類型,物種多樣性指數較高。

4.2 森林資源豐富,人均占有量高,林地生產率較低

保護區林地面積6026.54hm2,林木蓄積量294519m3。保護區所在的大田縣的森林覆蓋率達66.1%,人均有林地面積0.48hm2,人均蓄積量28.53m3,遠高于福建省的0.26hm2和14.42m3及全國的0.13hm2和9.42m3的水平。

區內海拔1000m以上中山有14座,相對高差大,土壤瘠薄,有暫未利用地490.8hm2,林地生產率較低,林地平均蓄積量僅48.87m3/hm2,低于大田、福建水平。

4.3 植被類型多樣,植物種類豐富

科考查明:保護區有8個植被型113個群系和292個群叢,有高等植物156科561屬1005種,花櫚木、南方紅豆杉、樟樹、刨花潤楠、閩楠、紅楠等許多種類是優質材用樹種,木蘭屬、含笑屬、杜英屬、冬青屬等是很好的園林綠化資源;有金毛狗、闊葉十大功勞、七葉一枝花等300余種藥用植物資源。

4.4 生態系統穩定,保護功能突出

區內豐富的森林植被保護了的樟樹、閩楠、南方紅豆杉、花櫚木、樂東擬單性木蘭、半楓荷、浙江桂、穗花杉、百日青、羅浮栲、帶唇蘭、蛇足石杉、硬殼柯、金黃銀耳、大果馬蹄荷等珍稀植物物種,成為珍稀動物的繁衍地。

5 森林資源保護策略

5.1 加快自然保護區的建設步伐

針對保護區不同保護與管理功能,制定總體建設規劃,提升管理能力、管理質量和管理水平,切實保護好區內的生物多樣性。

5.2 明確保護重點,加強現有資源保護和監測

在科學調查的基礎上,加強白頸長尾雉、虎紋蛙等珍稀動物,紅豆杉、閩楠等珍稀植物和紅楠群落、百日青群落、穗花杉群落、大果馬蹄荷群落、細柄阿丁楓群落等原始性群落的保護和監測。

5.3 加大扶持力度,改善保護區內群眾生產生活

對區內林權所有者多樣性保護補償;分期分批對群眾營造的人工林進行贖買;實驗區的竹林進行豐產培育,開展生態休閑旅游活動,提高群眾收入;支持區內群眾利用旱地、田邊、路旁發展高山茶、油茶等高效經濟作物;鼓勵區內群眾發展沼氣等替代能源,減輕群眾生產生活對森林資源的依賴。認真做好護林防火,加強植物檢疫,嚴防松材線蟲入侵。

[1] 鄭允文,薛達元,張更生.我國自然保護區生態評價指標和評價標準[J].農村生態環境,1994(3).

[2] 宋師蘭.福建省生物多樣性保護現狀與對策[J].林業勘察設計,2004(2).

[3] 張建華,朱 靖.自然保護區評價研究的進展[J].農村生態環境,1993(2).