抓住人物個性塑造不同的娃娃生形象

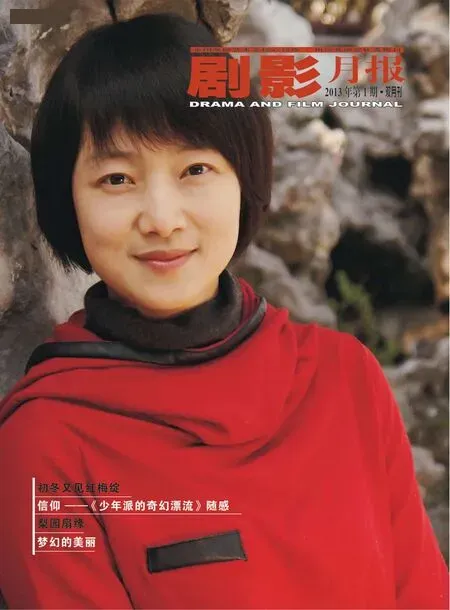

■楊美

抓住人物個性塑造不同的娃娃生形象

■楊美

娃娃生,昆劇中也稱為“作旦”,大多是由女性來扮演古代男童的人物形象,因為女性更有天生麗質、可愛、質樸的一面。從進戲校起,娃娃生便是我主學的行當之一,其優勢便是我天生擁有的娃娃臉和清脆圓潤的嗓音。我曾先后飾演過的娃娃生角色有:蘇劇、昆劇的《白兔記·出獵》中的“咬臍郎”,大型蘇劇《狀元與乞丐》中的“文龍”,新編昆劇《況鐘》中的“門子”,新編昆劇《西施》中的“太子友”以及昆劇《浣紗記.寄子》中的“伍子”。雖說都是娃娃生,但是不同的人物有其不同的個性,不同的氣質特征也造就了不同的人物。我在塑造這些角色的時候,時刻謹記一點,那就是抓住人物的性格特點,充分展示人物的內心世界,使每一個人物形象都具備獨一無二的特質,即所謂的千人千面,而不是千人一面。

先說說我常演的昆劇、蘇劇傳統折子戲《出獵》,劇中的“咬臍郎”是九州安撫使劉智遠之子,身份地位比較顯赫,因此,在表演上除了必須具備的孩子氣外,我更注重他的這種少年威風的神態,在舞臺上運用起霸、趟馬以及翎子的一系列繁重的身段表演,來突出他威風帥氣的氣質,讓觀眾仿佛看到一少年小將帶領百十號人馬,浩浩蕩蕩馳騁在山林中打獵的情景。但當兔子中箭逃跑,自己怎么也追不上時,這時“咬臍郎”性格中的孩子氣的一面又占了上風,在舞臺上表現為叉腰、跺腳、生氣地瞪大眼睛,讓觀眾又看到一個與兔子較勁的可愛孩子的形象。與“李三娘”碰面后,因為好奇而漸漸產生了關心,當“李三娘”訴說到如何被兄嫂虐待時,氣得握緊了拳頭,恨不得去把他們揍一頓,此時又顯示出了“咬臍郎”好打抱不平的小英雄氣概。而聽到“李三娘”剛出生的孩子被兄嫂拋入魚池的時候,更是急得雙眼閃著淚花。在全劇演繹中,隨著劇情的一步步推進,我充分剖析了人物的性情,抓住“咬臍郎”的人物特質,把感情融入到角色,因此每演到此處,我都情不自禁流下淚來。這樣,我所想要塑造的一個威風帥氣、富有同情心和正義感、善良而又不失孩子氣的“咬臍郎”的形象便活生生地呈現在舞臺上了。

另一個我非常喜歡的娃娃生形象便是昆劇折子戲 《浣紗記.寄子》中的“伍子”。雖然在穿衣打扮上與《出獵》中的“咬臍郎”有所相似,但在劇中所要展示的情景氛圍和人物所處的環境因素不同,因此人物所表現出來的行為性格就大不相同。首先,我要注意到在年齡上,“伍子”比“咬臍郎”更小一些。出場時“伍子”心情愉快,以為父親帶自己出門辦事,正好可以游覽一番,這里重點突出“伍子”愉快活潑的心情和天真爛漫的性格特點。當聽到父親說明了真實原因,得知自己要被送往異國他鄉時,無疑于晴天霹靂,此處的表演是吃驚地瞪大了雙眼,長長地一聲“哦”,邊念臺詞邊輕聲抽泣,直到控制不住抽泣,而發出“怎得不痛煞我也”的悲啼聲來。接下來的一段【勝如花】唱得深沉悲切、蕩氣回腸,而在形體表演上運用了很多比較孩子氣的哭泣、捶胸、跪步等動作來表現自己對父母的依賴和不得不分開的百般無奈。

到了“鮑叔叔”家后,聽從父親的話,忍住悲痛擦干眼淚,進屋、拜見、告坐,一系列動作表現出“伍子”的乖巧、順從和良好的家教。聽到父親與“鮑叔叔”商議把自己寄在他家時,一種孩子依戀父母的天然本性又流露出來,緊緊抓住父親的手不放,當看到父親的無奈和堅決時,只能強忍悲痛,哽咽地告訴父親“回去上復母親,就說孩兒在外游學,不久就歸的”。到此處,聲淚俱下,讓觀眾不禁感嘆,多懂事的孩子呀,自己這么難過,還記得要安慰母親,讓母親不要掛念自己,此處基本不用什么身段動作,跪在舞臺上,哽咽地念出這些對白,一切化繁為簡,用最樸素的表演傳遞最真實的感情,卻足以有讓人泣不成聲的效果。要演好“伍子”,就要抓住他這一天真爛漫、乖巧懂事、委屈隱忍的人物特質。

在其他一些我所扮演的娃娃生戲中,我也都注意掌握不同的人物性格來塑造不同的形象。例如在蘇劇《狀元與乞丐》中的“文龍”,我重點突出了他的“稚氣”和“志氣”這兩點;新編昆劇《況鐘》里的“門子”,我把握住他機智伶俐這一特點;而在新編昆劇《西施》中,我更加強了“太子”這一人物對國家的使命感、責任感的一面,并突出他小小年紀卻能憂國憂民的成熟的品質。正所謂,千人千面,抓住每個人物的不同特質,方能純熟駕馭不同的角色,展現不同的人物風貌和形象。