從內心世界把握人物——我演皮秀英

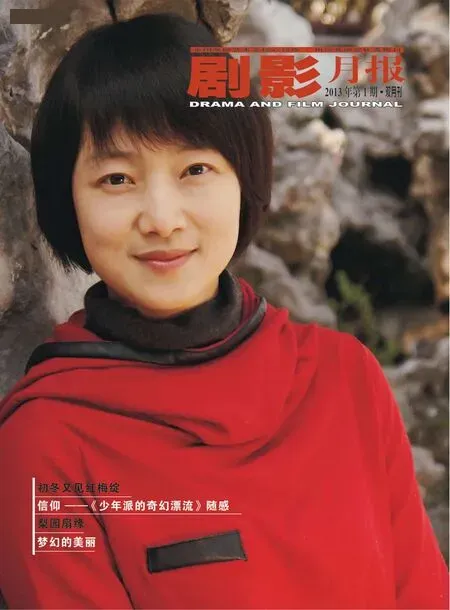

■王美娟

傳統戲曲表演藝術的傳承一般都是口傳身授,一字一句、一招一式,師傅教得認真,徒弟學得也認真。現在的地方戲校雖然也教一些理論,但教表演的老師大多由劇團舞臺上退下來的老演員們擔任,基本上走的還是口傳身授的路子,我們這一代演員都是這么走過來的。這樣的好處是舞臺呈現上不會走樣。但想要成為一個真正意義上的好演員,光學會這些仍然遠遠不夠。戲曲藝術要發展,不僅要繼承,還須有新的創造。俗話說得好,程式是死的,人是活的。如何賦與死的程式以鮮活的生命力,這才是今天一個戲曲演員畢生追求的目標和奮斗的方向。要想做到這一點,關鍵的是要從內心世界去把握人物,讓程式性格化,情感化。現以在舞臺上演過多年的皮秀英這個人物來談談我個人的體會。

《皮秀英四告》是淮海戲的傳統劇目,經過一代代的傳承,現已廣泛流傳于淮海大地,特別是“四告”、“認夫”兩場,更是家喻戶曉,耳熟能詳。我一進劇團時就演這個戲,開始是跑龍套,然后就是主演,十多年下來,不僅臺詞透熟,就連動作也爛熟于心,在臺上幾乎閉著眼睛都能演下來,但真正明白刻劃人物的重要性還是近幾年來的事。準確地說,是受了一些名家的啟迪認認真真讀了一些有關戲劇表演方面的書籍后才領悟的。

記得一位名人說過,藝術在淺層次上的競爭是技巧競爭,較高層次上的競爭是文化內涵的競爭,最高層次上的競爭是人格的競爭。我自認成不了藝術家,但也不甘心永遠做一個靠演技吃飯的藝人。因此,在每一場演出中,雖然是演過多次的人物,但我都當作第一次來演,演出之前都要靜下心來細細揣摩此時此刻劇中人所面臨的情境與心情,演出結束后,睡在床上還要仔細回想臺上的每一個細節,找出不足之處,在下一次演出時好改過來。經過幾年的苦讀、琢磨和苦練,表演上終于有了比較大的突破。比如攔轎告狀這場戲,為了把皮秀英從開始的“難免膽怯”到“下定決心”,再到把生死置之度外的情感變化和心理活動表現得層次分明,我把傳統戲的水袖程式與人物的心理緊密結合,一攔時用“飄袖”,讓水袖在身體兩側較低位置緩慢地飄動;二攔時使用“翻袖”,讓雙袖在身旁稍高的位置翻舞;三攔時則用“搖袖”。當雙袖快速向前搖動而化成兩個圓圈不停地旋轉時,再接以 “拋袖”與“抓袖”。腳下則配以小臺步到蹉步,再到“蹬足”,最后一個猛跪;喊冤的聲音則是從低微到稍強呼叫,再到悲從中來拖腔式的吶喊,將皮秀英從膽小怕事到舍生忘死的情感過程淋漓盡致地表現了出來。

除了形體程式外,唱腔也是刻畫人物的一個重要手段。比如“認夫”中“你十八我十七”這段唱,內容主要是皮秀英回憶嫁到夫家時的甜蜜情景。我在唱這段唱時便盡量運用倚音、漣音、滑音等裝飾音效果,以“揉氣”式的氣息控制,聲音出來含情脈脈,富于韌性,讓觀眾從唱聲中便能領悟到皮秀英愛夫的深情。再比如“天不天、地不地”、“我罵你刀砧的……”兩段唱,看似對丈夫的責罵和怨恨,實則還是暗藏著對丈夫的疼愛,因而演唱時就得將平時慣用的跺板和炸板節奏稍微放慢一些,聲音稍微放柔一些。千萬不能只顧唱時痛快而忘記了人物此時此境的情感。

已逝的著名導演阿甲先生在他的 《體驗與技巧》(見《戲曲表演論集》)一文中對周信芳飾演《打漁殺家》中的蕭恩在公堂被責打以后,場面起亂錘,蕭恩踉踉蹌蹌地走到舞臺正中,摔搶背,膝行到下場門臺口時,寫到:“只看到周信芳兩個肩頭隨著鑼鼓的節拍像反擰螺旋那樣向上伸拔。既然起來了,稍稍頓歇,隨即一鼓作氣,邁開大步走回家去”。隨后他又評論說:“這些動作,如書法中的逆筆,筆力遵勁,氣勢磅礴,這便使我們對人物產生了肅然起敬的心情”。周信芳是京劇表演藝術大師,他所達到的高度是我可望而不可攀的,但我可以沿著他的足跡向前走。我相信,只要腳踏實地,哪怕是慢一點,但畢竟是在前進。