冠心病現代文獻中醫證型與證素的特征研究

田 松,何 茜

(山西中醫學院教務處,山西 太原030024)

冠心病是冠狀動脈粥樣硬化性心臟病的簡稱,中醫以“胸痹”、“真心痛”等稱之,其病機為“陽微陰弦”,即上焦陽氣不足,陰寒之邪內盛所致。隨著現代社會生活質量、生活方式的轉變與提高,近年來心血管疾病正呈逐年上升趨勢。研究表明,冠心病的發病率預計在2020年將成為世界第一[1]。中醫在治療冠心病方面有著不容忽視的優越性,其突出特點在于對該病的辨證論治,辨證的準確,治療效果亦相對顯著。

本研究從冠心病的現代文獻入手,進行相關的綜合性收集整理,運用現代統計學的方法對數據分類分析,從而揭示冠心病證素組成、證型的分布、組合規律,為冠心病的中醫證型判定及療效評價提供相對客觀的標準依據。

1 資料與方法

1.1 文獻資料來源及檢索方法

利用《中國學術期刊全文數據庫》、萬方數據庫檢索近10年來(2001~2011年)所收錄的涉及冠心病中醫證型的文章全文。基本步驟:首先是以“冠心病”、“心絞痛”、“心肌缺血”、“胸痹”、“心痛”、“胸痹心痛”等為主題詞進行一次檢索;再以“證”、“辨證”、“證型”、“證候”、“臨床研究”等為二次檢索詞,在原檢索結果的基礎上進行檢索。

1.2 文獻篩選標準

1.2.1 納入標準 入選文獻的病例應有明確的冠心病西醫診斷標準[2];中醫有明確的辨證分型結果[3];應為臨床研究或臨床觀察類文獻;文獻資料相對完整。

1.2.3 排除標準 綜述類文獻;動物實驗類文獻;醫案類文獻;無明確的中醫辨證分型結果文獻;重復性文獻。

1.3 數據整理

采用Excel 辦公軟件建立相關的統計數據庫[4],進行相關數據錄入,應用SPASS 16.0 軟件[5]對證型、證素各做出相應的頻數統計及構成比概率分型,建立相應的分型表格。

2 結果

2.1 一般資料

一次檢索后共檢出文獻近3 300 篇,參照納入標準及排除標準,最終篩選出文獻58 篇,病例總計7 838 例。

近3 300 篇文獻中包括名老中醫治療冠心病的經驗總結49 篇、醫案介紹56 篇、經方治療總結71篇、經典理論指導性文章414 篇、自組方治療冠心病某一證型的文章1 606 篇、中西醫分析性文章621篇,無明確的辨證分型文章143 篇、資料不完整的文章9 篇、重復性文章6 篇等,將其排除,最終符合納入標準的文章僅為58 篇。

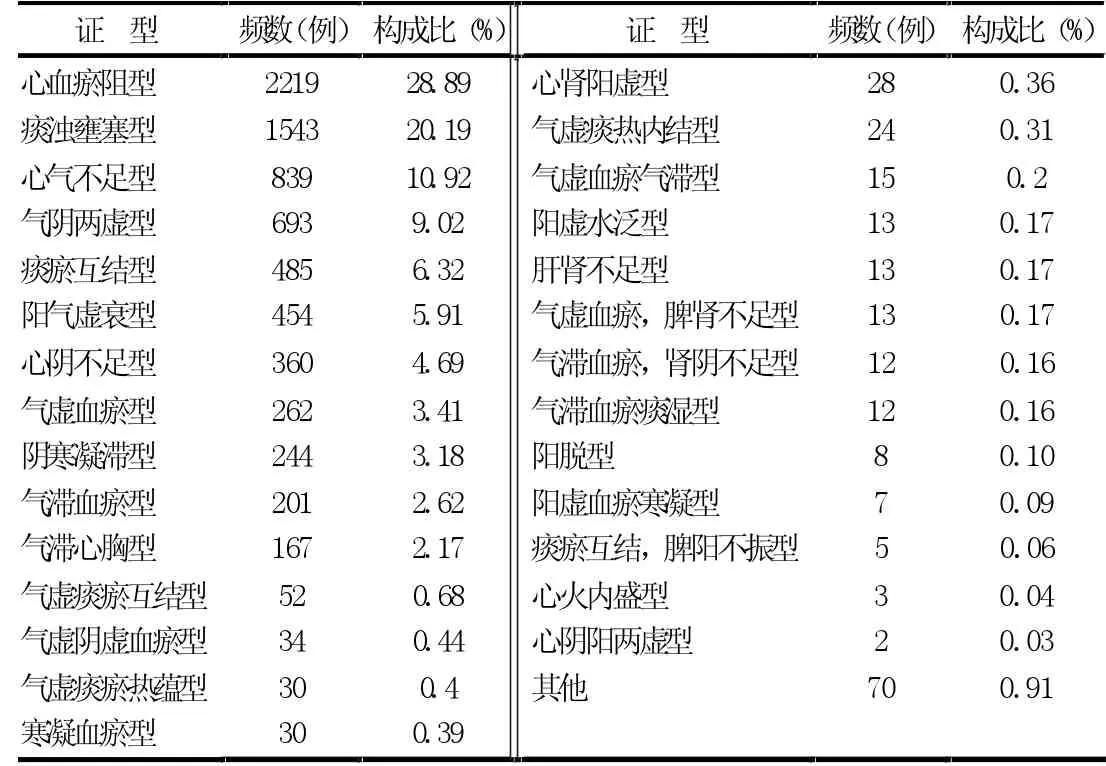

2.2 證候特征分布情況

58 篇納入文獻中,共出現證型28 型,對于名稱相似的證型進行分析整理,最終納入28 證型中。28證型分別為心血瘀阻型、痰濁壅塞型、氣陰兩虛型、陽氣虛衰型、陰寒凝滯型、氣虛血瘀型、痰瘀互結型、氣滯血瘀型、心氣不足型、心火內盛型、心陰不足型、心陰陽兩虛型、陽脫型、肝腎不足型、氣虛痰熱內結型、氣虛痰瘀熱蘊型、氣虛痰瘀互結型、氣虛血瘀氣滯型、氣虛陰虛血瘀型、心腎陽虛型、氣虛血瘀脾腎不足型、氣滯血瘀腎陰不足型、氣滯血瘀痰濕型、陽虛血瘀寒凝型、痰瘀互結脾陽不振型、寒凝血瘀型、陽虛水泛型及其他型。冠心病證型分布情況見表1~2。

表1 冠心病證型分布情況

表2 冠心病證型屬性分布情況

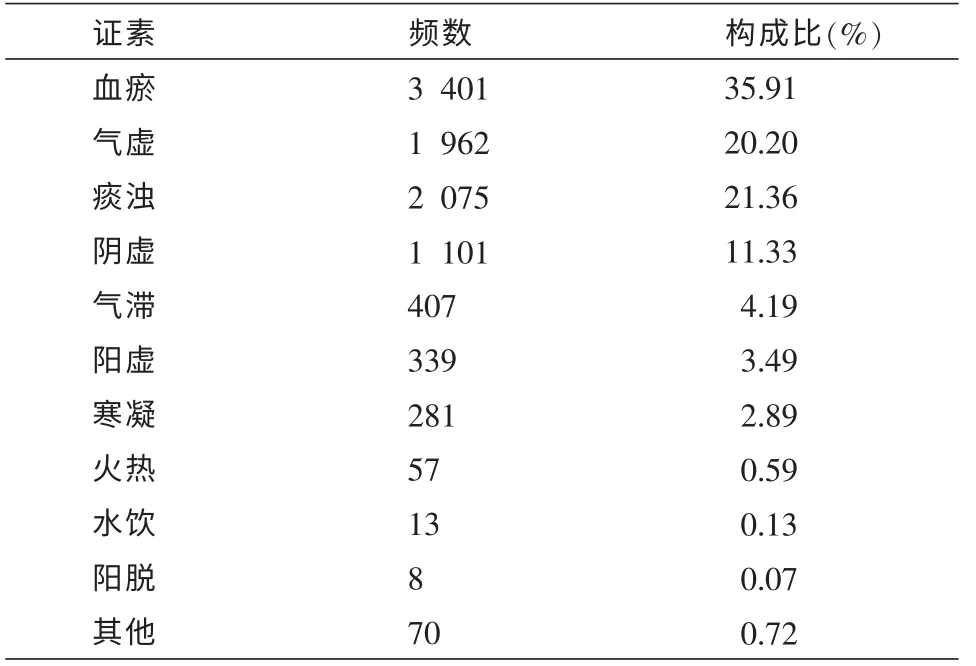

2.3 證素的分布情況

納入文獻中共提取證素10 個,分別為血瘀、氣虛、痰濁、陰虛、氣滯、陽虛、寒凝、火熱、血虛、水飲、陽脫。證素分布分析結果見表3~4。

表3 證素分布分析結果

表4 證素病機屬性分布分析結果

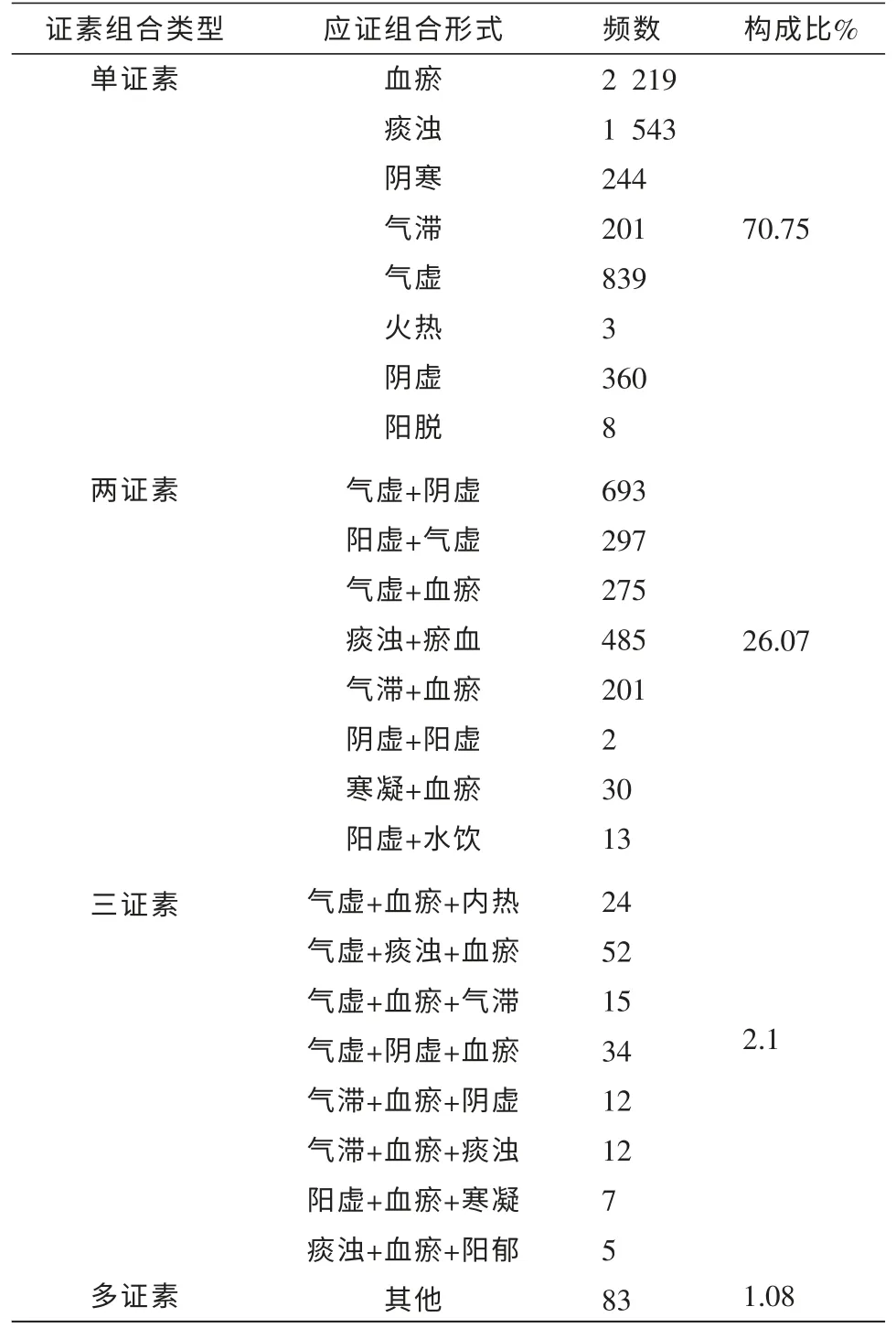

2.4 組合形式[6]

冠心病的證素組合形式包括單一證素形式、兩證素形式、三證素形式、多證素形式,其構成比分別為70.75%、26.07%、2.1%、1.08%。結果見表5。

3 討論

3.1 冠心病證候及證素分布特征

本研究通過對冠心病近10年的現代文獻進行統計學分析,結果如下:

(1)冠心病的證候類型多達28 種,其中分布最為廣泛的前三種證型為心血瘀阻型、痰濁阻滯型、心氣不足型。從其證型分析得出的分布結果來看,完全符合中醫“本虛標實”的病機理論,其病機闡述首見于 《金匱要略·胸痹心痛短氣病脈證治》[7]:“夫脈者當取太過不及,陽微陰弦,即胸痹而痛,所以然者,則其極虛也。”即所謂的“本虛標實”。

表5 證素組合形式

(2)依據冠心病病機特點結合研究結果,可見該病的本虛以氣虛為主,標實則是以血瘀、痰濁為主。研究表明心脈痹阻,氣血運行不暢,依據中醫病機“不通則痛”理論,瘀血、痰濁滯留心脈,心脈不通而見疼痛;氣虛胸痛主要是因為心氣不足,鼓動無力,無以助氣血上榮心脈,故“不榮則痛”;進一步證明了中醫在冠心病上認識的究其辨識性,為冠心病的治療提供了有力的辨證指導。

(3)證素分析表明冠心病最常見的實性證素是血瘀,其次是痰濁;虛性證素以氣虛為常見,其構成比依次為35.91%、21.36%、20.20%。臨床研究可見冠心病以老年人為多見,老年人多已“年四十而陰氣自半也”,加以經過多年的生活經歷及疾病過程,終致體質虛弱,多臟器多已衰敗,累及心脈,心脈損傷,病程日久,久病入絡,經過多年體內所產生的瘀血、痰濁等實性病理產物,內阻于絡,而見胸痛,可見這與冠心病的中醫病機理論相符。因此,在治療時,在辨證施治的基礎上同時側重活血化瘀,行氣化痰的方法,再配以其他大法,達到標本同治,取得最優效果。

3.2 冠心病證素應證組合特征

證候要素與應證組合是目前辨證方法的新體系[8]。研究表明,冠心病證候要素的組合有一定的規律性,由單一證素構成的證型 (包括虛性,實性) 可達70.75%,兩證素組合的證型達26.07%。

(1)應證組合的單證素應證中以標實的血瘀、痰濁證型分布較為多見,其與該病形成的病因病機密不可分。

(2)兩證素組合中以氣虛與陰虛應證組合,痰濁與瘀血的應證組合形式較為多見,數據分析表明兩證素組合是在單證素應證的基礎上建立的,二者關系密切。究其根本,疾病的發展是需要一定的過程的,新證型的產生往往是在該病已有證型的基礎上發生發展的,因此通過目前較為明確已有證型,根據臨床的表現同時結合現有的證型為新的證型明確提供一定的理論指導。

(3)兩證素的數據研究結果表明,其結合形式多以兩虛、兩實為多見,為氣虛+陰虛應證組合,痰濁+瘀血應證組合,說明雖然冠心病的中醫病機為“本虛標實”,但在臨床證候構成中,以二者中的某一方面的表現較突出為多見;而標本兼見的情況在臨床的分布情況相對于前者的情況略微少一些。這與疾病的發展是不可分的,疾病在發展的過程中往往是以某一方面的特征顯現為患者所見,亦是患者就診的主要原因,另一方面虛實夾雜的情況往往是以虛性病因或是實性病因發展的基礎上慢慢形成的,癥狀上有一定的表現,但仍是以其基礎表現為主,故臨床上虛實夾雜應證組合與實實或虛虛應證組合的形式相對的較為少見。

(4)在兩證素的組合中最少的是陰陽兩虛的情況,《內經·生氣通天論》[9]云:“陰平陽閉,精神乃治,陰陽離決,精神乃絕”。言明人體的存在是依賴陰陽的調和,陰陽某一方面表現的異常都會引起機體嚴重的病理表現,對于冠心病陰陽兩虛的中醫證型亦是臨床所見的危重證候,故臨床亦少見。

(5) 單證素與兩證素應證組合二者總計可達90%以上,這與中醫傳統的辨證思維[10]是分不開的。傳統上認為中醫辨證的思維過程是對患者所表現的各種病理信息,以中醫學理論為指導,進行分析總結,從而對疾病整體狀態做出判斷,提取最為主要的因素概括總結,然后形成相對較為完整且較為完善證名[11]。然而隨著當今社會的發展,患者病情的復雜化,顯然單證素、兩證素構成的證型的形式顯然已不能完全概括病人的證候特征。因此,近年來三證素、甚至多證素的組合形式在逐步的產生,這種形式可以更充分地總結病人的證候特征,為治療提供更充分的依據,亦符合當今的發展趨勢。

綜上所述,辨證論治是中醫理論的核心和精髓[12]。證素是證型的構成基礎,證素、應證組合是當下辨證的重要方式之一。通過研究表明證候要素和應證組合理論的辨析分析,可以為冠心病的辨證治療提供有力的指導。因此,對證素的正確認識,予應證組合規律的理解,有助于我們更準確把握冠心病的證型,對其證型辨析的準確更有助于提高冠心病的治療效果。

[1]王曉玲,顧東風﹒冠心病危險因素及整體危險評估[J].中國慢性病預防與控制,2001,9(1):46-48.

[2]葉任高﹒內科學[M].北京:人民衛生出版社,2005:212-213.

[3]鄭筱萸.中藥新藥臨床研究指導原則(試行)[M].北京:中國醫藥科技出版社,2002:142-143.

[4]孫貴香,廖長艷,袁肇凱,等﹒基于流行病學調查的冠心病中醫證候數據庫系統的構建[J].中西醫結合心血管病雜志,2008,6(6):706-707.

[5]劉桂芬﹒醫學統計學[M].北京:中國協和醫科大學出版社,2007:67.

[6]張志斌,王永炎﹒辨證方法新體系的建立[J].北京中醫藥大學學報,2005,28(1):2-3.

[7]張仲景.金匱要略[M].太原:山西科學技術出版社,2010:151.

[8]王 階,李 軍,姚魁武,等﹒冠心病心絞痛證候要素與應證組合研究[J].中醫雜志,2007,10(48):920-922.

[9]謝 華﹒黃帝內經[M]﹒北京:中國古籍出版社,2011:211﹒

[10]朱文峰﹒中醫診斷學[M].北京:中國中醫藥出版社,2004:204.

[11]朱文峰﹒證素辨證學[M].北京:人民衛生出版社,2008:29.

[12]姚乃禮﹒中醫證候鑒別診斷學[M].北京:人民衛生出版社,2005:274.