利用聲致發光原理檢測水質裝置的設計

侯廣利,張穎,湯永佐,任國興,孫繼昌,劉巖,張穎穎

(山東省海洋環境監測技術重點實驗室,山東省科學院海洋儀器儀表研究所,山東青島266001)

超聲波通過液體時,液體中存在空化核的地方會形成負壓,產生大量的氣泡。當超聲波能量足夠高時,會產生“超聲空化”現象,即存在于液體中的微小氣泡(空化核)在超聲場的作用下振動、生長并不斷聚集聲場能量,當能量達到某個閾值時,空化氣泡產生急劇崩潰閉合。這些空化泡在足夠高的聲壓作用下,在聲場的負壓相得到充分的膨脹,而在聲場的正壓相被急劇地壓縮,并發生爆炸性的塌縮而導致發光,這就是聲致發光(sonoluminescence,SL)[1-2]。

聲致發光的光發射機理至今仍是物理學研究的重點方向[3]。1983年日本學者首先應用聲致發光分析有機物溶液中的有機物濃度,結果顯示,聲致發光對有機物的不同濃度有區分性,分析結果良好[4-5]。1987年,俄羅斯聲學家研究了血漿中的聲致發光,發現聲致發光可以用于檢測癌癥[6-7]。也有人嘗試將聲致發光用于水體的化學耗氧量(COD)的測定[8-9],有關工作正在開展中。聲致發光技術在醫學與環境監測中的應用雖然剛起步,但相信隨著研究的深入,其應用前景會更加廣闊。但是,這項技術在環境監測方面還停留在實驗室階段,尚不完善,沒有應用到實際環境監測中,不能實時監測和檢測環境中的水體質量。

1 總體設計

1.1 設計原理

應用聲致發光原理檢測水質中污染物的研究,是集成超聲波技術、光學技術、微弱光探測和化學分析等技術形成的新的研究方法。超聲作用在水和水溶液中產生大量氣泡形成空化區域(空化霧),在此進行聲化學反應就產生了聲致發光。聲致發光是一種微弱的發光現象,當溶液被超聲波激勵產生空化效應時會伴隨發光現象,發光頻率比可見光或紅外線的頻率更高。影響聲致發光的因素很多,除聲學參數(如:聲強、聲源頻率、聲輻照面積等)外,溶液自身參數對聲致發光也有影響。自然界中的生物和人造有機物、無機碘化物、溶解氣體、膠體分子、聲致發光和化學發光的催化劑和抑制劑,以及在紫外和可見光譜范圍內具有生色團的物質等等,都可以通過聲致發光激勵譜特征來區分。這樣就可以利用聲致發光的原理尋找化學異常,評估水質的污染程度。

1.2 系統組成

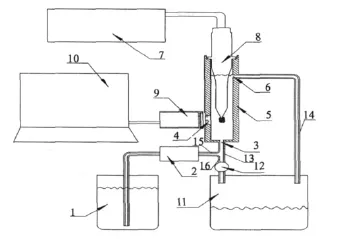

本文設計的利用聲致發光原理檢測水質的裝置,由抽水部分、反應室、超聲波驅動部分、光電轉換部分、廢液收集部分和控制部分6個主要部分組成。抽水部分包括由抽水管路連接的抽水泵和樣品容器,通過管路與反應室的進樣口連接。反應室包括進樣口、溢水口和探測窗口。超聲波驅動部分包括驅動電源、換能器,超聲波驅動部分有可以調節超聲波功率的結構,其換能器與反應室通過機械結構連接。光電轉換部分包括光電倍增管和電腦,光電倍增管通過反應室的探測窗口探測聲致發光的光信號。廢液收集部分包括廢液收集容器,通過溢水口的水管與反應室相連。控制部分控制內部各環節的工作順序,并通過USB接口與電腦連接,電腦通過聲致發光控制軟件進行控制。

裝置的組成部分如圖1所示。

1.2.1 發光部分

發光部分包括反應室5、在反應室5的壁體上設的探測窗口4、水體進樣口3和溢水口6。為了實現超聲發光,設有換能器8和超聲驅動電源7。根據經驗和多次實驗,確定換能器8的前端形狀呈圓錐狀,其前端部分插裝在反應室5內,光電轉換裝置裝在探測窗口4的外側,包括光電倍增管9和電腦10等。工作時換能器8由超聲驅動電源7驅動,使浸沒在樣品溶液內的換能器8的端部產生超聲發光。

1.2.2 探測部分

探測窗口4開設在反應室5內對應換能器8端部的位置,發光信號通過窗口由光電倍增管9接收。水體進樣口3設在反應室5底部,在水體進樣口3處設有三通13,三通13的上端管體與水體進樣口3連通,三通13的中間管體與進水管15連接,在進水管15上裝有水泵2,三通13的下端管體連接排水管16,排水管16上裝有排水閥12。

特別地,如果g(X)=ax+b,a≠0則對于的極值1,GMC(Y|X)?g(X)a.s.;若g是一對一的可測函數,則GMC(Y|X)=GMC(X|Y)=1,若g不是一對一的,則GMC(Y|X)=1>GMC(X|Y)≥0。

圖1 裝置的組成部分示意圖Fig.1 Illustration of the device components

1.2.3 光電轉換部分

光電轉換部分包括光電倍增管和電腦,換能器通過超聲驅動電源使換能器的端部產生超聲發光。

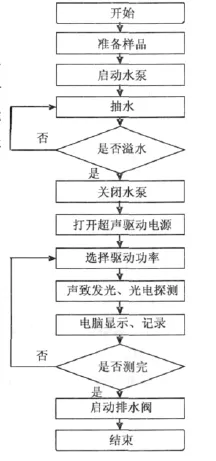

2 工作流程

本裝置的工作流程為:先把待測樣品裝入樣品容器1中(圖1),啟動抽水泵2把水樣通過進樣口3送入反應室5,水位到達溢水口6位置時,高出溢水口6部分通過管路排出到廢液收集容器11內;停止抽水泵2,啟動超聲驅動電源7,驅動換能器8產生超聲波,超聲波與水樣作用發光,通過探測窗口4進入光電倍增管9,經光電轉換成電信號輸出到電腦10進行處理、顯示和存儲。實驗結束后,打開排水閥12把反應室內殘留水樣排放到廢液收集容器11中。其流程圖如圖2所示。

3 測試結果

根據本裝置的設計要求,制造了該裝置的樣機,選擇的各項參數如下:

(1)抽水泵選用流量為650 mL/min的真空泵,通過管路分別連接到樣品容器和進樣口;

(2)反應室用不銹鋼材料制成,內徑為50 mm,高度為200 mm,溢水口距底面高度為160 mm,在距離容器底面高度40 mm處設探測窗口,連接光電倍增管探測發光強度;

(3)光電倍增管號是日本濱松(HAMAMATSU)公司生產的H5783-04,其光譜范圍185~850 nm;

(4)排水閥選用孔徑5 mm的不銹鋼電磁閥;

(5)使用驅動頻率為28 kHz的超聲驅動電源,以及配套的換能器;

(6)為了防止外界光線進入光電倍增管產生干擾,反應室采用光線密封措施,進水口在反應室底部,管路使用不透光的材料,溢水口安裝不透光管路阻擋雜散光進入反應室,使反應在黑暗的環境中進行;

(7)利用電腦接收和分析處理光電倍增管輸出的光電信號,設計了數據接收處理軟件,界面用圖形直觀地顯示和處理,每次對試驗結果進行保存。

圖2 裝置工作流程圖Fig.2 Flow chart of the device

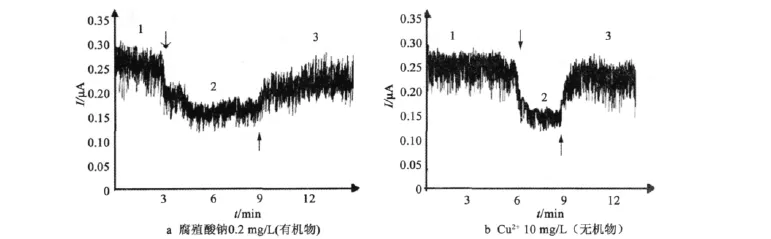

圖3 純水與有機物和無機物溶液的聲致發光強度變化與時間的關系Fig.3 Relationship between time and the changes of sonoluminescence intensity of water,organic and inorganic solution

樣機選用的材料除了能滿足水樣測試的需要外,還考慮了裝置的耐腐蝕性,以用于測量有酸堿性或其他腐蝕性物質的聲致發光。

圖3是使用樣機對含有有機物和無機物樣品的水樣進行試驗得出的聲致發光強度與時間變化的關系圖。

試驗中水泵把純水均勻連續地送入反應室,觀察發光,當顯示的發光穩定后,開始進樣品,反應室中的樣品濃度因純水的逐步排出而慢慢變濃,當其發光穩定時,記錄并送入純水進行沖洗,這時反應室內溶液濃度由濃變淡,直至發光穩定。試驗驗證了該裝置設計的可行性,通過對比有機物和無機物溶液的發光情況可以看出,溶液濃度變化開始比較快,隨著濃度的增加而變慢,并逐步趨于穩定。

5 結果與討論

本文設計的裝置可以根據聲致發光強度的大小以及隨著聲功率大小而變化的規律,判斷水樣的水質。與現有技術相比具有以下優點:

(1)適用于研究水體樣品中物質的組分,比如水樣中有機物的含量、COD等,分析反應前后水樣中組成部分的變化,適用范圍廣;

(2)操作簡便快速,不需要添加試劑,不產生二次污染,能長期工作在一般的室內外環境;

(3)儀器體積小,結構設計合理,便于攜帶,能夠對需要進行檢測的對象進行現場、實時的測量。

該裝置經測試證明性能穩定、工作正常,能滿足檢測要求,可以對含有魯米諾、光澤精、過氧化草酸酯類、吖啶酯類等物質的水樣的聲致發光規律進行分析。

利用超聲波聲致發光檢測水質是一套新的技術體系,在技術層面是一種突破,其應用領域主要在超聲波聲致發光與水體中特定物質含量的關系研究、水體污染定性定量監測、環境監測、食品飲用水和飲料的安全檢測、醫學如血液或組織變化分析等方面。隨著方法的完善和研究的進一步深入,可以形成一個新興的有活力的研究方向。

[1]王巧霞.單泡聲致發光研究[J].湖州師范學院學報,2006,28(2):30 -32.

[2]錢祖文.關于聲致發光機理研究[J].聲學技術,2000,19(3):106 -107.

[3]劉巖,李國元.發展一類新的光譜分析方法——聲致發光法[J].光譜學與光譜分析,2002,22(6):1030-1032.

[4]鮑杰,劉永輝,黃翰雄,等.聲致水介質發光實驗研究[J].原子能科學技術,2007,41(2):177-179.

[5]聶迎春.基于聲致熒光和聲致化學發光的分析應用研究[D].西安:陜西師范大學,2007.

[6]WORONTSOV A M,MELENTYEV K V,KHALATOV A N,et al.About the sonoluminescence flowing control of impurity in a liquid[C]//Proceedings of the XI Session of the Russian Acoustical Society.Moscow,2001:748 -750.

[7]WORONTSOV A M,PATSOVSKII A P,NIKANOROVA M N,et al.A sonoluminescent method for on-line monitoring of the natural water quality[J].Russian Journal of Applied Chemistry,2008,81(1):59 - 64.

[8]劉巖,王軍.多種陰離子對聲致發光的影響[J].光譜學與光譜分析,2005,25(7):1118-1120.

[9]李化茂,馮若.魯米諾增強聲致發光應用研究的進展與問題[J].應用聲學,1998,17(3):37-39.