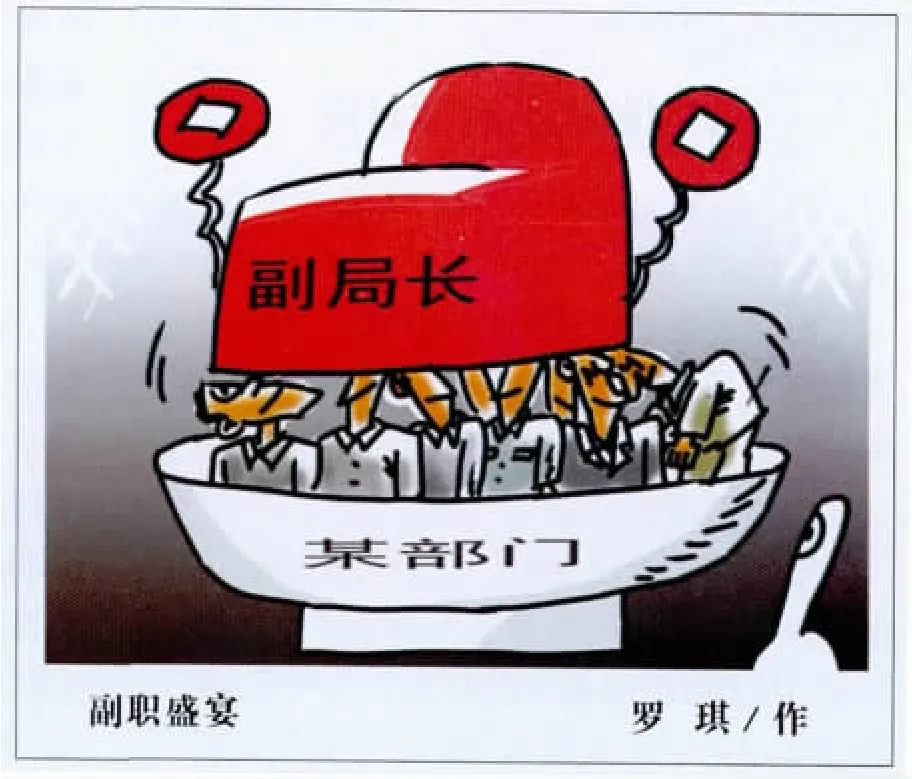

『特供』源于特權思維

文/趙暢

國務院機關事務管理局、中共中央直屬機關事務管理局、財政部、審計署、國家工商總局等五部門日前聯合發出通知,嚴禁中央和國家機關各部門及所屬行政事業單位使用、自行或授權制售冠以“特供”、“專供”等標識的物品。

“特供”,源于特權思維。看似一件并不起眼的“專供”物品,其實,就是在玩弄特權,炫耀特權,消費特權。然而,在特權思維作祟下出現的“特供”現象,遠非只此一例。比如,有的地方搞迎來送往,動輒用警車開道;有的把出國當福利,追求“全球豪華游”;有的搞公款吃喝,“今天你請我,明天我請你”;有的違規駕駛公車、超標準配備小汽車,以致使用公車接送子女上學、參與婚喪嫁娶等非公務活動,等等。雖然其表現形式不一、內容也不盡相同,但本質上卻有著驚人的一致,那就是在特權思維的支配下謀私利。

從上述情況不難看出,有著特權思

維,并運用特權,炮制形形色色的“特供”現象者,總是那些有著特殊權力的部門和單位,因為這些特殊權力正是產生特別待遇的溫床和土壤。而更令人擔憂的是,這種“示范效應”被充分放大之時,則很有可能出現對于權力的無限追捧。

如果說,“特供”源于特權思維的話,那么,出現諸多類似于“特供”現象的原因,則不外于歷史和現實這樣兩個方面。從歷史根源看,主要是受封建專制思想的影響。封建主義之家族觀念、宗法制度、等級尊卑思想等,不可能隨著封建制度的消亡而消亡,它必然會尋找溫床而蠢蠢欲動。正如小平同志所指出的那樣:“搞特權,這是封建主義殘余影響尚未肅清的表現。”從現實看,主要是我們的相關制度形同虛設,導致制度績效不夠明顯。表現在制度不夠規范,操作性不強,甚至還存有制度空白,使得特權有機可趁;監督不夠到位,“不屑監督、不會監督、不便監督”的現象依然存在,從而令特權游離于監督之外而變本加厲;懲治不夠有力,有些制度規定因為暫時缺乏定性量紀的標準而令執行難,有的即便有規定,但因為摻雜著各種因素而缺失懲處的力度。

有道是,取消“特供”字號易,取消特權思維難,這就要求我們必須做好打持久戰的準備。除了要有觸及靈魂式的思想教育外,制度建設必須緊緊跟上,尤其要在“擴面”、“提質”、“給力”上下功夫,亦即既要編織好一張密實的制度網絡,使特權、“特供”不易插足;也要引入科技手段,實現“權力運行的流程再造”,使特權、“特供”不能插足;更要進一步加大監督和懲處的力度,尤其要運用民主監督、法律監督和輿論監督、群眾監督相結合的綜合手段,并做到有案必查,查則必嚴,使特權、“特供”不敢插足。

歷史經驗告訴我們,特權思維、“特供”現象,務須徹底地予以鏟除。否則,后果不堪設想。