從“三化”同步看江蘇農村居民收入倍增計劃可行性

趙巍、倪婧婕

(1國家統計局江蘇調查總隊、2北京林業大學,南京、北京 210003、100083)

收入問題關系國民幸福、經濟發展和社會穩定,農村居民增收更是社會各界關注的焦點。隨著工業化和城鎮化進程不斷推進,江蘇農村居民收入呈現較快增長,但與城鎮居民收入、與社會期望仍有相當差距。江蘇各級政府認識到收入水平不高和收入差距擴大不利于社會發展,均十分重視提高收入,于2010年提出實施居民收入倍增計劃,千方百計增加城鄉居民尤其是農村居民收入,確保到2017年實現“七年收入倍增”。本文立足江蘇工業化、現代化、城鎮化“三化”同步實踐進程,探求在現行經濟環境和分配機制條件下實現農民收入倍增的可能性,提出實現倍增的主要著力方向。

一、數據描述

由于居民收入、財政收入和地區生產總值之間存在緊密的協同聯動關系,并能共同解釋宏觀經濟的運行質量,可通過三者間的數量關系評估各指標的數據質量。1991-2011年,在人均GDP快速增長的同時,江蘇省人均財政收入、職工年平均工資、農村居民家庭人均收入也不斷提高,隨著時間發展,均值均逐漸增大,方差也逐漸拉大,但都呈現出穩定趨勢的一致性。由圖1可見,四者增速雖有差異,但走勢呈現出較強的相似性。數據在連續的時間維度上表現為漸進穩定性,即絕對值和增速均呈漸進變動,絕對增長和相對增長均未發生突變。同時,由于影響增長的各相關要素具有不同時滯,因此在同一時間產生“共振”效應的可能性較小,各指標的動態變化在某些時間點上可能存在差異。

經檢驗,人均GDP、人均財政收入、農村居民家庭人均純收入等指標間表現為較強的正相關,均為一階單整,存在Granger因果關系和穩定的均衡關系,相互之間的邏輯關系與基本的經濟原理吻合。

圖1 江蘇省人均GDP、人均財政收入、職工年平均工資、農村居民家庭人均收入增速變化趨勢圖

二、模型建立、檢驗與分析

總結我國近十年來關于農民增收影響因素的文獻,主要有以下幾類:一是資源稟賦方面。認為土地、生產性固定資產、人力資本、儲蓄和手持現金這四大類資源是農戶獲得收入的主要渠道。二是農民就業方面。主張農民收入增長困難的深層原因是農村就業不充分。只有減少農民,才能富裕農民,這是世界各國促進農業、農村發展的基本經驗。三是收入分配和價格體制方面。認為改革開放前我國國民收入的分配格局主要是向重工業傾斜,改革開放后主要是向城市傾斜,這種收入分配體制不合理制約了農民收入增長。四是城市化方面。認識到城市化進程滯后,相對較小的城市人口規模難以對農產品形成有效的消費需求,不僅造成了城鄉經濟發展長期處于失衡狀態,農村居民收入增長緩慢,而且進一步導致了國內消費市場需求疲軟,難以啟動。

除上述影響因素外,還有諸如城鄉二元體制、農民權益保障缺失、社會等級制度及思想觀念影響等體制的、政治的和觀念的因素。

本文將影響農民增收的主要因素分為資源稟賦、就業、收入分配與價格體制、城市化程度以及整體經濟發展水平等方面,因此考慮選取的影響變量為:耕種面積(land)、農業機械化程度(amp)、農民生產性固定資產(pfa)、財政支農支出(ae);農村勞動力受教育程度(edu);農產品收購價格(ap)、勞動者報酬(w);農村非農勞動力比重(c);經濟規模(gdp)、工業化水平(sgdp)。由于分析的需要,本文選取剔除價格影響后的江蘇農民人均實際純收入為因變量。利用偏最小二乘法建立模型,數據范圍為1992-2011年。

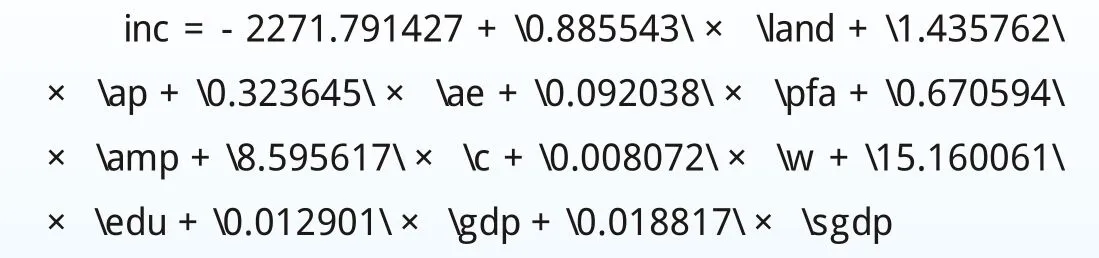

本文采用馬克威5.0 進行模型計算,首先通過變量間的相關系數進行多重共線性診斷,顯示自變量ap、ae、pfa、amp、c、w、gdp、sgdp與因變量之間相關系數均超過0.9,為高度相關,自變量間存在嚴重的多重共線性。擬合偏最小二乘模型提取主成分,第二主成分t2的交叉有效性值Q22=0.0396<0.0975,因此建立基于第一主成分t1的回歸方程:

經檢驗自變量的主成分對自變量的累計解釋能力為83.43%,對因變量的累計解釋能力為99.65%,t1能較好的解釋因變量與代表自變量。

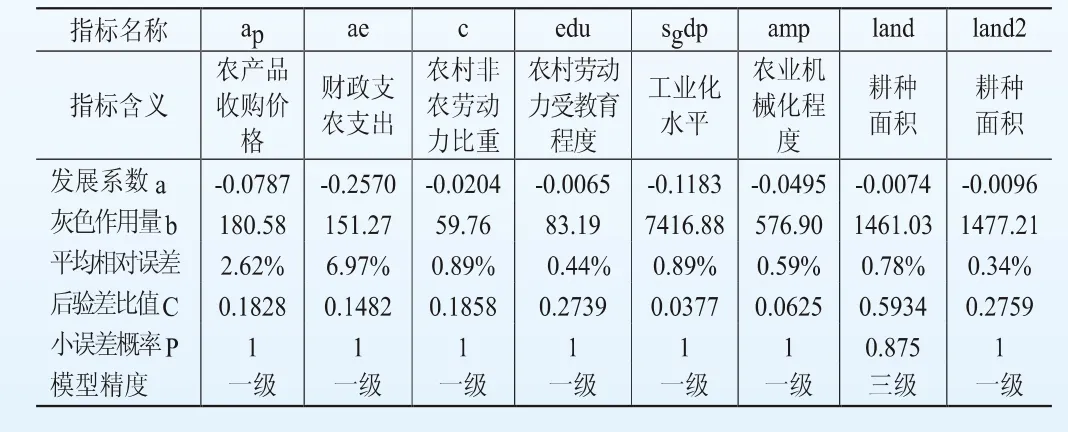

表1 回歸系數表

從表1回歸系數表可以看出,所有的自變量都與因變量存在同向變動關系,即各變量均對農民增收具有正向促進作用。其中影響程度最大的變量為農村勞動力受教育程度(edu),在其他變量不變的情況下,轉移勞動力中初中及初中以上學歷比重每提高一個百分點,農民人均實際純收入增加15.16元,說明教育與技能培訓能夠提高勞動力質量;其他影響程度較大的因素有農村非農勞動力比重(c)、農產品收購價格(ap)、耕種面積(land)、農業機械化程度(amp),系數分別為8.5956、1.4358、0.8855和0.6706。

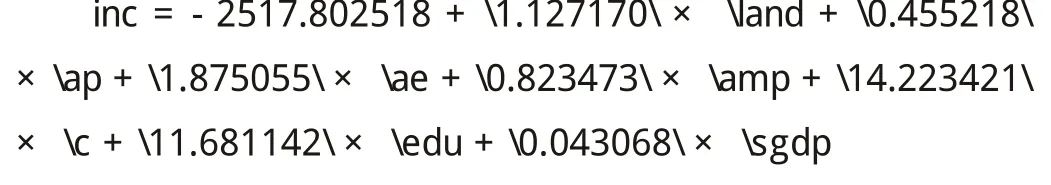

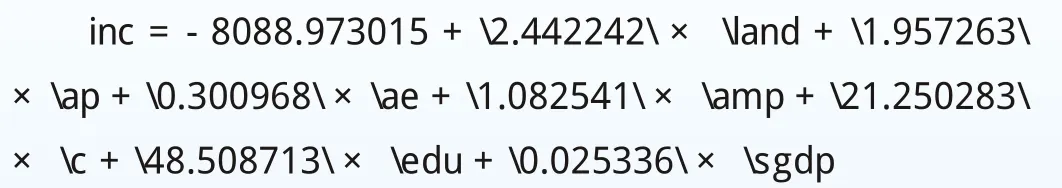

觀察實際純收入增長率可發現,2004年農民人均實際純收入出現了較大幅度的增長,恰逢江蘇2003年開始實行500萬勞動力大轉移;而上述偏最小二乘回歸結果中,非農勞動力比重對因變量的影響也較為明顯,考慮到實行此政策前后影響農民增收的因素可能產生變化,故對數據進行分段處理。剔除部分影響程度較小的變量,選取耕種面積(land)、農業機械化程度(amp)、農業財政支出(ae)、農村勞動力受教育程度(edu)、農產品收購價格(ap)、非農勞動力比重(c)和工業化水平(sgdp)7個變量。

1992-2003年回歸結果為:

提取2個主成分,因變量的累積擬合度為98.8%,自變量的主成分對自變量和因變量的累積解釋能力為89.53%和99.26%。

2004-2011年回歸結果為:

提取1個主成分,因變量的累積擬合度為97.7%,自變量的主成分對自變量和因變量的累積解釋能力為88.3%和98.52%。

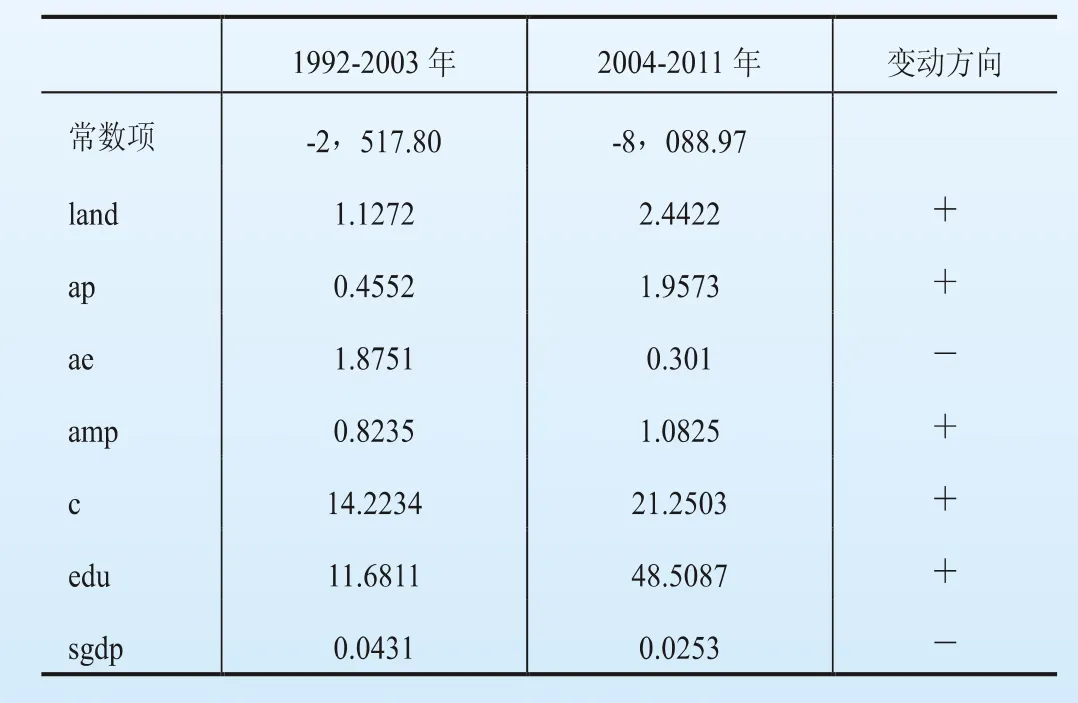

表2 系數比較表

由表2可知,1992-2003年各變量對農民增收影響由大到小依次排列為:農村非農勞動力比重(c)、農村勞動力受教育程度(edu)、財政支農支出(ae)、耕種面積(land)、農業機械化程度(amp)、農產品收購價格(ap)、工業化水平(sgdp)。

2004-2011年各變量對農民增收影響由大到小依次排列為:農村勞動力受教育程度(edu)、農村非農勞動力比重(c)、耕種面積(land)、農產品收購價格(ap)、農業機械化程度(amp)、財政支農支出(ae)、工業化水平(sgdp)。

對比可以看出,農村非農勞動力比重和勞動力受教育程度一直是影響農民增收的最重要因素,因此促進農村勞動力轉移、加強教育培訓是提高農民實際純收入的有效手段。而耕種面積、農產品收購價格、農業機械化程度和財政支農支出也通過影響農民家庭經營收入對農民實際純收入產生較大影響。

三、耦合預測

2010年,江蘇省委省政府提出到2017年居民實際收入倍增計劃,這是江蘇又好又快推進“兩個率先”的重要決策,但能否在短短七年中順利實現還存在很多不確定因素。本文運用灰色模型并通過與偏最小二乘模型的耦合預測2017年江蘇農村居民純收入,以考量在現行經濟環境和分配機制條件下實現農民收入倍增的可能性。

(一)建立GM(1,1)模型

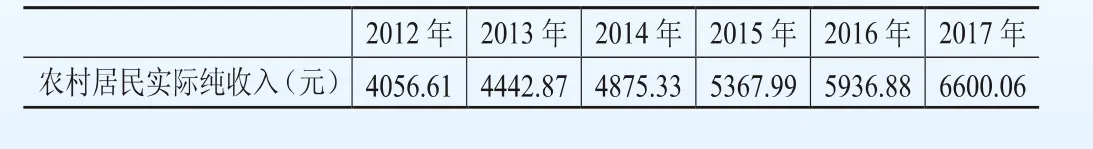

由于GM(1,1)模型對數據量的約束較小,僅需4個數據就可以計算,為減少運算量,同時為使模型減小受舊數據的干擾,這里我們僅用2004-2011年的數據進行建模,為各指標建立的GM(1,1)模型參數如表3所示:

表3 各指標的GM(1,1)模型及檢驗

表中各指標的GM(1,1)模型中,發展系數a均滿足-a≤0.3的條件,因而所建立的灰色模型均可用于中長期預測。但由于耕種面積(land)的后驗差比值C的值較大,整個模型的精度等級僅為三級,預測數據的精度難以保證,因此對人均播種面積這個指標建立基于傳統GM(1,l)模型的灰色新陳代謝模型。

灰色新陳代謝模型是將GM(1,l)模型每個新得到的預測數據置入 中,建立新的GM(1,1)模型重新預測,在每補充一個新信息時去掉一個最老的信息,使預測模型得到有效修正。通過對耕種面積建立灰色新陳代謝模型(land2),相對誤差、后驗差比值和小誤差概率均得到改善,模型精度由三級提升到一級。

(二)農民實際純收入的PLS與GM(1,1)模型耦合預測

將運用GM(1,1)模型預測的各自變量結果代入前文建立的2004-2011期間的PLS模型中,即將GM(1,1)模型的輸出結果作為PLS方程的輸入值,實現GM(1,1)預測模型與PLS方程的有機結合,最終得出農民實際純收入的預測值。同時還建立了農民純收入的GM(1,1)模型與之對照,優選出更適合的模型。

表4 農民實際純收入的兩種模型預測檢驗

從表4結果可以看出,雖然耦合預測模型與GM(1,1)預測模型均通過較好的精度檢驗,但相對來說耦合預測的精度更好一些,平均相對誤差僅為1%,后驗差比值也有一定的減小。

將影響農民實際純收入各因素的GM(1,1)模型所預測的2012-2017年數值作為PLS方程的輸入值,求出的農民實際純收入2012-2017年預測值如表5所示:

表5 農民實際純收入2012-2017年的耦合預測值

(三)實現農民實際純收入倍增的可能性分析

2010年江蘇農民實際純收入為3385元,按照江蘇省委省政府出臺的居民收入倍增計劃,預計2017年江蘇農民的實際純收入應至少為6770元。根據本文的預測結果,到2017年江蘇農民實際純收入為6600元,雖然比6770元少了170元,但差距不是很大。結合前文所建立的2004-2011年段模型,7個影響因素中有5個的系數大于1992-2003年段模型,特別是農村勞動力受教育程度(edu)和農產品收購價格(ap),它們對農民增收的促進作用較1992-2003年段提升了4倍,所以有理由相信在未來的六年,在江蘇各級政府的積極努力下,這些影響因素對農民增收的作用力還將進一步放大,助推江蘇實現2017年農村居民收入倍增。