雷暴路徑在雷擊風險評估中的應用初探

王 芳 李 劍 張衛斌

(浙江省防雷中心,浙江杭州310017)

0 引言

GB50057—2010《建筑物防雷設計規范》[1]在總則中提出,建筑物防雷設計,要在認真研究雷電活動規律以及被保護物特點等的基礎上進行,對某一區域而言,落雷的強度、密度及其時空分布、雷暴路徑是反映該區域雷電活動規律的主要內容,目前對前者的研究較多,而對雷暴路徑研究及應用的文獻則較少,馬宏達在文獻[2]中指出,上世紀50年代,浙江天目山氣象站雷暴活動強烈,并造成多起雷擊事故,根據觀察,雷云總是從左側的山頭上襲來,因此他們于1957年在那里裝設了一些避雷針,在雷雨時可觀察到這些避雷針接閃,該氣象站此后再沒發生過直擊雷事故。王克[3]通過對送電線路雷擊跳閘事故的統計分析發現,線路雷擊閃絡的部位與當地雷暴路徑有密切關系。從筆者對雷電災害案例的研究分析中發現,對某些體量較大的單體,曾出現某些部位反復遭直接雷擊的現象,而在由多個高度相仿的單體組成的較大建筑群中,有些單體多次遭直接雷擊,而有的單體從未發生過雷擊事故。本文嘗試就雷暴路徑對雷擊接閃概率和在雷擊風險評估中的應用做些探討。

1 研究模型

我們利用簡化的電氣-幾何模型R=10I0.65作為研究的基礎,該模型反映了擊距與雷電流的關系,在雷暴云發展過程中,隨著雷暴云中電荷的不斷集聚,雷云下部的云霧大氣被擊穿,隨著大氣電場的進一步增強,云底的電荷與空氣分子發生碰撞,產生輕度的電離,形成向下發展梯級先導,當先導頭部離地面一定距離時,會發生“最后一擊”擊中地面上某一點,這就是通常所說的雷擊。發生“最后一擊”時的距離稱為擊距(R),而在先導到達距大地或物體間隔為R之前可以認為是隨機的,當達到R時其走向將受地物的影響。為分析方便,現以兩個同等高度的建筑物為研究對象,并做出如下假設:

1)該區域地質條件相同,建筑物A、B結構相同,材料相同,高度相等。

2)雷云在經過該區域時,其電荷結構不會發生改變,且該區域內一定會落雷。

3)先導頭部(可視為一點)離哪一點(含物體、地面)最先達到擊距距離,就擊于哪一點。

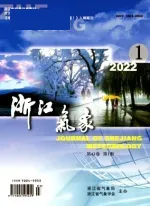

圖1為雷云與建筑物A、B之間的位置關系以及相對應的建筑物接閃概率圖,其中雷云與建筑物位置關系分為3種,圖中圓周為以建筑物A、B為雷擊對象,擊距R為半徑的滾球在水平面上的投影。當雷云移近時,若先導頭部在圓周之外,則雷擊地面,若與圓周相交,則表示地面和建筑物均有可能遭雷擊,若在圓周之內,則建筑物被擊中。由圖1可見:

1)雷云沿建筑物A、B徑向方向移動,當雷云靠近該區域的時候,則必然是處于上風方的建筑物A接閃,而其下風方的建筑物B被雷擊中的概率很小(圖1a)。

2)雷云沿建筑物A、B法向方向靠近該區域,則A、B遭雷擊的概率是均等的(圖1b)。

圖1 雷云與建筑物A、B之間的位置關系以及相對應的建筑物接閃概率圖

3)雷云移動方向與建筑物A、B徑向方向之間的夾角為 α(0<α <90°),如圖1c所示,若先導頭部位于 m、l之間,則A被擊中;若先導頭部位于h、n之間,則B被擊中;若先導頭部位于l、h之間,則取決于夾角α以及雷云到建筑物的距離。當先導頭部經過C點時,距A、B的距離相等,A、B均可能被擊中。過點C作平行于l的直線k,若先導頭部位于l、k之間,則A被擊中,若先導頭部位于k、h之間,則B被擊中。總之,若先導頭部位于 m、k之間,雷擊建筑物A;若先導頭部位于 k、n之間,雷擊建筑物B。直線m、k之間的距離大于k、n,即建筑物A遭雷擊的概率大于建筑物B。而當先導頭部位于直線m左邊或n右邊則擊于大地。

以上分析可知當雷云靠近該區域時,位于雷暴路徑上風方的建筑物A接閃的概率大于下風方建筑物B。

2 位置因子的取值

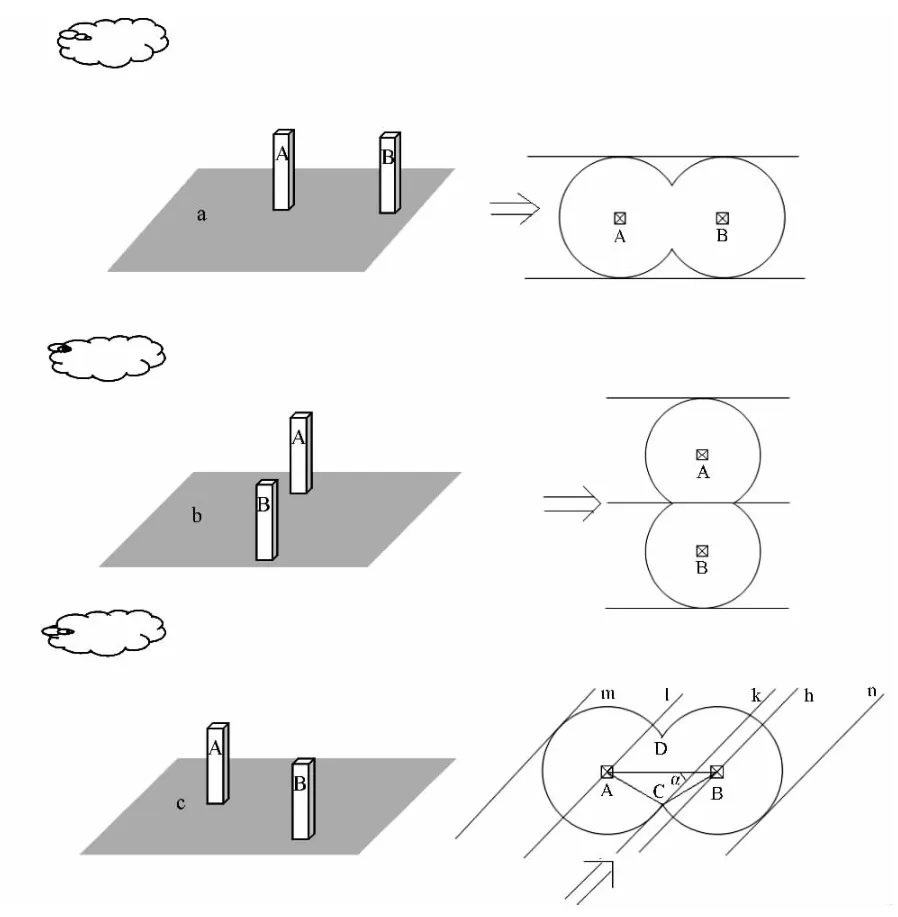

在 GB/T 21714.2—2008/IEC 62305—2:2006雷擊風險評估標準附錄A[4]中,計算年平均危險事件次數ND時,考慮建筑物暴露程度及周圍物體對危險事件次數的影響引入了位置因子Cd,并且規定當評估對象周圍有更高的建筑物或樹木時,Cd取0.25,周圍有相同高度或更矮的建筑物或樹木時,Cd取0.5。事實上,周圍物體對評估對象的影響并不是簡單的高度關系,它與兩者之間的位置以及雷暴路徑密切相關,下面以圖2為例,探討位置因子的取值。

圖2a為由9幢等高單體組成的建筑群,成3×3矩陣排列,分別以①~⑨表示,雷暴主導路徑為自左向右。由圖所示,以第二行單體④~⑥為例,從現有規范Cd取值的標準來看,這3幢單體均表現為周圍有相同高度或更矮的建筑物或樹木。若考慮雷暴路徑的因素,對單體⑤而言,四周均有相同高度的建筑物存在,無論雷暴從哪個方向來,對其影響相同,Cd可取0.5;若評估對象是單體④,雖然三面有相同高度的建筑物,而其上風方為空曠地帶,單體④遭雷擊的概率較大,Cd取值應高于0.5;若評估對象是單體⑥,則同樣是三面有相同高度的建筑物,然而,單體⑥的上風方有單體④,單體⑤存在,則該單體遭雷擊的概率較小,Cd取值應低于0.5。

圖2b為位于雷暴主導路徑上的3幢單體組成的建筑群,分別以a、b、c表示,由圖可見單體b最高,單體a和單體c高度相同,距單體b距離相等,且均處在單體b的保護范圍(例如1:3比例關系)內,分別位于單體b的上風方和下風方。當雷云移近時,單體c由于其上風方有更高建筑物存在,遭雷擊的概率很小,Cd可取0~0.25,而單體a處于雷暴路徑的上風方,雖然處于單體b的保護范圍內,但遭雷擊的概率仍可能較大,Cd可能要在0.25~1取值,這也許就是產生雷電繞擊的原因之一,筆者認為,發生繞擊現象并非僅與雷電流強度有關,還與雷暴路徑密切相關。

圖2 建筑群中各單體位置分布關系

3 應用個例

3.1 雷暴路徑分析

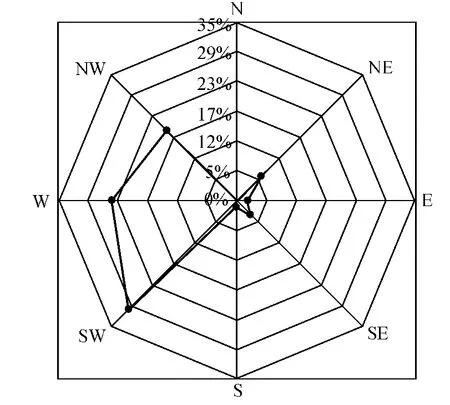

本例所用雷電監測資料來自于浙江省地閃監測網,統計時間范圍為2007—2010年,空間范圍為紹興遠東石化有限公司及其周圍5 km半徑的區域,將雷暴路徑分為:正北(N)、東北(NE)、正東(E)、東南(SE)、正南(S)、西南(SW)、正西(W)、西北(NW)八個方向,利用各次過程的每30 min的地閃空間演變圖,分析雷暴活動路徑,若雷暴過程持續時間短,范圍集中,可利用每10 min的地閃演變圖分析。

由浙江省雷電監測定位系統2007—2010年地閃數據分析可得,紹興遠東石化有限公司及其5 km半徑內共監測到104次雷暴過程,通過對這104次雷暴過程的逐時地閃時空演變情況進行統計,分析雷暴活動路徑,結果可得:西南方向(SW)33次,正西方向(W)28次,西北方向(NW)17次,東北方向(NE)7次,東南方向(SE)4次,正東方向(E)2次,正南方向(S)1次。由此可見,雷暴路徑在方向上分布是不均等的,自西向東移動的雷暴過程共有78次,占總數的75%,為雷暴路徑的主導方向(見圖3)。此外,有12次雷暴過程活動路徑無規則(U)。

3.2 易遭雷擊部位

通過以上分析可見,紹興遠東石化有限公司及周圍5 km半徑內,雷暴路徑在方向上分布是不均等的,主導方向為自西向東。廠區所在地地形屬于河口沖積平原,地勢平坦,位置空曠,公司廠區內有煙囪、生產裝置等高大建筑以及大量金屬構件。位于廠區西部的高大建(構)筑物更易遭雷擊,其下風方的中部的高大建筑遭雷擊的概率小于西部,廠區東部建筑不易遭雷擊,可適當降低雷電防護的級別。

圖3 雷暴路徑分布圖

4 結語

本文通過分析得出:地面物體遭雷擊的概率與雷暴路徑有關,位于雷暴路徑上風方的物體更易受雷擊,在實際防雷工作中,要考慮雷暴路徑對雷擊點的影響,而不單是幾何模型的關系。對位置因子的確定,應結合雷暴路徑的因素,考慮周圍物體的影響,適當增加或降低雷擊風險評估標準中給予的參考值。此外,本文還提出繞擊與雷暴路徑有關。

[1] 機械工業聯合會.GB50057-2010建筑物防雷設計規范[S].北京:中國計劃出版社,2011.

[2] 馬宏達.山區電網防雷的新概念-區域性防雷[J].電網技術,1995,19(7):43 -46.

[3] 王克.雷暴路徑與雷擊閃絡[J].電網技術,1990,14(3):43-46.

[4] 全國雷電防護標準化技術委員會.GB/T 21714.2—2008/IEC 62305—2:2006雷擊風險詳估標準[S].北京:中國標準出版社,2008.