“努帝穆德咒”芻議

拱玉書

《恩美卡與阿臘塔王》是一部用蘇美爾語書寫的史詩,敘述烏魯克王恩美卡(Enmerkar)和遠處伊朗山區的阿臘塔國的國王,如何通過烏魯克使者傳言遞物而進行斗言、斗智及斗技的過程。勝者為尊,役使屬國;敗者稱臣,被人役使。史詩結尾雖然殘缺,烏魯克王最后勝出,卻十分明顯。

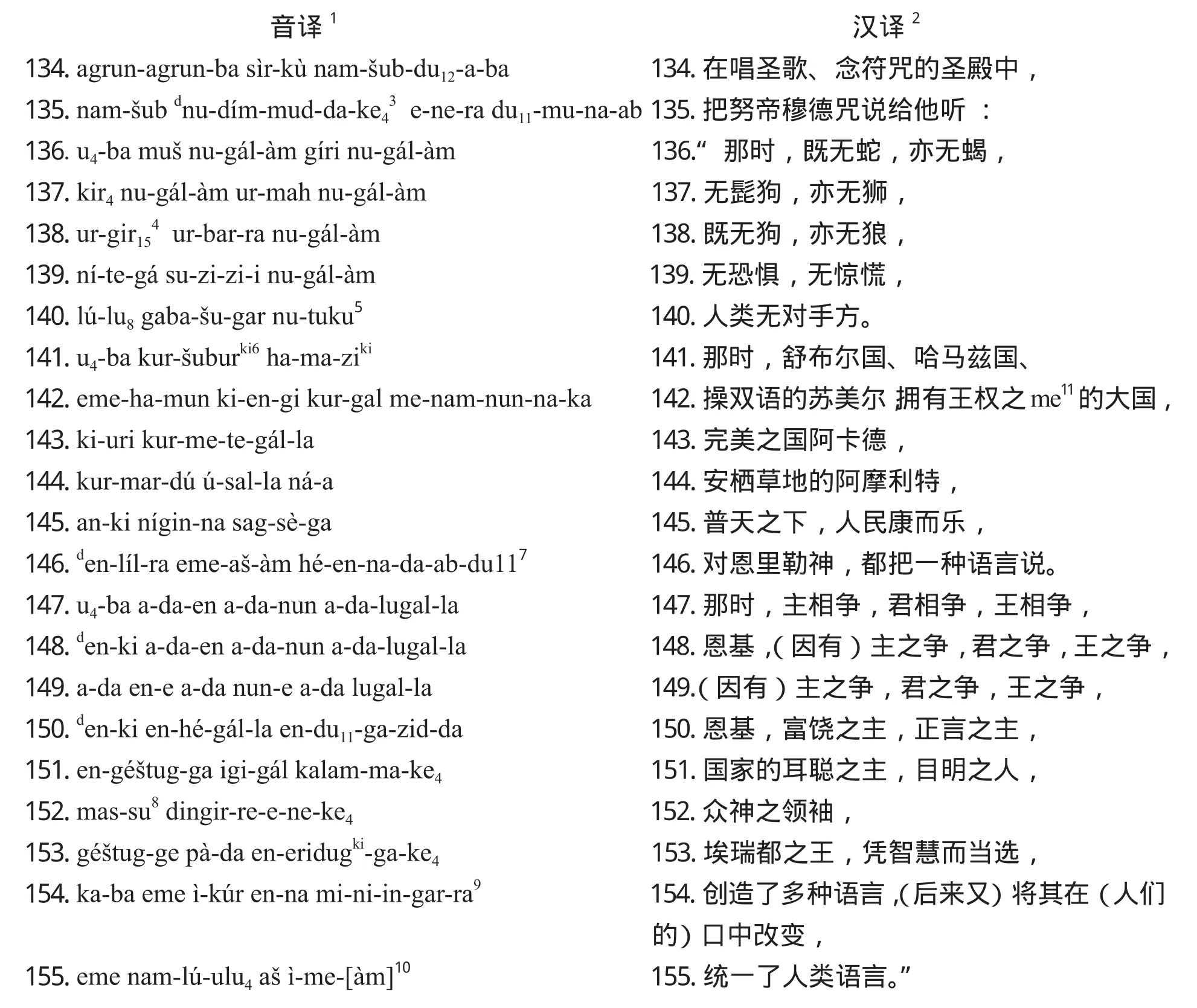

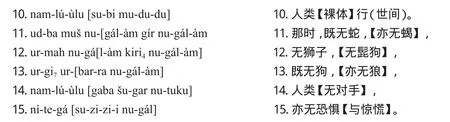

1 音譯參考了雅各布森(Th. Jacobsen, “The Spell of Nudimmud”, pp. 403-416)、凡斯提福特(H. L. J. Vanstiphout, “Another Attempt at the ‘Spell of Nudimmud’”, Revue d’assyriologie et d’archéologie orientale, Vol. 88 [1994], pp. 135-154),個別地方與筆者此前所用音譯(見拱玉書:《升起來吧!像太陽一樣——解析蘇美爾史詩〈恩美卡與阿拉塔之王〉》,北京:昆侖出版社,2006年)不同。2 另可參見拱玉書:《升起來吧!像太陽一樣——解析蘇美爾史詩〈恩美卡與阿拉塔之王〉》,那里的譯文與本文譯文不盡相同。3 抄本(A)為“dnu-dím-mud-ke4”,雅各布森認為“-e”是特指,可譯為“這個”(見Th. Jacobsen, “The Spell of Nudimmud”, p. 409)。4 或作“ur-gi7 (?è)”。5 多數抄本都為“nu-tuku-àm”,有的為“nu-tuku”。Ash 1924-475為“[…] ┌gaba┐-zu-gar nu-gál-àm”(見H. L. J. Vanstiphout, “Another Attempt at the ‘Spell of Nudimmud’”, p. 138)。lu8 (URU)亦可轉寫為ulu4。6 Ash 1924-475為“[…]su-bir4ki”(見H. L. J. Vanstiphout, “Another Attempt at the ‘Spell of Nudimmud’”, p. 138)。7 “hé-en-na-da-ab-bé”(見Th. Jacobsen, “The Spell of Nudimmud”, p. 405)。8 “mas-su”是阿卡德化了的蘇美爾語,既MA?.SUD = mass?“專家/首領”(見H. L. J. Vanstiphout, “Another Attempt at the ‘Spell of Nudimmud’”, p. 146, n. 55)。9 “ka-ba eme ì-kúr-kúr en-na mi-ni-in-gar-ra”(見Th. Jacobsen, “The Spell of Nudimmud”, p. 405)。10 “eme nam-lú-lu8 a? ì-me-a”(見Th. Jacobsen, “The Spell of Nudimmud”, p. 406)。11 “me”在蘇美爾語里是個非常難以解釋的概念,它包羅萬象,既包括形而上的道,也包括形而下的器,如“王道”、“神性”、“英勇”,甚至“誹謗”、“洗劫城市”、“羊圈”都屬于“me”的范疇。蘇美爾神話《伊南那與恩基》羅列了110種“me”。西方學者在如何翻譯“me”的問題上也有很多分歧,有的不翻譯,直接用原文“me”,有的將之譯為“g?ttliches Amt”、“g?ttliche Kr?fte”、“Ordnungskr?fte”、“divine ordinances”等等。從“me”涵蓋的內容看,很難用一個現代概念來對譯“me”。漢語中的“道”和“術”最接近“me”,但又不能完全涵蓋“me”的內容。為了避免引起誤導,本文暫不翻譯“me”。關于“me”的詳細內容,參見拙著《升起來吧!像太陽一樣——解析蘇美爾史詩〈恩美卡與阿拉塔之王〉》,第281—304頁。

可見,對“努帝穆德咒”學者們見仁見智,各執一詞,有的觀點甚至針鋒相對。歸納起來,學者們爭論和探討的問題不下十余個,其中三個是大家共同關注的主要問題,也是本文關注和試圖回答的問題:一、蘇美爾人是否有天堂的概念?二、如何解釋君王們相互爭斗與語言的變亂和統一?三、此咒與史詩的故事情節有無關聯?

一、蘇美爾人是否有天堂的概念?是否認為在人類歷史上有過“黃金時代”?

我們知道,從公元前3500年起(大致相當于考古學上的烏魯克V),蘇美爾人就以烏魯克為中心建立了國家,后來創造了文字,把人類歷史上第一個高度發達的文明固定在人類的記憶中。總體說來,烏魯克時期是個國泰民安、天下太平的盛世,出現三個著名國王,恩美卡、盧伽勒班達(Lugalbanda)和吉勒伽美什(Gilgame?),他們都成為后世君王的典范。這個時代大有孔子說的“大道之行”、“三代之英”、“天下為公”(《禮記·禮運》)的味道。依我拙見,孔子講的大同與小康并不是社會發展的兩個階段,而是社會的兩種狀態,一個是理想狀態,一個是嚴酷現實。烏魯克時期兼具大同與小康的特點。這個時期出現了建筑規模相當大的神廟,說明已經出現高度統一的宗教意識,也說明人們重視儀式(禮儀);這個時期出現了大量的藝術品,幾乎都屬于宗教題材或農耕、畜牧題材,說明這個時期是相對和平的時期;屬于這個時期的“人表”羅列了百余種職業,說明社會分工詳細,社會形態發達,人民各有所司,各有所養;屬于該時期的“容器表”,羅列了120余種不同容器,說明人們的物資生活極其豐富。總之,無論考察考古材料,還是閱讀文獻材料,似乎都可以看到,這個時期是個“老有所終,壯有所用,幼有所長”的時代,是國泰民安的理想時代。不僅如此,當時的烏魯克是人類文明的中心,對周邊世界產生了極大影響,推動了周邊世界的文明進程。本文討論的“努帝穆德咒”和包含此“咒”的史詩是蘇美爾人的作品,其中反映的國泰民安、太平盛世都是蘇美爾人的心理反射。毋庸置疑,蘇美爾人創造這樣的史詩不僅僅是為蘇美爾歷史上類似“禹、湯、文、武、成王、周公”這樣的君王歌功頌德,更是為了彰顯蘇美爾文化的優越性。

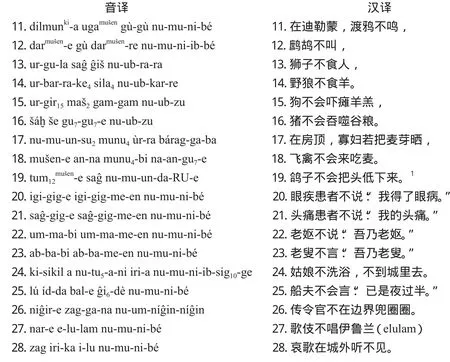

類似上述關于全無時代的描述,在蘇美爾文學作品中還可見到。這些段落亦常被學者們視為蘇美爾人天堂主題的代表。“恩基與寧胡爾桑”(Enki and Ninhursa?a)的第11行至28行這樣寫道:

1 大概指低下頭來吃糧食。

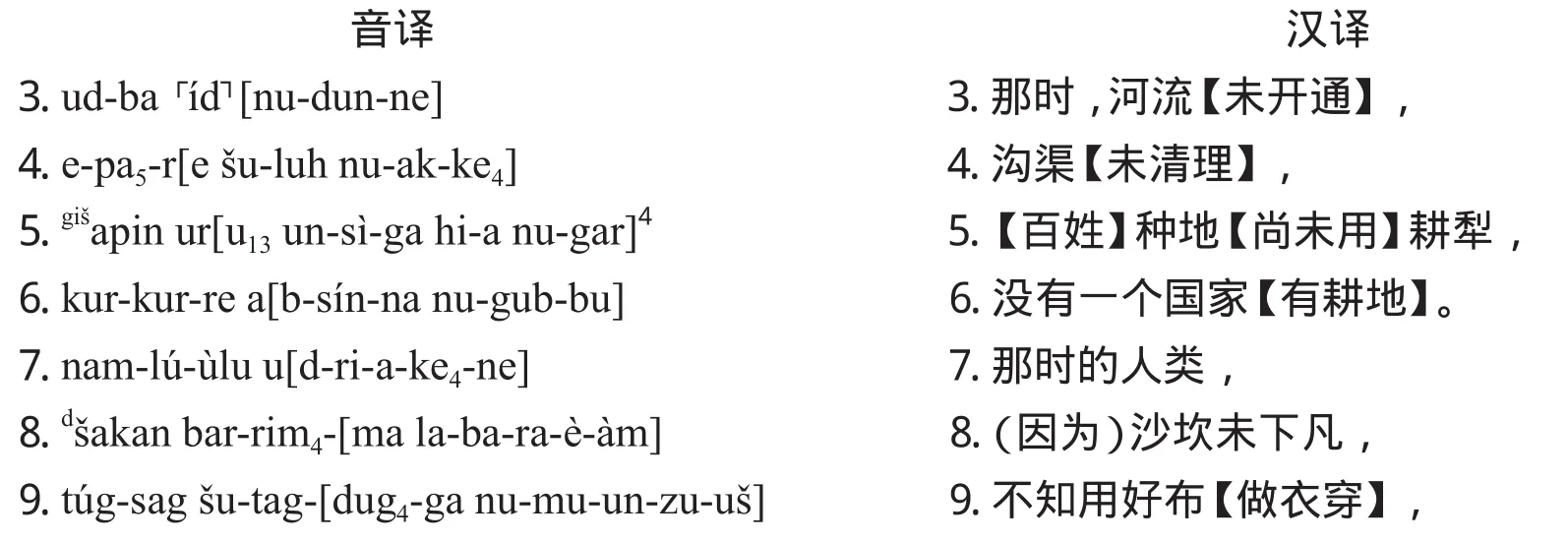

在所謂的“埃瑞都創世記”(The Eridu Genesis)中有這樣的描述:

4 或作gi?apin-ur[u13 ukù-sì-ga-?ár-a nu-gar],見Th. Jacobsen, “The Eridu Genesis”, Journal of Bblical Literature and Exegesis, Vol. 100, No. 4(1981), p. 516。

二、如何解釋君王們相互爭斗與語言的變亂和統一?

西方學者往往用“lord”來翻譯“en”,用“prince”來翻譯“nun”,用“king”來翻譯“lugal”。然而,不論是本文的漢譯,還是西方學者的英譯,都不能準確反映原文。“王”或類似概念在蘇美爾人的早期文獻中有多種表達方式,除了這里提到的“en”、“nun”、“lugal”,還有“ensí”和“bàra”等,這個問題十分復雜,非本文所能解決。本文將“en”、“nun”和“lugal”對譯為“主”、“君”、“王”,意在表明三者意義相近,但又有別,請不要嚴格按漢語中這些詞的字面意義理解。

烏爾第三王朝時期的蘇美爾人非常清楚,“四方”之內,國家眾多,語言各異,一統天下的標志是語言歸一,眾口一詞;天下大亂的標志恰恰相反:各言所言,不能溝通。所以,烏爾第三王朝的蘇美爾人把語言作為評判天下是否統一與太平的標準之一。烏魯克時期是天下一統的太平盛世,在烏爾第三王朝時期的蘇美爾人眼里無外乎于普天之下,對恩里勒神大家“都把一種語言說”,而把接下來的早王朝時期和阿卡德時期的王侯將相相互攻伐的亂象歸結為恩基“創造了多種語言”的結果。在蘇美爾人的觀念中,人間的一切都是神的安排,就像人患疾病、國破民窮是神對人的懲罰一樣,人逢喜事、國泰民安便是神對人的賜福。所以,烏魯克時期的太平盛世是神對蘇美爾人的賜福,而早王朝時期的天下大亂也自然是神的安排。神這樣做的目的何在?上文已經談到,克萊默認為,原因在于恩基嫉妒恩里勒神,因而蓄意制造亂世。這種觀點沒有根據,也不符合“努帝穆德咒”在史詩中的語境。雅各布森認為,恩基這樣做是為了保護人類,因為人類若沒有天敵,一味繁衍,最終必定惹怒眾神之父恩里勒,恩里勒神必然會再次用洪水消滅人類,所以,恩基制造亂世,讓王侯將相相互攻伐,以減少人類數量,避免滅頂之災,是保護人類的、未雨綢繆的措施。這是典型的馬爾薩斯主義的翻版,在史詩的語境中完全講不通。

三、此咒與史詩的故事情節有無關聯?

按照本文作者的理解,“努帝穆德咒”描述了蘇美爾—阿卡德歷史上的四個各具特點的發展階段,即史前、烏魯克時期、早王朝—阿卡德時期和烏爾第三王朝時期。史前時代雖然什么都沒有,但在蘇美爾人心里畢竟是“無恐懼、無驚慌”的美好時代,這個美好時代的延伸便是烏魯克時期的太平盛世,之后經歷了天下大亂、各言其言的亂世,最終迎來天下一統的時代,即史詩作者生活的烏爾第三王朝時期。史詩是在歷史地論證蘇美爾人的統治地位和蘇美爾人的歷史沉浮,這是一種合久必分、分久必合的思想,也是蘇美爾人的真實歷史。蘇美爾人在用這種事實告誡阿臘塔人,目前是合的時代,是恩基“統一了人類語言”的時代,是蘇美爾人的一統天下,是人人都必須講蘇美爾語的時代,所以,阿臘塔王必須聽命于烏魯克王,為烏魯克人役使。蘇美爾人似乎在告誡阿臘塔王,讓他看清這個歷史大勢,盡快俯首稱臣。由此可見,從內容看,“努帝穆德咒”是在歷史地論證蘇美爾人的統治地位和目前的優勢,符合史詩的情節發展,屬于史詩的有機組成部分。

從烏魯克王對阿臘塔王發出的威脅言詞的整個語境看,“努帝穆德咒”也不突兀,而是合情合理。就內容而言,恩美卡的首次“口諭”(即口授給使者的、對阿臘塔王進行威嚇的言辭)可分為以下幾個層次:

(1)自我炫耀,展示神寵,肯定自己的合法地位(這層意思沒有體現在烏魯克王的“口諭”中,只體現在使者向阿臘塔王重述“口諭”的段落中,可能是為了減少重復):

179.“吾主這般說,吾主這般言:

180.吾主生就王者身,

181.烏魯克王,生活在蘇美爾的巨龍,能把大山變齏粉。

182.他是山中羊,頭上長巨角,

183.他是野牛與小牛,以爪刨圣草。

184.由良牛生于山之間,

185.烏圖之子恩美卡,是他派我前來把你見。

(2)到達目的地之前的使命:

108.你要前往祖畢山,

109.越過祖畢再向前。

110.蘇薩與安山,

111.愿其來歸降,仿佛小鼠般。

112.崇山峻嶺一重重,

113.愿其拜服塵土中。

(3)對阿臘塔王進行威脅:

114.使者啊,對阿臘塔王,你要這樣說,你要這般言:

115.‘莫使我將城市毀掉,仿佛野鴿離樹逃。

116.莫使我將其毀掉,仿佛棄巢而去的鳥。

117.莫使我將其下壓,猶如目前的市場價。

118.莫使我使它揚沙飛塵,仿佛灰飛煙滅的城鎮。

119.莫使恩基詛咒它,將平原(叫做)阿臘塔。

121.這之后,伊南那在那里站,

122.大聲〔叫〕,〔大聲〕喊。

123.莫使我將其洗劫,〔仿佛〕一場大劫難。

(4)對阿臘塔王提出需要付諸行動的具體要求:

124.〔將要生產的〕黃金,他將裝之皮袋里,

125.本地me之銀,他將與之放一起。

126.他將加工之,〔使之成為〕上等銀,

127.山中之毛驢,將把這些貨物運。

128.蘇美爾的小恩里勒神,為了我——

129.努帝穆德在其圣心中選定的統治者,

130.讓他們建造純潔me山一座,

131.仿佛黃楊樹一棵,美麗且巍峨。

132.為了我,讓他們把明亮的角裝飾得色彩斑斕,仿佛烏圖出圣殿,

133.為了我,讓他們把門柱修得金光閃。

(5)“努帝穆德咒”,歷史地論證蘇美爾人的統治地位和目前的優勢:(原文略,見上文)

(6)最后,語重心長地提出完成任務的保證:

156.使者即將進山去,奔向阿臘塔,

157.國王再次叮嚀他:

158.“使者啊,夜幕里,要像南風一樣疾行,

159.烈日下,要像露水一樣蒸發!”

可見,不論從自身內容,還是史詩的整體語境方面看,“努帝穆德咒”都不生硬和突兀,而是順理成章,甚至可謂獨具匠心。

最后,還有一個問題必須提出并給予解釋:在史詩中,“努帝穆德咒”出自生活在公元前29世紀的烏魯克王恩美卡之口,怎么會反映公元前22—前21世紀的烏爾第三王朝時期蘇美爾人的歷史觀?我的回答是,這就是文學作品,即真實,又不完全真實;即反映歷史,又不完全反映歷史;即有娛樂作用,又有政治宣傳和鼓動作用。《恩美卡與阿臘塔王》成文于被現代學者稱為“蘇美爾復興”的烏爾第三王朝時期,史詩作者在創作或整理口傳的相關故事時,必然或自然地會留下時代烙印,這種時代烙印在“努帝穆德咒”中尤為明顯,什么“哈馬茲”、“阿摩利特”,甚至“蘇美爾”、“阿卡德”,統統都是烏爾第三王朝時期的概念,不可能出自恩美卡之口。文學作品不但會留下時代烙印,作者更會自覺不自覺地把自己的觀點融入到作品中,在此,作者把當時的“歷史總結”移花接木般地安在了恩美卡身上,政治宣傳躍然紙上。