琴弦上的跋涉

冬擷

杜長江的爺爺杜慶茂和父親杜福莊將百年的胡琴制作手藝傳承了下來,背井離鄉的他們使得手工胡琴在濟南得到延續與發展。而今,杜長江和弟弟杜文源繼承了他們的手藝。百年來,胡琴制作技術幾經改良精進,但是兄弟二人依舊恪守爺爺和父親的教導,堅持著一個手藝人的執著與品性,讓手工胡琴可以自歷史的長河中跋涉而來。

民國初年,杜長江的爺爺杜慶茂從河北武邑老家來到北京,在當時著名的文盛齋琴鋪學習制琴、修琴技藝。三年技藝學成之后,杜慶茂師兄弟三人分別扎根北京、天津和濟南三大曲藝重地,自立門戶,成立胡琴鋪,走上了專業制琴、修琴的道路。

然而,同門師兄弟三人中,只有杜慶茂的胡琴鋪堅持并傳承了下來。在北京開鋪的大師兄,解放初期便因故去世,手藝也斷了;天津開鋪的二師兄,在上個世紀60年代雙目失明,兒女卻都當了工人,無心繼承這門手藝。這門手藝傳承到今天,就只有杜家了。

文盛齋初創時期,北京只有兩三家胡琴鋪。他們主要是生產宮廷用的高檔琴、箏、瑟、二弦,以及剛剛在旗人貴族子弟中興起的說唱用“八角鼓”和“三弦”。文盛齋在同行的競爭中,以質優價高、檔次高雅為特色。他們選料必挑“頭水”,用料十分講究,做工十分精細,所以雖然價高,樂者仍舊爭購。直至解放后,文盛齋還保留有當初給宮廷做的胡琴樣品,樣式華貴,格調高雅,音色純正,為行家所稱道。

1915年,杜長江的爺爺杜慶茂到文盛齋學習制琴、修琴技藝,“三年零一節”之后,來到濟南當時的鞭指巷中段開設了“北京馬良正濟南分號”,以修琴、制琴為生。經歷了近百年的風風雨雨,一路走來,胡琴鋪的生意經歷了“三起三落”。1952年的時候,新中國剛剛解放,社會興旺,聽京劇、唱京劇再也不是舊社會達官貴人的特權,人們自由地享受著京劇帶來的樂趣,胡琴生意隨之高漲。“那時候生意火到什么程度?我爺爺(杜慶茂)、奶奶從老家帶來十多個徒弟,每天做的胡琴都供不應求,連街上算卦的都跑來做胡琴。”杜長江說。幾年之后胡琴生意逐漸沉寂。到了1966年,文化大革命開始,單位上都成立了宣傳隊,胡琴生意又興隆起來,但時間不長,只有一年半多。胡琴生意的再一次興旺是伴隨著革命京劇樣板戲的興起,這也整整影響了一代人。到了上世紀80年代,生意逐漸平穩下來。因為從小就耳濡目染,杜長江也早早地“拾起”了這門家傳的手藝。

如今,杜福莊胡琴鋪已經有兩家門店,一家位于鞭指巷31號,由杜長江的弟弟杜文源執掌店鋪;另一家則是我們見到的位于貢院墻根街的狀元墻邊,平常由杜長江打理。

杜長江說,令父親最欣慰的不僅是這門手藝在自家傳承下來,而且胡琴鋪也聲名遠播,得到海內外人士的認可。杜福莊胡琴鋪的胡琴都是精工細作的純手工制品,往北賣到過沈陽,往南到浙江、江蘇,往西南到廣西。胡琴鋪也是靠著精挑細選的原材料和精雕細作的技藝,吸引了京劇大師方榮翔的琴師畢可安、山東京二胡專家周娜娃前來買琴、修琴。有些旅居新加坡、美國的僑胞還請人專程來此捎幾把胡琴帶過去,而國內的一些京劇琴師、“發燒友”也經常通過郵寄的方式來買琴。

當我們首次見到杜長江時,他正在小小的工作室里打磨琴筒。雖然對胡琴的了解并不多,但是看著琴桿上因手握磨成的亮銅色,也能判斷出,這是把年代久遠的胡琴。

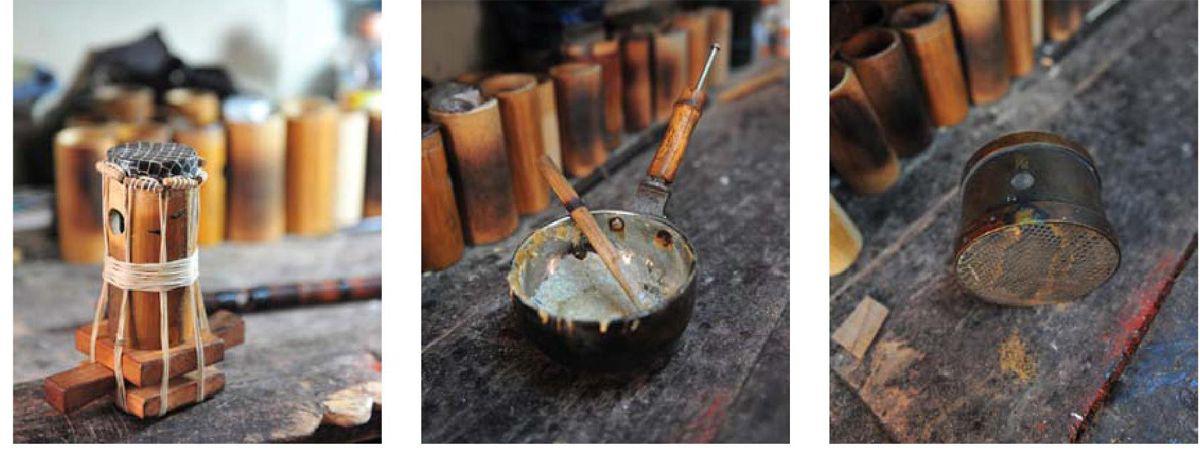

杜長江說,那是馬良正制作的一把胡琴,得有八九十年歷史了。是從哈爾濱寄過來換琴皮的。為了更真切地了解胡琴的制作與修護,我們靜靜地在一旁觀察,當注意到杜師傅銼琴筒時略有吃力的樣子,心想可能是銼子遲鈍的緣故。不料杜師傅卻說,“這是我自己專門制作的銼子。”原來杜師傅的銼子有個特點,打磨琴筒時抹掉的只是黏合琴筒與琴皮之間的膠狀物質,不會傷及琴筒。“爺爺(杜慶茂)在世時一直教育我們,不能為了省勁就損壞胡琴。”杜師傅邊說邊繼續細心地打磨著琴筒。其實,一把好的胡琴可能會用好長時間,但是琴皮卻要不間斷地替換。而如果修壺者為了省事,快速打磨琴筒,那么這把胡琴換不了幾次琴皮,就會因琴筒被削薄而再也沒法使用。“這是我們從小就被教導遵守手藝人的道德準則。”杜長江嚴肅地說。

急速發展的現代社會,心浮氣躁的人們都講求一個“快”字。許多手工藝品都被批量的流水線生產所替代。但是也正因為這種盲目求快的批量生產,造成一些老手藝的失傳。杜福莊胡琴鋪保留了目前為數不多的用魚鰾黏合琴筒與琴皮(即“蒙皮子”)的技藝。杜長江說,任何現代化學黏合劑都比不上天然的魚鰾,選蟒皮蒙皮子是杜家制琴技藝最重要,也是最核心的步驟。這種杜氏“蒙皮子”技巧能夠使得胡琴發聲更加清脆悅耳。

而臺上三分鐘,臺下十年功。用魚鰾蒙皮子的胡琴聲音雖好,但是這種技藝卻要求很高。杜長江說,現在買的魚鰾雖然不用自己砸,卻依舊非常費時。買來魚鰾需要先按比例與水混合蒸煮,蒸半斤魚鰾就需要大約四小時。但這只是個開始。魚鰾蒸成黏稠的糊狀后,要再熬制一天,甚至更長。熬好后再將魚鰾晾干,每次使用時,需要再拿出晾干的魚鰾砸碎,重新熬制。而“蒙皮子”只是制作胡琴的其中一道工序。要求嚴苛的杜福莊胡琴,每一道工序都有嚴格的標準。琴桿取自福建閩侯的竹竿,“琴筒”取自浙江的篙竹,“琴皮”最講究湖北的“漢口皮”……而為了能夠獲得好材料,杜長江不惜每年出外跋涉,采購原料。成色好看的竹子,起碼是五年以上的。

胡琴的發展與京劇的發展幾乎是同步前進的。自清同治、光緒年后,由于徽班進京形成了京劇,很快從宮廷熱轉到民間,而京劇伴奏的主要樂器就是胡琴。解放后,將胡琴定名為京胡,便于與其他類胡琴樂器有所區別。許多著名琴師也同制琴藝人一起參與了胡琴的改革。發展至今的胡琴,被列入濟南市級非物質文化遺產名錄。

其實,在解放前老濟南曲藝興盛時期,鞭指巷曾經是樂器鋪扎堆的地方,僅胡琴鋪就有七八家。如今,繁華落盡,杜福莊胡琴鋪成為濟南唯一尚存的傳統手工制琴修琴鋪子。能夠發展傳承至今,杜福莊胡琴鋪靠的是什么?“一是材料,二是技術。”杜長江表示,別看祖孫三代制琴師都不會拉琴,但都長了一雙會聽音的耳朵,這也是制琴師必備的絕活。這門手藝傳到杜長江這兒,已經是第三代。現在卻面臨失傳的境況。

正如其父親杜福莊擔心的那樣,制作民二胡的皮子來自湖北一種野生蟒,現在,這種動物已被列為保護動物,不準捕殺了。現在胡琴鋪里用的蟒皮是存貨,以后用什么替代皮還沒想出來。此外,做胡琴用的最佳木料是來自舊紅木家具的老料,它干度大,不易開膠,前幾年在濟南的四里山還能收購到,現在已很難買到。要保證胡琴的質量,但杜福莊胡琴未來發展的原料供給成了一大難題。

因為學習制作胡琴的工藝較為復雜,很多關鍵環節的工藝要領需要幾十年反復制作才能把握。而且制琴這門手藝,更不是一個能賺大錢的行當,并且需要耐得住性子,所以杜家第四代的孩子對于這門手藝都沒大有興趣。“現在年輕人都不稀罕這個了,養家糊口還可以,不過掙不了大錢。”

說起這些,杜長江一臉無奈。他手扶那張工作桌,嘆息道:“這張桌子已有百余年歷史,是自爺爺開琴鋪時就跟隨他的,而今我卻不知道可以傳給誰,不知道如何才能傳承下去?”順著杜長江手指的方向,我們看到承載各類胡琴與制琴工具的那張桌子,而桌子上的案板已經凹痕累累。它見證著幾代手工胡琴匠人的跋涉歷程,又是杜家堅持制琴家學的道德戒尺。

很難想象,沒了純手工制作的胡琴,我們還能否聽到高亢悅耳的清脆樂音。