削峰建機場,環評應在建設前

王琳

媒體評論員

削峰建機場,環評應在建設前

王琳

媒體評論員

溶洞一毀無從修復,而交通問題卻是可替代的。就算要建機場,選址也應貫徹對生態的最小損害原則。

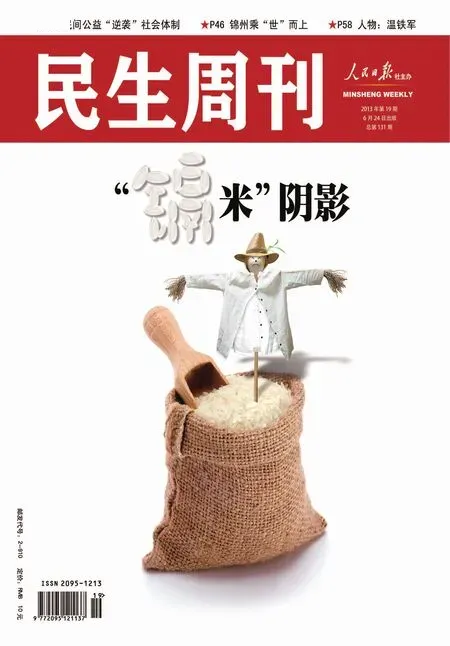

神農架削山填谷建機場,將于今年10月通航。或是有感于建設兩年多來的艱辛,當地政府拋出了一篇宣傳稿,重點描述了工期中的重重困難。如:工地海拔2580米,遍布溶溝和溶洞;持續150天的冰凍期,“滴水成冰”。文章寫道,就在這樣艱苦的自然條件下,數百名工人鑿山填石,夜以繼日,兩年時間,這個華中第一高的神農架機場,終于初具雛形。

但在互聯網上,這篇宣傳稿卻遭到了多數網友的吐槽,更多人關注機場建設與生態保護的沖突。據當地媒體報道,為建設這處機場,建設者們削平了5處聳立的山峰,還在邊坡地帶和道面區處理了217個溶洞、溶槽、溶溝、溶隙、漏斗。這樣的“大手筆”,說不破壞生態環境,恐怕沒有人相信。而當地宣傳部門回應說,“不會嚴重破壞環境”。

不知道在神農架機場的決策者看來,何種程度的環境破壞才算是“嚴重”?圍觀者多數并非環評專家,自然也不能自樹標竿。但可以確定的是,如此大項目,在規劃報建階段就得進行環境影響評估,并充分征求民意。據《環境影響評價法》,“除國家規定需要保密的情形外,對環境可能造成重大影響、應當編制環境影響報告書的建設項目,建設單位應當在報批建設項目環境影響報告書前,舉行論證會、聽證會,或者采取其他形式,征求有關單位、專家和公眾的意見。”神農架機場的環境影響報告書現又在何處?論證會、聽證會開了嗎?哪些民意代表參加了這些會議,并提出了何種意見,這些意見有無得到尊重?這些至今都還是個謎。

而從神農架機場開工兩年多來的現狀看,已然是“生米煮成了熟飯”。如果不是拜一篇宣傳稿所賜,多數人對這個大項目可能還一無所知,就更不用說公眾參與和輿論監督了。

靠自我吹捧的“宣傳稿”來滿足公眾知情權,可謂尷尬。這場姍姍來遲的建設與保護之爭,本應發生在項目決策之前。削峰填谷建機場,究竟是不是“大破壞”,這還得回到利弊衡量。如我們所知,神農架當地獨特的喀斯特地形正是這一知名景區的魅力所在。可以說,每座山峰、每個溶洞都有各自獨特的審美價值和生態價值。尤其是溶洞,其形成往往要經過幾十萬年、幾百萬年甚至上千萬年的沉積鈣化。填平上百個溶洞,與縮短游客到神農架的時間相比,孰輕孰重理當慎重考量。溶洞一毀無從修復,而交通問題卻是可替代的。就算要建機場,選址也應貫徹對生態的最小損害原則。筆者查看中國民用機場布局圖,發現在神農架機場的方圓200平方公里環形圈內,已經有9個機場。神農架機場難道就那么迫切嗎?

從當地津津樂道于這個機場對促進旅游產業可能發揮的重要作用看,他們對于生態的重視程度遠遠低于吸引更多的游客。這種竭澤而漁的發展觀念,對于神農架人也未必是福音。若不重視并理順建設與保護的關系,如何能保證今后沒有類似的大項目再度侵蝕神農架那本已脆弱的生態?