放射安全防護干預措施在社區醫療放射中的效果評估

唐雄樂 蔡 毅 陳勁為

廣州市海珠區沙園街社區衛生服務中心,廣東廣州510250

放射診斷是現代醫學不可缺少的組成部分,廣泛應用城鄉各地醫療機構,隨著醫療技術及放射診療技術飛躍發展,人們遭受電離輻射的機會明顯增多,所受放射劑量亦相應增多[1]。放射診斷過程可以產生的職業照射、醫療照射、公眾照射,在醫療機構的診療活動中忽視對患者的防護普遍存在[2],而且還有自然發生的潛在輻射,直接作用于人體,危害公眾的身體健康,所以電離輻射已經成為一個重要的公共衛生問題[3]。本研究是在我國《放射診療管理規定》框架下,在社區醫療中采用實際數字化監測和計量、遵從輻射防護的三個基本原則下,旨在探討放射安全防護干預措施在保障社區群眾、就診患者及職業人群等放射安全及健康中的效用。

1 資料與方法

1.1 一般資料

2012年5月1日~2012年11月31日對廣州市海珠區沙園街社區衛生服務中心(以下簡稱“我中心”)醫用放射情況進行放射衛生防護干預、監督及監測,對象:我中心各類醫用射線機如高頻數字胃腸機、高頻拍片機、CR、牙科機、碎石機等的工作場所,職業人群、就診患者及我中心附近本社區公眾群眾。各類醫用射線機6臺,工作場所4處,職業人群人數48人,隨機選取干預前后我中心就診患者150例及社區公眾150例。

1.2 方法

1.2.1 放射安全干預根據輻射防護的三個基本原則及防護標準對研究對象進行防護干預[4]。主要具體干預措施包括:①增設防護設施及相關人員的培訓、宣傳教育等;②調整機房面積及改造機房的不合理設置;③安裝通風設施;④設警示燈和防護標志;⑤實踐的正當化;⑥防護的最優化;⑦個人劑量限值化。

1.2.2 利用實時監測技術,采用BH3103X-γ射線便攜式巡測儀進行射線防護監測、FJ-377熱釋光劑量儀進行個人劑量監測、LiF(Mg,Cu,P)熱釋光劑量計,S-95多道γ譜儀進行空氣放射性污染監測,大功率采樣器,進行實時監控。通過計算機軟件管理,進行輸入整理數據,統計分析受過放射輻射的職業人群、就診患者及社區居民的情況。所有設備都經國家標準劑量學實驗室標定。

1.3 監測方法

參照GBZ161-2004《醫用γ射束遠距治療防護與安全標準》規定的布點原則進行射線防護監測[5]。對工作場所及周圍輻射水平進行檢測。測量時隨機布點,重要部位(門、觀測窗)多布點,每個點測量5次,結果取其平均值,測量條件為正常工作條件和最大工作條件兩種情況;依據GBZl28-2002《職業性外照射個人監測規范》的規定進行個人劑量監測,監測周期為3個月[6]。

1.4 觀察指標

對防護干預前后X射線機及工作場所和周圍環境、工作人員、就診患者及社區公眾輻射水平劑量監測,監測周期3個月,監測兩個周期(6個月)后對比干預前后結果。

1.5 統計學方法

2 結果

2.1 工作場所和周圍輻射水平平監測結果

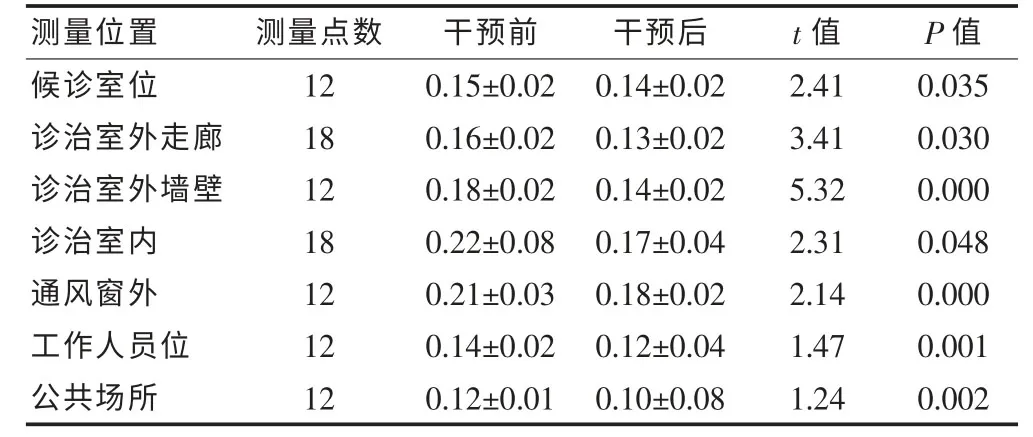

防護干預前后比較輻射水平空氣比釋動能率明顯下降。候診室位(P=0.035<0.05)、診治室外走廊(P=0.030<0.05)、外 墻 壁(P<0.01)明 顯 降 低;診 室 內(P=0.048<0.05)、工作人員位(P=0.001<0.05)、通風窗及公共場所(P<0.01)結果均低于GB18871-2002《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》中的劑量限值20 mSv/a的導出值10μGy/h。見表1。

表1 干預前后輻射水平空氣比釋動能率檢測結果均值比較(μGy/h,±s)

表1 干預前后輻射水平空氣比釋動能率檢測結果均值比較(μGy/h,±s)

注:表內數據包括本底劑量率,本底為0.10μGy/h

測量位置 測量點數 干預前 干預后 t值 P值候診室位診治室外走廊診治室外墻壁診治室內通風窗外工作人員位公共場所12 18 12 18 12 12 12 0.15±0.02 0.16±0.02 0.18±0.02 0.22±0.08 0.21±0.03 0.14±0.02 0.12±0.01 0.14±0.02 0.13±0.02 0.14±0.02 0.17±0.04 0.18±0.02 0.12±0.04 0.10±0.08 2.41 3.41 5.32 2.31 2.14 1.47 1.24 0.035 0.030 0.000 0.048 0.000 0.001 0.002

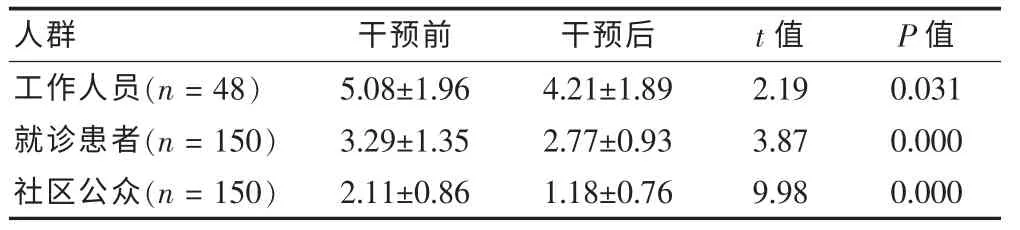

2.2 個人劑量監測結果

對放射科全部從事放射工作及相關職業工種的48位工作人員、隨機分別選取干預前后來我單位就診患者群體150例及我單位附近社區公眾群體150例,進行輻射水平劑量監測。干預前后個人劑量監測結果比較:工作人員由干預前(5.08±1.96)mSv/a下降至(4.21±1.89)mSv/a,差異有統計學意義(P=0.036<0.05);就診患者由(3.29±1.35)mSv/a降至(2.77±0.93)mSv/a(P<0.01);社 區 公 眾 由(2.11±0.86)mSv/a降至(1.18±0.76)Sv/a(P<0.01)。見表2。

表2 工作人員個人劑量、就診患者及社區公眾個人劑量干預前后檢測對比(mSv/a,±s)

表2 工作人員個人劑量、就診患者及社區公眾個人劑量干預前后檢測對比(mSv/a,±s)

人群 干預前 干預后 t值 P值工作人員(n=48)就診患者(n=150)社區公眾(n=150)5.08±1.96 3.29±1.35 2.11±0.86 4.21±1.89 2.77±0.93 1.18±0.76 2.19 3.87 9.98 0.031 0.000 0.000

3 討論

伴隨放射學、核物理與相關學科的發展,公眾接觸電離輻射的機會也逐漸增多,輻射直接作用于人體,危害公眾的身體健康,日趨成為一個重要的公眾健康問題。自然界本身就存在著放射源,照射量大約為0.6 mR/d,低于人體所能接受的危害劑量的界限量值(2 mR/d),實踐證明不產生危害[7],然而醫療機構的診療活動中忽視放射安全防護的卻普遍存在[2],輻射照射可影響造血系統、中樞和周圍神經系統、內分泌系統、生殖系統等,產生一系列的生物效應[8]。2002年國家原衛生部頒發的《放射工作衛生防護管理辦法》明確規定,從事放射診斷、治療的單位,應當遵守質量控制監測規范。然而現在的醫療現狀是醫療機構很少遵照原衛生部規定要求,且醫務人員及社會公眾對其中的危害知識也知之甚少[9]。本研究遵循實踐的正當化、防護的最優化、個人劑量限值化及為將來發展留有余地的防護基本原則[10],給予我中心所轄醫療放射實施防護干預措施,具體措施包括:對接受照射的適應證、禁忌證嚴格把關,實施診療的必要性和可行性事先做辯證論證;技術人員、診療操作人員及接受診療的患者嚴格按照放射診斷、治療裝置的防護性能和與照射質量有關的技術指標進行操作,嚴禁大劑量、不適當的部位接受廣泛照射,做到個人劑量個體化,部位準確、局限化;對患者和受檢者進行診斷、治療時,對鄰近照射部位的敏感器官和組織給予隔離,進行屏蔽防護;特別是對孕婦和幼兒的醫療照射時,格外注意以上因素,并事先告知孕婦本人及小兒家長注意事項,做到知情同意;對放射操作場地嚴格按國家原衛生部嚴格規定操作,最大限度減少照射污染,最大限度降低照射劑量水平;加強醫護相關人員的知識培訓。經過以上措施的實施干預后,我中心醫療照射水平、醫務人員及社會公共人員符合國家規定的目標:公眾場合輻射水平小于0.5 mSv/h,治療室外經常性工作場所輻射水平小于5 mSv/h,偶爾性工作場所輻射水平不高于25 mSv/h,職業照射達到20 mSv/h的控制目標;干預前后個人劑量工作人員由干預前(5.08±1.96)mSv/a下 降 至(4.21±1.89)mSv/a(P<0.05);就 診 患 者 由(3.29±1.35)mSv/a降至(2.77±0.93)mSv/a(P<0.01);社區公眾由(2.11±0.86)mSv/a降至(1.18±0.76)mSv/a(P<0.01),效 果 明顯,取得了明顯改善,說明通過防輻射干預措施是有效的。總之,近年來,隨著社會經濟的發展和醫療衛生技術水平飛速發展,社區在醫療過程中處于一線地位,對社區公眾的身心健康具有重要意義,居民對社區衛生服務依賴程度越來越大,我們要做讓社區公眾放心、信得過的、安全的、有保障的社區。輻射防護與放射醫療工作者的健康密切相關,也關系到廣大群眾的輻射安全。因此隨著放射診療技術的產生和發展,防護管理要求與防護技術要求并重[12],做到最大限度地降低醫源性的放射劑量,減少輻射對醫務人員、社會公眾的危害。

[1]Leroy DH,Ryan MT,Wiley JR.Improving the regulation and management of low-activity radioactive wastes[J].Health Phys,2006,91(5):439-448.

[2]劉保昌,向彩良,曾婷.醫用輻射預防性監督及質量控制[J].解放軍預防醫學雜志,2002,20(3):232-234.

[3]Walla A,Domotor S,Vazquez G.Department of Energy policies,directives,and guidance for radiological control and release of property[J].Health Phys,2006,91(5):526-528.

[4]中國人民共和國衛生部.GBZ130-2002,醫用X線診斷衛生防護標準[S].北京:中國標準出版社,2002.

[5]中華人民共和國國家職業衛生標準(GBZ 161-2004).醫用γ射束遠距治療防護與安全標準[S].北京:人民衛生出版社,2004.

[6]中國人民共和國衛生部.GBZ 128-2002職業性外照射個人監測規范[S].北京:中國標準出版社,2002.

[7]陳福忠,劉海燕,劉鶯.對放射治療與安全防護的認識與思考[J].醫學信息雜志,2010,23(10):3835-3836.

[8]陳光遠,劉軍.基層醫院影響X線受檢者放射防護的因素及對策[J].中國民康醫學,2011,23(22):2868-2870.

[9]強永剛.醫學輻射防護學[M].北京:人民衛生出版社,2008:63-81.

[10]鄭鈞正.我國放射防護新基本標準強化對醫療照射的控制[J].輻射防護雜志,24(2):74-91.

[11]鄭鈞正.醫療照射防護述評[J].醫學研究通訊,2003,32(10):2-4.