基于信息熵的土地利用結構研究——以江蘇省南京市為例

劉智超,趙姚陽

(河海大學公共管理學院,江蘇南京210098)

土地利用結構是指一定區域內,國民經濟各部門所占用的特定的用地類型按一定的構成方式組成的集合,是經濟結構在土地上的表現方式[1]。土地利用結構的變化反映了區域發展和人類活動的強度,是土地利用演變的直接體現。信息熵是對均衡度和無序度的量度,是不確定的量度,不確定性越大越無序,所以信息熵也是無序性的一種量度。土地利用信息熵越大,各要素發展越均衡,土地利用系統的有序性程度越低,當系統完全達到平衡時,信息熵達到極大值。信息熵可綜合反映區域各類土地利用類型的動態演變規律及其轉換程度[2],對土地利用結構的調整和優化具有一定的指導作用。南京地處長江中下游地區,是國內經濟大省江蘇的省會,作為經濟發展強勁的長江三角洲的中心城市之一,其工商業發達。

本研究基于Shannon信息熵理論,研究南京整體及市內各片區在一定時段內各種土地利用類型的動態變化及其轉換程度,揭示影響南京市土地利用結構信息熵和均衡度變化的驅動因素,為土地資源在部門間的均衡配置、在空間上的合理布局以及保持土地利用系統的良性循環,提高土地利用的生態、經濟和社會效益,促進社會經濟的可持續發展提供理論依據和決策參考。

1 研究理論方法與模型的構建

1.1 數據來源

本研究數據來源于南京市國土資源局統計的2005—2010年南京市土地變更調查資料,根據2002年發布的《土地分類標準》(過渡期適用),把2005—2010年的土地利用結構數據分為耕地、園地、林地、牧草地、其他農用地、居民點及獨立工礦用地、交通設施用地、水利設施用地、未利用地和其他土地10大類來分析計算。

1.2 研究方法

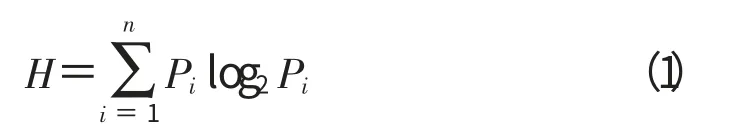

信息熵原是一個物理學的概念,用來測度系統的復雜性和均衡性[3-4]。一般來說,信息熵值越高,其系統有序度越低,系統越紊亂[5]。土地利用結構信息熵可以綜合地反映一定時期研究區域內各種土地利用類型的動態變化以及轉化的程度,對優化和調整區域土地利用結構具有一定指導作用[6]。

H 的高低可以反映城市土地利用的均衡程度,熵值越高表明不同職能的土地利用類型越多,各職能類型的面積相差越小,土地分布越均衡。當城市各用地類型的面積相等時,熵值達到最大,則表明城市土地利用達到了均衡狀態。

理論上,當各種土地利用結構類型的面積相等時,土地利用結構信息熵達到最大值,有:

由此可見,熵值大小反映土地利用類型的多少及各土地類型面積分布的均勻程度,即土地類型越多,各類型土地面積的百分比相差越小,熵值越大。

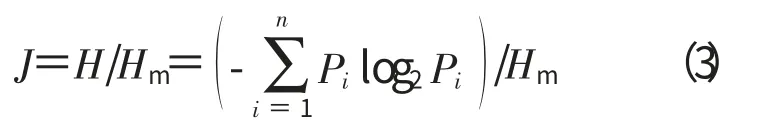

基于信息熵函數引入土地利用結構的均衡度公式為:

顯然,J 取值介于0~1之間,J 值越大表明土地利用的均衡性越強。

2 實證研究

2.1 研究區概況

研究區域為南京市,其位于長江下游中部富庶地區,江蘇省西南部。市域地理坐標為北緯31°14′~32°37′,東經118°22′~119°14′。市中心(新街口)地理坐標為北緯32°02′38″,東經118°46′43″。全市行政區域總面積6 587.02 km2。南京市跨江而居,北連遼闊的江淮平原,東接富饒的長江三角洲,與鎮江市、揚州市、常州市及安徽省滁州市、馬鞍山市、宣州市接壤。南京地貌特征屬寧鎮揚丘陵地區,以低山緩崗為主,低山占土地總面積的3.5%,丘陵占4.3%,崗地占53%,平原、洼地及河流湖泊占土地總面積的39.2%。全市湖泊、水庫棋布,河流網織,水域面積達11%以上。

2.2 南京市整體土地利用的結構動態演化

南京作為長江三角洲的中心城市之一,經濟發展水平領先全省,但市內各片區經濟發展欠均衡,區域內不同類型經濟的發展狀況差異較大。不同片區的工業化水平相差很大,到目前為止,郊縣的工業總產值大大高于主城區,尤其是棲霞區、江寧區、六合區的工業總產值始終躍居全市前三甲。不同片區的農業經濟差別也很大,農業經濟以江北和南部片區為主。而這種經濟發展水平的片區差異為研究土地利用結構演化特征帶來了天然的便利條件,比較不同片區的土地利用結構均衡度,從中發現城市問題,優化土地利用布局,尋找更為科學合理的土地利用方式。

選擇南京并把南京分為6個片區2個層面研究各種不同類型用地面積的變化。南京下轄兩縣十一區。為便于比較,根據其土地資源所在的地理位置,劃分南京經濟區劃,分別是主城區(玄武區、白下區、秦淮區、建鄴區、鼓樓區、下關區),東北片區(棲霞區),西南片區(雨花臺區),東南片區(江寧區),江北片區(浦口區、六合區)和南部片區(溧水縣、高淳縣)。將這6大片區作為基本評價單元。南京整體與片區相結合,突出了研究的戰略性和層次性;片區與片區相比較,突出了研究的針對性和可用性。

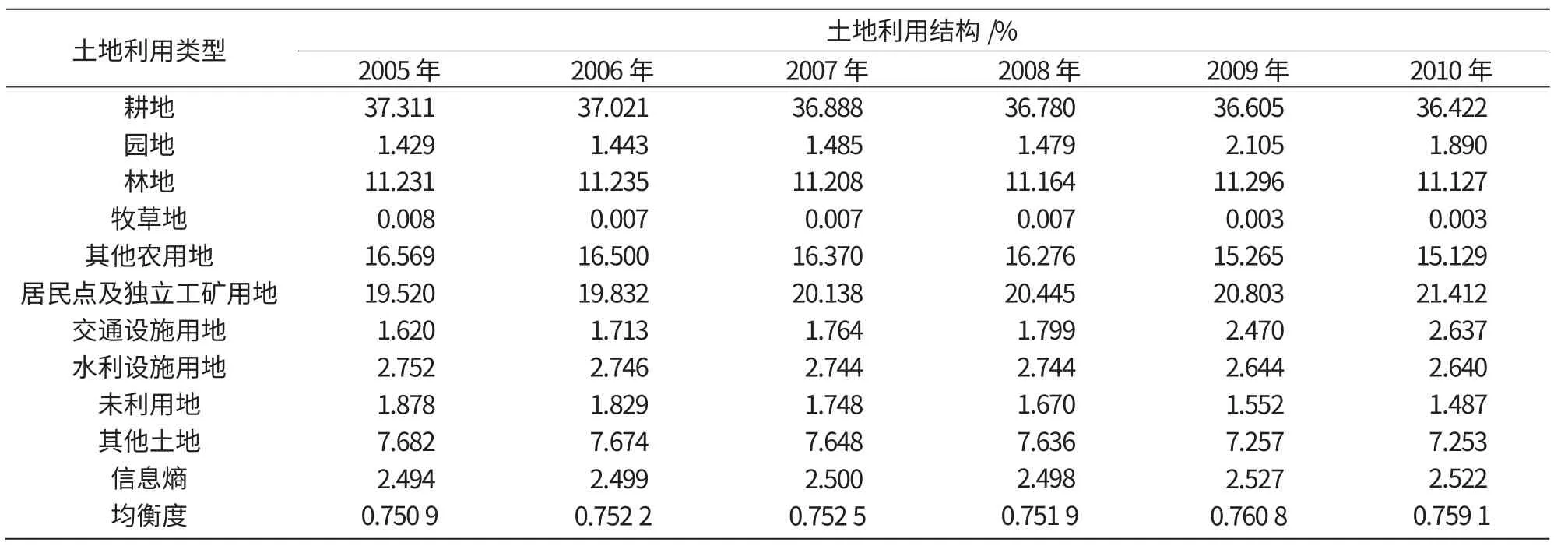

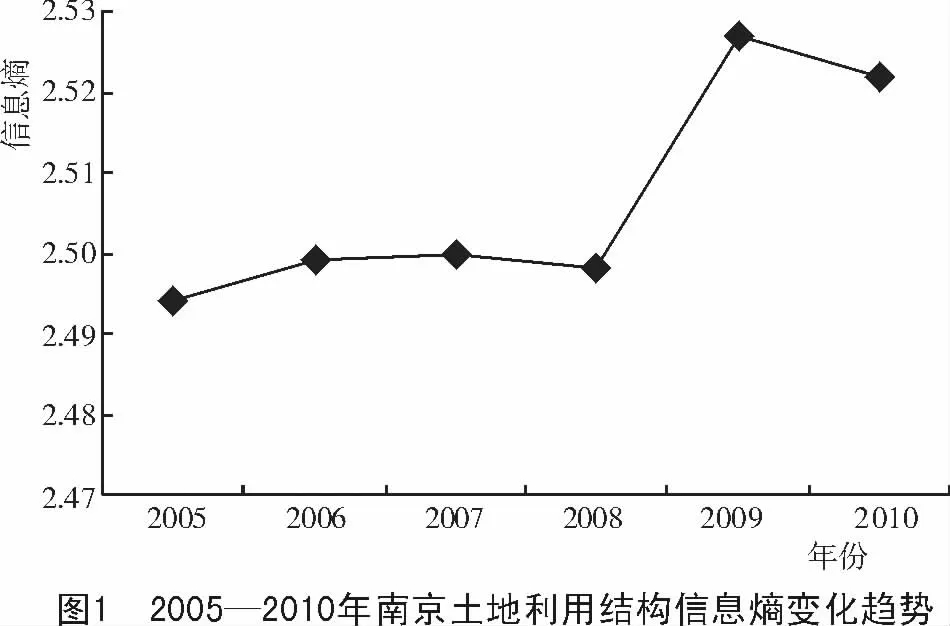

根據土地利用結構信息熵和均衡度的計算公式(1)和(2),對南京市該期間內的土地利用結構信息熵和均衡度進行了計算(表1)。2005—2010年南京土地利用結構信息熵變化趨勢如圖1所示。

由表1可知,根據2005—2010年的土地變更數據,南京市土地利用結構信息熵和均衡度近6 a呈現波動中趨向上升的狀態,表明土地利用類型轉換程度逐步加劇,但土地利用結構趨于均衡。2005年的全國土地利用結構信息熵和均衡度最低,說明當時南京土地利用結構變化較小,但各種土地利用類型所占比例最不均衡;此后,2005—2008年土地利用結構均衡度呈現平穩態勢,2009年土地利用結構信息熵和均衡度有較大幅度提高并達到最高點,表明土地利用結構變化加快,各類用地比例不斷調整,說明此時土地利用結構變化最大,而各類用地比例差別最小;2010年的結構均衡度較2009年有所降低。經分析,形成這種趨勢的原因主要是從2009年開始農業結構調整,使耕地和牧草地減少,園地、林地、居民點及獨立工礦用地和交通設施用地等建設用地面積增加,未利用地和其他土地面積減少,可見,生態退耕及興建園林、城市建設是導致南京土地利用結構加快調整、各類用地轉換增加的主要根源。

表1 2005—2010 年南京土地利用結構、信息熵和均衡度

2.3 南京市片區土地利用結構均衡度的時空演化

根據國土資源部2002年發布的《土地分類標準》(過渡期適用),雖然其他土地算作未利用地小計之中,但未利用地是指荒草地、鹽堿地、沼澤地、沙地、裸土地、裸巖石礫地等難以利用或利用成本較高的土地,而其他土地指河流水面、湖泊水面、葦地、灘涂、冰川及永久積雪等水域,二者存在區別;南京市2005—2010年未利用地和其他土地平均占比分別為1.694%和7.525%,二者存在較大差距。為保證土地利用結構信息熵和均衡度的精確性,故將二者分開進行計算。分析得出土地利用結構信息熵和均衡度,并進行比較(表2,3)。分析表2,3的結果,總的判斷是:南京市各片區土地利用結構均衡度在2005—2010年期間的時空分異特征表現得十分突出。

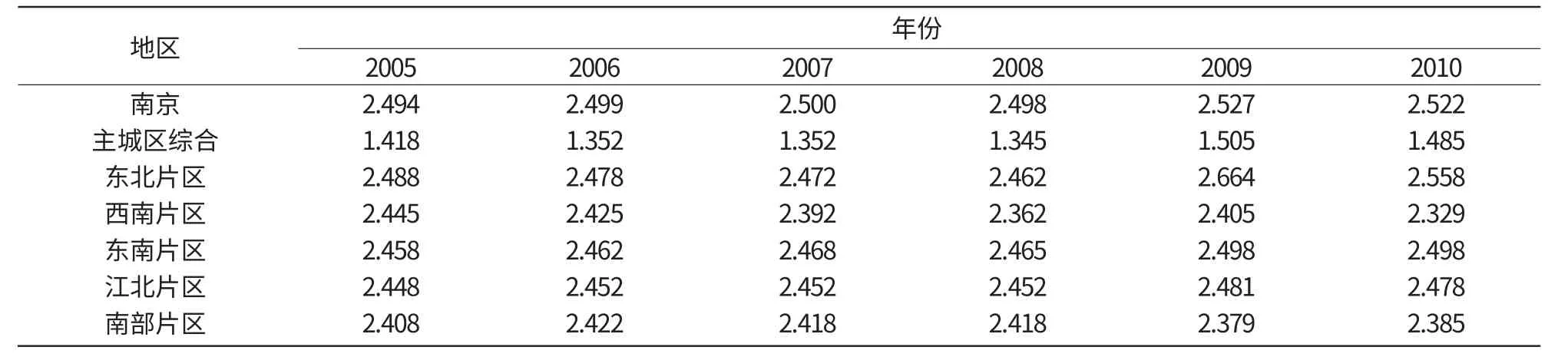

表2 2005—2010 年南京各片區土地利用結構信息熵

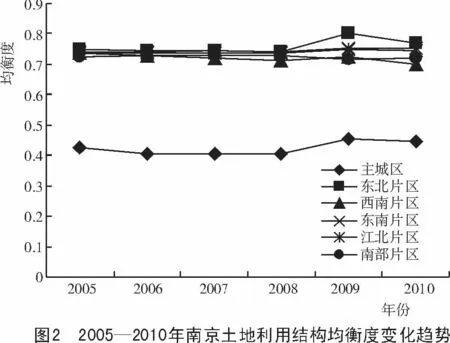

由圖2可知,2005—2010年,所有區域的土地利用結構均衡度均呈波動的態勢,但變化的趨勢不盡相同。其中,主城區、東北和西南片區先下降后上升,之后又下降;南部片區則與以上3個區域相反,表現為先上升后下降,之后再上升;東南和江北片區保持上升勢頭,只分別在2008年和2010年略有下降;而主城區土地利用結構均衡度僅僅達到其他片區平均水平的1/2多一點,空間分異特征表現十分突出;只有南部片區2009年土地利用結構均衡度為6 a最低,而其余片區均在這一年達到最高點。

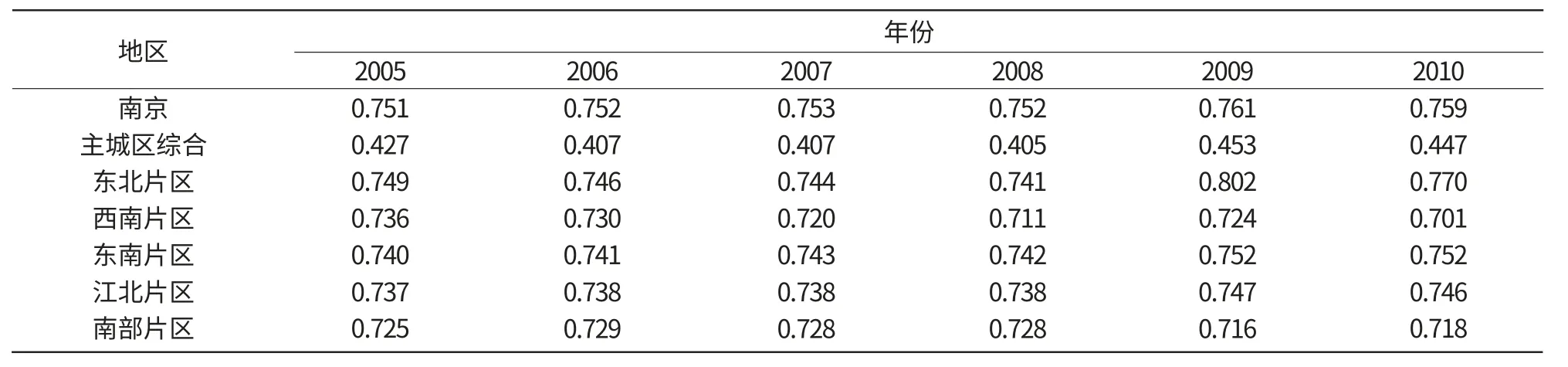

表3 2005—2010 年南京各片區土地利用結構均衡度

從空間上比較,2005年南京市各片區土地利用結構均衡度大小排名是東北、東南、江北、西南、南部、主城區,而到2010年南部片區排名上升了1位,與西南片區交換了位置,說明該時段內東北片區土地利用結構的均衡質性最強,主城區最弱,而南部片區上升迅速。分析發現,主要是因為東北片區的土地利用結構最為分散,除了耕地面積占21.19%、居民點及獨立工礦用地面積占33.99%領先外,其余各類型土地面積分布相對不如其他地區差距顯著;主城區則過于集中到居民點及獨立工礦用地上,這一類土地就占了73.1%,而耕地只占2.3%,水利設施用地占0.61%,未利用地占0.2%,各類型土地面積分布差異顯著;而南部片區土地利用結構轉換最為明顯,尤其表現為耕地、園地和林地的減少,居民點及獨立工礦用地和交通設施用地的增加,分散了各類型用地的面積。

2.4 南京市片區土地利用結構均衡度的影響因素分析

2.4.1 產業結構因素的影響 基于近年來南京棲霞區新港開發區、南京濱江開發區、雨花臺、溧水、六合、棲霞、浦口、高淳等經濟開發區以及南京海峽兩岸科技工業園等的大力推行,東北、西南、東南、江北以及南部片區的工業經濟迅猛發展。主城區的第三產業占比達到80%以上,且比例在逐年上升,而第三產業所需要的商服用地、住宅用地、公共管理及公共服務用地包含在居民點及獨立工礦用地之中,因此,主城區的居民點及獨立工礦用地面積比例占據絕對領先的地位。而第一產業最高不超過0.2%,且比例在逐年下降。因此,耕地占比與其他類型用地尤其是居民點及獨立工礦用地占比懸殊,致使與其他片區相比,主城區土地利用結構的均衡度處在較低水平。而距離主城區較近的東北和西南片區農業經濟雖呈逐年下降趨勢,但相比主城區來說大大提高,第二產業得到大力發展,因此,耕地占有一定的比例,建設用地占有較大比例。距離主城區較遠的東南、江北和南部片區農業經濟比較發達,同時第二產業表現出強勁的發展勢頭,第三產業發展也占到30%左右的比例,因此,各種不同類型的用地占比差距較小,土地利用結構均衡度較高。

2.4.2 經濟增長因素的影響 土地利用結構與特定的社會經濟條件相聯系[9]。南京市江北和南部片區的經濟發展水平相對落后,土地利用結構比較穩定,而主城區經濟發達,人口密集,商服用地、住宅用地、公共管理及公共服務用地以及交通設施用地等需求量大,土地利用結構變化較快;2008年還經歷了全球金融危機,外部市場萎縮,國內外企不景氣,經濟增長緩慢也減輕了土地壓力,然而,政府運用靈活審慎的宏觀調控機制通過拉動內需促進經濟的增長帶動了用地需求。可以看出,除南部片區的高淳縣和溧水縣外,其余5個片區在2009年的土地利用結構均衡度都達到了最高點。

2.4.3 制度因素的影響 依照2006年南京市國土資源局重申的《土地復墾規定》(國務院令第19號),對在生產建設過程中,因挖損、塌陷、壓占等造成破壞的土地,根據經濟合理的原則和其自然條件以及土地破壞狀態,在符合城市規劃的框架下采取整治措施,使其恢復到可供利用的狀態,從而達到合理高效地利用土地、改善生態環境的目的,以及《土地利用年度計劃管理辦法》和江蘇省國土資源廳《關于做好2004年度耕地占補平衡補充耕地項目庫建設工作的通知》等行政法規的貫徹執行,對南京市控制建設用地總量、保護耕地起了很大作用,有效地控制了農用地轉為建設用地的總量和速度。近年來,南京市加大城市綠化環保工作力度,整治園林景觀,重視綠化覆蓋率、城市行道樹、經濟林園和農田林網的建設。經統計,主城區主要是園地、林地和交通設施用地增速較快,而耕地、未利用地和其他土地減速較快;東北片區主要是交通設施土地和未利用地增速較快,園地有增加,耕地和其他土地減速較快;西南片區主要是園地、居民點及獨立工礦土地、交通設施用地增速較快,而耕地、牧草地、其他農用地、未利用地和其他土地減速較快;東南片區主要是園地、居民點及獨立工礦用地、交通設施用地增速較快,而其他農用地和未利用地減速較快;江北片區主要是園地、居民點及獨立工礦用地、交通設施用地增速較快,而牧草地、其他農用地、未利用地減速較快。南部片區主要是耕地、林地、牧草地、居民點及獨立工礦用地、交通設施用地增速較快,而其他農用地、未利用地減速較快,該片區也是南京市耕地面積增加的唯一區域。

3 結論與建議

本研究結果表明,2005—2010年南京市整體土地利用結構信息熵和均衡度近6 a呈現波動中趨向上升的狀態,表明土地利用類型轉換程度逐步加劇,總體來說土地利用結構趨于均衡狀態,但仍需要將建設占用耕地的總量和速度控制在合理的范圍內。建議引導南京市優先利用平原、丘陵等適宜建設用地區域進行建設,避免對山林、水體的破壞;在山區、生態保護區域,加大退耕還林、還草的力度,維護好南京市的整體生態環境;在居民區、生活休閑區域,增加生態綠地、生態水域等生態用地的建設和保護,提高居民的生活品質[10]。要遵循自然規律和社會經濟發展規律,正確認識并處理好人口、資源、環境、發展之間與各種不同類型用地的相互作用關系[11],實施農、工、商協調發展戰略,對其土地資源的各種利用類型進行更加合理的數量安排和空間布局,以提高土地利用效率和效益,維持土地生態系統的相對平衡,實現土地利用系統的良性循環和可持續發展。

鑒于南京市6個片區各自不同的土地利用的結構動態演化,尤其是主城區與其他5個片區相比顯著的空間分異特征,則應按照發揮比較優勢、優化資源配置的原則制定相應的對策。主城區由于社會經濟特別是商業快速發展、人口密集,應在現代城市的中心重視林業發展,提高綠化覆蓋率和人均公共綠地面積。而將大面積的商服用地、居住用地、機關團體及科教文衛娛樂用地等建設用地向城市邊緣區和郊縣分散,使主城區和其他片區的各職能類型的面積相差越小,各土地類型占比差距小。使土地資源在國民經濟各地區、各產業、各部門合理分配和集約利用[12],這樣不僅可以緩解主城區的交通壓力、生活壓力、土地壓力、改善城市中心的自然、人文環境,還可以促進郊縣商業經濟、科教文衛事業的發展,擴大城市圈,提高主城區和南京其他片區土地利用結構信息熵和均衡度。而相對第一產業占有一定比例、第二產業發達的城市邊緣區和郊縣來說,應本著合理高效利用土地的原則,統一規劃和科學利用土地[13],采取有效措施加強城鎮以及工礦用地的集體節約利用程度[14],杜絕工業用地布局凌亂、低效利用的問題發生,嚴控建設占用耕地的總量和速度,禁止將耕地擅自改作他用,切實保護好耕地;加強對違法用地的懲罰,降低未利用土地的比例[15]。并且重視交通基礎設施建設,完善陸路交通立體網絡,使主城區與郊縣之間交通快捷、便利與舒適。盡可能提高未利用地的利用率,使其余5個片區的用地類型結構更加合理化和均衡化。

[1]封穎.中國科技體制的歷史回顧與當前面臨的2個核心問題[J].科技創業月刊,2006(19):29-30.

[2]譚永忠,吳次芳.區域土地利用結構的信息熵分異規律研究[J].自然資源學報,2003,18(1):112-117.

[3]楊賽明.基于信息熵的土地利用結構變化研究[J].特區經濟,2003(7):205-206.

[4]John E Coulter,Shi Le,Samantha Jenkins.Environment as the stage for economic actors[J].Chinese Journal of Population,Resources and Environment,2007(5):3-8.

[5]李冬梅,濮勵杰,韓書成,等.吳江土地利用結構信息熵變化誘因[J].福建農林大學學報:自然科學版,2008,37(4):415-419.

[6]趙晶,徐建華,梅安新,等.上海市土地利用結構和形態演變的信息熵與分維分析[J].地理研究,2004,23(2):137-146.

[7]儀垂祥.非線性科學及其在地學中的應用[M].北京:氣象出版社,1995.

[8]陳彥光,劉繼生.城市土地利用結構和形態的定量描述:從信息熵到分數維[J].地理研究,2001,20(2):146-152.

[9]安萍莉,潘志華,鄭大瑋.北方農牧交錯帶土地利用結構重建研究:以武川縣為例[J].資源科學,2002,24(1):35-39.

[10]周子英,段建南,梁春鳳.長沙市土地利用結構信息熵時空變化研究[J].經濟地理,2012,32(4):124-129.

[11]劉林貴,陳靜,侯新春.呼和浩特市土地資源評析及可持續利用對策[J].內蒙古農業科技,2000(5):38-39.

[12]劉彥隨.區域土地利用優化配置[M].北京:學苑出版社,1999:1-16.

[13]邸少楠,岳坤,潘晶晶,等.城市化進程中城鄉用地結構優化研究:以河北省辛集市為例[J].天津農業科學,2010,16(2):82-85.

[14]言迎,王應龍,楊延.層次聚類分析法在土地利用分區中的應用:以益陽市南縣為例[J].內蒙古農業科技,2009(5):83-85.

[15]張希彪.黃土丘陵溝壑區土地利用結構的地域分異研究[J].農業現代化研究,2005,26(6):435-439.