長治市家庭農場(種植大戶)發展狀況調查

王景盛,劉巧英

(長治市農業委員會,山西長治046000)

家庭農場是以農戶家庭為基本組織單位、以市場為導向、以利潤最大化為目標,專業從事適度規模的農林牧漁的生產、加工和銷售,并經過工商注冊,實行自主經營、自負盈虧的農業經營主體[1]。家庭農場的概念首次在2013年中央一號文件中出現。透過中央一號文件對家庭農場的鼓勵和扶持,看到了一條農業農村經濟改革和發展的新路徑。

長治市位于山西省東南部,有36萬hm2耕地,242萬農村人口,是典型的農業大市。近日,長治市農業委員會以縣為單元,采取問卷調查、走訪典型、召開座談會等形式,對全市家庭農場(種植大戶)發展情況進行了深入調查和分析,以期探索和尋找適合該市家庭農場發展的模式、途徑和政策措施。

1 長治市家庭農場(種植大戶)發展基本情況

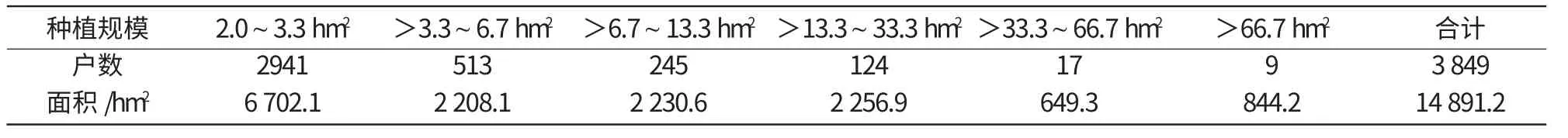

本次調查以種植業為主,范圍包括長治市除城區外的12個縣市區、面積在2 hm2以上的種植大戶。調查表明,全市2 hm2以上種植大戶有3 849戶,占全市農業戶數的0.51%;種植耕地14 891.2 hm2,占全市總耕地面積的4.14%。其中,2.0~3.3 hm2種植戶達76.3%,耕地卻只占調查戶總面積的45%;3.3 hm2以上的農戶只有23.7%,耕地卻占到調查戶總面積的55%,其中,耕地面積66.7 hm2以上的有9戶,分布于長治市郊區、屯留、潞城、黎城、武鄉、沁縣、沁源等縣(表1)。

表1 不同種植規模的調查

從縣區分布看,以沁縣、武鄉、屯留、襄垣種植大戶數量最多,分別達到1 059,874,495,476戶,但戶均耕地卻只有2.5~3.3 hm2,這與4個縣的人均耕地多、以自有耕地為主的種植方式有很大關系;其次是長子縣、長治縣、壺關縣、潞城市、黎城縣、郊區,分別為197,176,174,151,98,94戶,戶均耕地介于4~9 hm2之間;最少的是沁源、平順縣,分別為36,24戶,戶均種植規模以沁源縣最大,達到15.99 hm2,這與該縣地廣人稀、土地流轉容易以及雜糧、馬鈴薯、中藥材的種植結構有關(表2)。

表2 不同縣市區種植大戶分布情況

由表3可知,家庭農場(種植大戶)主要種植玉米、小麥、谷子、馬鈴薯、蔬菜、水果、花卉、中藥材等作物。其中,糧食作物種植面積10 462.5 hm2,占70.3%;經濟作物種植面積4 427.5 hm2,占29.7%。糧食作物中,玉米栽培面積最大;經濟作物中,蔬菜栽培面積最大,其中,設施蔬菜面積1 613.3 hm2,露地蔬菜面積838.4 hm2,因長治市對集中連片新建溫室大棚連年給予補貼,使設施蔬菜得到了快速發展。從區域分布看,城邊村、郊區種植花卉和蔬菜居多;平川地區則蔬菜、水果和玉米、小麥等大宗糧食作物兼有;偏遠丘陵山區主要種植玉米、谷子、馬鈴薯和特色雜糧、中藥材等。從經營范圍看,有72.5%的農場(大戶)單一從事種植業,21.4%兼營養殖業,還有6.1%兼營農產品初加工或從事農機服務。

表3 農場(大戶)主要農作物種植情況統計

由上可見,長治市種植大戶總體上呈現數量較多,規模較大,產業覆蓋面較寬。但調查也表明,全市以家庭農場在工商部門登記注冊的僅有12戶,說明真正按照要求規范運作的家庭農場為數很少,家庭農場正處于起步和由種植大戶逐步過渡的階段,只要各級政府和有關部門高度重視和大力扶持,長治市家庭農場將很快進入快速發展期。

2 長治市家庭農場(種植大戶)經營狀況與特點分析

2.1 農場主(戶主)以壯年和初中文化程度居多

從農場主的年齡結構看,40歲以下占6.9%,40~50歲占58.3%,51~60歲占23.7%,60歲以上占11.1%。從農場主受教育程度看,小學文化占28.3%,初中文化占49.6%,高中以上文化占22.1%。從農場主的背景看,有種植能手、經銷能人,且大多數接受過相關技術或技能培訓,非常熟悉農業生產和營銷活動。調查還顯示,農場主的受教育程度越高,則更傾向于從事大規模的生產經營。

2.2 土地流轉形式多樣

在家庭農場(種植大戶)經營的耕地中,自有耕地5 099.4 hm2,占34.2%;流轉耕地9 790.6 hm2,占65.8%。其中,以出租、轉讓、轉包等形式流轉4 716.5 hm2,占總流轉耕地的48.2%;以托管、代耕等形式流轉3 798.6 hm2,占總流轉耕地的38.8%;以互換形式流轉606.3 hm2,占總流轉耕地的6.2%;以反租倒包、土地入股等形式流轉669.2 hm2,占總流轉耕地的6.8%。從土地流轉租期看,大多數為5~10 a,占81.2%;少數為5 a以下或10 a以上,分別占10.6%和8.2%,極少數租期達25~30 a。從土地租金看,最低出現在武鄉縣,每公頃1 800元,最高出現在郊區,每公頃1.8萬元,但總體表現為市郊及上黨盆地周邊地區租地價格高,遠離市區的遠郊丘陵山區租地價格低。

2.3 社會化服務渠道增多

從農資購買渠道看,通過供銷社或農資公司購買占60.3%,從有訂單合同的龍頭企業購買占18.6%,由專業合作社統一購買占21.1%;從產品銷售渠道看,通過訂單形式由龍頭企業收購占36.2%,由農村經紀人或直接送糧食部門收購占40.5%,通過專業合作社注冊品牌外銷占17.9%,農戶直接市場銷售占5.4%;從技術服務渠道看,由農業部門提供技術服務占32.8%,由龍頭企業提供技術服務占11.7%,由專業合作社提供技術服務占16.4%,其余為家庭農場(種植大戶)靠自身經驗和聘任專業人員解決技術問題。

2.4 農業機械化程度提升

家庭農場(種植大戶)與普通種植戶相比,農業機械化程度有較大提升,且提升幅度與種植規模呈正相關。以種植糧食作物為主的家庭農場(大戶),6.67 hm2規模農機化作業率均在70%以上,13.3 hm2則可達到80%。對9個66.7 hm2以上農場(大戶)的重點調查顯示,農運車、拖拉機、耕地機、旋耕機、播種機、收獲機、機動噴霧器等農業機械應有盡有,小麥、玉米、馬鈴薯等作物基本實現了播種、管理、收獲等作業全程機械化。

2.5 多數農場(大戶)存在雇工現象

由于土地規模大,6.67 hm2以上家庭農場(種植大戶)普遍有雇工,平均雇工約為4人,最多可達十幾人;雇工中以中年婦女居多,受教育程度多為小學或初中。小于6.67 hm2的也存在農忙季節短期雇工行為。

2.6 普遍享受國家各項政策扶持

除了享受農業部門的技術培訓、指導、咨詢等免費服務外,糧食種植大戶還享受糧食直補、農資綜合直補、良種補貼和農機具補貼等惠農政策,設施蔬菜則享受長治市及各縣區的地方性建棚補助。郊區、長子縣、長治縣還出臺了鼓勵土地流轉政策,對達到一定規模的轉入、轉出戶進行資金獎勵,個別村集體也為家庭農場(種植大戶)流轉土地給予補貼。

2.7 農場(大戶)整體效益較好

對9個66.7 hm2以上農場(大戶)的分析可知,平均成本費用利潤率達到153.4%,表明長治市66.7 hm2以上家庭農場(種植大戶)整體經濟效益較好。在總成本費用中土地租賃費占16.5%,雇工費占28.6%,種子苗木費占20.8%,農藥化肥占18.4%,農機購置和農機租賃費占7.4%,還有8.3%為水電費等其他支出。可見,雇工、種苗、農藥化肥和土地租賃是農場最主要的支出,雇工費所占比例最大。

3 長治市家庭農場(種植大戶)存在的主要困難與問題

3.1 融資、用工等要素制約大

家庭農場(種植大戶)在經營初期一次性投入普遍在幾十萬元以上,資金需求較大,但多數實力不強,加上固定資產少,無法通過資產抵押等方式獲取銀行貸款[2]。同時,由于農村勞動力短缺和工人工資增加,用工成本較高,有的地方出現雇工難。

3.2 土地流轉困難多

由于土地資源的稀缺性,首先表現為農民惜租,土地流出戶少;其次是流轉出的土地存在地塊零碎、交通不便等問題,土地集中連片難;三是流轉價格上漲快,2012年上黨盆地周邊地區普遍在每公頃7 500~12 000元之間;四是土地流轉手續不完善,尤其是同村小面積土地流轉,口頭協議多,簽定合同少。

3.3 管理方式落后

70%以上的家庭農場(種植大戶)管理方式是沿襲傳統做法,即農場主(戶主)集生產、銷售、財務、物流于一身,是農場所有事宜的最終決策者。實踐表明,這種方式在農場發展初期能節省人力物力,簡化管理流程,但當規模達33.3 hm2甚至66.7 hm2以上時,由于農場主(戶主)學歷、理念、見識等方面的限制,出現了諸多難以解決的矛盾和問題,迫切需要尋求專業人員來協助管理。

3.4 技術人才缺乏

家庭農場(種植大戶)自身素質偏低,又缺乏專業人員指導,信息采集、抵御風險和博弈市場能力十分有限。尤其是近年來發展較快的設施蔬菜,由于技術人員短缺,造成管理粗放,棚室環境惡化,病蟲害多發,影響了家庭農場(種植大戶)的規模擴大和效益提升。

4 加快發展家庭農場 (種植大戶)的對策建議

4.1 制定家庭農場認定管理辦法

明確家庭農場認定標準和注冊登記管理程序,鼓勵和支持現有種植大戶向具有法人資格的家庭農場過渡[3]。對家庭農場的規模要明確界定,設施蔬菜、花卉等應在3.3 hm2以上,小麥、玉米、馬鈴薯、水果、中藥材等應在6.7 hm2以上[4]。逐步推行家庭農場準入和退出機制,從農場主素質、經營規模、條件建設、經濟效益、機械配備等多方面進行考核,以促進家庭農場提高管理水平[5]。

4.2 構建支持家庭農場發展的政策支撐體系

財政要設立專項發展資金,用于家庭農場提高生產能力;家庭農場自產自銷的農副產品要給予稅收優惠;落實用地政策,在不破壞耕作層的前提下,允許家庭農場建設生產管理用房[6];大力發展政策性農業保險,擴大保險范圍,增加保險險種,降低生產風險[7]。

4.3 創新涉農金融產品

根據家庭農場的特點,以抵押質押為基礎創新農村信貸產品,允許家庭農場以大型農用設施、農機具、流轉土地經營權等抵押貸款[8]。開展家庭農場信用等級評定,對信用等級高的家庭農場給予一定的授信額度和利率優惠[9]。

4.4 引導農村土地依法有序流轉

盡快對土地承包經營權確權登記,明確土地權屬關系[10]。加快建設縣鄉兩級土地流轉服務中心,開展土地流轉供求登記、信息發布、土地評估、政策咨詢等服務[11]。逐步建立土地流轉雙方的價格協調機制、利益聯結機制和糾紛調解機制,促進流轉關系穩定和連片集中[12]。制定全市范圍的土地流轉激勵辦法,對土地流轉達一定規模的轉入、轉出戶給予資金獎勵[13]。

4.5 推進農業社會化服務

在強化農業社會化公共服務的同時,要充分發揮龍頭企業和農民合作社的引領作用,解決好單個農場干不了、干不好或干了不合算的事情[14]。服務要產前、產中、產后并重,尤其要在新產品、新技術、新模式引進和推廣,測土配方施肥,病蟲害專業化統防統治,以及農業機械化綜合服務上下功夫。

4.6 提高農場主綜合素質

開展家庭農場主專項培訓,逐步提高農場主的綜合素質和能力[15]。鼓勵達到一定規模的家庭農場引進技術、財務、銷售等方面的人才,提高農場管理水平。選擇推薦有志從事農業且具備一定生產技能和管理能力的農村青年到大專院校深造,培養農場后備人才。有計劃地對農場職工開展農業職業教育和專業技能培訓,加快培育新型職業農民[16]。

[1]凌永建,朱秀麗,胡然挺,等.寧波市家庭農場發展調研報告[J].浙江現代農業,2012(2):34-36.

[2]王書萍,梁逢超.種植大戶生產經營中存在問題及對策初探[J].山西農業科學,2008,36(12):18-19.

[3]羅艷,王青.基于小農戶制現狀探索家庭農場制及其規模[J].湖北農業科學,2012,51(6):1281-1284.

[4]李雅莉.農業家庭農場優勢的相關理論探討[J].農業經濟,2011(7):14-15.

[5]胡光明.對完善家庭農場經營機制的思考[J].中國農墾,2010(3):36-38.

[6]班麗珍.關于構建農村土地承包經營權流轉促進制度的思考[J].管理觀察,2012(27):141-142.

[7]賈達文.政策性農業保險面臨困境及對策探析[J].山西農業大學學報:社會科學版,2010,9(1):20-22.

[8]嚴谷軍.社區銀行與小型家庭農場金融支持:基于美國經驗的分析[J].農村經濟,2008(1):123-125.

[9]吳義達,孟祥學.發展農村金融市場的重要性研究[J].河北農業科學,2008,12(5):118-119.

[10]黃延廷.家庭農場優勢與農地規模化的路徑選擇[J].重慶社會科學,2010(5):20-23.

[11]王廣斌,周巖.農村家庭承包經營體制變革的目標選擇[J].山西農業大學學報:社會科學版,2002,1(2):137-139.

[12]羅瓊.關于方城縣農村土地承包經營權流轉問題的思考[J].內蒙古農業科技,2010(4):9-11.

[13]袁薇.河北省農村土地流轉情況的調查及對策建議:基于河北省獻縣韓村鄉西大屯村的調查[J].現代農村科技,2009(15):7-8.

[14]關銳捷.構建新型農業社會化服務體系初探[J].農業經濟問題,2012(4):4-10.

[15]錢明,黃國禎.種養結合家庭農場的基本模式及發展意義[J].現代農業科技,2012(19):294-295.

[16]于利華,劉延濤.農民培訓現狀與職業農民培育對策[J].山東農業科學,2012,44(4):135-140.