那一尾游魚

黃胄筆下,踐行著“生活是創作的源泉”的理念,無論人物、走獸、禽鳥、花卉、水族等,皆于天然生趣中,凸顯細致入微的觀察能力和深厚扎實的創作功力。水族作品中,最常見者莫過于魚了。“魚”與“余”諧音,象征著富足美好。唐宋時,達官顯貴皆身佩以金制作的信符稱“魚符”,以明貴賤。我國民俗歲末祭祖中講究供魚,取年年有余之寓意,可見魚為人們所喜聞樂見。

魚藻之科

關于畫魚,黃胄認為:“宋元人畫魚,其游動情態離紙欲出。日本畫家繼承其法,而我國畫家鮮有涉筆專攻魚藻者,明以后竟無一家可觀。”在黃胄看來,“自宋以來魚藻科每況愈下。元不如宋,明不如元,清代至民國竟無能手。如南田之魚藻只是抄襲前科而已。”

“文革”前,黃胄曾在德勝門斷城墻邊撿得青花瓷片,瓷片上繪的魚生動傳神,讓黃胄為之傾心和贊嘆。在他后來的作品里,多次表達對這些青花瓷片繪畫技法的稱贊:“德勝門城墻下撿此瓷片,暗青色。似是宋元人所繪,與當時之畫風相似,可見繪畫對工藝之影響,卻又別具趣味。”(1975年《臨宋瓷片魚》)“元人青花中有此,可見當時畫魚之水平。余在德勝門斷城墻撿得青花殘片,珍藏之。十年浩劫中丟失,奈何之?”(《魚》)

黃胄也曾收藏元末明初無名氏的《魚藻圖》近40年。他認為該作與臺北故宮博物院所藏范安仁作《魚藻圖》以及劉寀傳世作品比較,有過之而無不及。此圖繪游魚67尾,生動工謹,傳神備至。黃胄多次提及:“余每臨摹,自愧不如。”

其實,黃胄畫的魚,已是很生動傳神了。但是,他是如此熱愛生活,以至于對自己的作品不斷提出新的要求,甚至有些苛刻。他曾在一幅作品的題款里說道:“過去算不清畫過多少畫,而可以回頭一觀者、見了面而不面紅耳熱者太少。只有那些在生活中所作又有感情者,再看時不致面紅。因此心里應該有數,不要虛度光陰。”

年年有余

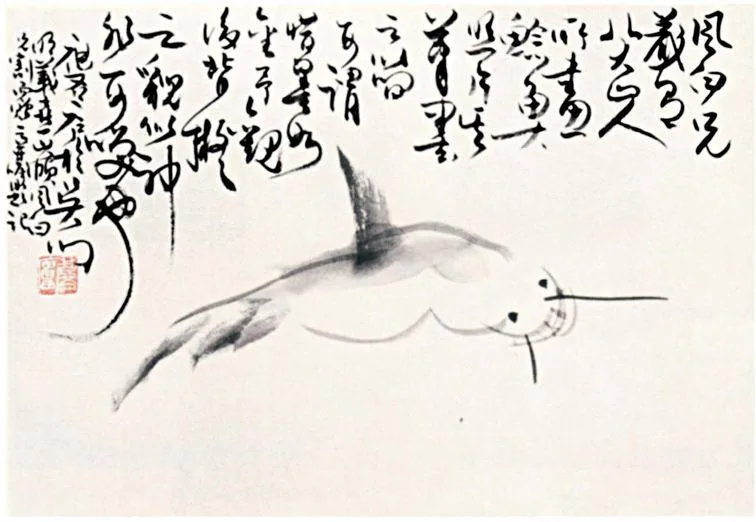

黃胄筆下的魚種類繁多,有草魚、鯰魚、塘虱魚、鯽魚、黑魚(學名烏鱧)、白條魚、鯉魚、金魚等。之所以能區分出那么多種類來,源于作者對各種魚形體特征和形態的精準把握。黃胄曾在其作品《鯰魚追小魚》(1994年)中題款曰:“傳世之宋人小品《游魚圖》有鯰魚,至明初寫水草游魚亦有以鯰為點綴者,至八大山人有以鯰為主題者,齊白石以大筆寫之題曰‘年年有余’。余喜畫而不得其法。”鯰魚,因容易使人聯想到“年年有余”,而成為畫家筆下鐘愛的題材。在畫家楊明義的《近日樓散記》中有一篇文章,講到許麟廬和他的《鯰魚圖》。許麟廬背臨了蔣風白收藏的八大山人所畫的鯰魚照片,八大筆墨之簡的韻味,在許麟廬的畫中得到了二度展現:魚背以魚鰭為分界,淡墨線條一高一低兩筆為之;魚鰭則以散鋒筆觸一刷而出,與背部淡淡一抹墨色相呼應;腹部以兩筆連接的圓弧線條寫就,以散鋒三筆輕輕刷出尾部;魚嘴魚唇以四筆淡墨弧線構成,卻以濃墨點出一對眼睛和兩撇須子,如此簡筆和墨色應用,是八大熟為人知的藝術語言。黃胄評價八大畫的魚“簡明潔凈而耐人尋味,畫意無窮,畫史中圣手也”。

齊白石的“鯰魚”得八大神韻,又具個人獨特風格。齊白石慣以縱向、特寫式構圖表現鯰魚的體態,但在走筆時也嘗試各種方式,比如腦袋與身體的藝術表現,在用筆時或一筆或分筆進行,在用墨時或前濃后淡或前后基本一致而尾部稍淡,須子之姿態也是靈動各異。齊白石畫魚有一點是后人所未能企及的,他能以一筆之功力表現魚的身體及尾部擺動之態,可見其觀察生活的細致入微以及作畫落筆的游刃有余。這一筆一氣呵成之功力,是黃胄特別佩服的。黃胄畫魚,一筆未能表現尾部的靈動,因此,總巧妙地加上一筆,使得魚尾活泛起來。黃胄曾在其作品《睡蓮—冊頁》中提到:“大筆一揮如果能表現神形當然可貴,如其不能就不如規規矩矩態度老實點。不能信什么天才,更不能瞎碰。”較真兒而后變通,才能畫出自己的風格。

黃胄的鯰魚別有風趣,其扎實的速寫功力使得魚類題材作品獨具風骨。黃胄嘗試作各種姿態的鯰魚,有猛地向前追逐小魚的,有俏皮擺尾互相嬉戲的,有自娛自樂自我陶醉的,有聚集在一起“開會”的……比之于八大,黃胄的魚食了人間煙火;比之于齊白石,黃胄的魚多了幾分灑脫。對一個態度嚴謹的畫家而言,其作品總要努力做到形神兼備。黃胄認為,畫魚應注意在水中游動的感覺,因此掌握大的結構不可畫成標本,但必須有畫標本的本領才能神形兼備、得心應手。比如畫鯰魚追小魚,黃胄以速寫筆法描繪魚的形體,以快速、硬朗的線條表現魚嘴和下顎,又以淡墨輕盈的線條畫出須子,魚鰭的前揚后抑以及尾部墨色的濃淡相對正是魚在水中游動的一瞬展現,而驚慌逃竄的一群小魚眼看就要被鯰魚追上,驚心動魄間又讓人忍俊不禁。

似與不似

白石老人主張藝術應妙在“似與不似之間”,這是對“形似”與“神似”的辯證解讀。黃胄畫魚,也是抓住了各種魚的典型特征,再而進行藝術創作,追求形與神兼備。魚塘里,俗稱黑魚的烏鱧是一霸,它們有一身黝黑形似蛇皮的圖案,花紋黑白相間,生性兇猛,胃口奇大,常能吃掉某個湖泊或池塘里的其他所有魚類。黃胄1982年創作的《魚霸》繪一條體型碩大的烏鱧,正搖擺著身體追逐一大群小魚。作者以相對細膩的筆法刻畫這條烏鱧,以淡墨勾出魚身,濃墨表現魚的頭部及脊背,結實的魚鰭在長而圓的身體兩側,背腹部的刺連續至尾部,魚身以及魚尾布滿黑色墨點,一對突出的小眼用濃墨一瞬點出,有神且又兇悍。被其追逐的小魚已經慌不擇路,四處逃竄。黃胄表現逃竄的小魚也是別具匠心,其深厚的速寫功力在此得以充分體現,如或以幾道快筆加點睛式描繪表現小魚,或減至兩、三筆大略其形,或索性一筆一道墨,表現小魚的逃遁無形……盡管這是一幅令觀者不免為小魚命數緊張的畫面,卻是那樣的機趣橫生。當然,如果表現的是生性活潑的金魚,黃胄的線條力量就會緩和很多,用墨用彩又會是另一番審美情趣。

曾經見到黃胄兩幅相近的作品,貌似都是畫的鯰魚,但仔細看看,又覺得有很多處不一樣,比如魚鰭的大小和位置、須子的數目等。這樣就不免懷疑起畫家的準確性來,可又覺得他是那樣一位認真觀察生活的人,怎會犯這種錯誤呢?之后,在黃胄的一本畫冊里,見到一幅描繪四對須子的魚,題款是“塘虱魚,塘中之惡霸也”,才明白,原來有著四對須子、背鰭較長且一般身體上有墨點的魚叫塘虱魚,也屬鯰形目,與長著兩對須子、背鰭較短、身上略有暗云狀斑塊的鯰魚的確是不一樣的。由此,不得不佩服畫家的嚴謹、細心,也明白了他反復提到的“生活是創作的源泉”的含義。黃胄常說,一個藝術家離開了對生活的熱愛,他的藝術生命也就結束了。那么,對生活的熱愛,自然離不開對生活細致入微的觀察和描繪。處處留心皆學問,畫畫也是同樣道理。