漫話書院

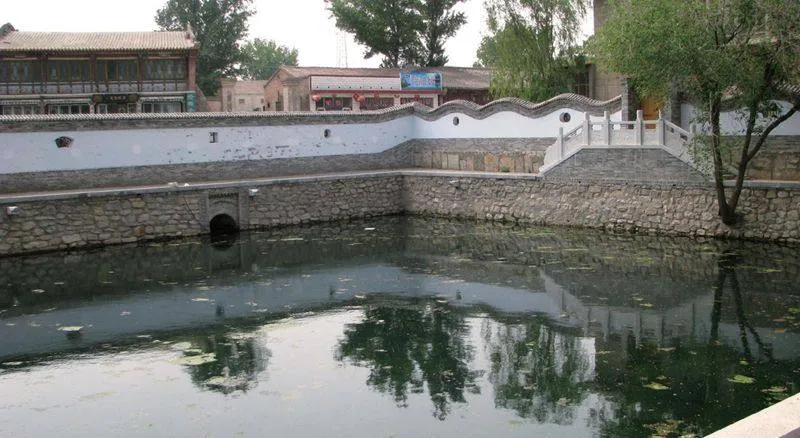

到過蔚縣(古稱蔚州)的人應該都知道暖泉書院,它位于古鎮暖泉的中心地帶,暖泉水正是從它后院的逢淵池流出來,一路歡歌遠去。對于書院的起源,一般認為它是元代工部尚書王敏修建,也有少數人認為它曾是王敏幼時讀書的地方。我比較傾向于第一種說法,因為書院這種半官半民性質的場所,一般會修建在州縣所在地,在一個鎮上建書院,如果不是做為暖泉人的王敏力促,是很難辦成的。更何況,元代的暖泉還遠沒有現在這樣大的建制,充其量也就是幾個分散的小村莊而已。經過了明、清兩代,它才逐步發展成了如今的規模。

書院,是我國古代一種獨特的教育機構,是聚徒講學、研習學問的場所。它萌芽于唐,興盛于宋、元,延續于明、清,有著一千多年的歷史。現在我們熟知的宋代四大書院“白鹿洞書院”“岳麓書院”“石鼓書院”和“應天府書院”就是古代書院中的佼佼者。這些書院,大多為民間建造,經費自籌,教學以自學為主,輔以集中講習、教師指導,其目的不是為應試考取功名,而是為了培養人的學問和德性。書院中自由、爭鳴的學術氣氛很濃。

歷朝歷代對于書院的態度是既鼓勵又提防。南宋后期,朝廷為了控制書院,規定正式通過科舉考試或從太學畢業的官員才能成為每個州的書院山長。到了元代,一方面元世祖下令在全國廣設書院,頒布法令予以保護,極大地促進了書院的發展,使全國書院最多時達到四百多所。暖泉書院正是在這種背景下修建起來的。但另一方面卻將書院視為官學,進行嚴密控制,使其喪失了爭鳴辯論的氛圍。在明代,更是發生了張居正及魏忠賢禁毀天下書院的事件,對書院的打擊是很嚴重的。清朝初期的統治者則采取抑制書院發展的政策,如順治就明令禁止私創書院。后來雖然書院得到廣泛創立,但大多是官立書院,自由爭鳴辯論的學術氛圍徹底沒有了,書院完全淪為以考科為中心的科舉預備學校。

塞北因其特殊的地理位置,一直被有些人視為荒蠻之地。但事實上,這片土地自古以來就是中華文明之花盛開的沃土。它不僅是東方人類的故鄉,也是黃帝戰勝炎帝、蚩尤實現中華民族大團結大統一的故地,文物古跡比比皆是,民間文化異彩紛呈。而書院文化自然也比較發達。如我上面所講的建于元代的暖泉書院,便被稱為開京西書院文化之先河,而且也是現存的保護較為完整的元代書院之一。其他的除了元代宣化的景賢書院以及明代的上谷書院,大部分都是清代修建的書院。如張家口的掄才書院、懷安的文昌書院、宣化的柳川書院、涿鹿書院等,如今大都已經損毀了。

在蔚州,除了暖泉書院外,還有一座文蔚書院。其前身“蔚蘿書院”建于順治年間,但因朝廷的抑制書院政策,在乾隆初年改為“東鄉義學”。到了乾隆四十年,在當時知州靳榮藩的努力下,將其修葺一新后改名為文蔚書院。這座書院占地十五余畝,在當時的塞北應該說是規模較大的。不僅書院的景物設計獨具特色,修建有魁星樓和焚紙樓,成為蔚州一景;而且房屋眾多,共有九處院落,一百余間房子,最多時容納生童近二百名。但遺憾的是,文蔚書院卻在抗日戰爭期間遭日偽漢奸拆毀。

書院作為我國古代一種特殊的教育機構,在傳統文化的傳播以及傳統道德的教諭上都發揮著巨大的作用。然而在封建社會,統治階級為了維護其統治,總會給書院的正常發展設置種種阻隔,套上圈圈緊箍,企圖通過控制書院來禁錮人民的思想。在一些特殊時期,如明朝后期,甚至不惜用禁毀書院的手段來達到上述目的。這也是我國古代書院命運多舛的重要原因。但人的思想是禁錮不了的,百姓對于自由、平等、幸福的美好祈愿是永遠扼殺不了的。“野火燒不盡,春風吹又生”,古代書院的屢毀屢建便是一個很好的說明。

如今,我們迎來了一個文化大發展大繁榮的偉大時代。不僅古代的眾多書院遺跡得到保護和修復,而且那些古代先賢們曾經希望通過建立書院來追求自由、寬松的學術氛圍,在當代社會終于真正得以實現了。

(責編:郭文嶺)